Table des matières

|

Felon et son histoire – L’église et la paroisse |

Bernard Groboillot |

2 |

|

Influence de la langue allemande sur le patois d’Auxelles |

Jules-Paul Sarazin |

7 |

|

Il y a 100 ans |

François Sellier |

9 |

|

Reprise de l’exploitation minière à Auxelles en 1912 |

Bernard Marconot |

11 |

|

Mémoires de caves |

Yves Grisez |

14 |

|

Les ouvriers du textile en 1903 |

Francis Peroz |

18 |

|

Rodolphe Sommer (roman) 1 |

Pierre Haas |

23 |

|

Une communauté de la seigneurie de Rougemont : Menoncourt |

Pierre Cuenat |

30 |

|

La grande sécheresse de 1893 |

François Sellier |

33 |

|

MAGAZINE |

|

|

|

Le pendu de l’hôtel du Bœuf |

|

36 |

|

Une vie de Château en Franche-Comté |

|

37 |

|

À lire sur la région sous-vosgienne |

|

39 |

Felon et son histoire – L’église et la paroisse

Les récents travaux de rénovation effectués à l’intérieur de l’église nous ont amenés à en savoir plus sur cet édifice, son passé et celui de la paroisse.

Situation géographique et administrative de Felon

Felon est situé à 13 kilomètres au nord-est de Belfort, non loin de la route nationale 83. Le village est développé en L, d’une part le long du C.D. 27 qui, de la route nationale, rejoint le C.D. 25 entre Saint-Germain et Romagny, d’autre part de chaque côté du chemin vicinal qui, du C.D.27 rejoint le village de Petitefontaine.

La commune de Felon, dépend du canton de Rougemont-le-Château. La population, qui est aujourd’hui de 205 habitants, était de 225 habitants en 1868, 113 en 1942 et 117 en 1970.

Son blason

D’azur à la roue de moulin d’or, accompagné en chef d’un tau d’argent.

Bref historique

Felon (Vuolan en 1227 , Furlon en 1235-1241, Foulon en 1565-1585). Dans Foulon transformé en Felon on peut admettre que l’existence d’un moulin à foulon a donné naissance au village. Voir à ce sujet l’article de F. Pajot dans le Bulletin de la Société belfortaine d’émulation n° 23 – 1924).

Ce hameau appartenait à l’empereur d’Autriche jusqu’en 1648 puis au royaume de France. Il dépendait du comté de Ferrette et de la seigneurie de Rougemont mais la dîme de l’avoine était à l’abbaye de Masevaux. Un Arnold et un Gauthier de Vuolan sont cités en 1227. En 1235 un Otton de Fuolon figure comme témoin. On signale également en 1512 un Henry Haydet, bourgeois de Foulon, en 1628 Pierre et Ottenin Heydet, en 1660 Antoine Heydet. Ce sont les ancêtres des Heidet de Felon.

La paroisse

À l’origine ce hameau faisait partie de la paroisse d’Angeot, et cela même après la construction de l’église. Mais messieurs les curés étaient obligés de venir faire l’office paroissial à Felon certains jours de l’année. Il est arrivé qu’un prêtre vint chanter messe et vêpres tous les dimanches et jours de fête.

En 1761 les habitants de Felon n’avaient pas de prêtre pour venir faire l’office. Se voyant privés des secours spirituels à cause de l’éloignement et de l’impraticabilité des chemins surtout en hiver et plusieurs habitants étant morts sans sacrements, ils sollicitèrent leur démembrement de la paroisse

d’Angeot.

En 1761 le prince-évêque de Porentruy, après avoir entendu contradictoirement les patrons et décimateurs de Felon au nombre de sept, tous puissants, vu le consentement des sieurs curé et habitants d’Angeot, vu également le procès verbal de visite des lieux faite par un commissaire, prononça définitivement que le 31 décembre Felon ne ferait plus partie de la paroisse d’Angeot. Mais serait desservi par un vicaire qui résiderait chez le sieur curé de Saint-Germain, moyennant une rétribution annuelle payée par les décimateurs à qui, par ce moyen, on épargnait les frais de construction d’une maison curiale. Le 28 mars 1767 ce décret épiscopal fut rapporté parce qu’en hiver les communications entre Felon et Saint-Germain étaient impossibles bien que ce village soit moins éloigné de Felon qu’ Angeot.

Enfin, le 26 mai suivant, un dernier décret du prince-évêque érigea canoniquement et à perpétuité l’église de Felon en vicairie, à charge pour les décimateurs de payer annuellement le traitement au prêtre desservant et de lui fournir un logement à Felon. Ce qui a été exécuté.

« Année du Seigneur mille sept cent soixante sept, le vingt-six mai, le conseil épiscopal du révérend évêque de Bâle décrète que l’église Saint-Antoine de Felon, qui était filiale de celle d’Angeot, en est séparée et érigée en vicariat perpétuel avec un premier vicaire perpétuel. Ce décret prendra effet le quatorze juin de cette même année ».

L’abbé Mérandet était prêtre administrateur à Felon, mais à partir de cette date il signe les actes religieux Mérandet-Parochus, c’est à dire maître de la paroisse. Sous le premier Empire, suite à un regroupement des paroisses, Felon a été rattaché à Saint-Germain depuis 1808 jusqu’en mars 1824. Dans un mémoire adressé au préfet du département à Colmar, les habitants de Felon exposent les motifs de réclamation pour la conservation de leur autonomie.

« La position de cette commune est telle qu’à cause des vallons, des ruisseaux et des étangs qui l’environnent de toutes parts, toute communication avec les villages voisins est impossible par temps de pluie, de neige ou verglas. Ce qui est très fréquent à proximité des montagnes et cela expose les malades à mourir sans sacrements. L’église est entretenue et suffisamment fournie des objets nécessaires au culte. La maison pour loger le prêtre desservant a été louée pour plusieurs années pendant lesquelles on se propose de bâtir une maison curiale. Aucune église dans le voisinage ne pourrait contenir plus de paroissiens que ceux qui les fréquentent déjà. Toutes ces considérations inspirent aux habitants de Felon la ferme confiance que leur paroisse sera conservée. La population n’est que d’environ trois cents individus de tous âges mais parmi eux ils se font gloire de compter un militaire qui, à trente trois ans a été nommé membre de la Légion d’honneur. Cinquante deux électeurs ont demandé l’hérédité dans la famille impériale et tous voient avec satisfaction l’heureux terme où ont abouti tous les sacrifices qu’ils ont fait pendant la Révolution. Grâce au gouvernement actuel pour lequel ils auront toujours le plus profond respect et formeront sans cesse les voeux les plus ardents. Signé Heidet, maire. »

Malgré toutes ces considérations leur réclamation est restée vaine puisque trois années plus tard les habitants adressent une nouvelle supplique sous forme de pétition :

« Le conseil délibère à l’unanimité afin que l’église de Felon soit érigée en chapelle ou en annexe pour être desservie par un prêtre résidant, dans l’intérêt des habitants du lieu. En conséquence, d’après la pétition faite par les dits habitants le 20 janvier 1811, les membres du conseil municipal demandent qu’il leur soit accordé un chapelain ou un vicaire, et s’engagent de lui fournir un logement convenable, d’entretenir l’église, de la fournir de tous les vases sacrés, les ornements et faire au prêtre qui les desservira un traitement annuel de cent francs, déduction faite de la pension qu’il pourrait recevoir du gouvernement :

- qu’assurément si lors de la dernière répartition des paroisses on avait mis sous les yeux du gouvernement la véritable position du village de Felon il aurait été conservé en succursale.

- qu’enfin la prétention de la commune de Saint-Germain, de réunir Felon à leur paroisse, ne peut se soutenir puisque dans les temps pluvieux le ruisseau prend quelquefois une largeur de cinquante mètres et en plus le pont n’est composé que de deux arbres. Alors le passage devient impossible. Comment pourrait-on transporter les morts pour l’office des défunts puisque les eaux ont une profondeur de plus de deux mètres ?

- que si les habitants allaient quelquefois à l’église à Saint-Germain ce n’était jamais par temps pluvieux ou lors des grandes neiges parce qu’alors on ne pouvait pas faire le chemin sans s’exposer.

– toutes ces observations ont été constatées par des commissaires qui ont reconnu l’impraticabilité des chemins.

Dans l’intérêt de la dite commune ils persistent dans leur demande et ont l’honneur de recourir à votre justice afin d’obtenir l’avantage d’être érigé en succursale et de compter à nouveau au nombre des premières églises.

Dans cette espérance les habitants adressent leurs vœux à l’Être Suprême pour la conservation de vos jours et ce avec un profond respect ».

En 1824 un prêtre administrateur a été nommé mais en fait c’est en 1838, suite à une ordonnance du roi, que la paroisse est redevenue autonome.

« Le 19 mars 1838, sur le rapport du ministre secrétaire d’État au département de la justice et de la culture, vu les propositions de l’évêque de Strasbourg et le préfet du Haut-Rhin. Le roi Louis Philippe ordonne ce qui suit : est érigée en succursale l’église de la commune de Felon, département du Haut-Rhin, diocèse de Strasbourg ». Donc à partir de cette date un prêtre est nommé et réside au presbytère de Felon jusqu’au décès de l’abbé Marchand le 21 août 1942.

L’église

Un mémoire datant du premier Empire nous apprend que l’église de Felon a été bâtie en 1602. « Elle a été construite et entretenue depuis aux frais des habitants du lieu. Elle pouvait contenir facilement quatre cents personnes. »

Nous pensons que ce chiffre a été volontairement surévalué ; en fait c’était plutôt une chapelle, il n’y avait pas de clocher et le choeur était petit et bas. Le choeur a été reconstruit en 1774, cette date est inscrite à l’extérieur sur la clé de voûte d’une fenêtre.

« Année du Seigneur mille sept cent soixante quatorze,le trente du mois d’octobre, le nouveau choeur de notre église Saint Antoine que messieurs les décimateurs ont fait construire selon la volonté du révérend évêque de Bâle. La bénédiction a été célébrée en grande solennité par le vicaire général, à laquelle assistaient MM. Bernard Girol, curé de Lachapelle, Thiébaud Donzé, curé d’Angeot, Joseph Perré, vicaire à Rougemont. »

Cet édifice était dépourvu de clocher, c’est pourquoi en 1836, la municipalité décida de construire une tour devant l’église. L’église de Felon n’a jamais reçu de clocher apparemment faute de fonds suffisants lors de son érection. Les cloches sont établies sur un beffroi placé dans l’angle nord-ouest du cimetière, il est revêtu et couvert en planches et d’un entretien dispendieux. Du reste les cloches sont constamment à la merci des enfants et même des malveillants ce qui est loin d’être convenant. Le conseil municipal sentant la nécessité d’adjoindre un clocher en maçonnerie à l’église est parvenu à réunir les fonds nécessaires à sa construction et les bois suffisants pour la charpente. Le conseil décide donc de couper le bois du Chênois ; une partie servira à la construction et le reste sera vendu.

Le clocher sera construit en maçonnerie de moellons bruts bien choisis. Les chaînes d’angles, corniches, entourage de portes et fenêtres, ornements de la façade seront en pierres de taille. Les fondations seront descendues jusqu’à deux mètres de profondeur. On leur donnera pour empattement un mètre quatre-vingt-dix d’épaisseur, le rez de chaussée zéro mètre quatre-vingt-cinq, ensuite zéro mètre soixante. Par cette disposition on aura pour dimensions intérieures : deux mètres trente de côté et deux mètres soixante au beffroi. Chaque étage sera marqué et couronné par un bandeau portant moulures sauf l’étage supérieur qui sera terminé par une corniche.

Mais l’accord du préfet précise qu’avant de commencer les travaux il faut vérifier l’état du sol et voir aussi si les pierres de la carrière de Romagny et du Val (Leval) sont valables. Sinon il faudra utiliser les pierres taillées de Roppe-Offemont.

Le beffroi de la tour destiné à recevoir les cloches reposera sur la maçonnerie et non sur les corbeaux (pièces de bois en saillie). Accord est également donné pour la fabrication et mise en place de la tribune.

Le 17 juin 1836 les travaux sont adjugés au sieur André Moosburger, entrepreneur de bâtiments demeurant à Cernay pour la somme de 5806,46 francs. L’édification de ce clocher est terminée en 1837, la date est inscrite sur la façade.

Travaux divers à l’église

Voici les différentes réparations effectuées dans la nef de l’église à la fin du XIXe siècle.

Par adjudication du 24 août 1873, Monsieur Erdel, entrepreneur a Rougemont est chargé de diverses réparations. Mais il fait du mauvais travail, notamment pour les plâtres, ce que le conseil municipal fait constater par Monsieur Pierre Cordier, architecte à Belfort.

Le 1er août 1874 c’est Monsieur Liemmann, peintre en bâtiments à Belfort qui continue les travaux ; une couche d’huile de lin cuite sur les bancs. Les boiseries, autels latéraux, la chaire, la tribune, le confessionnal et la porte d’entrée sont peints à l’huile couleur de vieux chêne. Le maître autel est lavé et vernis. Les statues placées dans le coeur sont polychromées et dorées sur les parties les plus saillantes.

L’appui de communion et les fonds baptismaux reçoivent une couche de minium et sont ensuite bronzés, puis les sujets dorés. La marquise à la porte d’entrée reçoit une couche de minium puis une couche de blanc de céruse. Les autres statues sont peintes en blanc de zinc. Le tout bien travaillé et au gré de l’architecte et du maire Heidet pour un forfait de 250 francs.

Cette longue description nous permet de mieux connaître l’ornementation de l’église à cette époque. Mais tous ces travaux de peinture n’étaient qu’un cache misère puisque quinze années plus tard il faut faire cette fois la rénovation complète de la nef. L’architecte est Pierre Cordier, l’entrepreneur Ferdinand Glastre de Perouse. Les travaux commencent le 25 mai 1889 ; en voici la liste : réfection complète de la toiture et charpente avec couverture en tuiles perfectionnées ; réparation extérieure des encadrements des fenêtres avec fourniture des cintres en pierre de taille provenant de Saint-Germain, maçonneries diverses ; fourniture et pose des fenêtres en fonte et vitrerie en verre dépoli ; remplacement du plancher de la nef et du grenier ; réfection intérieure complète des plâtres et peintures pour un coût de 3559,29 francs.

Curieusement un article du cahier des charges stipule que l’entrepreneur ne pourra employer que le nombre de travailleurs étrangers autorisés par l’administration municipale. Un bâtiment tel qu’une église ne peut-être maintenu en bon état que par des travaux d’entretien constants. Au cours des dernières années plusieurs restaurations furent nécessaires :

- 1982 Réparation de la toiture sur la nef et le chœur par l’entreprise Schliquelin de Felon.

- 1984 Crépissage extérieur de la nef et du chœur.

- 1985 Travaux à la sacristie, toujours par la même entreprise.

- 1986 Réparation au clocher par l’entreprise Hennequin de Champlitte.

- de mai à novembre 1992 : Réfection intérieure par l’entreprise Nonnotte de Besançon. (Voir La Vôge n° 10).

À Felon il n’y a pas de monument aux morts, mais à l’église, sur une plaque de marbre sont gravés les

noms des trois soldats, enfants du pays, qui sont morts pour la France.

Les cloches

Sur la plus grosse qui est aussi la plus ancienne (elle a été classée parmi les monuments historiques le

29 décembre 1983) on peut lire :

« L’an 1786 j’ai été bénite par messire Jean Joseph Bourquardé curé de Felon. J’ai eu pour parain Mr Nicolas Heydet procureur et sergent seigneurial de la prévôté de Traubach demt a Danmarie natif de Felon et pour Maraine D. Marguerite Crave épouse de…

(La suite dans : Felon et son histoire – L’église et la paroisse, par Bernard Groboillot, page 2)

Influence de la langue allemande sur le patois d’Auxelles

À l’origine d’Auxelles, il y a des filons de plomb argentifère et des mineurs venus de I’empire germanique pour exploiter ces filons. Il n’est donc pas étonnant que le patois de la région d’Auxelles conserve les traces de la langue allemande parlée par les premiers habitants.

Dans mon enfance, quand nous nous rendions au chef-lieu, assez rarement et toujours à pied, les gens qui nous voyaient partir endimanchés, ne manquaient pas de nous crier « Vous allez à Giromagny vous nous rapporterez des poutrevèques ». C’était bien sûr une plaisanterie. Le mot lui-même nous paraissait une invention des plus plaisantes. On en riait, on ne rapportait rien ! Il nous arrivait pourtant d’acheter des petits pains briochés que le boulanger débitait en tranches. On les appelait d’ailleurs des tranches…pas des poutrevèques. Or, récemment, ouvrant un dictionnaire allemand, je suis tombé par hasard sur le mot « Butterwerk » qui prononcé à l’allemande restitue à peu près le fameux poutrevèque et qui signifie justement petit pain au beurre, brioche. Ainsi donc, comme M. Jourdain le faisait pour la prose, nous achetions des poutrevèques sans le savoir. C’est en tout cas ce qui m’a donné I’idée de rechercher dans le peu de patois qui me reste, de celui que parlait couramment ma grand mère et que ma mère utilisait parfois quand elle recevait la visite de ses vieilles amies, les mots pouvant avoir une origine germanique. Je vous livre les résultats de ma quête qui ne prétend nullement être exhaustive.

Jome

Quand sous l’effet des pluies persistantes, le ruisseau qui traverse le village se transformait en un torrent impétueux frangeant d’écume les rochers immergés dans son lit, les gens disaient « la rivière fait de la jome ! l’eau va encore monter ! »

Jome c’est, déformé, le mot allemand « Schaum », qui signifie mousse, écume (exemple : Schaumwein : vin mousseux).

Rieme

La rieme était le grand fouet que les voituriers portaient autour du cou quand ils défilaient fièrement à la tête de leur attelage. Il était formé d’un manche assez court, souple, le plus souvent torsadé, que prolongeait une lanière de cuir tressé, elle-même terminée par une mèche de coton tissée serré qu’on appelait le Chopin. Les claquements du fouet faisaient éclater cette mèche qui se trouvait bientôt terminée par une touffe soyeuse dont on empêchait la progression trop rapide grâce à un noeud qu’on déplaçait au fur et à mesure. Rieme vient de l’allemand Riemen : lanière et chopin est un dérivé très francisé de Schopf qui signifie mèche, touffe.

Brue

Brue désignait la partie liquide de la soupe. Vient de I’allemand Bruhe, sauce, bouillon. Une expression curieuse : quand une affaire périclitait, on disait qu’elle « tournait en brue de noques ».

Broka

Écraser (par exemple : fouler la jeune herbe) et Brokat qui désignait une purée où les pommes de terre étaient écrasées avec un autre légume (par exemple : un brokat d’tcheu – purée de choux) vient de l’allemand « Brocken » : piler, écraser.

Bocaine

C’était le jeu de cache-cache qui consiste certes à se cacher, mais surtout, qu’on soit découvert ou non par le chercheur, à aller frapper l’en-but avant lui. Pourrait être une forme très modifiée de pauken, frapper. Mais cela n’explique pas le verbe boka qui, semble de même origine mais signifie regarder fixement, bêtement, les yeux dans le vague.

Fosse

Les jours de grandes lessives on déroulait un cordeau d’un arbre à I’autre du verger. Quand, sous le poids du linge mouillé ce cordeau fléchissait, on le soulevait en son milieu grâce à une fourche qu’on appelait fosse. C’est grâce aussi à des fosses que, les années d’abondance, on soulageait les branches risquant de se briser sous le poids des fruits. Le mot fosse de I’allemand « Fuss » (fousse) qui signifie pied, pris ici dans le sens de support.

Gasse

Le chemin qui va de la grand’rue au cimetière s’appelait la gasse (de I’allemand « Gasse » : ruelle). On peut regretter que la municipalité n’ait pas conservé cette appellation typique lors de la récente attribution des noms de rue et lui ait préféré celle, très banale, d’impasse du repos.

Griese

On faisait de la soupe de griese (ou de grue), de I’allemand « Griess », semoule.

(La suite dans : Influence de la langue allemande sur le patois d’Auxelles, par Jules-Paul Sarazin, page 7)

Il y a 100 ans !

Comme partout en France, les habitants du Pays sous-vosgien se lamentent en voyant la terre en train de laisser évaporer ses dernières gouttes d’eau. Pourtant, bon gré mal gré, la vie continue avec son lot quotidien d’anecdotes tantôt très sérieuses, tantôt très surprenantes…

Des pilleurs de tronc espiègles

Rougegoutte, le 24 décembre 1892. Après la messe de minuit des voleurs s’introduisent dans l’église. Après avoir pillé le tronc, ils transportent une statue de Saint-Georges dans le confessionnal du vicaire et dispersent toutes les chaises de la nef. Le lendemain, en fin de matinée, ils suspendent un berger de la crèche à la porte du presbytère. Humour déplacé ou anticléricalisme primaire ?

L’histoire ne le dit pas mais l’émotion reste grande au village, en ce début 1893.

Conseil général Séance du 10 avril 1893

À propos du tram. M. Ehrard, conseiller général du canton de Rougemont, donne le résultat de la consultation qu’il a menée auprès de ses administrés en vue de l’établissement d’un chemin de fer devant relier Rougemont à Belfort. Toute idée de chemin de fer à voie étroite est écartée. Un tracé passant par Etueffont-Bas, Eloie et Valdoie est souhaité. Quant à une éventuelle ligne reliant Rougemont à Petit-Croix, M. Ehrard préfère éluder la question d’autant que le génie militaire en réprouve totalement le projet.

…et du téléphone. Le docteur Grisez, président du conseil général, rend compte des démarches qu’il a entreprises en vue d’établir une ligne téléphonique entre Belfort et Paris. Le coût de l’opération est estimé à 180 000 francs. Il confirme que Montbéliard est aussi sur les rangs. Un arrangement avec la ville voisine est donc souhaitable, ce qui fait dire au « Journal de Belfort » : Il se pourrait donc que pour cette opération on rattache tout bonnement notre ville de 25000 âmes au bourg-pourri de monsieur Viette. (sic)

(La suite dans : Il y a 100 ans, par François Sellier, page 9)

Reprise de l’exploitation minière à Auxelles en 1912

De 1912 à 1930, l’exploitation minière à Auxelles-Haut se concentre sur deux chantiers : le percement de Saint-Philippe et la mine Saint-Jean.

Le percement Saint-Philippe (à l’extrémité de l’actuelle rue de la Suisse) est destiné à mettre en valeur « le grand filon de la montagne la Suisse » déjà exploité précédemment par une série de percements : Saint-Martin haut et bas, Saint-Urbain, Sainte-Barbe. Cet ancien percement entrepris en 1778, puis rapidement abandonné est remis en état en 1912. Pour cela, une installation d’air comprimé est mise en place. Elle comprend un moteur électrique qui, au moyen d’une courroie (cf. photo), commande un compresseur (8100 l air/min), quatre perforateurs, un marteau à air comprimé, un transformateur et le raccordement à la ligne de transport venant de Ronchamp.

Arrêtons-nous plus longuement sur la mine Saint-Jean. Avant la reprise de 1912, la Société Anonyme des Mines de Giromagny, sous la direction de M. Gasc, a entrepris des travaux importants d’août 1890 à février 1894 :

- percement d’un puits de 250 mètres de profondeur (cf. plan 2),

- percement inférieur de Saint-Jean (cote 489 dit niveau 111) de 1040 mètres de longueur (cf. plan 1).

L’objectif essentiel de l’époque est de descendre suffisamment afin d’atteindre le filon, soit-disant vierge. Mais le percement du puits et de la galerie inférieure ont absorbé une grande partie du capital et les travaux sont abandonnés en février 1894, faute d’argent.

En 1912, la consultation d’anciens rapports et l’opinion de divers spécialistes conduisent à la réexploitation de Saint-Jean. M. Dutrix, ancien directeur de charbonnages précise que « la mine du Grand Saint-Jean présente une très grande richesse. L’une des colonnes exploitée présente une épaisseur de 33 centimètres sur une longueur de 97 mètres en minerai massif. La galerie du Grand Saint-Jean rend de 70 à75 o/o de plomb , 625 grammes d’argent à la tonne de minerai et un peu de cuivre ». Le rapport de M. Gasc (1893) affirme que les chantiers ouverts sont capables d’assurer une production journalière de 30 tonnes de minerai brut. M. Amédée Sébillot, ingénieur des Arts et Manufactures, précise : « Après l’abandon de 1894, le travail le plus important est fait, la mine est dans d’excellentes conditions pour qu’un capital nouveau puisse s’y engager avec sécurité et compter sur des bénéfices considérables.

Quelqu’ importants qu’aient été les travaux anciens, on peut dire qu’ils ont laissé la plus grande partie de la richesse minière intacte, et qui pourra être exploité avec les moyens dont on dispose aujourd’hui ». Le projet de reprise de l’exploitation du Grand Saint-Jean, d’Alois Champion (mai 1908) mise sur une production immédiate. Il prévoit pour la première année d’exploitation un bénéfice net de 510 000 francs pour trois cents jours de travail. Les travaux commencent donc le 4 juin 1912 et sont bien décrits dans les différents rapports Jeanmougin :

- Réouverture du percement supérieur de Saint-Jean et installation d’un plancher sur 220 mètres.

- Le 20 juillet 1912, les mineurs visitent la galerie du percement inférieur. A 150 mètres de l’orifice, les lampes s’éteignent. Quelques jours plus tard, à l’aide de lampes à acétylène et électriques, ils avancent jusqu’à 700 mètres, mais ayant tous éprouvé des maux de tête, ils ne persistent pas.

- Le 4 septembre 1912, ils installent un bâtiment à l’orifice du puits avec un treuil à bras à l’intérieur.

- Le 21 octobre, l’orifice du puits est désobstrué jusqu’à la cote 600.

- Le 10 décembre 1912, le niveau d’eau dans le puits est atteint un peu au-dessus du toit de la galerie à la cote 489.

À la suite du début des travaux, le rapport Barat, de février 1913, est plus pessimiste que les projets cités précédemment. On peut y lire : « Tous les documents concluent en faveur de la richesse du filon Saint-Jean. Mais les preuves certaines de cette richesse ainsi que la profondeur qu’il faudra atteindre pour retrouver le filon vierge (non exploité) font défaut ». D’après ce même rapport, le coût des travaux pour atteindre le filon vierge est estimé à 120 000 francs. Le même Barat conclut : « Je ne conseille nullement de risquer cette somme de 120 000 francs. Les renseignements sont trop vagues et par trop divergents. Il ne suffit pas de trouver le filon vierge en profondeur, il faut que la richesse de ce filon justifie toutes les dépenses qu’on entreprendrait ensuite pour créer un siège d’exploitation couteux, car cette exploitation se ferait par un puits déjà profond. Il est donc prudent de renoncer au moins pour le moment à rechercher le Saint-Jean ».

Malgré ce rapport les travaux continuent. En mars 1913, ils sont repris dans le percement inférieur (niveau 111) ; à l’aide d’un puissant ventilateur et de tuyaux d’aérage, on s’aperçoit que le percement est…

(La suite dans : Reprise de l’exploitation minière à Auxelles en 1912, par Bernard Marconot, page 11)

Mémoires de caves

C’était en 1933, à une époque où les autorités françaises prenaient conscience des menaces qui commençaient à poindre, en provenance de la rive orientale du Rhin et qui allaient, quelques années plus tard, se concrétiser et entraîner le monde entier dons une terrible conflagration.

Dans le Territoire de Belfort, vingt et un établissements, pour la plupart industriels, avaient été considérés comme « présentant un intérêt national ou public, chargés à ce titre d’assurer eux-mêmes leur protection contre les attaques aériennes ». Un arrêté ministériel du 11 février 1939 officialisera cette liste. En secteur sous-vosgien figuraient les établissements Boigeol de Giromagny, Zeller frères d’Etueffont-Bas, les deux entreprises textiles de Rougemont, Victor Erhard et Roy frères, ainsi que la Brasserie de Lachapelle.

Celle-ci, avec ses neuf caves, dont huit souterraines, avait naturellement retenu l’attention des pouvoirs publics. A la différence des autres établissements retenus par l’administration, la brasserie possédait, du fait même de son activité la fabrication de bière, des instruments de protection particulièrement indiqués dans l’hypothèse d’attaques aériennes. Il s’agissait des caves de fermentation où se trouvaient les divers tanks dans lesquels « la bière jeune » séjournait avant de connaître la phase de conditionnement.

Les directions des entreprises mentionnées sur la liste, aux activités forts diverses, avaient été invitées à communiquer à la préfecture du Territoire l’ensemble des renseignements (situation géographique, effectifs employés, caractéristiques, etc…) et à établir un plan contre les attaques aériennes compte tenu de leur spécificité.

C’est ainsi que pour la Brasserie de Lachapelle un « Plan de défense passive contre les attaques aériennes » a été dressé par le patron, Jean Grisez, sur la base d’un plan des locaux qui avait été établis à l’échelle 1/200″, le 26 octobre 1926 par M. Gay, agent-voyer à Fontaine. Quelques semaines suffirent à dresser ce plan demandé par les autorités, puisque Jean Grisez connaissait parfaitement tous les recoins de son entreprise, et le 1er juin 1933 le document était prêt. Aucune modification du document ne semble avoir été demandée par les pouvoirs publics qui, à l’automne 1933, durent adresser des rappels aux entreprises qui ne s’étaient pas encore conformées à leurs injonctions.

Pour la Brasserie de Lachapelle qui avait été classée « établissement de 1ère catégorie-isolé », le plan mentionne dans le détail les mesures à prendre en cas d’alerte. Compte tenu de l’originalité de ce document, il nous a paru intéressant d’en rapporter la teneur intégralement.

Plan de défense passive contre les attaques aériennes

Service de l’alerte

- Titulaire : M. Périgal.

- SuppLéant : M. Bègue.

- Officier d’alerte ; Belfort-Central aux P.T.T.

- Autorité chargée de recevoir L’ordre d’alerte : Bureau des P.T.T. à Lachapelle sous Rougemont.

- Termes de l’alerte : « Extinction Territoire de Belfort ».L’alerte sera diffusée dans l’établissement par une série de coups de sifflets : trois coups longs, suivis de trois coups brefs, pendant une minute environ.

Le personnel occupé dans les caves sera averti par des interruptions cadencées de l’éclairage électrique formant le même signal.

Pendant l’alerte, un service de guet auxiliaire sera assuré par un homme de la Brasserie, qui s’abritera dans le puits n° 2 en forme d’ogive existant en face de la brasserie. Il pourra communiquer à la voix avec le personnel de la brasserie. La fin de l’alerte sera reçue dans les mêmes conditions que ci-dessus, sous la forme suivante : « D.C.A. fin de l’extinction-Territoire de Belfort ».

Elle sera annoncée dans l’établissement par un coup de sifflet prolongé pendant 30 secondes.

Eclairage

Le circuit d’éclairage à 145 volts, sera coupé dans l’établissement après les quelques interruptions rythmées prévues ci-dessus. Les caves resteront éclairées par le circuit 240 / 270 volts existant.

Comme le travail de nuit n’a normalement qu’une durée très courte en hiver et nulle en été, l’éclairage 145 volts pourra rester coupé. Les seules fenêtres à masquer, ou à peindre en bleu, sont les petites fenêtres de la fermentation et celles du couloir cave IX. Les trois hommes qui pourront être dans l’obligation de continuer le travail de nuit, sont les suivants :

- 1 brasseur aux chaudières à brasser,

- 1 conducteur de machines,

- 1manoeuvre au refroidissement du moût.

Pendant la durée de l’alerte, ils s’éclaireront au moyen d’une lampe-tempête, pourvue d’un abat-jour sphérique rabattant les rayons lumineux vers le sol.

Matériel à prévoir :

- 2kg de peinture bleue,

- 3 à 4 lampes-tempête.

Service des abris

- Chef de service : Jean Grisez.

- Suppléant : Alphonse Wiolland.

Le personnel sera rassemblé dans la cave n° VII, dont la voûte en plein centre est surmontée de 2 couches de rails noyées dans une dalle de béton de 60 cm. La sortie du personnel pourra avoir lieu par la cave VI et le vestibule des caves ou par le couloir communiquant avec la salle des machines. Cette dernière sortie sera aménagée en cas de mobilisation. Comme ce couloir relativement étroit constituerait le meilleur abri en cas de danger immédiat, le renforcement de son toit par une dalle de béton sera entrepris dès la mobilisation.

L’éclairage de l’abri est assuré par le circuit à 27 volts, auxiliairement par des lanternes.

Service de la protection contre les gaz

- Chef de service : Charles Maignien.

- Suppléant : Mme Jaminet.

Ce service devra assurer l’approvisionnement et l’entretien des masques à gaz nécessaires au personnel sédentaire et veiller à la stricte application des mesures de protection suivantes :

L’abri cave VII sera isolé de ses accès par deux toiles de filtres fixées de part et d’autre de chaque porte.

En cas d’alerte au gaz, ces toiles formant rideau jusqu’à terre, seront arrosées d’hyposulfite de soude au moyen de l’appareil à blanchir. Le cas échéant, des pulvérisations d’hyposulfite seront faites dans l’atmosphère de l’abri avec cet appareil. De plus, les bouteilles d’oxygène disponibles dans l’atelier de réparation seront descendues dans la cave VII

Matériel nécessaire à approvisionner :

- 6 à 8 masques à gaz

- 10 kg d’hyposulfite 2 lampes-tempête.

Lutte contre l’incendie

La lutte contre l’incendie sera entreprise au moyen d’extincteurs disposés dans les divers chantiers et l’utilisation de l’eau en charge distribuée dans l’établissement. L’installation de bouches à incendie est à l’étude et sera réalisée sous peu. Des seaux, des baquets ou fûts seront disposés dans les greniers non accessibles aux jets de la lance par suite du manque de pression. L’intervention supplémentaire de la pompe communale est acceptée. Matériel à prévoir :

- 6 à 8 seaux, baquets ou fûts.

Secours

Les blessés seront transportés sur le brancard réglementaire existant à la Brasserie et éventuellement par les hommes munis de masques, dans l’abri cave VII, où ils seront pansés au moyen des approvisionnements normaux de l’usine. Ils pourront y recevoir des inhalations d’oxygène et autres soins à donner aux gazês suivant I’annexe n° 6 de l’instruction de mars 1932

Matériel à prévoir :

- 1 ballon à oxygène

quelques imprimés résumant les soins à donner aux blessés avec figures si possible.

Cheminée

Le travail de nuit n’exigeant qu’une marche très ralentie du générateur de vapeur, aucune disposition spéciale n’est à envisager pour la couverture des feux

(Lachapelle, le 1er juin 1933. Jean Grisez)

La cave-abri n°7

On constate que dans le « Plan de défense passive contre les attaques aériennes », les caves de la Brasserie constituent le point central du dispositif mis en place. C’est en effet dans les caves que le personnel doit être rassemblé en cas d’alerte. Parmi les huit caves souterraines existantes, la cave n°7 a été sélectionnée comme cave-abri. Pour quelles raisons ? Construite au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, il s’agit vraisemblablement de la cave la plus ancienne de la brasserie « du haut du village ». Cave voûtée en berceau comme les autres caves, sa longueur est de 7,25 mètres, tandis que sa hauteur est de 2,85 mètres à la clef de voûte et de 1.35 mètre aux extrémités. La cave n°7, ou plutôt une partie de cet espace devrait constituer une cave-abri permettant à une quarantaine de personnes, l’effectif d’alors de l’usine, d’y trouver refuge.

En réalité si la cave n°7 a été sélectionnée, c’est parce que, située sous le sol de la cour, entre les bureaux et les magasins de matières premières, elle était protégée par une dalle en béton armé renforcée de fers spéciaux dits « fers I.P.N. », ainsi que cela apparait sur le croquis ci-contre.

Cette dalle en béton armé aurait-elle assuré protection suffisante ? Cela n’est pas sûr et il ne semble pas que des études techniques aient été menées à cette époque qui permettent de répondre catégoriquement à cette question. D’ailleurs jusqu’à ce qu’intervienne en 1962 la fermeture de la brasserie, Jean Grisez a toujours craint que les camions, qu’ils soient de la brasserie ou des fournisseurs en livraison, ne stationnent ou n’effectuent leurs manæuvres sur cette dalle en béton et il n’était pas rare, qu’observant de son bureau cette situation, il ouvre sa fenêtre et rappelle aux chauffeurs le danger d’écroulement. Les vieux ouvriers de la Brasserie se souviennent probablement de cette anecdote. Cette crainte était d’autant plus justifiée, qu’après la dernière guerre, les…

(La suite dans : Mémoires de caves, par Yves Grisez, page 14)

Les ouvriers du textile en 1903

Pendant la période de la Belle époque, la France compte environ 5 millions d’ouvriers qui sont cependant encore peu intégrés à la société nationale. Ils forment un ensemble hétérogène tant est grande la diversité qui existe entre le travailleur de l’artisanat proche de son patron et le travailleur de la grande usine ; cependant des facteurs d’identités peuvent réunir ces hommes : travail manuel, connaissance et pratique d’un « métier » au sens le plus noble du terme, précarité du quotidien, cloisonnement social et spacial.

Une société en évolution

L’entrée progressive d’un nombre sans cesse plus important d’ouvriers dans les usines occasionne un très dur apprentissage de nouveaux comportements et de nouvelles manières de vivre. Devenir salarié d’une grande entreprise signifie l’abandon de toute activité annexe et en particulier de la traditionnelle combinaison du travail des champs et de celui des métiers. C’est aussi l’insertion dans un mécanisme réglé dont le temps est la valeur première et l’adaptation à un travail parcellaire, répété et monotone. Jean Jaurès est un observateur attentif de cette mutation :

« Le capitalisme a fait entrer jusque dans la chair de la classe ouvrière la loi de la grande production moderne, le rythme ample, rapide du travail toujours transformé. L’ouvrier n’est plus l’ouvrier d’un village ou d’un bourg, il n’est plus le servant d’un métier bienveillant et commode. Il est une force du travail sur le vaste marché, associé à des forces mécaniques colossales et exigeantes. »

(Jean Jaurès, L’Armée nouvelle, in Duby, Histoire de la France. p. 414)

La Belle Epoque voit l’évolution des organisations ouvrières. Les socialistes, jusqu’alors dispersés en petits groupes aux idéologies précises parviennent à l’unité sous la conduite de Jules Guesdes et de Jean Jaurès. Marxistes, blanquistes, possibilistes et allemanistes se regroupent au sein de la Section Française de I’lnternationale Ouvrière (S.F.l.O.). À la même période, le mouvement syndical fait son unité grâce à Ferdinand Pelloutier puis à Victor Griffuelhes.

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.) voit le jour au congrès de Limoges en 1895. Les Bourses du Travail, unions départementales groupant tous les corps de métiers, et les Fédérations nationales d’industries se réunissent alors en un seul organisme qui compte 120 000 adhérents au début du XXe siècle.

L’industrie textile dans le Territoire de Belfort

Ce constat très général étant fait, quelle est la situation économique et sociale des ouvriers du textile dans le Territoire de Belfort au début du XXe siècle ? Pour la percevoir, nous allons mettre en regard deux documents : la réponse patronale à une enquête parlementaire sur l’état de l’industrie textile en 1903 et le « Réveil syndical » organe officiel de la Fédération des chambres syndicales ouvrières du Territoire de Belfort daté du 15 décembre 1903.

Le 24 décembre 1903, Eugène Bornèque, président de la Chambre de commerce de Belfort, dresse à I’intention de l’administrateur (préfet) du Territoire de Belfort la liste des établissements de filature et de tissage en activité au cours de I’année 1903. Tous sont situés dans la moitié septentrionale du département :

Anjoutey :

– tissage A. et N. Kahn, Lang et Cie.

Bavilliers-Danjoutin :

– filature et tissage de coton Bian et Cie.

Belfort :

– filature de coton Dollfus et Cie.

– filature Georges Koechlin.

– société anonyme d’industrie textile (anciennement Dollfus-Mieg et Cie).

– tissage de coton A. Brunschwig.

Etueffont-Bas :

– filature et tissage Zeller frères et Cie

Giromagny :

– filature et tissage Ernest Boigeol et Cie.

– filatures et tissages de Giromagny (anciennement Boigeol – Japy).

– tissage Warnod-Boigeol et Cie (également à Auxelles-Bas et Etueffont-Haut).

Lepuix-Gy :

– tissage de coton H. Briot

Rougegoutte :

– tissage Hartmann et fils.

Rougemont le Château :

– tissage C.Chappuis et Winckler.

– tissage de coton Gaston Erhard.

Saint-Germain et Bethonvilliers :

– tissage de coton Schwob frères.

Valdoie :

– manufacture de drap Dollfus et Noack.

– filatures de laine peignée (anciennement Schwartz et Cie).

– société anonyrne de filature et tissage (anciennement Raphaël Dreyfus, et Cie).

Les patrons et les conditions de travail

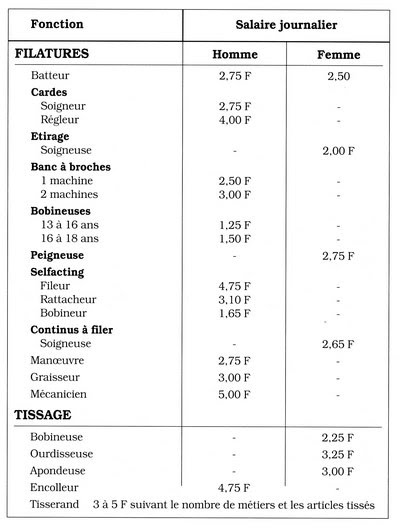

Trois mois plus tard, le 10 mars 1904, les membres de la chambre de commerce de Belfort entendent un rapport de Georges Koechlin, vice-président de cet organisme. Il répond ainsi à l’enquête parlementaire sur l’état de l’industrie textile en France. La première partie de ce rapport consiste en l’évaluation des revenus des quelques 10 000 ouvriers et ouvrières du textile employés dans le Territoire de Belfort. A titre de comparaison, un artisan de village, comme le maréchal-ferrant, peut espérer un salaire journalier de 5 francs. Georges Koechlin souligne que les salaires des ouvriers du textile sont habituellement payés à la quinzaine et qu’ils sont en augmentation de 20 à 25 % depuis une vingtaine d’années.

Les conditions de travail sont ensuite l’objet de son attention. Evoquant les accidents du travail, il les juge généralement peu graves et en impute la faute à l’imprudence et à l’inattention des ouvriers. Cette attitude contredit la loi adoptée en 1898 qui retient la responsabilité patronale en matière d’accident du travail.

Autre sujet d’inquiétude pour Georges Koechlin : la durée de la journée de travail. La loi Millerand-Colliard avait en 1900 fait passer le temps quotidien de travail de 12 à 10 heures et demi. Les ouvriers espèrent le voir descendre à 10 heures. Mais Georges Koechlin estime que cette réduction augmentera les frais de main d’oeuvre sans compensation pour l’industrie car « les ouvriers ne pourront plus augmenter suffisamment la production pour arriver à égaler leurs salaires précédents » dans le cas le plus fréquent de salaire à la pièce. « Forcément, comme ces salaires devront arriver au taux où ils étaient précédemment, les industriels auront seuls à supporter la perte de production, leurs frais généraux restant les mêmes ». Ce processus occasionnerait une hausse des tarifs de la production d’au moins 5 %, hausse fort préjudiciable en ces temps de légère récession économique.

Georges Koechlin achève son rapport en évoquant l’aide apportée par les patrons à leurs ouvriers. La plupart des établissements de I’industrie textile du Territoire de Belfort possèdent des caisses de secours en cas de maladie pour venir en aide à leur personnel et à leur famille. « Les caisses de secours sont toutes largement subventionnées par les chefs d’industrie car sans ces subventions elles ne pourraient fonctionner, leurs charges dépassant toujours les faibles cotisations demandées aux ouvriers ». La plupart des établissements constituent aussi des retraites aux anciens ouvriers.

Ultime aspect de cette attention patronale, la création le 3 mai 1901 d’un syndicat patronal. Son but principal est de maintenir « la bonne harmonie entre les chefs d’industrie et leur personnel ».

Le syndicalisme ouvrier

Face à ces conditions de travail, la lutte syndicale prend de l’ampleur. Le Réveil syndical, organe officiel de la Fédération des chambres syndicales ouvrières du Territoire de Belfort, affiliée à la Confédération générale du travail, dans son n°36, daté du 15 décembre 1903, lance un vibrant appel à l’union des ouvriers pour faire contrepoids au pouvoir et aux exigences patronales : « Camarades ouvriers textiles tant éprouvés, ces exigences patronales doivent nous conduire à la ruine et à l’esclavage. Il est temps de réagir. Il est un devoir primordial pour nous de nous unir plus étroitement, nous grouper en syndicat qui seul pourra défendre nos salaires et notre liberté et arrêter tous ces abus ».

Un syndicat des ouvriers du textile existe alors à Belfort et à Giromagny. J.B. Degen, président du syndicat textile de Belfort invite tous les ouvriers textiles a faire preuve de solidarité et à adhérer à l’un de ces deux syndicats car « c’est en unissant tous les concours, toutes les énergies, ainsi que toutes les bonnes volontés qu’il nous (les ouvriers du textile) sera possible de conquérir notre entière liberté, tout le bien-être désirable et tout ce qui est dû à l’humanité et que les exigences patronales cherchent à nous enlever ». La liberté syndicale a été accordée par la loi de 1884. Mais à en croire les membres de la C.G.T., le patronat ne respecte cette obligation légale que dans la mesure où elle ne constitue pas une entrave à la productivité. « L’ouvrier a le droit de penser mais il n’a pas le droit de réclamer; quand un ouvrier a le malheur de faire une réclamation au sujet du tarif ou de son travail, on lui répond que si ça ne lui convient pas la porte est ouverte ou encore, « vous n’avez qu’à fermer votre gu…le ». »

À cette situation conflictuelle s’ajoute la rivalité entre les syndicats ouvriers et les syndicats patronaux que la C.G.T. qualifie de ‘jaunes » par opposition aux syndicats « rouges » qu’elle confédère. La méfiance, voire la haine, régit les relations entre les deux types de syndicats. « Ces syndicats jaunes et cette politique patronale nous devons les fuir comme la peste ».

Les préoccupations syndicales ouvrières

La lecture de la description de la « situation de l’industrie textile » faite dans le Réveil syndical du 15 décembre 1903 met d’abord en évidence la difficulté qu’éprouvent toujours les ouvriers à quitter leur mentalité indépendante et à s’adapter à la grande usine. Dans celle-ci, la liberté du travail, c’est-à-dire la possibilité pour chacun d’organiser son ouvrage, « est tellement limitée qu’on…

(La suite dans : Les ouvriers du textile en 1903, par Francis Peroz, page 18)

Rodolphe Sommer (roman)

Pierre Haas (1897-1975), l’auteur de « Rodolphe Sommer » est né à Rougemont-le-Château. Journaliste enseignant, il est connu pour ses travaux d’historien sur son village natal et surtout pour son « Histoire du Territoire de Belfort » parue en 1967 et 1968 dans le Bulletin de la Société belfortaine d’émulation.

En 1973 il publie « Rodolphe Sommer », son unique roman. Certains ont voulu voir dans cet ouvrage un roman à clefs. Pierre Haass s’en est défendu mais, il était parJaitement à même de réaliser une telle oeuvre car il maîtrisait bien son sujet : la vie dans un bourg textile avant la guerre de 1914-1918, lui-même ayant travaillé très jeune dans un tissage de Rougemont.

Quoi qu’il en soit « Rodolphe Sommer » constitue aujourd’hui un document historique plein d’intérêt car basé en partie sur des souvenirs de jeunesse. Aussi, il nous a paru utile de faire découvrir ce texte qui, lors de sa parution, eut peu de succès. Il n’est pas possible, pour des raisons de place, de publier l’ouvrage in extenso. Ce sont des extraits qui seront proposés à nos lecteurs à compter de ce numéro, extraits très larges afin de ne pas dénaturer l’oeuvre de Pierre Haas.

Blaise Grandcolas frappa à la porte.

– Entrez ! dit une voix d’homme.

L’ouvrier entra et salua. Ne recevant aucune réponse, il s’avança jusqu’au milieu de la pièce et insista :

– Vous m’avez fait appeler, Monsieur ?

C’était la première fois qu’il se trouvait en présence de son patron.

– Un instant, un instant ! fit celui-ci.

Il était assis à son bureau, occupé à lire son courrier de la veille. Nullement intimidé, Grandcolas examina avec curiosité le lieu où il se trouvait, les objets qui l’entouraient. La pièce était rectangulaire et située à l’extrémité sud de l’immeuble. Dans l’un des murs avait été pratiquée une vaste baie vitrée, au travers de laquelle on apercevait le parc du château.

Le sol était recouvert d’un riche tapis de salon, aux teintes vives. Le bureau devant lequel était assis l’industriel était en acajou, de même que la bibliothèque qui lui faisait face et le fauteuil sur lequel il était assis. Deux autres sièges, moins ouvragés, étaient destinés aux visiteurs.

N’ayant pas été invité à s’asseoir, l’ouvrier, toujours debout, leva la tête : le plafond était très haut et peint en blanc; un luminaire aux branches de cuivre y était suspendu. Ce qui parut le plus curieux à Grandcolas, c’est le beau meuble aux pieds et aux montants sculptés, qui servait de bureau à son patron et que recouvrait une épaisse plaque de verre. Il était dépourvu de tout instrument de travail, sauf un grand encrier de métal blanc, sur lequel reposait horizontalement, dans une rainure, le porteplume servant aux signatures.

De même la jolie bibliothèque ne contenait apparemment, dans ses dossiers soigneusement, rangés, que des documents d’archives : des devis et plans de constructions avec leurs doubles, voisinant avec des polices d’assurances et leurs avenants successifs. Tous documents remontant à l’origine et indiquant les développements successifs de l’entreprise.

Puis des imprimés de grand format, réunis en liasses, occupaient plusieurs rayons : il s’agissait de listes nominatives du personnel, établies chaque quinzaine avec, en regard de chaque nom, l’indication de l’emploi occupé en préparation ou en finition et, pour les tisserands, des numéros et largeurs des métiers. Dans une dernière colonne, était indiqué le montant du salaire payé.

Grandcolas, peu intéressé par ces papiers, dont il ne distinguait pas toujours la nature, se demandait par contre ce que pouvait bien contenir le coffre-fort massif, placé non loin du fauteuil patronal. Sans doute eut-il été étonné d’apprendre qu’il ne contenait généralement que quelques milliers de francs en or et en argent.

Ce qui l’intriguait davantage encore, c’était le coffret de bois brun fixé à une cloison, près de la porte du corridor, coffret surmonté d’un timbre, muni d’une manivelle et d’un crochet de métal, auquel pendait un écouteur. Il avait bien deviné qu’il s’agissait du téléphone. Mais, n’ayant jamais fait usage d’un tel appareil, celui-ci conservait pour lui tout son mystère. Il en allait autrement du vaste divan placé sous la baie qui éclairait la pièce. Recouvert d’un riche tissu aux teintes claires et de moelleux coussins assortis, il avait tout de suite compris qu’il s’agissait du meuble transformable, dont tant de femmes avaient, disait-on, éprouvé la souplesse des ressorts.

Il en était là de son inventaire, lorsque M. Rodolphe Sommer, ayant achevé la lecture de son courrier, releva la tête, toisa l’homme qui lui faisait face et déclara :

– Je vous ai convoqué, Grandcolas, pour vous entretenir d’une affaire de la plus haute importance. Nous allons tenter une expérience unique dans le textile régional, une expérience qui décidera de l’avenir de l’entreprise et de tout son personnel. Il s’agit de la construction d’une usine annexe, dans laquelle nous ne produirons que des tissus de grande largeur. Nous commencerons par mettre en marche et éprouver les possibilités du métier de douze-quarts dont on vient d’achever le montage. Si l’expérience donne des résultats satisfaisants, nous entreprendrons immédiatement la construction de l’annexe dont je viens de vous parler. C’est d’un immense intérêt, non seulement sur nous tous, mais pour le pays tout entier.

– Sans doute Monsieur, mais pourquoi vous ouvrir de cela à moi, plutôt qu’à un autre ?

– Oh ! il est inutile de vous monter la tête Grandcolas. Je ferai appel à d’autres ouvriers au fur et à mesure des nécessités.

– Si je comprends bien, mon concours consisterait à assurer la mise en train du premier douze-quarts de I’usine. Selon les résultats de l’expérience, d’autres ouvriers seraient ou ne seraient pas appelés à travailler sur des métiers semblables ?

– C’est cela même. D’ailleurs, le succès de l’expérience ne fait aucun doute, car la France en est encore à importer ses tissus de grande largeur de l’Angleterre et de l’ltalie.

– Je ne me monte pas la tête, Monsieur, mais pour répondre à la question que vous me posez, il faudrait que je connaisse les conditions qui me seront faites.

– Nous y voilà ! Mais rassurez-vous, ces conditions ne sauraient être qu’excellentes, exceptionnelles même.

– Mais encore Monsieur ? C’est le chiffre que je dois connaître.

– Eh bien ! Vous produirez des tissus de trois mètres de largeur, n’est-ce pas ? Votre rémunération sera, à la pièce, ce qu’elle est pour les ouvriers qui en produisent trois de un mètre. Il me semble que c’est juste et de nature à vous satisfaire ?

– Oui, à condition que je puisse produire une pièce dans le temps que les autres ouvriers mettront à en produire, trois…

– Cela, c’est votre affaire et non la mienne. Je sais d’ailleurs que vous le pourrez, si, comme je le crois, vous le voulez.

– Alors, Monsieur, vous me garantissez le gain qui est actuellement le mien ?

À ces mots le sang afflua à la tête de l’industriel. Il se contint cependant pour répondre :

– Ne nous égarons pas Grandcolas ! Je n’ai pas dit cela. Tout dépend de vous, des résultats que vous obtiendrez.

– Ces résultats ne dépendent pratiquement pas de moi, puisque, ayant une famille à nourrir, ma bonne volonté ne peut être mise en doute. Ils dépendent de la qualité de l’outil qu’on mettra entre mes mains et de la qualité du coton dont je disposerai. Cela étant, je voudrais qu’il soit bien entendu que mon gain ne sera en aucun cas inférieur à cinquante francs par quinzaine.

– Finissons-en Grandcolas. Je vous offre cinquante francs pour votre première quinzaine. Vous serez ensuite payé à la production et selon le tarif que je vous ai indiqué. C’est à prendre ou à laisser.

– Je prends pour deux semaines, à l’essai. Je laisserai ensuite, si cela ne va pas.

Rodolphe Sommer s’indigna.

– On m’a dit que vous étiez une forte tête. Je vois qu’on ne m’a pas trompé. Je vous conseille la modération dans l’expression, si vous tenez à rester chez moi.

Ayant dit, il congédia son interlocuteur d’un geste. Grandcolas quitta le bureau patronal la tête bourdonnante et le pas mal assuré. Dehors, le temps semblait se gâter. Il remarqua qu’à l’horizon la montagne semblait encapuchonnée de blanc. La rue des Usines, dans laquelle il s’engageait, n’était qu’un appendice du Vieux Vaudrey moyenâgeux. Elle remontait au premier tiers du siècle dernier, époque à laquelle avaient été édifiés les premiers tissages à bras.

Les maisons y avaient été construites en hâte et sans soin par des propriétaires fonciers et des commerçants aisés, désireux de faire un bon placement. Car les ouvriers affluaient alors dans la petite ville et les loyers étaient élevés. Par contre les logements ne comportaient que deux pièces et une cuisine, avec parfois un réduit dans les combles, ou un coin obscur au sous-sol. L’entretien de ces habitations ayant toujours été négligé, elles se trouvaient à présent dans un état de délabrement avancé.

Les familles d’ouvriers continuaient à s’y entasser, bien qu’elles eussent parfois de nombreux enfants. La cuisine était alors utilisée comme chambre à coucher. On y étendait pour la nuit un matelas au sol. Les aînés des garçons y dormaient côte à côte, tandis que les cadets et les filles occupaient la seconde chambre, la première étant réservée aux parents.

Pour l’heure, les bruits d’un matin dominical d’automne emplissaient la rue qui s’animait progressivement. Un cultivateur conduisait une voiture à planches chargée de fumier, vers un champ encore éloigné. Çà et 1à un homme retournait la terre de son jardinet entouré d’une palissade et voué au repos hivernal. Des femmes revenaient de l’église en se hâtant.

Ce spectacle était peu fait pour dérider Grandcolas. Tout en marchant, celui-ci se félicitait néanmoins de n’avoir rien cédé sur l’essentiel. Somme toute, il avait offert une résistance honorable à Sommer. Si c’était à refaire, se disait-il, je le referais. Quatre enfants lui étaient nés en six ans de mariage. Sa femme Maria, qui précédemment tissait à ses côtés, devait à présent et pour longtemps encore se consacrer exclusivement aux soins du ménage et à l’éducation de ses deux derniers-nés. Elle ne pouvait plus songer, en effet, a les mettre en demi-pension, car le prix de celle-ci eut excédé le montant de son salaire. Ainsi Grandcolas devait-il subvenir seul à l’entretien de sa famille. « Ne pouvait-on le laisser en paix ?

Pourquoi lui demandait-on de faire ce que nul autre n’avait jamais fait ? Ne s’adressait-on pas a lui à dessein, parce qu’il n’était pas en mesure, de refuser les conditions qui lui seraient proposées ? «

Il s’agissait de cela en effet. Un précédent allait être créé. Il importait au chef d’entreprise qu’il lui fut favorable. Au fond, il se souciait peu que l’ouvrier qui lui servait de cobaye, gagnât quarante, cinquante, ou soixante francs par quinzaine. Mais lorsqu’il aurait fait monter cent douze quarts identiques à celui qu’il lui destinait, les conditions qu’il lui aurait consenties devraient nécessairement être étendues aux ouvriers qui feraient le même travail dans le même temps. Il importait donc d’obtenir un test qui lui permît d’établir un barème favorable. Au reste, à supposer qu’il fut disposé à d’importantes concessions, ce qui n’était pas, le syndicat patronal ne manquerait pas de s’émouvoir et d’intervenir. Il tenait, de ce côté aussi, à éviter toute difficulté. Une réussite rapide avait quelque peu grisé l’industriel de Vaudrey. Il attribuait à ses seuls mérites ce qui était pour une large part le fait des circonstances. Les vingt-cinq dernières années étaient, en effet, les meilleures que le textile eut jamais connues. Il avait su en profiter. Il n’en était pas moins vrai que pour reprendre sa propre expression, c’est lui et non Grandcolas qui « se montait la tête ». Riche, puissant et considéré, il visait à accroître encore sa fortune, et du même coup son influence, afin de présenter le moment venu, avec le maximum de chances, sa candidature aux élections législatives. Que pesait Grandcolas devant cet objectif ? Strictement rien. Il briserait quiconque ferait obstacle à ses desseins. Telle était sa ferme résolution tandis que l’ouvrier cheminait soucieux, en direction de son domicile. Il était parvenu à hauteur de l’ancien relais de postes, à présent café du « Cheval Blanc », à l’angle de la rue des Usines et de la Grande-Rue.

Le brouhaha de la salle de débit parvenait jusqu’à lui. Le nombre des consommateurs devait être plus élevé encore que de coutume. Se sachant au centre des conversations, il s’en trouva gêné.

De l’intérieur du café s’élevait un nuage de fumée, qui en rendait l’atmosphère irrespirable. Dans l’odeur de l’absinthe et du tabac gris, les consommateurs s’entretenaient des événements du jour. Le ton des discussions s’élevait au fur et à mesure que le niveau du liquide baissait dans les verres. Grandcolas allait passer sans s’arrêter, lorsque Just Travers, qui dégustait son troisième verre, l’interpela de sa place, près de l’entrée :

– Et là ! grand efflanqué. Te voilà trop fier pour trinquer avec les copains, à présent !

– C’est parce qu’il fréquente le grand monde, appuya un consommateur ivre. Mais il trinquera quand même et plus tôt qu’il le croit.

Grandcolas s’arrêta court, hésita un instant, puis s’approcha:

– Qui me cherche, me trouve. Que me veut ce Travers ?

– Je veux te dire que tu n’es qu’un mouchard. Il n’y a que les mouchards pour aller à l’usine le dimanche.

Grandcolas fit encore deux pas en avant, saisit l’homme à la gorge d’une main…

(La suite dans : Rodolphe Sommer (roman), par Pierre Haas, page 23)

Une communauté de la seigneurie de Rougemont : Menoncourt

« En sortant de l’école normale d’instituteurs de Belfort, mon père Emile Cuenat commence sa carrière en 1902 à l’école de Rougemont-le-Château, où je fus aussi l’élève de Jules Heidet en 1917-1918. Nommé à Menoncourt en 1905, il fut mobilisé dès le début de la guerre, il mourut à Suippes en 1916, victime des gaz asphyxiants. Il avait rédigé, en septembre 1915, une monographie sur la commune de Menoncourt restée inédite mais qui pourrait intéresser les lecteurs de La Vôge.

Nous en citerons quelques passages et analyserons notamment les règles de la communauté de Menoncourt conservées dans les archives. »

Un peu d’histoire

Jusqu’aux traités de Westphalie (1648), Menoncourt appartint à la maison d’Autriche. Vers 870, le duc de Bourgogne était suzerain d’un grand nombre de seigneurs féodaux, dont le comte de Ferrette. Au comté de Ferrette se rattachaient les seigneuries de Belfort, de Thann, Rougemont, Roppe et Montreux. C’est à la seigneurie de Rougemont que le village de Menoncourt fut rattaché pendant la presque totalité du Moyen Age et des Temps modernes. A la Révolution de 1789, Menoncourt relevait encore de la seigneurie de Rougemont.

Cependant la possession par les seigneurs de Rougemont n’était pas absolue, puisque au point de vue religieux et fiscal l’abbaye de Lucelle, qui se trouve à huit kilomètres de Ferrette, avait droit de patronage sur l’église de Phaffans. Un écrit, classé aux archives de Porrentruy, fait mention de ce droit, acquis en 1296. La paroisse (la Barouche) de Phaffans (Pfaffenheim : résidence du prêtre) était composée alors des villages de Phaffans, Lacollonge, Bessoncourt, Menoncourt, Eguenigue, Roppe, Denney, Vétrigne, Saint-Germain, Perouse. Ce dernier faisait partie de la prévôté de Belfort, tous les autres relevaient de la seigneurie de Rougemont. Au cours de la guerre de Trente ans, les paysans se révoltèrent à plusieurs reprises contre les Suédois qui en firent un grand carnage et brûlèrent des villages comme Vézelois. Ce furent les Suédois alliés de la France, qui prirent possession du pays. En 1659, Mazarin obtint Belfort. Menoncourt et la paroisse de Phaffans continuèrent d’appartenir aux héritiers de Mazarin et aux seigneurs de Rougemont. Au 25 juillet 1791, un décret de l’Assemblée nationale constituante spécifia que les terres de la seigneurie de Rougemont restées entre les mains des successeurs de Mazarin, feraient retour au domaine public.

Les règles de la communauté de Menoncourt

Tirées en partie des anciennes règles, renouvelées les 5 janvier 1650 et 24 novembre 1707, ratifiées et confirmées par tous les bourgeois de ladite communauté de Menoncourt, le 17ème jour de mars 1750. Nous ne pouvons reproduire intégralement ces règles, au nombre de quarante sept. Elles se succèdent d’ailleurs sans ordre apparent. Il est donc préférable de les regrouper autour de quelques thèmes importants.

Le fonctionnement de la démocratie

L’article premier fait obligation à chaque bourgeois de la communauté d’assister, sous peine d’être gagé de 13 sous 4 deniers, à I’assemblée communale, le lendemain du jour de I’an, pour régler les questions à l’ordre du jour.

L’article 3 stipule : « Les sentiments ou avis donnés par la majeure partie des bourgeois de la communauté seront suivis et observés sans avoir égard aux autres qui sont de sentiment contraire, excepté seulement lorsqu’il s’agira de donner du bois à un difforain (étranger à la communauté), auquel cas, s’il y a un bourgeois qui ne soit point consentant, le difforain sera refusé, sans que l’on doive avoir égard aux dires ou avis des autres qui en voudraient octroyer. » Les articles 18 et 19 prévoient des gageales (amendes) pour ceux qui ne comparaîtraient pas à I’assemblée du communal ou qui s’en retourneraient sans avoir demandé permission au juré faisant une proposition.

L’article 27 fait obligation d’observer le secret sur les délibérations, sous peine de 13 sous 4 deniers de gageale et interdiction de participer aux délibérations jusqu’à ce qu’il ait demandé et obtenu pardon.

En I’article 42: « L’assemblée des bourgeois du lendemain du nouvel an se contiendra en toute modestie et bienséance. Et quiconque prononcera quelque blasphème, jurement ou parole contre I’honneur de Dieu et de ses saints, sera pour treize sous quatre deniers de gageale au profit de la communaté. Pareillement, celui qui donnera un démenti à un autre ledit jour sans respecter la communauté, sera pour pareille gageale de treize sous quatre deniers. Mais en d’autres jours, la gageale pour les faits susdits ne sera que de six sous huit deniers. »

Les droits et obligations des bourgeois

Article 4 : réception d’un fils de bourgeois. « Lorsqu’un fils de bourgeois de ladite communauté s’y voudra faire recevoir bourgeois il lui paiera treize sous quatre deniers, avec un quartal

de vin, à boire entre ceux des bourgeois qui s’y trouvent »

Article 28 : reconnaissance de bourgeoisie. « Un bourgeois qui sera défaillant de se trouver le lendemain du nouvel an devant la communauté pour reconnaître sa bourgeoisie et payer les droits sera privé de sa bourgeoisie et tenu de s’accommoder avec ladite communauté pour être admis et reçu de nouveau en icelle à moins qu’il n’ait bonne excuse. »

La communauté face aux non-bourgeois et étrangers

Article 5 : étranger épousant fille ou veuve de bourgeois.

« Un étranger qui aura épousé la fille d’un bourgeois, ou la veuve d’un bourgeois de la communauté, paiera pour sa réception de bourgeois, la somme de sept livres six sous huit deniers à ladite communauté avec une mesure de vin, et fournira une échelle ou un crochet de ville, I’un ou I’autre, au choix de la communauté s’entend, moyennant bons certificats du lieu de sa naissance ou résidence. »

Article 6 : réception d’un étranger.

« Quant aux étrangers qui n’auront épousé ni fille ni veuve d’un bourgeois dudit lieu, ils paieront, comme de toute ancienneté, chacun soixante six livres treize sous quatre deniers à ladite communauté, avec une mesure de vin et un crochet ou échelle de ville, au choix de la communauté, à moins qu’elle ne les veuille, par gratification, quitter à meilleur marché. »

Article 38 : retraite des étrangers.

« Nul ne pourra retirer, loger ou donner retraite à des pauwes ou autres étrangers dans la communauté passé deux nuits et deux jours à peine de six sous huit deniers pour chaque jour, au profit de la communauté. »

Les articles 43, 44, 45 précisent que les étrangers à la commune sont exclus du droit de couper du bois et que la gageale pour les diverses infractions sera double pour les étrangers.

Les fonctions communales : jurés, bangardes, éborneurs

Article 22 :

« Un nouveau bourgeois fera les fonctions de bangarde la première année qu’il aura été reçu bourgeois et l’année suivante celle de juré. Lorsqu’il n’y aura pas de nouveau bourgeois, il sera choisi et élu pour lesdites charges des anciens bourgeois capables qui serviront successivement l’un après l’autre et chacun à son tour. »

Article 2 : Reddition de compte. Election d’un juré.

« Le lendemain du nouvel an, après que ledit juré aura fait assembler ladite communauté, il lui rendra compte de tout ce qu’il aura reçu ou déboursé pendant I’année qu’il aura été en cette charge. Et sera au préalable élu et choisi un autre juré pour entendre le compte de I’ancien et se charger des règles, papiers et titres de ladite communauté. »

Article 21 : salaires et devoirs du bangarde.

« Les difforains qui sèmeront sur le finage de Menoncourt donneront chacun une gerbe de blé et une gerbe d’avoine au bangarde, Iequel sera obligé de prendre garde et veiller à ce que les fruits de la terre ne soient point endommagés, tant que possible sera, et de faire son rapport de ceux qui auront causé ce dommage, faute de quoi il sera tenu de payer en son propre nom ledit dommage, notamment celui causé par sa négligence. Et sera ledit dommage estimé par le juré avec les deux rapporteurs commis à cet effet. »

Article 7 : éborneurs.

« Lorsqu’il s’agira de faire ébornage à la réquisition des parties, le juré commandera au bangarde de les faire…

(La suite dans : Une communauté de la seigneurie de Rougemont : Menoncourt , par Pierre Cuenat, page 30)

La grande sécheresse de 1893

Après la déplorable récolte fourragère de 1892, un déficit cette année serait une véritable calamité ! ‘ (le Journal de Belfort – 27 avril 1893).

L’inquiétude de la population, traduite ici par le journaliste, est née dès le mois de février tandis que le vent du Nord-Est, une bise glaciale, entame son inexorable assèchement

des terres.

Même le blé de Beauce…

Les tout premiers jours de mars bénéficient cependant d’une fine pluie de printemps, accompagnée d’une très nette élévation de la température. Hélas, cette pluie ô combien rassurante cesse aussitôt. A la fin avril, I’avance prise par la végétation arbustive est importante tandis que les cultures herbacées dégénèrent. Même le blé de Beauce, d’ordinaire si beau et si vigoureux s’étiole et se meurt. Ce sont surtout les cultures fourragères qui souffrent : les trèfles incarnats, les vesces, la minette (luzerne), le sainfoin restent malingres. Il n’a pas plu depuis le 3 mars !

Après 1815, 1880 et 1882

Les journaux s’essaient à une étude comparative des précédentes années de sécheresse. Ainsi apprend-on que depuis 1735 (date à laquelle remontent les premières observations) trois années ont marqué les statistiques de leur empreinte : 1815 où les chaleurs avaient commencé dès le mois de février ; 1880 où, au contraire, février avait été en dessous de la normale et l’été très frais et 1882 durant laquelle sévit le même temps froid. En 1893, la sécheresse est d’autant plus inquiétante que la température élevée au début mars a fortement activé la végétation pour faire rapidement place à la bise froide qui a tout stoppé.

Serait-ce une punition de Dieu ?

Vers le 15 mars, tout juste quelques pousses d’orge et d’avoine percent-elles de ci de-là, la terre asséchée des champs. Fin avril encore, l’eau manque également en montagne. L’herbe y est déjà roussie, les écuries sont pleines de bétail… Les pommes de terre sont rares elles aussi ; quant aux betteraves on attend I’hypothétique averse qui permettra de les repiquer.

« Serait-ce une punition de Dieu qui manifeste son mécontentement pour tous les outrages faits à sa Loi sainte ? » se demande le très catholique Journal de Belfort.

Le mois de mai débute sous une brise toujours aussi dévastatrice. Dans la nuit du 6 au 7, il gèle ! Les bêtes sont d’une maigreur alarmante, aussi les autorités permettent-elles de les conduire dans la forêt afin qu’elles y mangent les feuilles des arbres. On remplit également des sacs de bourgeons et de feuilles vertes pour les distribuer à l’étable ou les faire sécher en prévision de I’hiver.

La faute à la Prusse

Les catholiques se tournent vers Dieu qui « peut couvrir les cieux de nombreux nuages, prépare à la terre une pluie bienfaisante, fait croître le foin sur les montagnes et fournit au bétail sa nourriture » (Psaume 146)

Pour eux, cette sécheresse, fléau européen s’il en est, ne saurait cependant édulcorer la haine vicérale portée au voisin prussien ! » On dirait que c’est la Prusse qui fait le beau temps et la pluie cette année puisqu’elle envoie la froide bise qui glace, gèle et dessèche tout. Si le bon Dieu permet cela, il faut qu’il ait de puissants motifs pour donner à l’ennemi né de la France, la fille aînée de l’Eglise, le pouvoir de châtier et fouetter de la sorte. Serait-ce parce qu’on croit plus en Dieu en Prusse qu’en France ? » A moins qu’il ne s’agisse pas du même Dieu ?

Toujours est-il que dans chaque village on organise des réunions de prière. Mieux, plusieurs paroisses décident, après concertation, de se rendre tour à tour en procession, à la chapelle de Lamadeleine, le 21 mai, lundi de Pentecôte.

Sainte Marie-Madeleine a toujours exaucé les pèlerins. Pour preuve, le correspondant rougemontois du Journal de Belfort affirme : « Incroyable ! A peine la procession décidée qu’une pluie abondante vient rafraîchir la terre comme si Dieu voulait récompenser déjà la bonne intentton de ses paroissiens. »

Il ne semble pas cependant que cette pluie soit si abondante que cela ; en tout cas elle ne remet pas en cause le pèlerinage prévu au lundi de Pentecôte.

« Sainte Marie-Madeleine donnez-nous de I’eau ! »

Dès le lever du soleil, ce sont les paroissiens d’Etueffont qui, les premiers, gravissent les lacets menant au village de Lamadeleine. Ce sont eux les plus proches, il est vrai.

5 heures du matin. Les cloches de Rougemont sonnent à toute volée pour appeler les fidèles à l’église. Bientôt le cortège s’ébranle. Les enfants et les jeunes filles ouvrent la marche et récitent le chapelet. Derrière eux, le curé François Ménétré et les chantres psalmodient les litanies des saints reprises en choeur par les très nombreux paroissiens. A Saint-Nicolas, les orphelins du couvent se joignent aux pèlerins qui, après une marche de deux heures environ, atteignent le sanctuaire. Les gens d’Etueffont viennent de quitter les lieux. Une messe solennelle est célébrée dans la chapelle bien trop petite pour contenir tout le monde. La plupart des fidèles sont agenouillés à I’extérieur, à même la terre. De ferventes prières s’élèvent vers le ciel « pour fléchir la colère de Dieu ». Après la célébration et une petite demi-heure de repos, le cortège se reforme et prend le chemin du retour.

À ce moment arrivent les paroissiens de Saint-Germain. Ils supplient : « Sainte Marie-Madeleine donnez-nous de l’eau. » Des nuages se lèvent à I’horizon, nuages qui, on l’espère apporteront le remède tant attendu.

Le ciel se couvre, mais il ne pleut toujours pas quand les gens de Saint-Germain se remettent en route pour laisser la place à ceux de Grosmagny. Mêmes litanies, mêmes incantations, mêmes espoirs, mêmes effets… il ne pleut pas ce jour-là, ni les jours suivants.

Content de voir partir un conscrit au régiment…

Avec le mois de juin arrive l’époque de la fenaison. Mais I’herbe est si rare que la récolte est quasiment nulle. Le temps est orageux, la chaleur étouffante. De temps à autre, comme le jour de la Fête-Dieu par exemple, le ciel s’assombrit plus que de coutume, il tombe une petite pluie fine qui mouille à peine les feuilles des arbres et le soleil reprend ses droits.

Le bilan des moissons est aussi catastrophique que celui de la fenaison, sans parler des regains que l’on n’a même pas entrepris. On coupe les tiges des pommes de terre pour les fourrager. Sous les pieds qui ont bien voulu pousser, la récolte de ce tubercule est heureusement bonne. « De l’accablement on monte à l’abattement, de l’abattement à l’affliction », disait Victor Hugo. C’est exactement ce qui se passe en cette année 1893. Dans certaines familles…

(La suite dans : La grande sécheresse de 1893, par François Sellier, page 33)

Magazine

Le pendu de l’hôtel du Boeuf

Le journal La Frontière du jeudi 18 janvier 1892 relate un tragique accident survenu à l’hôtel du Boeuf à Giromagny.

Un jeune domestique de treize ans monte dans une chambre du deuxième étage avec l’enfant Joliot, âgé de quatre ans, qu’il avait l’habitude d’amuser dans ses moments de loisirs. Il imagina de pendre l’enfant à un porte-manteau avec son cache-nez. Le petit ne trouvant pas le jeu à son goût, se mit à crier et à se débattre. Le domestique le dépendit et lui dit : « Tiens, tu vas voir comment on se pend. »

Là-dessus, il passe le cache-nez autour de son cou, monte sur une table pour atteindre le porte-manteau et s’y pend. Mais la table se renverse et le malheureux garçon qui n’a plus d’appui reste pendu. Le petit Joliot, qui ne comprend rien au silence de son compagnon, descend et raconte à sa mère que Jules ne veut plus causer et lui tire la langue.

Madame Joliot n’y prend d’abord point garde puis, réflexion faite, elle monte et trouve le domestique qui a cessé de vivre.

Ce numéro de La Vôge vous intéresse et vous souhaitez le lire dans son intégralité ?