Regard sur la Vôge

Il y a toujours un territoire où le temps s’écoule moins vite qu’ailleurs, où les gens savent et peuvent prendre leur temps. Un territoire où l’on n’a pas encore le sentiment d’être happé par le mouvement implacable de la marche du temps.

Patrimoine Belfortais

Les écarts ou les Essarts ces terres qui reviennent fréquemment de la toponymie locale et qui désignent la frange défrichée des agglomérations rurales – restent encore ouverts à ceux qui veulent se soustraire un moment, court ou long, au tohu-bohu de la civilisation moderne. Des aires de repos et de détente que les Belfortais peuvent trouver également dans leur bois, dans leur prairies, aux bords de leurs rivières.

Leur passé est encore si proche qu’il les convie à flâner sur les sentes d’autrefois.

Le patrimoine des Belfortais est assez riche pour leur indiquer les chemins de leur mémoire à travers les siècles. Il y a sans doute en Alsace et en Franche-Comté, des contrées ou le legs des civilisations et des siècles est plus nombreux et plus imposant. Mais outre que le territoire de Belfort, il n’est pas négligeable, il serait abusif de restreindre la notion de patrimoine au seuls chefs-d’œuvre des Beaux-Arts et de l’Histoire. Au premier rang, de ce que nous ont légué nos ancêtres, il faut placer la nature, une nature lentement, conquise, modelée et ornée au long des décennies, vêtue d’une humanité et d’une authenticité universelles.

La Vôge

Au nord des collines du Salbert et de l’Arsot, séparées par la vallée de la Savoureuse, porte d’entrée de l’agglomération Belfortaine, la Vôge s’étire, belle, large, ensorcelante. C’est l’un des plus beaux paysages de France; qui n’a pas entendu parler de la ligne bleue des Vosges et de son sommet le plus célèbre, le Ballon d’Alsace ?

Ah ce ballon d’Alsace, sorte de tarentule au gros corps rond, d’ou s’étendent quatre chaînes ainsi que des pattes avides. Par le Gresson et le Baerenkopf, il explore les pays d’Est; par la côte de Saint Antoine et celle de château-Lambert, il étreint la Franche-Comté orientale ; sa taille grandit de la zone sous vosgienne. C’est tout cela la Vôge.

Depuis le versant nord du Salbert, par temps clair, on aperçoit une masse voilée, un peu indécise, accostée d’une nuée laiteuse, toutes deux si haut dans le ciel, qu’on les croirait un orage menaçant ; c’est le Ballon d’Alsace et le ballon de Servances, les Burgraves plantés comme deux sentinelles, l’un surveillant l’autre.

—————————————————————————————————————————————————————————————

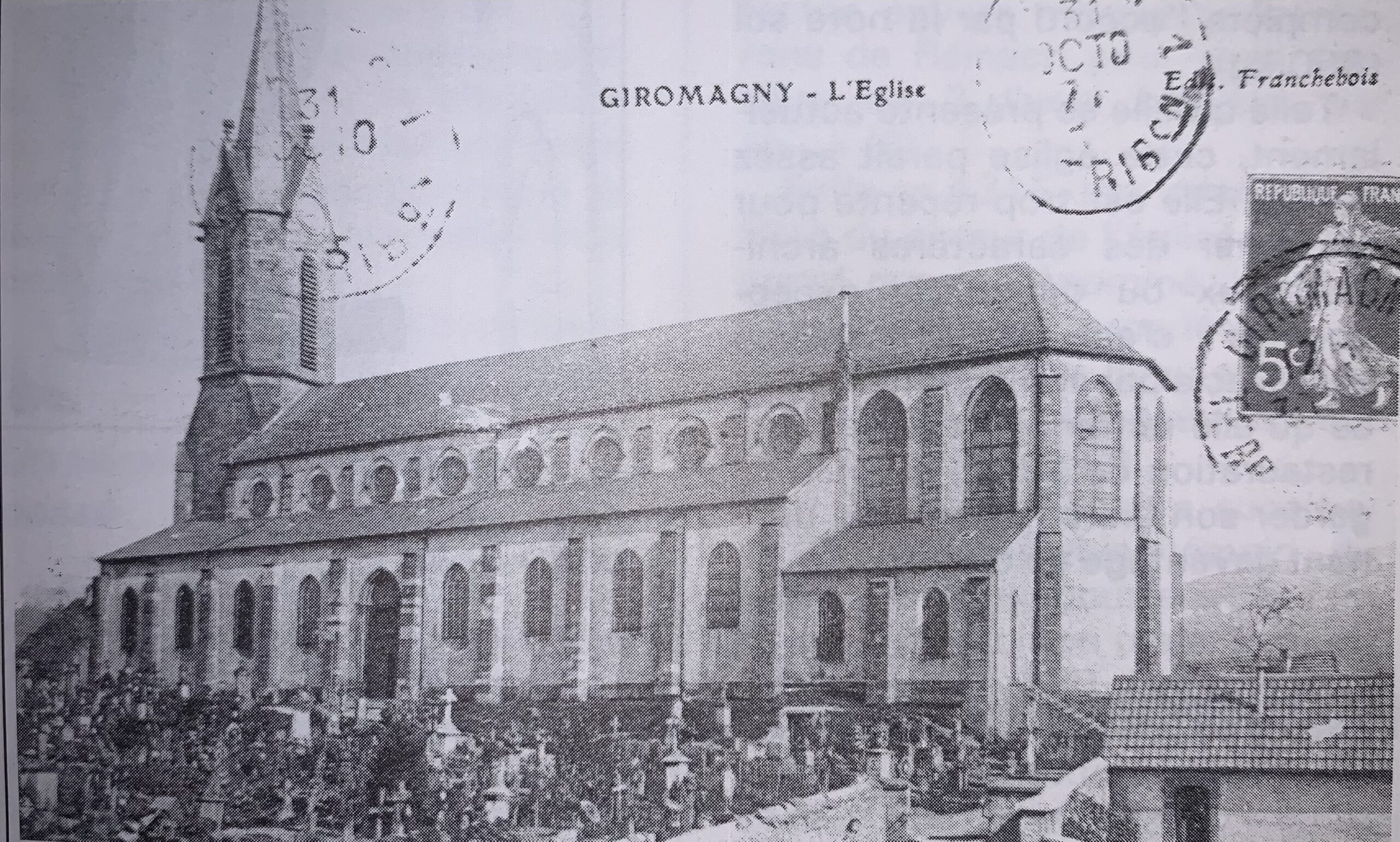

L’église Saint Jean-Baptiste à Giromagny

L’église de Giromagny, bien située sur un verrou glaciaire et visible de loin, a été construite sous le Second Empire, de 1857 à 1862.

Elle succède, au même emplacement, à l’église des mineurs, consacrée en 1569 et de dimensions plus réduites. Au milieu du XIXe siècle, ce bâtiment de trois siècles d’existence ne valait plus la peine d’être restauré et était aussi trop petit pour une population qui, avec les annexes, approchait 4000 personnes.

Les dimensions en sont respectables: 56,80m sur 20,50m; La largeur intérieure est de 18,90m la hauteur 51,80m, non compris la flèche du paratonnerre, surmontée depuis 1982 d’un coq girouette. Elle pouvait contenir 1000 personnes assises, avant des travaux qui ont légèrement réduit ce chiffre. Le matériau de construction – du grès bigarré – a été extrait des carrières d’Offemont, Vétrigne, Clairegoutte et Chagey.

Cette pierre, de couleur parfois très foncée, n’est visible que sur la tour octogonale, les contreforts et la base des murs. Les nefs sont crépies, ce qui n’est pas du meilleur effet, mais assure leur protection.

Le style est un gothique simplifié, comme de nombreuses églises de cette époque. Une grande nef de 9,25m de large, deux nefs latérales plus étroites, percées de 8 vitraux chacune, la nef principale éclairée par 16 rosaces, dans la partie supérieure, au-dessus du faux Triforium.

Que renferme-t-elle de remarquable ?

De l’ancienne église, une statue de Saint Jean-Baptiste, hauteur 1,60m, patron de la paroisse, construite en chêne et en frêne, vraisemblablement du XVIIIe siècle et que la restauration faite par Monsieur Jean Coulon en 1975 à débarrassé des nombreuses couches de peintures qui l’enlaidissaient.

Sous le porche, un bénitier de grès, hauteur 90cm, retrouvé après la première guerre, en exhumant les derniers corps du cimetière autour de l’église. Il pourrait plutôt s’agir d’un ancien Baptistère. Une inscription latine court sur le pourtour de la vasque, en partie illisible, car la pierre est usée. C’est un verset de psaume qui confirmerait cette hypothèse :

Lavabis me et super nivem dealbabor (Tu me laveras et je deviendrai plus Blanc que neige)

Tout le reste est propre à la nouvelle église.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Le tilleul de Rougegoutte

Dans l’actuel territoire de Belfort, trois tilleuls légendaires : Fontaine, Montbouton et Rougegoutte étalent avec chaque renouveau leur panache majestueux.

Ces arbres tutélaires plantés tous les trois devant les églises et cimetières de ces paroisses marquent à n’en pas douter le souvenir d’évènements importants dans la vie des communautés villageoises.

D’après d’éminents spécialistes, la plantation des tilleuls de Fontaine et Montbouton remonterait au moins au XIVe siècle.

Celui de Rougegoutte vraisemblablement plus récent n’a pas moins un passé mémorable.

La justice à l’ombre du tilleul

Cet arbre situé au pied de la vieille église, édifiée sur un promontoire rocheux dominant toute la région, à une origine liée probablement « au fief de Rougegoutte – Grosmagny ». En 1345, Jeanne de Montbéliard, comtesse de Katzenellenbogen, dissocie ces deux villages du domaine rosemontois et les confère à Kennemann et Egloff de Masevaux.

De 1345 à 1791, Rougegoutte est partagé en « deux quartiers » :

– celui de la haute justice, à droite de la rivière (la goutte rouge), lequel appartient d’abord aux archiducs d’Autriche, possesseurs de notre région jusqu’en 1638, puis au comte de la Suze et enfin à la famille de Mazarin.

–Le quartier de la basse justice s’étendant de la rive gauche du torrent jusqu’à Gromagny.

Depuis le milieu du XVe siècle, la basse juridiction de Rougegoutte appartient pour moitié aux familles de Chaux et Milandre. Au siècle suivant, l’archiduc d’Autriche confère le fief devenu vacant aux nobles Reinach- Roppe. Les nouveaux seigneurs dont les prérogatives s’étendent alors en plus du fief sur environ 1000 ha de forêt situé à lepuix-gy, Malvaux, Giromagny, Vescemont et Riervescemont ont également droit de « basse justice » sur une vingtaine de sujets résidants au « vieux village » de Giromagny (place De Gaulle, quartier du Hautôt) et sur toutes les habitations implantées rive gauche de la Savoureuse à Lepuix-gy – Malvaux.

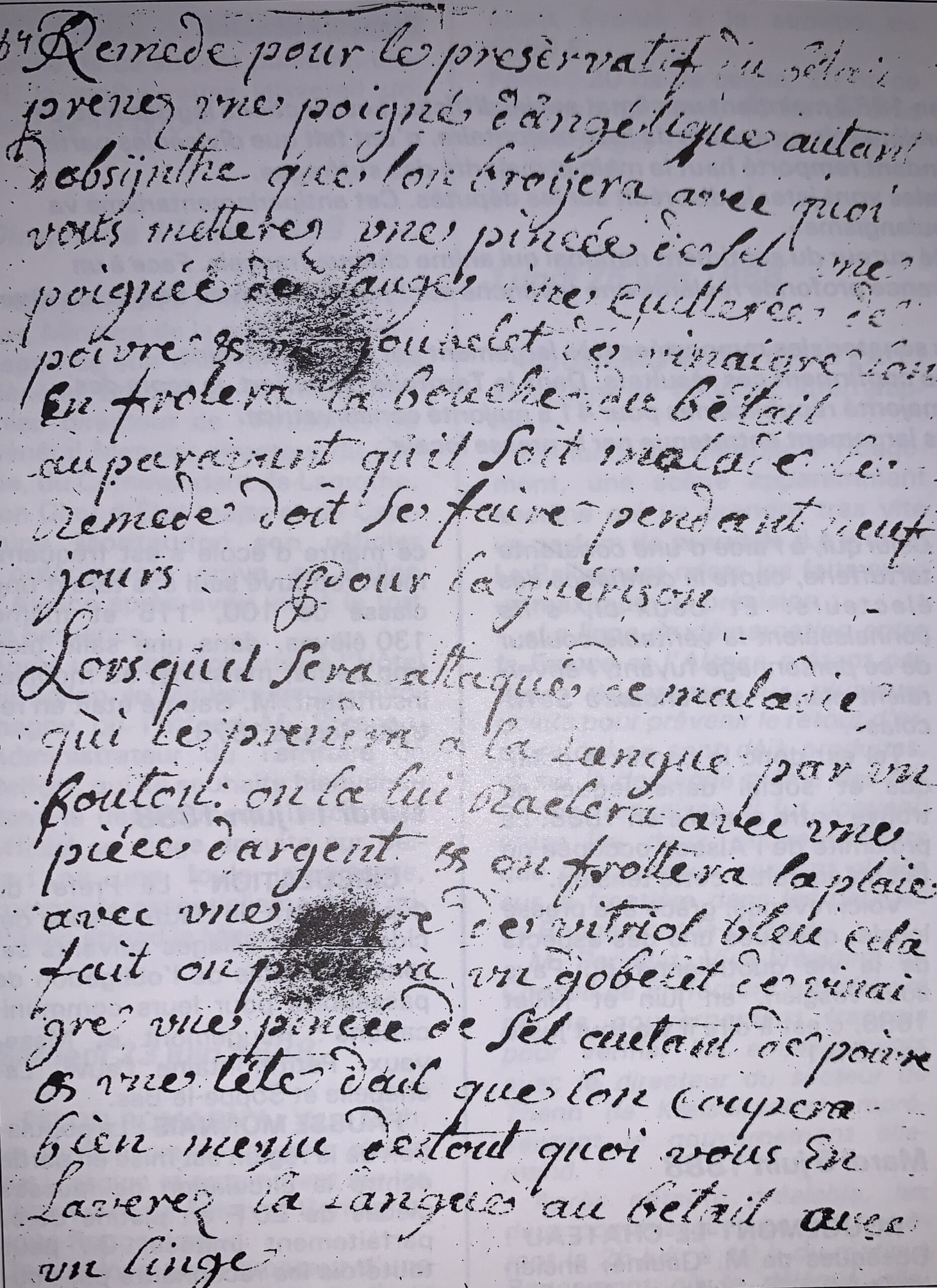

Au milieu du XVIe siècle l’exploitation industrielle des mines du Rosemont va troubler la quiétude des nobles de Reinach – Roppe. L’arrivée massive d’une population étrangère d’origine germanique à Giromagny oblige l’administration autrichienne à mettre en place une justice particulière des mines, laquelle étendra sa compétence sur tout le patrimoine Forestier.

En 1594, une transaction avec les « seigneurs de Rougegoutte », si elle leur reconnaît le droit de propriété sur certaines forêts, les oblige à les laisser charbonner au « quart de la valeur » pour les fonderies de mines et leur interdit la construction de nouvelles métairies dans les zones déboisées.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

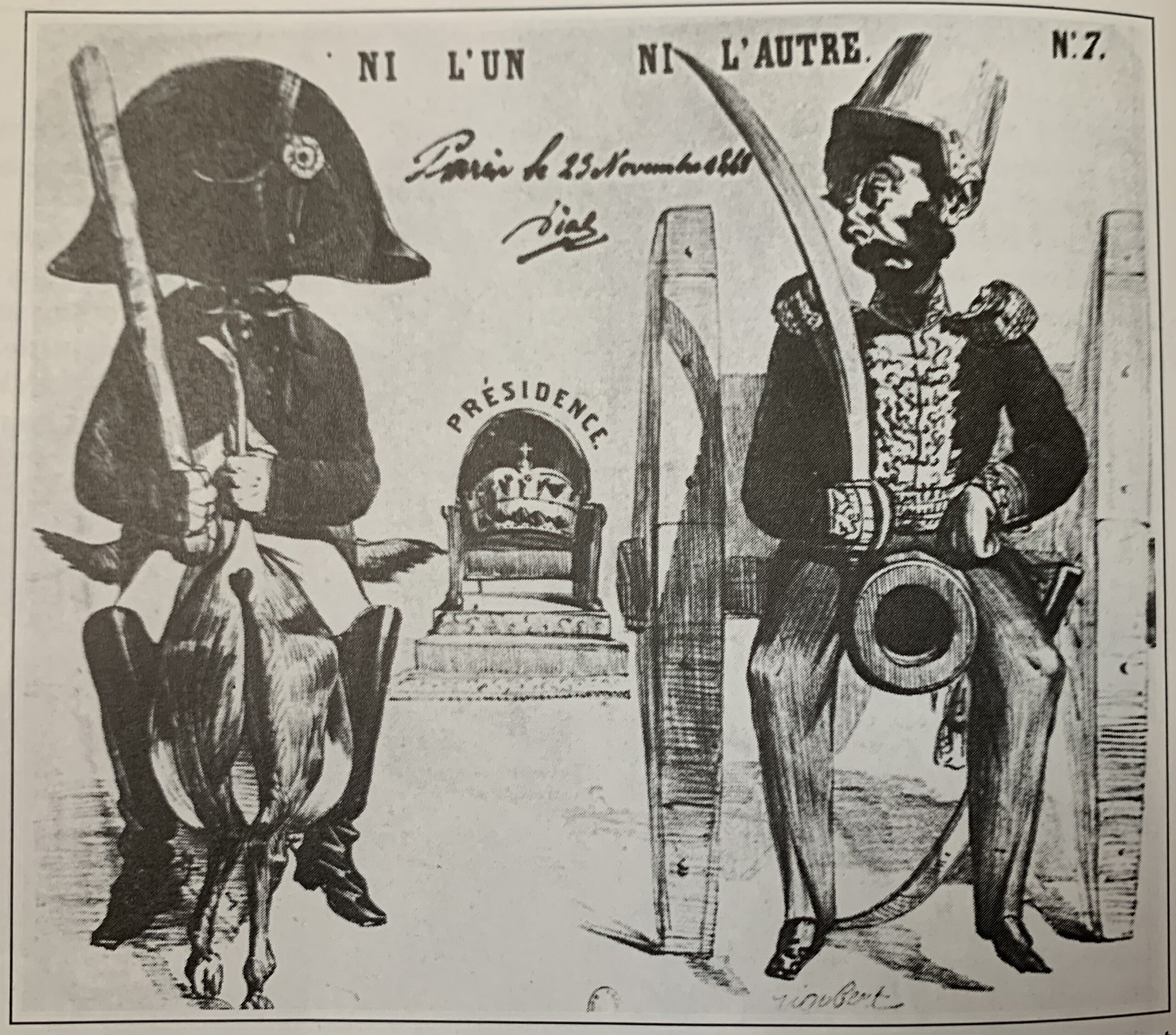

10-11 décembre 1848 :

premières élections présidentielles au suffrage universel direct

Du 22 au 24 février 1848, ouvriers et étudiants parisiens, bientôt appuyés par les bourgeois de la Garde Nationale, chassent Louis-Philippe du trône. Après onze ans d’Empire et vingt trois ans de monarchie constitutionnelle, la IIème République est proclamée. Une nouvelle constitution est adoptée le 4 novembre. Elle prévoit l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Le suffrage censitaire est donc abandonné. Les élections présidentielles sont prévues pour les 10 et 11 décembre 1848.

Une campagne électorale active…

Plusieurs candidats s’affrontent : Cavaignac, Raspail, LedruRollin, Lamartine et Louis-Napoléon Bonaparte. Mais les électeurs peuvent voter également pour des personnes qui n‘ont pas fait officiellement acte de candidature. En fait trois candidats semblent avoir réellement une chance d’être élu :

— Cavaignac, le candidat des Bleus (républicains modérés), Chef de l’exécutif depuis le mois de juin, et soutenu par l’administration, en particulier l’administration préfectorale, qui cherche à peser sur l’opinion par |’intermédiaire des instituteurs et des curés ;

— Ledru-Rollin, le candidat des Rouges (républicains, radicaux) ;

— Louis-Napoléon Bonaparte, le candidat des Blancs (bonapartistes, orléanistes et légitimistes, alliés pour l‘occasion).

Dès le mois de novembre, la campagne s’organise. La propagande utilise tous les moyens de communication disponibles à I’époque.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Le tissage de SaintGermain-le-Châtelet

Les origines

Au 18e siècle, il y avait dans notre région, une grande quantité de fileurs et tisseurs. On filait, on tissait la laine et surtout le lin et le chanvre, fibres produites sur place, c’est pourquoi les champs où l’on récoltait le chanvre ont conservé l’appellation de chenevières.

Au début du 19e siècle, c’est-àdire après la Révolution, on se mit à tisser aussi le coton importé d’Amérique.

Les industriels font filer et tisser cette nouvelle fibre dans nos vallées vosgiennes parce que I’humidité relative facilite le travail du coton, la main-d’œuvre est bon marché et la pureté de l’eau blanchit naturellement les fils et les toiles. Mais les métiers à tisser sont à bras et en bois. L’entreprise est familiale, le tissage à domicile apporte un complément de ressources. Parfois un tisserand plus habile rassemble plusieurs métiers dans un même local et les voisins viennent y travailler.

Ainsi, en 1834, Jacques Tavernier est propriétaire d’un tissage à bras à Saint-Germain.

Il existe donc sur place une main-d’œuvre expérimentée prête à répondre à l’appel d’entreprises recherchant des tisserands pour leurs métiers mécaniques.

En effet, dans chaque vallée on voit apparaître des tissages mis en mouvement par les cours d’eau.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Saint-Nicolas ⑆

Neuf siècles de la vie d’une petite vallée des Vosges

Il y a environ cent ans, on découvrait à Dijon, dans les archives de l’Abbaye de Molesme, une charte datant de la fin du XIe siècle, établissant que <le vénérable Pierre l’Ermite avait fait don à la dite Abbaye d’un oratoire dédié à

Saint-Nicolas, sis à Belval, près de Rougemont, au diocèse de Bâle…». Les experts estiment qu’il n’y a pas lieu de contester la validité de ce document ni l’identité du donateur qui ne peut être que le futur animateur de la première croisade.

Comment ce modeste événement peut-il s’insérer dans la trame de la grande histoire de cette époque ?

Parmi les pélerins illustres: Pierre l’Ermite ?

En 1087, il y a donc neuf cents ans, des marins italiens, plus hardis que scrupuleux, dérobent à leur tombeau d’Asie Mineure les ossements de Saint-Nicolas, le célèbre faiseur de miracles, et les amènent triomphalement à Bari,

au talon de la botte italienne.

Énorme sensation dans tout I’Occident ! Saint-Nicolas est passé à l’Ouest ! En cette époque troublée, les rois s’avèrent incapables d’assurer l’ordre et la paix.

Alors le peuple chrétien n’a plus d’espoir que dans les saints du ciel. Bienheureux qui peut approcher leurs reliques ! L’événement est d’autant plus important que Bari est le port où s’embarquent et débarquent les pélerins de Terre Sainte qui auront désormais à coeur de placer sous la protection de Saint-Nicolas leur dangereuse traversée.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Le Blason de Giromagny

<Quoi de plus naturel que des gens cohabitant dans un même lieu, avec des coutumes, des fortunes et des droits différents, aient voulu montrer leur disparité en symbolisant par trois tours pavillonnées, les trois juridictions seigneuriales dont ils dépendaient».

Rien ne permet de fixer avec précision les origines de Giromagny. La première mention de cette agglomération remonte à peine à 1347.

Au XVe siècle, lorsque les mines des montagnes voisines commencent à prendre une certaine importance, ce village n’est encore qu’un pauvre hameau à vocation agricole, dépendant administrativement de la mairie de Vescemont et au spirituel de la paroisse de Rougoutte.

Choisie arbitrairement par l’administration autrichienne pour être le siège la justice des «mines d’Alsace et Sundgau» Giromagny de 1561 à 1789 va connaître une expansion sans précédent et affirmer sa prépondérance sur les autres villages rosemontois. Devenu chef-lieu de canton en 1790, il le restera jusqu’à nos jours.

L’Armorial de la Généralité d’Alsace, dressé par les ordres de Louis XIV énonce comme suit le blason de cette petite bourgade:

N° 225 – La communauté des habitants du village de Giromagny; <Porte d’argent à trois tours de gueules, pavillonnées de même et girouettées d’or, rangées sur une terrasse de même».

—————————————————————————————————————————————————————————————–

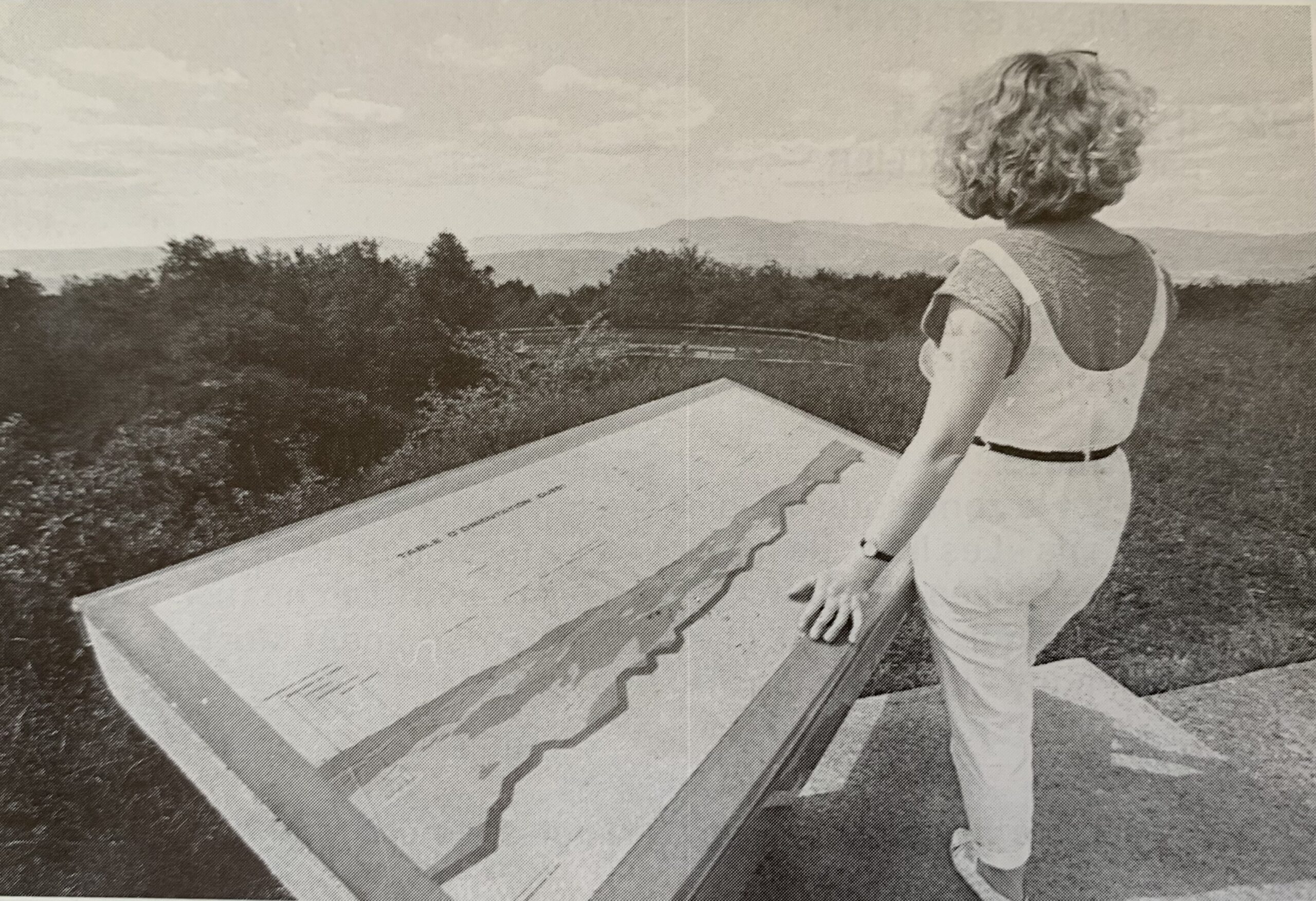

La région sous-vosgienne en 1751

La région sous-vosgienne du Territoire de Belfort couvre 201,3 km² pour vingt-six communes actuellement. Elle s’inscrit grossièrement dans un triangle dont le sommet, constitué par le Ballon d’Alsace, indique le nord. Le côté ouest est une frontière administrative, celle de la Franche-Comté, le côté est une frontière linguistique au-delà de laquelle les habitants s’expriment en dialecte alsacien. La base est une frontière géologique, limite entre le massif vosgien et les terrains calcaires du jurassique. Du nord s’écoulent trois rivières d’inégale importance; la Savoureuse, la Madeleine, et la Saint-Nicolas.

L’état alphabétique des communautés

Au milieu du XVIIle siècle, cette région fait partie de la province d’Alsace. Elle est partagée entre les baillages royaux de Belfort et de Masevaux-Rougemont. Les villages sont répartis entre différentes seigneuries. Le plus grand nombre appartient au Rosemont, partie du comté de Belfort que possède la famille Mazarin. Moins nombreux sont les villages de la seigneurie de Rougemont, réunie depuis 1724 à celle de Masevaux.

En 1751, le fief appartient à Anne-Louise de Rothenbourg et Jeanne-Octavie de Rosen, héritières du comte Conrad-Alexandre de Rothenbourg.

Différentes familles nobles possèdent dans les villages des droits, des terres ou l’autorité sur quelques habitants. Ainsi la famille de Reinach à Anjoutey, Etueffont-Bas, Grosmagny, Lachapelle-sous-Chaux, Lepuix, Rougegoutte, Lachapelle-sousRougemont, les Ferrette à Auxelles-Bas et Lepuix, les Riboulet à Auxelles-Haut, les Wessemberg à Lachapelle-sous-Rougemont.

Un document de 1751 nous permet de décrire la zone sous vosgienne. II s’agit d’un registre intitulé <État alphabétique des communautés de la subdélégation de Belfort». II concerne les baillages de Belfort, Masevaux-Rougemont, Delle, Brunstatt, Ferrette et Altkirch qui composent la subdélégation.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

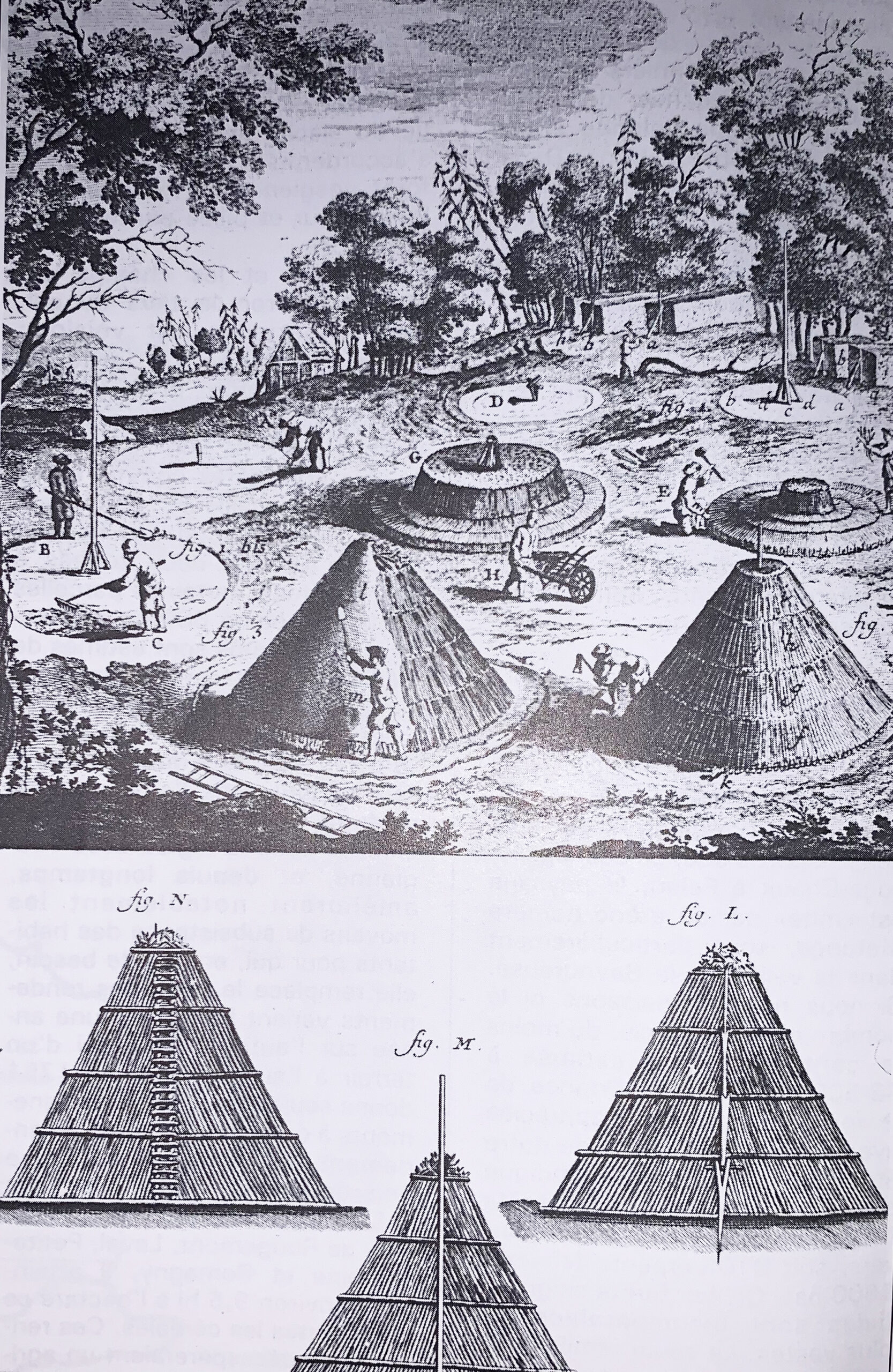

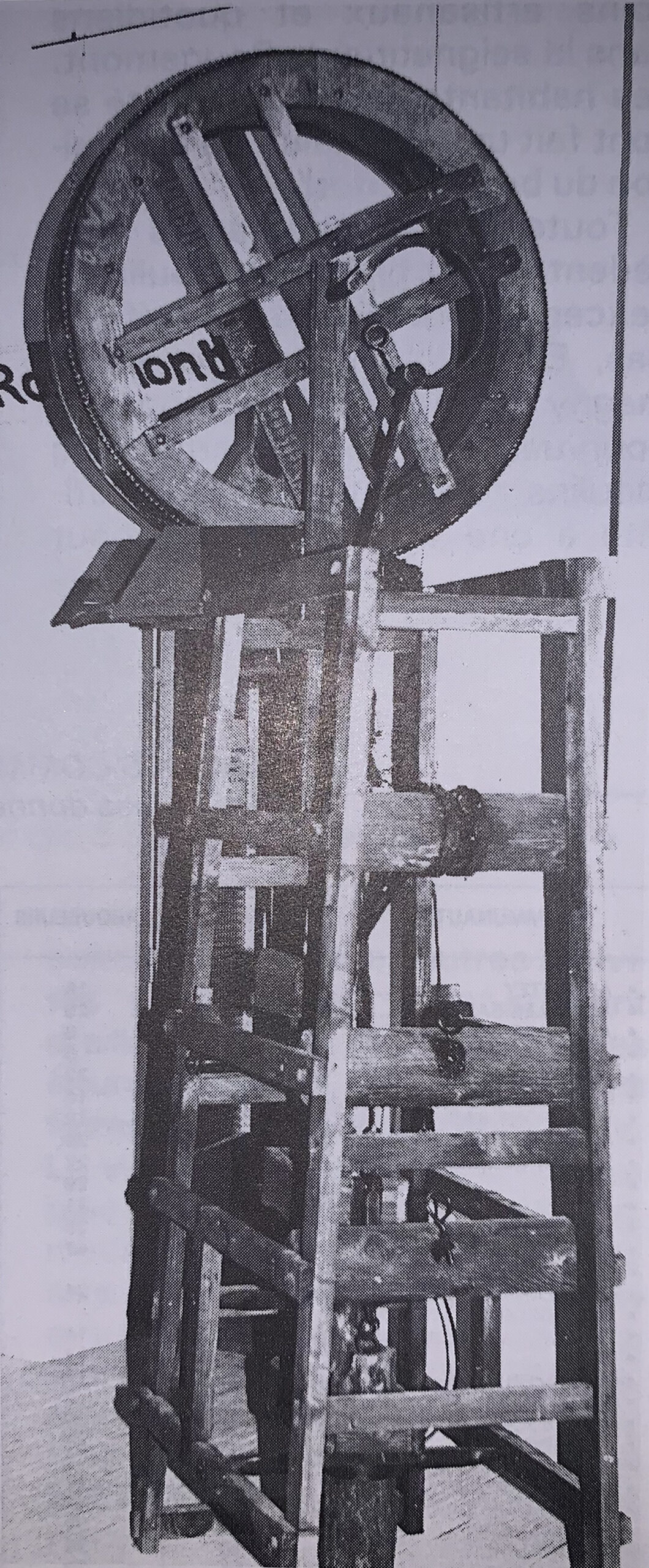

Musée cantonal de la mine et des techniques minières de Giromagny

Il y a quelques années, un groupe de recherches sur I’histoire locale a fonctionné dans la cadre du Centre culturel de Giromagny. Tout naturellement, il s’est intéressé à l’activité minière des Vosges méridionales qui s’est poursuivie du XVe au XVIIle siècle. Il a réalisé des expositions sur le sujet. Puis, les spéléologues-archéologues miniers se sont intéressés auх vestiges de surface (haldes, canaux, etc.) pour finalement s’intégrer dans un programme de recherches du Ministère de la culture (sous-direction de l’archéologie).

Monsieur François Liebelin a fait de patientes recherches dans les archives pour aboutir à la publication de son ouvrage «Mines et mineurs du Rosemont», publié par le Centre culturel de Giromagny. Pour accompagner ce travail, l’idée de créer un musée s’est renforcée.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

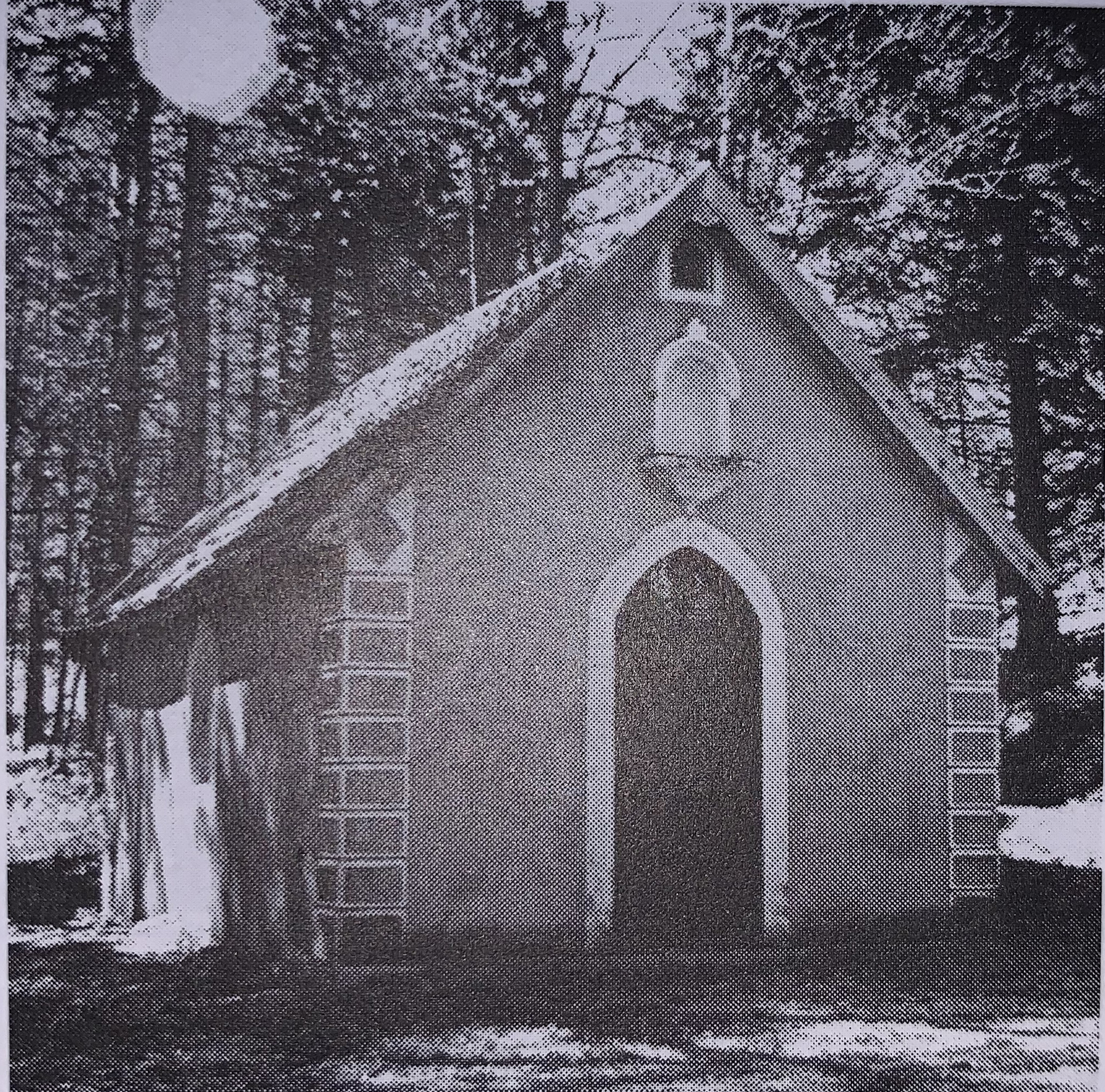

Une chapelle au fond des bois

Située au fond d’un charmant vallon, perdue au milieu des grands

arbres de la forêt rougemontoise, la petite chapelle de Sainte Catherine ne laisse pas indifférents les randonneurs du G.R. 532 qui y font toujours une courte halte. Le visiteur est souvent troublé par l’atmosphère mystérieuse qui s’exhale des sombres frondaisons et la quiétude presque mystique qui l’entoure. Cependant, bien vite attiré par la fraîcheur de la source, il ne sait pas que le doux murmure de l’eau lui raconte I’histoire de ce lieu, une histoire qui remonte jusqu’à l’aube du treizième siècle.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Les sources de l’Histoire de la zone sous-vosgienne

La connaissance du passé d’une région peut s’aborder de plusieurs façons complémentaires. L’archéologie permet de retrouver les traces de l’habitat ancien, de reconstituer les monuments et œuvres d’art marquantes; l’ethnographie permet de mettre en valeur les coutumes locales et de retrouver les cadres de la vie quotidienne des siècles passés. L’étude de la toponymye permet elle-aussi de définir les étapes du peuplement, et donc du développement démographique et économique. Mais aucune de ces sciences auxiliaires de l’histoire ne suffit pour écrire dans son intégralité, l’histoire d’une région. Toujours, il est nécessaire d’avoir recours aux témoignages écrits conservés dans les archives. Documents financiers et comptables, registres paroissiaux ou d’État-civil, rôles d’impôt, dossiers de travaux, actes notariés, pièces de procédure, plans, permettent de retracer eux seuls la vie des hommes du passé. Grâce à eux, les témoignages recueillis par les archéologues et les ethnologues peuvent être datés avec précision, et seule l’utilisation conjointe de ces divers faisceaux de renseignements débouchera sur une histoire complète d’un village, d’un terroir, d’une entreprise ou d’un site.

Peu à peu, nous aborderons les différentes sources écrites de l’histoire de la zone sous-vosgienne; celles-ci sont très dispersées. Les documents les plus anciens surtout sont conservés en dehors du Territoire, que ce soit à Bâle, à Innsbrück, aux archives du palais de Monaco ou aux archives départementales du Haut-Rhin. Mais la majeure partie reste

——————————————————————————————————————————————————————————————

Il y a 100 ans !

La crise économique qui a débuté en 1882 maintient un climat social difficile. Les élections législatives de 1885, qui se sont déroulées pour la première fois au scrutin de liste majoritaire, n’ont fait que diviser les partis politiques de gauche. Ceux-ci ont cependant remporté haut la main la majorité des suffrages. Mais rapidement, différents scandales vontjeter le discrédit sur les députés. Cet antiparlementarisme va d’ailleurs contribuer à l’éclosion du <Boulangisme». Le pays trouve néanmoins son unité autour du sentiment national qui anime chaque français. Face à un Bismarck de plus en plus sûr de lui, la France profonde réclame une revanche sur I’humiliatition de Sedan, on rêve de reprendre l’Alsace et la Lorraine. Janvier 1888 a connu les élections sénatoriales remportées très largement par les républicains.

Mai 1888, les élections municipales confirment ces résultats. Dans le Territoire de Belfort, le score des républicains est net: 65 communes à majorité républicaines pour 41 à majorité conservatrice. Cette concurrence politique est très largement entretenue par la presse locale.