PREFACE

Dans le Territoire de Belfort, quand on parle de fortification, on pense forcément à Vauban. Certes, le commissaire général, ingénieur et architecte militaire de Louis XIV a totalement repensé et modernisé le système défensif de la ville de Belfort entre 1687 et 1705. Mais il ne sera pas le seul à œuvrer pour protéger la ville. Après lui, le général Haxo densifie la fortification à la fin du 1er Empire. Le colonel Denfert-Rochereau agit de même un peu plus tard. Puis c’est le général Séré de Rivières qui, entre 1873 et 1911, fait construire dix neuf forts pour protéger la Trouée de Belfort. C’est l’étude de ces ouvrages fortifiés qui nous est proposée ici.

Ce travail d’ampleur est l’œuvre d’un passionné : Jean-Christian Pereira. Quiconque a fréquenté les Archives départementales du Territoire de Belfort a forcément croisé cet archiviste discret et passionné, toujours prêt à aider et à conseiller le chercheur. C’est avec cette même patience, cette même efficacité, cette même rigueur que l’auteur a compilé de multiples liasses d’écrits et de plans d’archives pour nous proposer ce document de référence.

C’est un plaisir et un honneur pour l’Association pour l’Histoire et le Patrimoine Sous-Vosgiens de publier l’ouvrage de Jean-Christian Pereira qui est aussi un fidèle collaborateur de la Vôge. Grâce à lui, les escarpes, contrescarpes, caponnières ou autres tourelles à éclipse n’auront plus aucun secret. Bonne lecture.

Le Comité de l’A.H.P.S.V.

Je remercie particulièrement, René Bernat, Bernard et Christine Perrez, infatigables relecteurs, Jean-François Lami, photographe, collègue et ami de longue date, Lionel Pracht, collectionneur de photographies anciennes de forts, L’A.H.P.S.V, Marie-Noëlle Marline et François Sellier sans qui ce livre n’aurait pu être conçu.

Jean-Christian Pereira

Conception et construction des forts

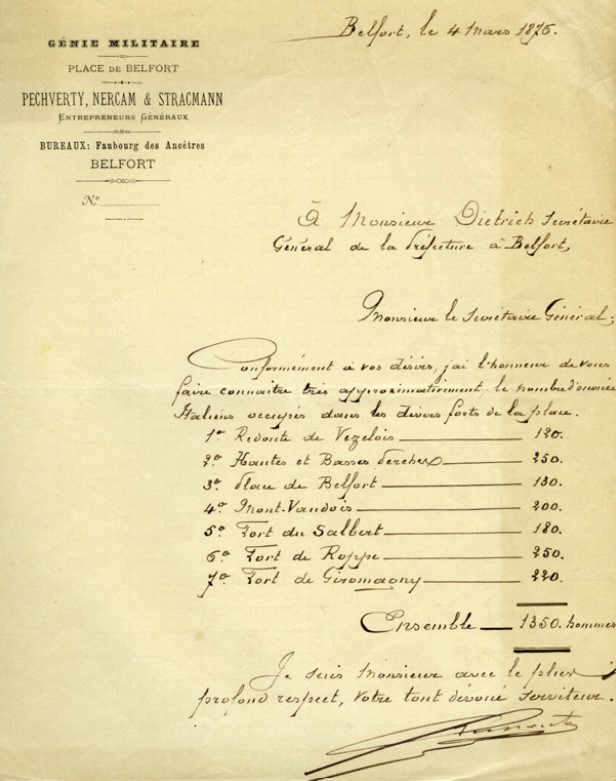

Les officiers du Génie de Belfort, munis de ces premières instructions et d’une enveloppe de crédits, établissent un avant-projet avec plans et devis.

Du nombre de canons décidé par l’inspection d’avril 1874, découlent l’approvisionnement en poudre et projectiles, l’effectif de la garnison et ses provisions pour trois mois. Les locaux sont disposés en fonction du terrain, les magasins à poudre dans les parties les moins menacées. Des talus en terre, parados et traverses protègent les locaux des directions dangereuses.

Une fois l’avant-projet terminé il transite pour avis auprès du directeur du Génie et des généraux de la VIIe armée. Le dossier fait la navette, modifié à chaque critique par l’officier du Génie responsable du projet.

Durant l’été 1874, les premiers avant-projets de Roppe, du Mont Vaudois et du Salbert sont chiffrés à 2,37 millions de francs chacun. La loi du 17 juillet 1874 attribue une enveloppe moindre, entre 1,5 et 1,8 million de francs par ouvrage. Les plans et devis sont réexaminés et revus le plus souvent à la baisse pour tenir compte des économies à réaliser. Pour cadrer avec un budget plus serré le nombre de canons est réduit par rapport aux prévisions d’avril 1874.

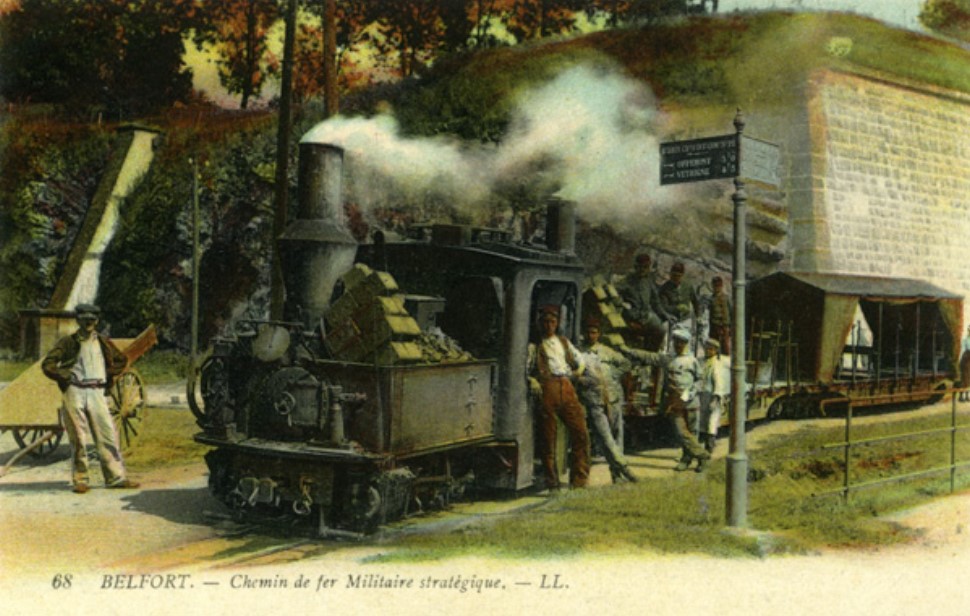

Le chemin de fer militaire

Dès le 28 février 1888 un avant-projet de desserte des installations par chemin de fer à voie métrique est établi. Les montées vers les principaux forts (sommet du Salbert, de Roppe et du Mont Vaudois) sont équipées de plans inclinés. Cet avant-projet restera la base du futur réseau qui sera équipé en voie de 0,60 m.

Le réseau est réparti entre la rive droite et la rive gauche de la Savoureuse. Il comprend trois types de tronçons. Une voie périphérique est parcourue en toute sa longueur par des locomotives, des voies rayonnantes qui partent de la place forte et des embranchements pour les liaisons avec les ouvrages et les magasins à munitions.

Le capitaine d’artillerie Péchot, l’inventeur de ce système de voie ferrée à voie de 0,60 m, est détaché en mission à Belfort pour donner avis et conseils sur les projets. Ils sont longuement étudiés, par l’Artillerie tout d’abord qui mène cette opération pour ses besoins propres, par le Génie ensuite, responsable des travaux. Des commissions examinent les projets selon les cas : celles mixtes civiles (Ponts et chaussées) et militaires pour les transports sur le domaine public (routes, rues, ponts à construire), par la Commission militaire supérieure des chemins de fer et enfin par les Compagnies de l’Est et du PLM lorsqu’il s’agit de franchir les grandes lignes ferroviaires de Mulhouse, Paris ou Dijon.

Les premiers tronçons réalisés sont ceux de la gare militaire (à côté des docks de l’Artillerie) au port sec des Barres et la voie rayonnante du Bromont avec la voie périphérique de Denney – Chèvremont. Le réseau de la rive gauche, étudié en détail en 1888, est construit en grande partie en 1889 et achevé en 1890.

Les infrastructures sont mises en adjudication aux entrepreneurs de travaux publics. Par contre, la voie et le ballast sont posés par les militaires. Les passages pardessous (tunnels) ou pardessus (ponts) des grandes lignes de chemin de fer sont construits par les Compagnies de l’Est ou du PLM, selon les lignes afin d’être conformes aux normes. Les frais engagés sont remboursés par l’armée. Les ponts sur la Savoureuse sont conçus par le Génie qui installe des ponts à tabliers métalliques. Le dernier réalisé est le pont de l’abattoir, déviation tardive grâce à laquelle le chemin de fer évite le faubourg de Montbéliard très fréquenté.

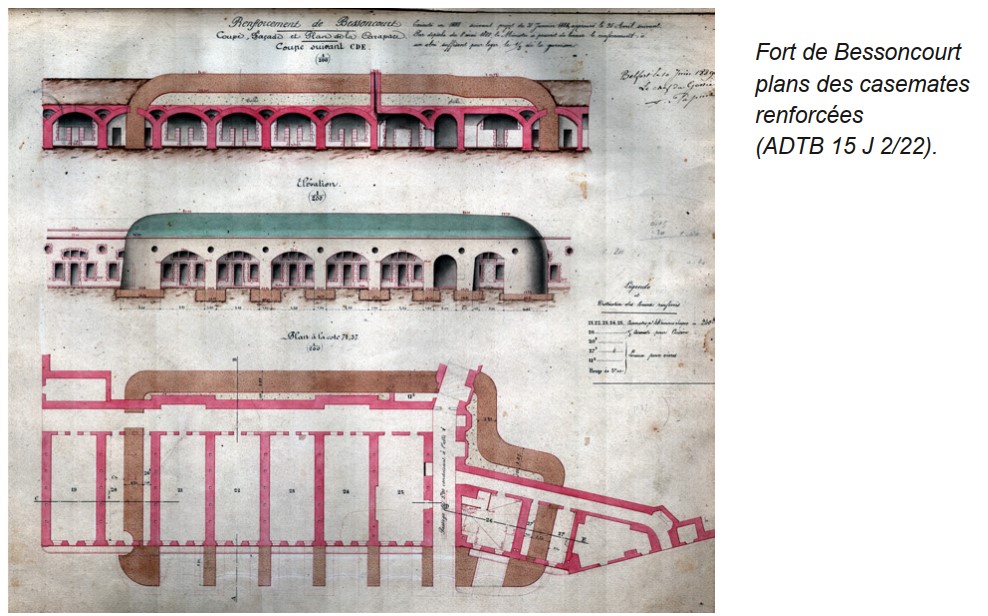

Les casemates renforcées des forts de Bessoncourt et Vézelois

Les premières expériences réalisées concrètement sur le terrain sont celles du renforcement des casernes en béton spécial des forts de Bessoncourt et Vézelois à l’été 1888.

Ces premières mesures expérimentales ont fait l’objet d’un rapport détaillé du chantier. Le gravier est extrait de la rivière de la Madeleine à Lacollonge. Lavé, trié, il part ensuite par voie ferrée jusqu’au fort où il est mélangé au ciment et coulé en place avant son séchage. La coulée de la dalle supérieure est continue, réalisée jour et nuit pendant plusieurs jours, afin de ne pas la fragiliser par des reprises de coulée.