Table des matières

|

Le grand tétras |

Philippe DATTLER |

2 |

|

Randonneurs de la Vôge |

Roland SCHAUB |

5 |

|

Paris-Belfort à la marche ! |

François SELLIER |

7 |

|

Le Châtelet Saint-Germain |

Bernard GROBOILLOT |

15 |

|

Lorsque le grand froid était attendu |

Colette HAAS |

21 |

|

Le Syndicat d’initiative de Giromagny |

Jean DEMENUS |

25 |

|

Il y a 100 ans ! |

François SELLIER |

31 |

|

MAGAZINE |

|

|

|

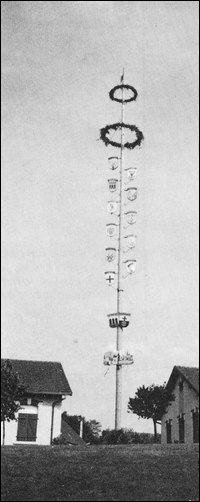

Joli mois de mai… variation sur un thème connu |

M. CAUVIN |

34 |

|

La Brasserie de Lachapelle |

Yves GRISEZ |

35 |

|

Le blason d’Eloie |

Armand JUND |

38 |

Le Grand Tétras

Le grand Tétras, une part de notre patrimoine, au même titre que les clochers d’églises, les coutumes ou les événements historiques. L’espèce est en voie de disparition et des mesures de protection sont prises ou envisagées. La presse s’en fait l’écho et les polémiques qui s’ensuivent, mais qui est au juste le Grand Tétras ?

Les Tétras (tetraonidae) sont des gallinacés lourds. Leurs tarses, et souvent leurs doigts, sont emplumés. En général l’aspect de la femelle est différent de celui du mâle. Ils sont sédentaires. La famille comprend le Lagopède des Saules, d’Ecosse, Alpin, la Gélinotte des Bois, le Tétras Lyre et le Grand Tétras (tetrao urogallus) appelé aussi Grand Coq de Bruyère.

Un gallinacé au vol fracassant

Le Grand Tétras est le plus gros oiseau de nos forêts. Il vit environ 9-10 ans. Le mâle se distingue des autres gallinacés par sa très grande taille (85 cm pour un poids de 1 kg), ses teintes sombres et sa queue arrondie. Il est gris noirâtre, avec la poitrine vert bleu brillant. Le dessous et la queue sont marqués de blanc. Sa tête comporte un bec blanchâtre, une caroncule (peau au-dessus de l’oeil) écarlate et une « barbe » hérissée noir verdâtre. La femelle rappelle celle du Tétras Lyre en beaucoup plus grande (60 cm). Elle a une queue arrondie et un plastron roux contrastant avec le dessous plus pâle.

Le Grand Tétras se rencontre dans les grandes forêts de conifères, des montagnes ou des collines. Ses domaines de prédilection sont les sapinières mêlées de feuilles avec des clairières humides où il trouve des baies et des insectes. Il niche dans les sous-bois, au pied d’un arbre. En été, il est généralement à terre. Avec ses pattes robustes il piète facilement dans la végétation herbacée des clairières.

En hiver, il est perché sur une forte branche. Son envol est bruyant voire fracassant. Il se déplace en vols plutôt courts, alternant des séries de battements rapides et de longs glissés. Il se nourrit de bourgeons de toutes sortes, de jeunes pousses de saules, de baies, notamment de myrtilles, d’insectes, de mollusques, et même, en hiver, d’aiguilles de conifères, Sa nourriture étant le plus souvent fort pauvre en calories, il doit lui consacrer de nombreuses heures chaque jour, parfois jusqu’à huit heures, selon les saisons.

Il chante jusqu’à l’extase

Le chant de ces oiseaux n’est pas mélodieux mais il est une des caractéristiques de l’espèce, surtout en période de reproduction, sur les lieux de parade. Le coq pousse des cris gutturaux qui portent à quelques dizaines de mètres. On distingue plusieurs phases dans le chant : le craquement, les trilles et le gratte-ment. Il débute par des notes détachées, rythmées « telep, telep, telep » qui s’accélèrent rapidement jusqu’à un « pop » brusque, semblable au bruit du bouchon d’une bouteille qu’on débouche. Le « pop » est suivi d’un crissement chuchoté, qui fait penser au bruit d’une faux qu’on aiguise. Le chant de la poule est plus sobre, elle se contente de moduler des « kop, kok ».

Le Grand Tétras est surtout connu pour les modalités de sa reproduction. La parade nuptiale est un élément essentiel de cette phase, elle est très spectaculaire avec ses chants et ses danses. Les mâles se rassemblent chaque année au même endroit. Ils commencent à regagner leur place de chant en février, les chants débutant en mars-avril. Pour attirer les femelles, les coqs chantent jusqu’à l’extase qui les rend sourds et aveugles, insensibles à l’approche d’un ennemi.

La parade nuptiale est collective, elle se déroule à l’aube. Les mâles chantent d’abord faiblement, tête levée, cou droit. Le mâle dominant se promène lentement et délimite son territoire, les autres font ensuite de même. Les femelles se présentent durant une courte période, celle du « plein chant », le chant atteignant alors son paroxysme. Elles se perchent sur une branche d’épicéa ou de pin et choisissent leur coq qui peut alors parader. Lorsque la femelle est à terre l’excitation du mâle redouble. Il s’approche de la poule et tourne sur lui-même. Le coq a les taches blanches de ses épaules bien en vue, la queue déployée en roue. Il chante, saute, danse, bat des ailes. Au moindre bruit de promeneur ou simplement du vent, la parade cesse pour reprendre éventuellement, une fois le calme revenu. Qu’un autre mâle survienne et les plumes se hérissent, les coqs émettent des grognements et engagent un combat qui peut entraîner la mutilation des plumages, mais… la femelle suit le vainqueur. En effet, le Grand Tétras est polygame et les poules choisissent le plus souvent le coq du plus haut rang.

L’accouplement se déroule à terre. Les poules fécondées grattent le sol pour y creuser une sorte de cuvette qu’elles tapissent de feuilles et d’aiguilles de conifères. Elles y pondront leurs oeufs, les couveront, et les protégeront. La poule pond de 7 à 9 oeufs de couleur beige clair, mouchetés de points sombres. Les oeufs sont couvés quatre semaines et l’éclosion se produit quarante jours après l’accouplement. Le poussin quitte le nid aussitôt après sa sortie de l’oeuf mais il ne peut voler qu’environ dix jours plus tard. Pratiquement il peut se nourrir seul ce qui dispense la mère de lui donner la becquée.

Malgré une surveillance constante de la poule, à l’automne, il ne reste souvent que la moitié des effectifs de la nichée. L’avenir de l’espèce repose sur des petits qui sont très vite autonomes mais qui n’en demeurent pas moins très fragiles.

Une espèce fragile

Les Tétraonidés (17 espèces) sont répartis uniquement dans l’hémisphère nord. L’espèce du Grand Tétras est largement répandue en Europe. Elle se rencontre en Espagne du nord, Ecosse et surtout en Europe centrale et du nord. En France, elle est présente dans les Vosges, le Jura et les Alpes. Partout l’espèce est en forte diminution voire en voie de disparition. En raison de sa taille, de son chant, de son envol bruyant, cet oiseau se remarque dans la nature. Il fut, de ce fait, avant sa protection, une des cibles favorites des chasseurs. La chasse a joué un grand rôle dans la diminution du peuplement. Elle est interdite dans l’ensemble de la France depuis 1974 (arrêté ministériel du 24 janvier 1972). Le Grand Tétras, qui est très craintif, voire farouche, est très sensible, surtout en période de reproduction, aux moindres dérangements. L’espèce est particulièrement fragile. Il lui faut de grands espaces (de 30 à 50 hectares par individu). Elle a besoin d’une alimentation très diversifiée en fonction des saisons. Surtout sa reproduction s’effectue selon un processus complexe et particulièrement délicat que le moindre incident interrompt.

La sylviculture qui entraîne le développement des plantations d’épicéas, l’ouverture de routes forestières, les aménagements touristiques, la fréquentation bruyante et désordonnée que ces activités entraînent, tout cela a été cause de nombreuses disparitions, totales ou partielles, de places de chant, ou de troubles apportés dans celles qui demeurent. Dans les deux cas, les conséquences sont graves pour la survie d’une espèce sédentaire, attachée à ses habitudes. De fait, ce magnifique animal est partout en diminution. Si 250 individus étaient recensés dans le massif Vosges en 1975, il n’en existait plus que 150 en 1987 (le nombre est identique dans le Jura). Si le département des Vosges est le mieux pourvu avec 100 individus, celui du Territoire de Belfort fait piètre figure avec ses 3 ou 4 coqs et autant de femelles. Des Grands Tétras ont été repérés dans le massif de …

(La suite dans : Le grand tétras, par Philippe DATTLER, page 2)

Randonneurs de la Vôge

Toute histoire de la randonnée passe, non seulement par l’histoire des sentiers, mais surtout par celle de la cartographie. Pour ce qui concerne le massif du Ballon d’Alsace, vers la Planche des Belles Filles, le Baerenkopf ou le Ballon de Servance, il faut s’en rapporter à l’histoire de la cartographie des Vosges et au travail considérable du Club vosgien en la matière,

La carte d’état major

Le Club vosgien est né en 1872, au lendemain de la guerre, alors que le vainqueur allemand prenait possession de la montagne vosgienne ; les sentiers n’était pas balisés et on ne possédait pas de carte, sinon la carte de France de l’Etat-major de l’armée au 80 millième. Ah ! Parlons en de ce cette carte d’ « état major » que certains considèrent encore aujourd’hui comme le « petit Jésus en culotte de velours »…

Chaque feuille de cette carte de 80 x 50 cm représentait sur le terrain 64 x 40 km. C’est dire la précision ! De plus, les relevés de cette série dataient de 1830 et les mises à jour n’avaient porté, pour des raisons stratégiques, que sur les lignes de chemin de fer et les routes principales nécessaires aux soldats.

La carte Allemande de 1879

Dès la fin de la guerre, les autorités allemandes « en charge des Vosges », entreprirent une mise à jour de la carte de France, en attendant un relevé complet et nouveau, sur le terrain, en vue de toutes nouvelles éditions. Ainsi, l’Etat major allemand de Berlin faisait publier en 1879, se basant sur les renseignements améliorés de la carte de France, 28 feuilles de format 40 x 25 et 10 demi-feuilles de format 20 x 25 cm toujours à l’échelle de 1/80000.

Malgré l’échelle inadaptée et les imperfections, cette édition était la seule base disponible pour le randonneur vosgien.

Les vraies cartes du club vosgien

Mais le Club vosgien désirait dès 1872 « favoriser l’accès et les randonnées dans les Vosges… du point de vue historique et de la découverte de la nature ». Il fallait mettre en place un balisage, aménager des points de vue et des abris, organiser des réunions, etc…

Dès 1873 paraissaient deux guides remarquables : celui en deux volumes de Richard Stieve, fondateur du Club vosgien, et celui d’Auguste Schricker. Et puis il fallait des cartes. En 1874, le président Euting réalisait une carte au 1/40000e, de dimension 20 x 20 cm, du Mont Sainte Odile, qui obtint un succès considérable, et qui fut à l’origine de tous ces croquis à l’échelle 1/20000e demandés chaque année à toutes les sections. On demanda même dès cette année de concevoir des cartes de cheminement (Schmale Routenkarten) c’est à dire des croquis du détail d’un itinéraire déterminé. Ce n’était pas facile car il fallait trouver des gens ayant, en même temps, une exacte connaissance des lieux et un talent de dessinateur topographique.

Dès 1879 Schirmeck, en 1881 Guebwiller, 1884 Saint Amarin, 1887, Saverne et surtout 1894 le Ballon d’Alsace par le groupe de Belfort… Ces cartes représentaient de vrais exploits avec les bases de l’époque.

Les sentiers immuables du Ballon

Cette carte de 1894 du Ballon d’Alsace mérite un examen particulier. Elle est fantastique ! Dressée par F.G. Dubail-Roy à l’échelle de 1/100000e elle restitue tous les jalonnements en couleurs réalisés par le groupe de Belfort du Club alpin français dans les Vosges, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône. Dès la fin de la guerre, dans cette partie des Vosges restée française, les randonneurs du CAF avaient tracé des sentiers, inventé des couleurs et posé des balises. Il y avait des tracés rouges, des bleus, des verts, des jaunes et des blancs.

Il est étonnant que ces couleurs aient pour beaucoup subsisté jusqu’à nos jours. Ainsi, du Ballon d’Alsace au Ballon de Servance, le sentier rouge n° 2 est le G.R. 7 à rectangles rouges. Ainsi, d’Auxelles-Haut au Ballon d’Alsace, le sentier vert n° 15 est le G.R. 533 resté aux rectangles verts. Ainsi le sentier rouge de la Planche le Prêtre au Ballon d’Alsace, numéro 8, est le G.R. 5 resté balisé de rouge et blanc. Itinéraires séculaires et immuables.

D’autres disparaissent

Voici donc un siècle que l’on randonne sur ces itinéraires « en couleur » de Dubail-Roy, que l’on monte à la Planche des Belles Filles depuis Giromagny par les ronds rouges de l’itinéraire n° 6, que l’on va du Saut de la Truite à la Grande Goutte par un sentier bleu (n°12), que l’on monte de Malvaux au col du Chantoiseau par un sentier jaune (n° 21)… Certes on a changé des couleurs, on a tracé de nouveaux sentiers, on a modifié des noms, l’auberge Kolb est devenue l’auberge Tourtet, les ruines du Rosemont se sont dégradées, et puis des sentiers merveilleux ont disparu comme le jaune n°20 depuis la Cote, le blanc n°22 depuis Giromagny ou le jaune n°17 vers la verrerie.

Souvenirs, souvenirs, les randonneurs solitaires vont encore découvrir les vieilles sentes et parcourir la montagne. On a établi de nouvelles cartes, on a rénové le costume mais on n’a rien inventé.

Paris – Belfort à la marche !

« Les gaillards qui ont franchi les kilomètres qui séparent Belîort de Paris sont des solides, qui préparent à la France une génération de solides. »

Juin 1892. Belfort accueille la plus grande course pédestre jamais organisée en France. Support publicitaire d’un grand journal parisien, l’épreuve a aussi la couleur du nationalisme.

La puissance du journalisme moderne :

« Le Petit Journal » de tendance républicaine, défend une République idéale, modérée et réconciliatrice. La grande actualité politique n’y est pas présente tous les jours, mais la diversité des romans feuilletons en fait le journal populaire par excellence. Tiré à un million d’exemplaires à partir de 1890, il fait partie des « Quatre Grands » de la presse parisienne avec le Petit Parisien, le Matin et le Journal.

Pour atteindre de tels tirages, les « Quatres Grands » font tout d’abord appel aux moyens classiques pour les campagnes de lancement de leurs romans feuilletons. banderoles, affiches, tracts et feuillets sur lesquels sont imprimés les premiers chapitres. Mais cette publicité coûte cher et va perdre très vite de son originalité. Aussi chacun est-il conduit à la recherche du sensationnel pour créer une curiosité nouvelle auprès du lecteur potentiel.

Le spectacle sportif se prête parfaitement à l’exploitation journalistique de cette curiosité et notamment dans les grandes courses sur route, qu’elles soient à vélo, à pied et un peu plus tard en automobile.

Après Paris-Brest :

Ainsi donc, le Petit Journal organise-t-il, avec succès, la course cycliste Paris-Brest en 1891. Cependant, si les sociétés vélocipèdistes fleurissent un peu partout en France en cette fin du XIXème siècle, le vélo n’est pas encore un sport de masse : en 1893 par exemple, le coût d’un vélocipède est estimé à 1655 heures de travail d’un ouvrier ! (1) Voilà sans doute une des raisons pour lesquelles l’initiateur de la course Paris-Brest, le journaliste Pierre Giffart (allias Jean sans Terre) décide d’organiser en 1892, une épreuve nouvelle, d’un caractère plus populaire et surtout accessible à un plus grand nombre de concurrents : Paris-Belfort à la marche ! Il justifie ainsi son projet : « La marche est de tous les sports assurément celui qui revient le meilleur marché. Point de mise de fonds pour acheter un appareil. Deux bonnes jambes données par la nature, une canne – et encore ! – Voilà l’outillage du marcheur. »

Donner du muscle à la France :

Tout comme la gymnastique (devenue obligatoire à tous les niveaux de l’enseignement à partir de 1880) la marche et le vélo cristallisent les enjeux politiques et sociaux de l’après-guerre de 1870. A travers le sport en général et ces trois discipline en particulier, on veut faire renaître un sentiment de solidarité nationale, un patriotisme fortement émoussés par la défaite de 1871.

Autant qu’une recherche de l’hygiène physique ou de l’épanouissement du corps, l’esprit de revanche constitue un facteur décisif du développement du sport.

Ainsi donc, ces disciplines sont-elles fortement marquées de l’emprise militaire. Dans le Petit Journal du 2 février 1892, Jean sans Terre confirme cette idée « La marche a, comme la vélocipédie – plus qu’elle encore – l’avantage de préparer la guerre future. Le vélocipédiste est déjà la moitié d’un marcheur. A cause des longs trajets qu’il est obligé de faire à pied, il faut ce qu’on appelle un bon compas. Avec le marcheur de tempérament il fera un fonds de guerre solide pour l’armée nationale. Il faut donc encourager la marche, exercice patriotique autant que salutaire dans son ensemble. »

Dans ce contexte, quelle ville française mieux que Belfort – symbole de la résistance à l’envahisseur prussien – pouvait-elle accueillir l’arrivée d’une telle épreuve ? A l’heure des bilans, Pierre Giffart (J.S.T.) exulte : « On a dit souvent de Napoléon que ses plus grandes victoires avaient été gagnées avec les souliers de ses soldats. Eh bien ! L’on vient de conduire nos hommes jusqu’à un point particulièrement héroïque de nos frontières, et ils ont été d’une telle allure qu’il a été facile de voir qu’ils pourraient aller ensemble encore beaucoup plus loin !… »

496 kilomètres !

Le parcours, long de 496 kilomètres et comportant cinq étapes est établit comme suit : Paris – Châlons-sur-Marne – Bar-le-Duc – Epinal – Lure – Belfort.

Les concurrents devront respecter scrupuleusement cet itinéraire en passant obligatoirement par toutes les localités prévues (voir tableau). Les villes-étapes sont sensées offrir repos et réconfort aux compétiteurs, mais ceux-ci pourront s’y arrêter le temps qu’ils voudront et en repartir dès qu’ils s’en sentiront capables. Chaque concurrent portera au bras gauche, un brassard tricolore à bordure argentée avec un numéro d’ordre imprimé en noir. Il sera « surveillé » par un contrôleur permanent qui l’escortera à bicyclette, jusqu’à Belfort. Aux points de passage, des surveillants sédentaires échangeront leur signature avec les coureurs. Dans chaque département traversé, des contrôleurs mobiles effectueront des pointages ; en général membres d’associations vélocipédiques, ils seront reconnaissables à leur brassard aux couleurs bien définies (par exemple : blanc et bleu pour la Marne, blanc et rouge pour la Haute-Saône ou tricolore pour le Haut-Rhin.)

Le 16 avril 1892, les deux principaux organisateurs de l’épreuve (M.M. Giffard et Serpeille alias Coqhardy) reconnaissent le parcours à bicyclette, pour arrêter définitivement les points de contrôle fixes et mobiles. A Sermamagny, ils sont accueillis par une sonnerie de trompette interprétée par un futur concurrent du nom de Chevalier. Cet accueil particulièrement apprécié fait écrire à Jean sans Terre. « Voici enfin les grandes Vosges, le Ballon d’Alsace, les forts de la Trouée, l’Oberland Bernois dans le fond du tableau et tout près, Belfort où l’on est reçu par les gens les plus aimables du monde, avec une franche cordialité.’

La science aussi…

A la demande d’un éminent médecin et physiologiste français, Etienne Marey (2), un questionnaire médical sera remis à chaque concurrent : » On n’aura qu’à noter ses heures de marche, de halte, l’allure qu’on observe, si on fait alterner la marche avec le pas de gymnastique ou avec la course effrénée, enfin toutes choses qu’on ferait pour soi avec attention et plaisir et qu’on fera sûrement avec plus d’attention et de plaisir, sachant qu’on le fait pour la science et pour la patrie. » Cette précaution permettra de constater par exemple, que le vainqueur a maigri de trois kilos et mesure deux centimètres de moins qu’au départ… Le docteur Lévy, médecin principal de la course, explique cette diminution de taille : « Ce fait est connu des conseils de révision, qui savent qu’un conscrit d’une taille à la limite inférieure se soustrait au seruice par une marche de 12 heures qui lui fait perdre de 1 à 2 centimètres. Cette diminution est due au tassement des cartilages intervertébraux qui sont élastiques et compressibles. »

Les prix de l’effort :

L’organisateur tient évidemment à réunir le plus de concurrents possibles et se doit donc de favoriser les engagements. C’est pourquoi tout coureur devant se rendre à Paris pour le départ bénéficiera d’une réduction de 50% sur le billet de chemin de fer. Il en sera de même pour celui qui retournera à Paris après l’arrivée.

ITINERAIRE DU PARIS.BELFORT

De PARIS à CHALONS-SUR-MARNE : 162 Km

par Pantin, Bondy, Vert-Galant, Meaux, La Ferté-sous-Jouarre, Montreuil, Château-Thierry, Dormans, Epernay.

De CHALONS-SUR-MARNE à BAR-LE-DUC : 87 Km

par Sarry, Chépy, Thogny-aux-Boeufs, Vitry-le-François, St Dizier, Chancenay, Baudonvilliers, Trémont-sur-Saulx, Comble-en-Barrois.

De BAR-LE-DUC à EPINAL : 146 km

par Ligny, Gondrecourt, Neufchâteau, Mirecourt.

D’EPINAL à LURE : 64 km

par St Laurent, Dounoux, Xertigny, Plombières, Fougerolles, Luxeuil, Quers.

De LURE à BELFORT : 37 km

par Ronchamp, Champagney, Plancher-Bas, Auxelles-Bas, Valdoie.

Quant aux récompenses, elles seront à la dimension de l’épreuve : 2000 Frs au premier – 1000 Frs au deuxième – 600 Frs au troisième puis 300 Frs jusqu’au vingt deuxième. Les suivants jusqu’au trentième recevront chacun une médaille offerte par différentes sociétés sportives et gymnastique. Une statuette en biscuit de Sèvres, prix du ministère de l’instruction publique, récompensera le meilleur vétéran. Le premier militaire classé se verra décerner un service de fumeur (!) en bronze, argent et or offert par le général Japy, sénateur du Haut-Rhin.

La marche des marcheurs…

« Qu’on se rappelle la sensation admirative que produisit l’arrivée en France du lieutenant russe De Winter, venu à pied de Saint Petersbourg en plein hiver, et l’on se fera une idée du mouvement que va produire dans notre pays l’annonce d’une grande lutte de marcheurs ! « Les organisateurs ont vu juste. Très vite les engagements (accompagnés d’une somme de 5 Frs) affluent de toutes parts. Les prévisions les plus optimistes sont largement dépassées. Ils seront 600, 800 peut-être 1000 ? Parmi les tous premiers engagés, un nommé Schwalm de Giromagny. Sur le parcours c’est la « mobilisation générale ». Les municipalités, les sociétés sportives, la troupe s’organisent pour accueillir et assurer la sécurité des coureurs.

Plusieurs établissements thermaux des Vosges proposent gratuitement douches, bains, frictions et massages pour redonner des forces aux marcheurs. Un musicien très connu, Albert Petit, compose même, pour la circonstance, une marche au titre sans ambages : « Paris-Belfort » (un pas redoublé qui, sur un arrangement de Farigoul, deviendra un classique pour batterie-fanfare).

La barre des 10 jours !

Si les inscriptions vont bon train, les pronostics également. Combien de temps mettront les meilleurs pour parcourir les 496 kilomètres ? 5 jours, 4 jours ? Quoi qu’il en soit, ceux qui couvriront la distance en dix jours et moins, recevront une médaille souvenir. Le départ ayant lieu le 5 juin, les bons, les « gaillards », devront arriver le 15 juin (à 7 h 20 heure du départ réel) au plus tard ! On dresse l’inventaire des derniers exploits connus :

- l’Anglais Deerfoot a couru 18,5 km en 1 heure.

- un Français, Firmin Weiss aurait fait, en 1833, le tour de Paris (soit 33 km) en 2 h 15.

- l’Américain Rowel parcourut un jour 160,9 km en 13 h 26 mn 36 s et 241,7 km en 23 h, celà en février 1882.

- un autre Américain, Littlewood, de New York gagna le 3 décembre 1888 une course de six jours en parcourant 1003 km !

D’autres exploits sont réalisés lors des entraînements pour la course. Le 13 février, un marcheur parisien, Henri Allard, qui s’était rendu célèbre en parcourant Paris-Le Havre et retour en moins de 100 heures, vient à Belfort à pied pour étudier le parcours… 75 h et 55 mn de marche, soit une moyenne de 6,650 km/h (mais en 8 étapes et en se reposant chaque soir…) Le 21 février, il repart pour Paris… Toujours à pied !

En Haute-Saône, un jeune homme quitte son village de Bussières le matin à 8 heures pour se rendre à Vesoul et retour. Cent kilomètres parcourus en 14 heures soit une moyenne horaire de 7 km 140. Pour mieux apprécier la performance, on notera que le jeune, employé dans une papeterie de Geneuille (Doubs) reprend son service à minuit comme si de rien n’était, à peine éprouvé par ce qu’il appelle « une petite promenade ». Mieux, il a effectué son parcours « en bottes » et sans chaussettes !

Cependant, s’ils ne manquent ni de tempérament ni d’audace, les marcheurs amateurs s’inquiètent de la présence de professionnel dans la course. En effet, il existe à l’époque des coureurs professionnels : les coureurs des foires. Ils sont « hommes éclairs » ou « hommes vapeurs » (sans doute les sprinters et les coureurs de fond d’aujourd’hui). Bien entraînés, ayant le sens du spectacle, ils apparaissent comme les grands favoris de l’épreuve, d’autant que le règlement autorise toutes les allures : course, pas de gymnastique, marche etc… Sûr d’eux, les « pros » prétendent faire la quasi-totalité du parcours au pas de course en prenant un minimum de repos. En fait, le premier d’entre-eux ne terminera que treizième !…

Filouterie et antisémitisme

Une telle manifestation ne peut laisser indifférents les profiteurs et les malfaisants de tous ordres. Ainsi un escroc, se disant mandaté par l’organisateur de l’épreuve, entreprend-il de visiter hôtels, cafés et débits divers situés le long du parcours. Il s’enquiert du nombres de chambres, du prix de la nourriture et promet en échange de deux ou trois francs, versés sur le champ, un » transparent’ sur lequel serait gravé : Paris-Belfort ! Pauvres commerçants crédules : de « transparent », il n’y eu jamais… Plus grave hélas, la campagne antisémite menée par la presse conservatrice. Déplorant avec ironie, l’absence sur le parcours d’lsaac Laquedem (autrement dit le Juif Errant, symbole du peuple juif condamné à errer loin de son pays) la Croix de Belfort ajoute : « …il a manqué bien autre chose aux malheureux goym (3) disséminés par les juifs sur les grandes routes et sur la tête ou mieux, les pieds desquels des paris, qui échappaient à la loi, ont été engagés par les amateurs au nez en bec de corbin ! »

Un départ coloré

Le 5 juin 1892, à 6 heures du matin, devant le 61 de la rue Lafayette à Paris, siège du Petit Journal, 850 concurrents classés par sections de 20, attendent le signal du départ.

Il y a là :

- les professionnels (coureurs de fêtes foraines) vêtus de maillots aux couleurs voyantes, tête nue, ceinture ornée de grelots et tenant généralement une cravache ou un fouet à la main.

- les amateurs entraînés, costume sobre, chaussures éprouvées, la tête protégée du soleil par une casquette de flanelle blanche ou par le casque de sureau

des troupes coloniales anglaises. - une dizaine de militaires dont quatre officiers en costume de sportsmen qui ne dénote en rien leur appartenance à l’armée.

- sept sous-officiers de l’Ecole de Joinville, en tenue de gymnastique : veste et pantalon de toile blanche, ceinture de gymnaste et képi.

Ce départ devant l’hôtel du Petit Journal est fictif. Afin de ne pas perturber la circulation dans Paris, les marcheurs doivent rester groupés en section jusqu’à la Porte de Pantin où le vrai départ est donné par Jean sans Terre. A son signal, 200 concurrents partent en courant pour prendre les devants…

Belfort se prépare

Pendant ce temps, à Belfort on peaufine la décoration des rues qui seront traversées par les marcheurs. Deux arcs de triomphes sont érigés, l’un à l’entrée du faubourg des Vosges, l’autre devant le pont de la Savoureuse. Quatre jours de fête sont annoncés à partir du jeudi 9 juin. Des concerts donnés par la Lyre, l’Union Belfortaine, la Fanfare des Usines et la Concordia vont se succéder place d’Armes.

Une retraite aux flambeaux est prévue le samedi 11 et un grand défilé le 12. Mais ne sera-t-il pas déjà un peu tard ? Car les meilleurs vont vite, très vite. A la mairie de Belfort sont affichées, heure par heure, les dépêches signalant le passage des marcheurs aux différents contrôles.

On s’intéresse tout particulièrement à la position de trois membres des « Touristes Belfortains » mais c’est un garçon de course du vicomte de Brisoult à Chantilly qui est en tête. Il s’appelle Ramogé et n’est pas professionnel ! Le 7 juin à 21 h 50 il est à Domrémy, le 8 juin à 7 h 40 il arrive à Mirecourt n’ayant pris que trois heures de repos dans la nuit. Et les Belfortains ? Vallat parvient à Vitry le François (197 km de Paris) le 8 juin à 6 h du matin, mais on est sans nouvelles de ses deux compères des « Touristes ». L’adjudant Caillet du 42ème de ligne devrait arriver dans les quinze premiers et semble être le mieux classés des militaires.

Le 9 juin à 11 h 25…

Beaucoup de concurrents se sont arrêtés avant le centième kilomètre. Ramogé, lui, continue. Le jeudi 1er juin, les premières dépêches du matin signalent son entrée dans Lure à 4 h 32. Son suivant, Gonnet est à 30 minutes. Ils devraient arriver tous deux à Belfort entre 10 et 11 heures. Les « bicyclistes » vont et viennent et annoncent le passage de l’homme de tête à Ronchamp puis à Champagney. A Auxelles-Bas, Ramogé semble ne plus pouvoir avancer. L’homme fait peine à voir, » il ressemble à un condamné à mort » au milieu de l’escorte de cavalerie qui l’accompagne depuis Lure. A la sortie du village on le déshabille, un énergique massage et quelques gouttes de champagne lui redonnent un peu de vigueur. Le voici à Lachapelle-sous-Chaux, à Sermamagny. Le public se masse sur la Place d’Armes à Belfort et s’égrène le long du faubourg des Ancêtres et du faubourg des Vosges. A la sortie de Sermamagny, le maire de Valdoie, Mr Chaudel est allé au devant des marcheurs. Sa fillette offre un bouquet à Ramogé mais celui-ci ne semble plus avoir conscience de ce qui l’entoure. Il est au bord de l’épuisement.

10 heures : « un nuage de poussière s’élève au dessus de Valdoie ! » où deux banderoles sont tendues au dessus de la route, en face de la laiterie ; l’une tricolore, l’autre en calicot blanc porte l’inscription » salut aux marcheurs « . Des cyclistes précèdent le futur vainqueur ; parmi eux, Pierre Giffard l’organisateur de l’épreuve dont le vélo est entièrement garni de fleurs. Au milieu d’une masse grouillante de piétons : Ramogé « le teint très basané, la tête couverte d’une casquette de jockey, les jambes à moitié nues. » Il est suivi par un escadron d’officiers de dragons de Lure auxquels se sont joints ceux du 11ème hussard et de nombreux officiers d’infanterie de Belfort. Il marche comme un automate mais, arrivé rue de la Porte de France, dans un ultime sursaut d’orgueil, il se remet à courir.

A 11 h 25 précises, Ramogé monte les marches de l’Hôtel de Ville sous les acclamations de la foule. Il a marché très exactement 100 heures et 5 minutes ! Aussitôt, le docteur Lévy lui contrôle le pouls et de nombreux photographes l’entourent. Après quelques minutes de récupération et au milieu d’une cohue indescriptible, Ramogé est hissé sur une voiture qui doit le conduire à l’établissement de bains hydrothérapiques de Mme Stiegler, situé faubourg des Ancêtres.

Les suivants…

Le deuxième, Gonnet, un garçon boucher parisien de 22 ans, arrive à 12 h 13. Son état de fraîcheur est remarquable, ce qui sera d’ailleurs le cas pour la plupart des concurrents suivants. Contrairement à Ramogé, ils ne sont pas allés au bout de leurs forces.

A 18 h 06 arrive Pecquet, un cocher de 33 ans. » Il gambade comme s’il venait de se réveiller « . C’est un joyeux drille qui amuse tout le monde et qui a » la descente du gosier facile ! » Il a beaucoup bu le long du parcours et, à peine arrivé, continue à le faire dans les cafés de la Place d’Armes. Il refuse la voiture qui l’attend et se rend aux bains à pied !… Atry, le quatrième à atteindre Belfort (à 20 h 13) est lui aussi un modèle de fraîcheur qui stupéfie les médecins de la course : il n’a pas une seule ampoule aux pieds !

Le 10 juin, très tôt dans la nuit (1 h 30) arrive le plus jeune des concurrents. Il s’agit d’un télégraphiste parisien de 19ans. Quelques minutes plus tard, le premier des militaires engagés franchit la ligne d’arrivée. Escorté depuis Auxelles-Bas par des camarades et de nombreux officiers du régiment, l’adjudant Caillet du 42ème de lignes arrive au pas de gymnastique »… frais, alors que ses camarades et ses supérieurs époumonés, n’en pouvant plus, les dolmans (4) entrouverts sur leurs chemises trempées de sueur ont peine à monter les marches de l’Hôtel de Ville. » Impressionnant de facilité l’adjudant Caillet « aurait pu continuer jusqu’à Marseille » disent ses admirateurs. Le service à liqueur en argent offert par la ville de Lure pour

récompenser le premier franc-comtois, revient à un jeune homme de Besançon arrivé 18ème. A 19 h 10, toujours le 1er juin, le 49ème marcheur en termine. Sa performance n’est peut-être pas extraordinaire mais il est le seul professeur de la compétition. Ainsi, à Valdoie, se voit-il remettre une gerbe de fleurs par les enfants de l’Inspecteur des Ecoles. Bien que très fatigué, le professeur Duval prend le soir même le train rapide pour Paris afin d’assurer le lendemain matin samedi, son cours de mathématiques au collège Rollin.

Le lundi soir 13 juin à 21 h, les trois « Touristes Belfortains » arrivent enfin. Bien que très loin au classement, ces jeunes marcheurs reçoivent un accueil digne des meilleurs. Des dames de Belfort sont allées à Auxelles (en voiture) pour leur offrir des fleurs ! A l’extrémité du faubourg des Vosges, près de l’octroi, ils sont attendus par la Fanfare des Usines, les gymnastes de l’Union et par leurs camarades des Touristes Belfortains. Ils doivent même s’arrêter quelques instants pour entendre deux allocutions. Vallat et les deux frères Zerling sont accompagnés par un personnage illustre : Sylvain Dornon (5) le célèbre boulanger d’Arcachon qui précédemment avait relié Paris à Moscou sur des échasses ! Le soir tombant, il porte sur ses épaules une longue canne (qui lui sert de balancier) où pend à chaque extrémité une lanterne vénitienne allumée. L’arrivée de ces quatre-là est tellement tonitruante qu’on remarque à peine ce marcheur, le fusil à l’épaule qui termine l’épreuve en tenant dans ses bras son chien complètement épuisé. Mardi minuit arrive le doyen des engagés : il a 75 ans ! Mercredi à 7 h 20, le délai imparti de dix jours expire. Ils sont 380 à avoir gravi les marches de I’Hôtel de Ville de Belfort.

Un anonymat attristant

Belfort vient de vivre un événement inoubliable qui pourtant, n’est pas apprécié de tous. Certains grincheux n’hésitent pas à dire que » la fête a mis les cerveaux à l’envers ». Evidemment la tranquillité quotidienne a été quelque peu mise à mal :

- mairie fermée au public

- audiences du tribunal annulées les deux premiers jours à cause du bruit de la rue

- magasins, bureaux, ateliers désertés par ceux qui voulaient voir les héros de près.

Les seuls à ne pas se plaindre sont les hôteliers et les cafetiers… Cependant, il faut bien reconnaître que l’organisation d’une telle manifestation n’est jamais parfaite. Si les premiers sont acclamés, choyés, reçus avec faste, les derniers arrivent dans l’anonymat le plus total. On dit qu’à partir du 16ème déjà, la liesse s’est éteinte. On a vu quelques attardés dûment fêtés pour telle ou telle raison, mais la plupart d’entre eux se retrouvent totalement esseulés dans une ville qu’ils ne connaissent pas. Ils errent dans les couloirs de la mairie ne sachant où aller pour se restaurer ou se rafraîchir. Pire, quelques uns ont même eu l’impression très nette de déranger les contrôleurs d’arrivée, sans doute un peu las eux-aussi.

Tous ont pourtant droit à l’admiration, d’autant qu’ils sont nombreux à avoir encore des réserves. L’un d’eux, artiste-peintre à Reims, victime d’une foulure à un pied, estime avoir perdu deux jours et demi à cause de sa blessure et veut refaire le trajet en sens inverse. Il repart le jeudi 16 juin à 6 h du matin, mais l’histoire ne dit pas s’il a réussi son pari d’effectuer le parcours en moins de cinq jours…

La victoire de l’espadrille

Les conditions matérielles du marcheur durant la compétition sont des plus rudimentaires. La nourriture, peu abondante, est essentiellement constituée de viande, oeufs, thé et beaucoup de café. Prémices au dopage sportif : deux coureurs ont absorbé de la caféine et de la coca ; pris de vomissements, leur expérience fait long feu. De quoi encourager les adeptes du champagne qui semble avoir été le meilleur dopant des concurrents.

Quant aux pieds, inutile de dire combien ils ont été soumis à rude épreuve. On a calculé que Ramogé, qui fait des pas de moins d’un mètre, a posé plus de 700000 fois ses pieds sur le sol en 496 kilomètres. Le brodequin lacé, en cuir, qui équipe la quasi totalité des marcheurs au départ est rapidement abandonné par les premiers (ceux qui adoptent le pas de gymnastique) au profit de l’espadrille à semelle de cuir. Ses utilisateurs, après avoir frictionné à l’alcool puis suiffé leurs pieds sont arrivés sans ampoules (ou presque). Cette chaussure déjà utilisée par nos troupes au Mexique (à l’instar des Espagnols) est à l’essai dans les bataillons alpins. Au cours de Paris-Belfort elle parvient à convaincre les plus sceptiques. Fort de ce succès, le cordonnier de Ramogé fait imprimer, très rapidement, une affiche représentant un homme chaussé de l’espadrille, armé de l’alpenstock qui chemine sur la grand-route, avec ces lignes: « Où court-il ? A Belfort ! » En somme, l’espadrille peut-être considérée elle aussi, comme un vainqueur de l’épreuve…

Et la victoire du nationalisme

L’expérience réussie d’un Paris-Belfort à la marche ne semble pas avoir été reconduite. Peut-être parce que fin 1892, Pierre Giffard quitte le Petit Journal pour créer avec son ami Paul Rousseau, le fameux quotidien sportif tiré sur papier vert : le Vélo !

L’impact publicitaire recherché par l’organisateur a-t-il été conforme aux espérances ? Difficile d’en juger. Quant à l’esprit nationaliste, il apparait lui aussi comme le grand vainqueur de l’épreuve. Laissons à Jean sans Terre le soin de conclure : » Si l’on considère l’ensemble, on voit que la victoire appartient décidément à ceux que les professionnels appelaient un peu dédaigneusement des amateurs. Des amateurs comme ceux-là, nous en voudrions beaucoup et nous croyons que les malveillants qui nous entourent nous en souhaiteraient moins. La course Paris-Belfort vient de prouver que nous étions toujours une race très robuste en dépit de ceux qui nous représentent volontiers comme des dégénérés. Un pays qui renferme une telle quantité d’hommes capables d’un pareil effort est un pays réellement vigoureux. L’épreuve qui vient de se faire n’est point une amusette comme un concours de billard ou de boules. C’est une chose fort sérieuse et le ministre de la guerre l’a parfaitement compris qui a autorisé à y prendre part tous ceux appartenant à l’armée qui l’ont demandé. C’est une constatation utile de nos forces : c’est aussi un entraînement excellent. Les gaillards qui ont franchi les kilomètres qui séparent Belfort de Paris sont des solides, qui préparent à la France une génération de solides ! »

(La suite dans : Paris-Belfort à la marche !, par François SELLIER, page 7)

Le Châtelet Saint-Germain

La colline du Châtelet est située au nord du village de Saint-Germain-Le-Châtelet, à douze kilomètres au nord-est de Belfort et près de la nationale 83. Son altitude est de 539 mètres, alors que le village a une altitude moyenne de 400 mètres.

Quatre vingt douze hectares appartiennent à la commune de Saint-Germain, c’est à dire tout le sommet et le versant sud-est de cette montagne délimités à l’ouest par la forêt de Bourg-sous-Châtelet, au nord par celle d’Anjoutey, à l’est par les forêts de Romagny et Felon et les bois particuliers des Schinquelins (commune de Felon), au sud par le village et le CD 25. Curieusement l’acte d’arrangement de 1561 avec la seigneurie de Roppe ne mentionne pas la superficie échue à la communauté de Saint-Germain. C’est un plan d’arpentage datant des années 1760 qui, le premier, nous donne comme superficie boisée : le Chaitelin 170 arpents 63 perches, ce qui fait environ 88 hectares, et sur le versant sud les Planches du Chaitelin d’une contenance de 9 arpents ou 4 hectares 65.

Actuellement cette colline entièrement boisée est composée d’un peuplement chêne et hêtre. Le hêtre est l’essence la mieux adaptée et donc la plus répandue en altitude. Sur le bas, le chêne est plus abondant mais de qualité médiocre. Au cours des années 1960, 7 hectares ont été repiqués en épicéas sur le versant sud à l’emplacement des champs appelés « sombres » qui n’étaient plus exploités à cause de leur peu de rendement. Cette montagne est composée de grès rouge des Vosges, le sol est siliceux, la terre arable a une faible profondeur. Les champs ne se prêtaient qu’à la culture triennale : seigle, avoine et pommes de terre avec, en plus, toutes les difficultés que cela comportait pour apporter la fumure sur ce site si élevé. Voilà sans doute les raisons de l’abandon de ces champs communaux.

Origine du nom

La période d’occupation romaine est marquée dans notre région par de nombreuses constructions et la création de voies de communications. Toutes les « villes » étaient reliées entre elles par des routes, en général, c’étaient des chemins de terre. Pour surveiller et protéger ces « via », grandes et petites, les Romains avaient construit des tours de guet sur les hauteurs avoisinantes, des châtes ou châtelet, du latin « castellum », on retrouve ces lieux-dits en plusieurs points de France. C’est peut-être l’origine du nom de la colline située au nord du village de Saint-Germain-le-Châtelet. Etant le dernier contrefort vosgien, elle se prêtait bien pour la surveillance de la Trouée. Mais il y a aussi la version de certains historiens qui voient dans cette appellation le fait qu’au Moyen-Age il y aurait eu un château fort au sommet de cette colline. Aux IXe et Xe siècles, bien après les grandes invasions, les comtes ou seigneurs s’établissent en des lieux isolés ou élevés, pour se protéger, ils y construisent des châteaux et les fortifient. A proximité vit une petite population de colons qui cultivent la terre du seigneur. Leurs maisons sont groupées près des points d’eau et forment des hameaux. C’est ainsi que dans notre région s’élevèrent des châteaux et forteresses dont peut-être celui de Saint-Germain. Nous avons peu de renseignements concernant ce château. Dans son livre « Belfort et son Territoire » voici ce qu’écrit Joseph Liblin au siècle dernier :

« Au Xe siècle, il y avait dans cette localité un château fort et une chapelle dans ce château. Cette chapelle était dédiée à Saint Germain. Ce fait est révélé par la notice de la fondation et de la restauration de l’abbaye d’Eschau à laquelle « Capella Sancti Germani in Castro », la chapelle du château, appartenait. »

En 1121 on rencontre un Frédéric de Saint Germain qui est investi d’un fief dépendant de l’abbaye d’Andlau. En 1181 le pape Alexandre III confirme à l’abbesse Gertrude les possessions de son abbaye, et parmi ces possessions se trouvent encore désignée la chapelle du château de Saint Germain. Du château fort, de la chapelle et de la famille de Frédéric, les documents ne nous fournissent plus d’autres renseignements. Le château et sa chapelle ont disparu à une époque que nous ne pouvons déterminer et il ne reste plus qu’un vague souvenir dans le nom de Châtelet donné à la hauteur où la forteresse était assise.

Le territoire de Saint-Germain fut compris en 1125 dans le comté de Ferrette. Comme la forteresse existait encore en 1180, c’est sous la domination des premiers comtes de Ferrette qu’elle fut détruite. Les territoires et le hameau qui existaient furent réunis à la seigneurie de Rougemont.

Tous les territoires n’ont pas été réunis à la seigneurie de Rougemont puisque nous verrons plus loin que le Chasteley appartenait à la seigneurie de Roppe.

Dans ses recherches sur les noms de lieux habités du Territoire de Belforl, F. Pajot écrit dans le Bulletin de la Société Belfortaine d’Emulation (n »23) : « Bourg (Bur – 1576 -, Bour – 1762) est un petit village dont le nom signifie : le village sis au pied ou prés du château dont il aurait dépendu c’est sans doute celui dont il est fait mention à propos de Saint-Germain. Si vraiment il y a eu un seigneur avec château sur cette colline, son fief ne devait pas être très étendu puisque nous savons qu’à la même époque il y avait plusieurs châteaux et seigneuries dans les environs. Ce château, de peu d’importance, édifie en majeure partie avec du bois, a certainement été incendié et détruit par les bandes de pillards ou envahisseurs. Il est vrai que jusqu’à présent aucune ruine ne nous permet de déterminer les structures de cette forteresse.

Texte de l’arrangement fait avec les seigneurs de Roppe en 1651 pouvant servir d’acte de propriété

« Constitué en sa propre personne, honorable homme Adam Blamont de Besoncourt, maire au dit lieu et procureur spécial de très noble et vertueuse dame madame la veuve et des seigneurs ses fils, héritiers de feu très seigneur du dit Roppe, écuyer. Lequel, en cette qualité et nom, a laissé, loué, concédé, amodié perpétuellement et à jamais en la meilleure voye, mode et manière que pure et perpétuelle amodiation et doit tant de droit que de coutume aux bourgeois, manants et habitants du village et communauté de Saint-Germain seigneurie de Rougemont. Les honorables Claude Crave juré, Nicolas Chapuis, Pierre Papon et Jean Tavernier du dit lieu, présents au nom de la dite communauté, successeurs et après venants en icelle, perpétuellement recevant, acceptant, retenant, stipulant et amodiant à toujours, mais suivant la charge que pour ce ils ont prise et reçue des autres habitants du dit Saint-Germain et pour eux mêmes.

Savoir : est une montagne dite vulgairement le Chastelay, étant et considérant tant en bois, fruits de bois, coupement et usage de bois, pasturages et chaimpoyage. Qu’autrement la dite montagne dite le Chastelay, ébornée et limitée toute à l’entour : le bois ou forêt de Bourg d’une part, la montagne des Schinquelins d’autre part. Et est faite et passé ladite présente perpétuelle et irrévocable amodiation pour la rente et cense annuelle et perpétuelle de cinq carris avoine, mesure du dit Roppe, que les dits manants, bourgeois et habitants du dit village et communauté de Saint-Germain seront tenus, obligés de mener, donner, délivrer et mesurer annuellement et perpétuellement en les greniers du château dudit Roppe au profit des Dame veuve et seigneurs héritiers et fils du prénommé Seigneur, Jean Louyde Roppe seigneur dudit lieu, leurs successeurs et ayant cause. Sur chaque jour de fête de Monsieur Saint Martin d’hiver, comme lesdits jurés, ses assistants et consorts, tant en leur nom qu’au nom de tous les autres habitants non présents, et leurs successeurs en ladite communauté, ont ouvertement promis, dit, confesse et pour ce ils s’en obligent par cestes. Et payeront ladite première et entière rente de cinq carris avoine, bonne et nette graine mesure du lieu sur ledit jour de fête Monsieur Saint Martin prochainement venant et à leurs propres frais. Cela annuellement, sans discontinuation, à peine des missions et dépens. Moyennant cette délivrance et payement, iceux habitants et successeurs, jouiront de la dite montagne et émoluments d’icelle à perpétuité, paisiblement et sans contredit d’autres personnes, et seront maintenus et défendus en ladite jouissance par les Dame veuve et seigneurs. En témoignage desquels ont été expédiés deux originaux semblables. Chacune partie en a relevé un et l’autre fut passé au tabellionné de Rougemont le dix septième février mil six cent cinquante un. Présent les honorables hommes, Perrin Gérard, maire audit lieu, Jean Chrétien du Vaux, maître bourgeois, Jean Brunard et Jean Linderme de Felon, témoins. Signé: Finck avec paraphe et scelle. » (1)

Ainsi, chaque année et cela jusqu’à la Révolution, un bourgeois laboureur du village a été livrer la rente d’avoine, environ cinq sacs, à la seigneurie de Roppe. Certains reçus sont signés : comte de Reinach, d’autres sont libellés ainsi : « Je soussigné Georges Raindre, maire de Lachapelle et fermier de Monsieur le baron de Reinach d’Hirtzbach, coseigneur de Monsieur de Roppe pour les rentes, revenus et droits seigneuriaux du village de Sainte Germain ». Voici quelques exemples : en 1752 reçu de Joseph Bobay, deux sacs, en 1755 reçu de Jean Claude Cravat, cinq sacs, en 1756 cinq sacs de Jean Pierre Cornillet, deux sacs en 1760 de Jean Bailly, en 1770 treize boisseaux de Jean Pierre Noblat…

La rente d’avoine

Se référant aux lois de la Révolution qui abolissaient les dettes envers les seigneurs, à partir de 1791 la commune de Saint-Germain a cessé de payer la rente d’avoine du Châtelet. Mais le 13 août 1824 le baron de Klinglin envoie un courrier au maire dont voici le texte. « Le baron de Klinglin, François, Auguste, Eléonore, lieutenant colonel d’infanterie, chevalier de Saint Louis, domicilié à Saint Loup prés de Gray, Haute-Saône, à Monsieur le maire de Saint Germain. En vertu de la tractation faite le 27 février 1651 entre la dame de Roppe, veuve du seigneur Jean Louis de Roppe, et les habitants de la commune de Saint-Germain, ceux-ci sont obligés à un lien de cinq carris d’avoine à la famille de Roppe en rétrocession de la montagne du Châtelet. Messieurs les comtes de Reinach-Foussemagne avaient réclamé près de l’administration le payement de cette rente, mais d’après les titres produits par eux, ils ne peuvent en réclamer la propriété, ni la disputer à la famille de Klinglin.

Car par le mariage de mon aïeul Honoré de Klinglin avec mademoiselle Louise de Roppe, dernier rejeton de cette maison, cette rente est revenue à feu mon père François Louis Joseph de Klinglin d’Essert. Lui, n’ayant d’autres enfants et héritiers légitimes que moi et mon frère tant aimé, baron de Klinglin, dont je suis fondé de pouvoir par procuration, il ne peut s’élever aucune contestation fondée sur l’objet de cette rente.

J’ai donc prié Maître Triponé, notaire, de se charger d’en faire régler les arrérages d’après la loi, ainsi que le rachat, si cela convient aux habitants de Saint Germain. J’invite donc ceux-ci de vous déléguer, Monsieur le maire, pour terminer cette affaire sans frais et, pour cela vous voudrez bien vous rendre chez Maître Triponé dans un délai de huit jours, faute de quoi je me verrai dans l’obligation de faire des assignations judiciaires, ce qui n’est pas dans mes habitudes, ni dans vos intérêts.

Signé : Klinglin ». (2)

Mais le 20 octobre 1824,|e maire est assigné en justice et la commune condamnée à payer, d’une part les arrérages de la rente depuis 1792, d’autre part à en continuer le paiement ou bien d’en effectuer le rachat, plus 102 francs de frais de procès.

Cependant le préfet du Haut-Rhin conteste ce jugement et l’affaire arrive devant le Garde des Sceaux au ministère de la Justice. Le 16 février 1827, du château des Tuileries, le roi Charles X donne une ordonnance dont voici le résumé : « considérant qu’aux termes de l’article 82 de la loi, du 24 août 1793, la dette concernant la rente foncière de la commune de Saint Germain est devenue dette de l’Etat, le paiement ne pouvait en être poursuivi que contre l’Etat. Par conséquent nous ordonnons que le jugement ci-dessus et les actes de procédure soient considérés comme non avenus. Signé : Charles, roi de France et de Navarre. »

Mais monsieur de Klinglin ne désarme pas et il y aura encore plusieurs procès. Finalement, le 10 février 1840, pour en terminer avec cette affaire, le conseil municipal décide de racheter cette rente d’avoine en prenant pour référence la moyenne des dix dernières années soit : 7 francs 20 l’hectolitre.

Contestations diverses

Donc, le Châtelet qui appartenait au seigneur de Roppe est devenu propriété de la commune de Saint-Germain. Cependant cette montagne fût l’objet de litiges et de procès coûteux pendant plusieurs décennies. Je ne relaterai que les plus importants.

Le 29 septembre 1764, les bourgeois, laboureurs, habitants la communauté de Saint-Germain sont assemblés pour délibérer au sujet d’une nouvelle exigence du seigneur de Roppe. Voici le compte-rendu de cette délibération : « Sur la demande de Monsieur le comte de Reinach, de la dîme des pommes de terre dans le canton du Chasteley. Comme cela n’a jamais été d’usage dans ledit canton, pas plus que dans les champs du finage. Il a été convenu d’une même voix et consentement entre tous lesdits habitants, de n’en point donner qu’ils n’y soient par justice condamnés. Etant prêt à soutenir tous frais qui se pourraient faire à cette occasion. Ce qui a été ainsi arrêté au dit Saint-Germain et dont nous sommes soussignés. Ceux qui n’ont point usage des lettres ont fait leur marque ordinaire. » En bas de la page il y a vingt quatre signatures lisibles et seulement deux marques d’illettrés.

Quelques années plus tard, c’est une autre affaire : les jurés, bourgeois, habitants la communauté de Saint-Germain contre les maires, jurés et bourgeois habitants les communautés de Rougemont et Romagny. Le 4 juillet 1776, Georges Bailly et Joseph Bobay se rendent au Conseil souverain d’Alsace pour solliciter le jugement contre les dites communautés au sujet de la glandée. Rougemont a été condamné à payer 24 livres et Romagny 6 livres de restitution et dommages et intérêt. Le Conseil leur a fait défense d’envoyer leur bétail à la pâture grasse dans le ban, de Saint-Germain et notamment dans le Chastelet par l’attendu suivant : « ainsi, la communauté de Saint-Germain en s’abstenant d’envoyer ses bestiaux en pâture sur les bans de ses voisins, peut empêcher que les autres communautés envoyent les leurs sur son propre ban et notamment sur le Châtelet qui lui appartient par l’arrangement anciennement fait avec les seigneurs de Roppe, et aussi sur les forêts appelées Chênois, qui lui sont échus du partage seigneurial en vertu de l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 mai 1775. »

Le 20 octobre 1778, Antoine Tavernier, garde forestier de Saint-Germain, a rapporté que faisant sa tournée dans la forêt du Châtelet, il a surpris le porcher de Rougemont ayant sous sa garde 73 porcs, celui de Leval avec 70 porcs et celui de Romagny avec 24 porcs, lesquels pâturaient la glandée dans ladite forêt. Aussitôt, ce représentant fait son rapport au greffier des seigneuries unies de Masevaux et Rougemont. Il s’en suivra un nouveau procès, long et coûteux.

(La suite dans : Le Châtelet Saint-Germain, par Bernard GROBOILLOT, page 15)

Lorsque le grand froid était attendu

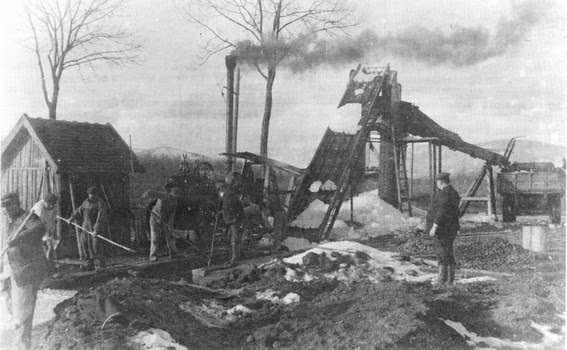

L’exploitation de la glace à l’étang de la brasserie de Lachapelle était une activité ancestrale. Bien qu’elle ne correspondait plus à une contrainte technique, elle s’est poursuivie alors qu’elle était abandonnée dans la plupart des brasseries depuis le début du siècle.

La dernière rentrée de la glace a lieu en 1956, hiver dont chacun a encore en mémoire la rigueur. Les grands froids avaient commencé le 1er février jusqu’en mars, atteignant de -20° à -25°. Les anciens ouvriers, encore actuellement au village, se souviennent avec émotion de cette activité et nous ont confié leurs souvenirs. Nous les avons recueillis avec joie car, à ce jour, peu de publications en ont fait état.

« On faisait » la glace

A chacun sa tâche ! Avant que l’hiver ne s’installe, à l’atelier de menuiserie ou d’outillage on prépare et met en état le matériel nécessaire à l’exploitation : les perches, les haches, les pics à deux dents avec un manche de 2,20 m, les pioches, les pelles étaient ré-emmanchés, la goulotte (1) ou les ponts de bois étaient fabriqués ou réparés. Le pont était un ouvrage de bois que l’on posait sur les camions ; il avait un double usage. Il protégeait le fond et les parois des camions lorsque les blocs de glace tombaient de la drague avec force et poids d’une part et d’autre part, du fait de sa légère inclination, il n’y avait qu’à ouvrir la ridelle arrière du camion et son contenu se déversait dans les godets d’élévation. L’outillage était entreposé, avant la saison, dans le petit cabanon de bois à côté de la drague au bord de l’étang.

Faire la glace, cela dépendait de la température et du volume d’eau accumulé dans l’étang durant l’été. Lorsque la saison avait été sèche, on lâchait l’eau de l’étang « Jeantet » situé légèrement au-dessus, de l’autre côté de la route nationale. L’eau et les poissons étaient lâchés, même le Black-Bass dont on faisait bonne chair. « On n’a jamais vu pas de glace » dit un témoin du passé et si ce n’était pas à Lachapelle on se fournissait ailleurs, à Lauw, à Cernay, au lac de la Seigneurie et quelque soit le jour ou les conditions atmosphériques, on y allait. On se souvient d’avoir été appelé un dimanche d’hiver pour aller à Cernay. « C’était le 17 janvier 1926,je m’en souviens car c’est ce jour là que j’ai accouché – dit l’épouse – et on demandait à mon homme d’y aller. » La prise de la glace dépendait aussi de l’exposition de l’étang. A l’étang de la Brasserie on planta une haie de thuyas du côté est pour éviter que le souffle de la bise n’empêchât la surface de l’eau de prendre. Il est vrai que la Brasserie, comme l’étang, se trouve sur la hauteur en plein couloir de la Trouée de Belfort.

C’est un temps pour la glace. L’ouvrier chargé de surveiller l’épaisseur de la couche de glace apportait un échantillon au patron. Il fallait bien une couche de 20 cm d’épaisseur pour pouvoir en faire valablement l’exploitation. Parfois, la glace était pourrie, lorsqu’elle était couverte de neige ou lorsqu’elle avait subie des transformations successives du fait du gel et du dégel. Lorsque l’on jugeait que la couche n’était pas assez solide (15 à 20 cm) on posait à la surface des planches à plat pour limiter les risques qu’il pouvait y avoir à marcher dessus. ll y avait des années exceptionnelles, en particulier l’année 1888. On avait pu ramasser la glace du 20 décembre 1887 au 10 Mars 1888, la glace atteignait 30 cm. (2)

Le personnel inoccupé à la brasserie du fait de la morte saison « allait à la glace ». Certaines années on embauchait pour la glace. Comme dans toutes les brasseries il y avait un train de culture qui permettait d’élever des chevaux pour les attelages indispensables aux livraisons de bière et à la rentrée de la glace. Avant l’apparition des camions (vers 1910) les paysans du village apportaient leur contribution avec chevaux et attelages ; cette occupation d’hiver était un gagne-pain supplémentaire. Il y avait en moyenne une vingtaine de personnes occupées à la glace ; il y en eut jusqu’à trente cinq. Pas de tenue spéciale, pas même de bottes ou de gants appropriés, chacun fournissait son vêtement et l’on se réchauffait au brûlot allumé avec de vieilles caisses. On n’a pas souvenir de bains forcés dans l’eau glacée. La technique utilisée est présentée par un ancien. « L.D. montait sur l’étang et coupait à la

hache des morceaux grands comme deux fois la chambre, cela formait des radeaux au milieu desquels on perçait un trou pour passer la perche qui permettait de faire avancer le bloc de glace jusqu’au bord pour le chargement dans la drague. Ensuite on détaillait avec des pics pour faire des morceaux d’un mètre à peu près pesant environ 15 kg ». A l’origine ceux-ci étaient chargés à bras sur les voitures à chevaux, puis on utilisa la drague, appareil élévateur mue grâce à une machine à vapeur et par la suite électriquement.

« C’était bien, çà sortait de l’ordinaire » dit P.G. et chacun de se souvenir du vin chaud préparé par la patronne et apporté dans des brocs, le matin et à 16 heures, moments attendus pour faire une petite pause. Cet instant semblait privilégié, les ouvriers se retrouvaient avec les paysans venus accompagnés de leurs charrois. Pour les enfants c’était une curiosité que ces gros blocs de glace que l’on voyait manipuler avec l’envie de les caresser ou d’y porter une langue avide. On profitait aussi pour faire comme les grands et tremper ses lèvres dans le vin chaud réservé aux adultes. Jusqu’aux années vingt, la drague qui recueillait les blocs de glace au bord de l’étang pour les hisser sur les véhicules était mue par une machine à vapeur installée sur place de même que l’élévateur à godets qui permettaient de déverser le contenu des voitures dans les glacières aménagées dans les bâtiments de la brasserie. En 1920 les documents de situation du matériel mentionnent (2) : « un moteur électrique à courant continu servant à l’élévation de la glace -8 HP- estimé à 3000 F … les chaînes à glace servant au remplissage des glacières estimées à 10 000 F ».

C’est le début de la mécanisation. C’est aussi le paysage familier de la façade ouest de la brasserie que l’on aperçoit en arrivant de Belfort avec les deux chaînes à godets correspondant aux deux glacières.

Les glacières

La définition que le Larousse encyclopédique (1950) donne de la glacière précise qu’autrefois c’était une cavité souterraine dont on trouve encore des vestiges dans le Doubs et dans bien des contrées. La conservation de la glace s’est faite ensuite dans des bâtiments construits à cet effet et enterrés de deux à trois mètres seulement sous terre. Les murs étaient en pierre doublés de briques et atteignaient une épaisseur de 0,80 à 1 m. Le remplissage se faisait par la partie supérieure. Après élévation par la chaîne à godets, une goulotte en bois guidait les morceaux de glace et les précipitait dans la partie de la glacière la plus proche. Ensuite, le déversement se faisait dans un wagonnet qui acheminait la glace vers la partie plus éloignée et faisait le va-et-vient, sur le haut de la paroi, à environ 10 m de hauteur. Les ouvriers veillaient à l’acheminement et aidaient au déversement dans une atmosphère froide et humide, au risque de tomber dans le gouffre. Un seul accident grave est survenu dans ces lieux. En 1937 P.R. chuta du haut du mur sur la glace entassée se brisant bras et jambes. Gravement blessé à la tête il décéda dans les jours qui suivirent.

La rentrée de la glace pouvait durer trois semaines, temps nécessaire pour remplir les glacières, quand la température le permettait. Le travail de la goulotte et du wagonnet était complété par les hommes qui descendaient dans la glacière quand il ne restait plus à remplir qu’un espace de deux mètres de haut, afin de répartir la glace et de réduire au maximum les espaces vides, même avec des sacs. Pour la conservation il était indispensable que la glace forme un tout homogène.

Le bruit des chaînes à godets, fonctionnant parfois simultanément, était devenu familier, malgré son intensité donnant un peu de vie dans la nature endormie par le froid. Lors de l’acheminement des blocs de glace il y avait fréquemment des chutes par dessus les godets, mettant en danger les ouvriers occupés au déchargement. Il n’existait aucune protection de sécurité. Au pied des chaînes à godets, on pouvait voir pendant des semaines et parfois jusqu’au printemps, la langue glaciaire, en forme de cône, adossée au mur extérieur, provenant des débris tombés lors du chargement.

A la Brasserie de Lachapelle deux glacières distinctes ont été construites au fil des ans : une petite et une grande. La petite servait à emmagasiner la glace qui était extraite régulièrement dans des futs, élevés grâce à une potence, chargés sur les camions et livrés au cafetiers et dépositaires pour approvisionner les coffres servant au refroidissement des boissons, contribuant ainsi à garantir chez le débitant la température exigée pour la bière pression. Ce système dura jusqu’à ce que la technique permette la fabrication de la glace artificielle qui présente une meilleure garantie d’hygiène. A Lachapelle ce procédé fut mis en place en 1950 et donna lieu à la construction d’un nouveau bâtiment. La glace artificielle permet le rafraîchissement dans les verres, elle était également livrée aux bouchers pour maintenir les chambres froides. Cette glace était vendue, contrairement à la glace naturelle et, elle présentait l’inconvénient d’une moins longue conservation. La grande glacière constituait une grande réserve de froid à moindre frais. En maintenant une température constante de 3 degrés cette glace servait surtout à refroidir la salle de fermentation et les caves de garde. Par ailleurs l’eau de la fonte, récupérée, était utilisée pour le refroidissement du moût (jus très sucré à base de constituants du malt, amidon et protéines) entre la salle de brassage et la salle de fermentation. Ce froid naturel, une fois stocké réduit considérablement l’apport de froid artificiel dans les caves, celui-ci étant utilisé cependant lorsque l’on ne pouvait pas faire la glace à l’étang. Les parois des glacières étaient blanchies à la chaux et le fond présentait tout autour des rigoles aménagées dans le ciment. Ce fond était garni de rondins laissant aussi la possibilité à l’eau de fonte d’être évacuée et récupérée. L’ensemble était nettoyé chaque année avant l’arrivée des grands froids. Le plafond était voûté laissant une légère circulation d’air car le refroidissement obtenu était maintenu par la circulation de l’air à une température et à un degré d’humidité constants.

Autre temps, autres lieux

L’exploitation de la glace en provenance des étangs à été utilisée à bien des fins. Le premier texte qui…

(La suite dans : Lorsque le grand froid était attendu, par Colette HAAS, page 21)

Le syndicat d’initiative de Giromagny

Les syndicats d’initiative sont peu nombreux dans le Territoire de Belfort : il n’en existe que deux seulement, à Belfort et dans notre ville, celui de Delle ayant provisoirement disparu depuis 1986. Des villes plus importantes que la nôtre ne se sont pas dotées d’un tel organisme dont l’absence nous paraîtrait un manque regrettable, tant nous sommes habitués à son activité et à y chercher des renseignements – même ceux qui ne sont pas de son ressort -, surtout depuis l’installation du bureau au chalet du square du paradis des loups.

Les circonstances de la création

La fondation du S.I. est due à la fois à une situation économique dégradée et au dynamisme d’une équipe d’hommes aptes à saisir les opportunités et décidés à ne pas rester passifs devant les événements.

La crise économique américaine frappa notre pays avec un certain retard. Mais dès 1929-1932, les industries textiles qui faisaient vivre une bonne partie de la population furent touchées à leur tour. Les usines des Prés Heyd, du Rioz (la lainière) sur Giromagny, de la Fonderie, des Grands Champs, du Pont, de la Jargogne (usine Briot) sur Lepuix, et d’autres ateliers de moindre importance, réduisirent leur activité ou s’arrêtèrent totalement. Une masse d’hommes et de femmes se trouvèrent sans travail, avec pour seule ressource une maigre allocation chômage.

Devant cette situation, plusieurs amis, issus du monde des affaires ou des professions libérales créèent d’abord une commission extra-municipale, puis mirent sur pied en juillet 1932 une manifestation, style cavalcade, avec quête autorisée sur la voie publique, dont les bénéfices iraient à la caisse de secours des chômeurs.

Et cette fête se réalisa, avec l’appui de la municipalité et la participation de toutes les sociétés. Les divers groupes décorèrent les chars à partir de plateaux agricoles ou de camions de l’époque : l’Amicale, L’U.S.G., football et gymnastique, le ski-club, le moto-club, la Cécilia (Société de violonistes), les pompiers, les chasseurs et bien d’autres encore… Des musiques et fanfares de la commune et des environs s’intercalaient dans le défilé : ainsi la clique du 35è R.l. dont les hommes étaient costumés en pierrots.

Le char de la reine sur lequel trônait une jeune beauté, fille d’un adjudant-chef du 35è R.I., était sinon le plus beau, du moins le plus haut. En tête, le char des enfants, un plateau ceinturé d’une barrière, traîné au pas lent des boeufs de la ferme Haller. Toute une marmaille dans les déguisements les plus divers : je revois mes deux frères, en indiens multicolores, le front et les joues barbouillés de teinture d’iode ! Des quêteurs, munis de longues perches garnies d’un petit sac recevaient les pièces et les billets que les spectateurs donnaient bien volontiers depuis les fenêtres et balcons, à la fois pour remercier les organisateurs et participer à l’oeuvre généreuse. Bref, ce fut une belle fête, la première du S.I. qui n’existait pas encore sous ce nom, mais qui donna à ses animateurs l’idée de fonder une association pour poursuivre leurs activités.

La création du S.I.G.

L’acte fondateur est daté du 1er novembre 1933, passé en l’étude de maître G-X Schoffit, notaire à Giromagny et signé de Fernand Bizet, industriel, qui sera le premier président. L’association qui prend le nom de Syndicat d’lnitiative de Giromagny a pour objet (article deux des statuts) « d’étudier les mesures qui peuvent tendre à augmenter d’une manière générale la prospérité de Giromagny et de son canton et d’en poursuivre la réalisation. Elle s’efforce, notamment, d’organiser la région au point de vue touristique, d’y attirer les étrangers, de leur offrir un séjour agréable et facile, et d’autre part, de mettre en relief , dans l’intérêt du commerce et de l’industrie, toutes les richesses naturelles du pays ». Le siège social est fixé à l’hôtel de ville et le conseil d’administration sera composé de douze membres élus pour trois ans. Parmi les fondateurs, les anciens se souviendront de Fernand Bizet, Anatole Canal, Joseph Frick, Alfred Hartmann, Jules Hennmann, Arsène Plieger, Georges-Xavier Schoffit, Alphonse Verrier, Henri Viron, tous unis par une solide amitié et tous disparus aujourd’hui.

Les activités jusqu’à la guerre

Des fêtes champêtres auront lieu dans le parc de l’hôtel du paradis des loups, aujourd’hui terrain de camping, obligeamment prêté par les restaurateurs qui exploitaient l’hôtel, et dans les locaux désaffectés de l’usine du Brûlé. De multiples jeux, loteries, tirs, manèges, attractions diverses attirèrent la population de Giromagny et des alentours. Les dames hurlaient d’effroi dans l’obscurité d’un dédale où le plancher basculait sous leurs pieds et les enfants lorgnaient avec crainte vers un diable vêtu d’un costume mi-partie noir et rouge, armé d’une fourche et qui gardait l’entrée d’une grotte mystérieuse. Ils pouvaient aussi obtenir leur « permis de conduire » en pilotant de petites voitures, genre « caisses à savon » qui utilisaient les déclivités du terrain. Le soir se déroulait une fête de nuit dont l’attraction principale était la cascade illuminée depuis le canal d’amenée de l’ancienne usine, avec projecteurs de couleurs et lanternes japonaises. Les fêtes étaient rares en dehors de la fête patronale et de la kermesse paroissiale ; les gens n’étaient pas blasés et étaient heureux de se distraire sainement et à peu de frais.

Les organisateurs ne négligèrent pas non plus les aspects touristiques. Le S.I.G. fournit alors les bulletins d’enneigement à la compagnie des chemins de fer de l’Est, à Paris, qui diffuse l’information à toutes les villes de France. A cette époque il était possible de prendre un forfait avec un billet de train Paris-Giromagny. Là, un taxi attendait les skieurs pour les emmener sur les champs de neige du Ballon d’Alsace. Il arriva même que le bataillon du 35è R.I. en garnison dans notre ville, fût mis à contribution pour dégager la route.

Un dépliant précise que la station d’hiver de Giromagny-Ballon d’Alsace se trouve être la station la plus proche de Paris ! Des carnets de timbres-vignettes de différentes vues de Giromagny et des environs furent imprimés. Le S.I. ressuscita la tradition des feux de la Saint Jean, qui étaient à l’époque allumés dans une carrière sur les premières pentes du Mont Jean, avant d’être transférés, en 1949, au lieu-dit Sous la Côte. Il organisa aussi une réception d’accueil au ministre d’état André Tardieu, député de Belfort, avec lâcher de montgolfières et exposition scolaire ; sans doute en remerciement pour l’appui accordé, après deux ans de discussions, dans l’obtention du train de neige cité plus haut.

En 1937, une plaquette est publiée en commun avec le S.I. de Belfort, sur les travaux forestiers réalisés par les chômeurs, dont 60 de Giromagny et environs, chemin Marcel Tassion en particulier, du nom de l’inspecteur des eaux et forêts en résidence à Belfort et initiateur des travaux.

Tout ceci sans négliger un effort de fleurissement, à l’image des villages d’Alsace et de Suisse, mais avec un succès bien limité, l’installation de bancs en béton armé, en ville et aux environs immédiats où la vue sur le paysage le justifiait et un premier balisage de sentiers, avec plaques de métal, par exemple le Ballon d’Alsace par le Querty, dit sentier tricolore, de la couleur des panneaux.

Dans les années qui précèdent la guerre de nombreux dépliants touristiques furent publiés et il est touchant de relire les prix proposés : chambres de 6 à 10 Frs, pension de 22 à 30 Frs, 35 à 40 Frs pour le Paradis des Loups, deux étoiles aux guides Michelin. C’était il y a un demi-siècle, sans plus. Les documents d’époque estiment qu’en 1936, 400 touristes ont séjourné à Giromagny et Lepuix entre le 15 juin et le 15 septembre, La durée moyenne du séjour était de 20 jours et les hôtels faisaient face à la demande, soit environ 8000 journées.

Après la guerre

Le conflit vient interrompre les activités festives, mais la même équipe s’occupa d’organiser une cantine scolaire, qui pendant deux années, dans les locaux du Brûlé, fournit le repas à 250 enfants, avec l’aide du Secours National.

Les dernières fêtes sous la direction de F. Bizet furent en 1948 et 1949 les deux foires expositions industrielles, commerciales,

artisanales et agricoles. Elles étaient étalées sur une semaine, avec une journée de la motoculture et deux journées d’aviculture. Les cultivateurs pouvaient examiner un matériel agricole nouveau, avec démonstration dans un champ, faubourg d’Alsace. Les industriels du textile voulurent montrer ce qu’était le travail dans leurs usines et installèrent plusieurs machines. De même on pouvait assister à la fabrication des chaussettes de la firme Cheviron-Bizet. ll y eut environ 70 exposants de Giromagny, des alentours, de Belfort, des départements voisins et même deux parisiens et un lyonnais. Les anciennes casernes devenues depuis peu propriété communale se prêtaient bien à ces manifestations par la place disponible. Il y avait même un service de car spéciaux depuis Belfort.

La présidence du S.I. fut assurée, à partir de 1950 par Roger Boigeol, par ailleurs président de la Société Belfortaine d’Emulation. En 1971, Jean Bernard Boigeol succéda à son oncle. Depuis quelques années les fêtes de la mi-juillet étaient appelées « Fêtes des Brimbelles ». Le déroulement en restait assez traditionnel : un bal le samedi soir, avec élection de la reine et parfois un crochet-concert, un apéritif concert le dimanche, avec l’après-midi le défilé des sociétés, l’évolution de groupes folkloriques, des jeux de force et d’adresse, un lâcher de ballons…

A partir de la nouvelle présidence la fête pris une autre forme ; le bal du samedi soir se transforme en fête de la bière avec souvent participation d’orchestres bavarois, dont celui de Schwabmünchen, la ville jumelée. Le dimanche les animations se diversifient. Chaque année eut pour ainsi dire son thème,

en privilégiant pendant près de dix ans les métiers d’autrefois, les travaux de la ferme et de la forêt. Qui ne se souvient s’être arrêté devant la dentellière, le sabotier, le charron – le Pe – ou le distillateur qui offrait un petit verre de goutte ?

Des événements exceptionnels s’intercalaient entre les manifestations habituelles. En 1963, le S.I. participa avec la Société Belfortaine d’Emulation à une exposition en mairie sur la région de Belfort au temps des Mazarin. 260 documents, lettres, plans, portraits, livres, sceaux et objets divers furent présentés pendant deux mois.

En 1983, le centenaire de l’ouverture de la gare fut marqué par des festivités importantes dont l’arrivée d’un train à vapeur avec cheminots et passagers en costume d’époque. Près de 10000 visiteurs envahirent alors les rues de notre cité. Le 40è anniversaire du…

(La suite dans : Le Syndicat d’initiative de Giromagny, par Jean DEMENUS, page 25)

Il y a 100 ans !

La construction d’une poste, l’abattage d’un arbre, la précision d’une horloge … Plus que jamais, journaux « blancs » et journaux « rouges » orchestrent la polémique. Il faut dire que cette première moitié de 1892 est marquée par des élections municipales qui se soldent par un véritable raz-de-marée conservateur. Les radicaux sont totalement évincés des mairies de Grosmagny, Auxelles-Bas, Anjoutey, Etueffont-Bas…

Prémice à un printemps tumultueux ? Pour le premier numéro de l’an 1892, le typographe du journal La Frontière oublie de changer d’année. Ainsi donc, le n°1003 est-il daté du 3 janvier 1891 ! …

Etueffont-Haut, encore la poste …

Etueffont-Haut est désormais pourvu d’un bureau de poste (voir Vôge n°8) dont l’emplacement ne semble pas faire l’unanimité. « Situé là pour avantager les habitants de Lamadeleine qui, on le sait, déploient une activité fiévreuse dans leur correspondance » ironise un lecteur de La Croix de Belfort estimant qu’il eut été préférable d’installer la poste au carrefour des routes de Rougemont à Giromagny et d’Etueffont à Belfort. » Il est vrai que le simple ouvrier de fabrique ou des champs peut bien se déranger mais il n’en est pas de même pour certains industriels » riposte un lecteur de La Frontière qui n’apprécie nullement la prose acerbe de son concitoyen : « Sans doute ils ne manient pas aussi souvent la plume que vous, mais aussi ils ne jouent pas le vilain rôle de perroquet moqueur qui ne sait sur quoi et sur qui déverser la bile amassée par la lecture d’un journal rageur… »

Auxelles-Bas – Remettre la pendule à l’heure…

Le curé de la paroisse a, semble-t-il, l’habitude de régler l’horaire des offices sur l’horloge de l’usine Spindler. Mécontent de son mauvais fonctionnement, c’est au cours du prêche dominical du 25 février que notre curé en fait le reproche « coram populo » au directeur de l’usine, M. Léon Lamboley, qui assiste à la messe, Ce dernier ne pouvant se justifier dans de telles circonstances, adresse au prêtre une réponse publique dans les colonnes de La Frontière :