Table des matières

|

Les pipes en terre blanche |

Philippe DATTLER |

2 |

|

Le camp d’internés de Giromagny |

Emile PIERRE |

7 |

|

Les enfants trouvés sous l’ancien Régime |

Philippe DATTLER |

9 |

|

Il y a 100 ans ! |

François SELLIER |

12 |

|

Pointes de flèches et carreaux d’arbalètes du vieux château de Rougemont |

Philippe DATTLER |

15 |

|

Histoires de cloches |

François LIEBELIN |

20 |

|

La catastrophe de Vescemont – 30 août 1912 |

Jean DEMENUS |

24 |

|

La Vierge de la libération de Rougemont-le-Château |

|

27 |

|

Une ferme de montagne |

François LIEBELIN |

28 |

|

MAGAZINE |

|

|

|

Rénovation de l’église de Rougegoutte |

|

30 |

|

Un nouveau propriétaire au canon d’or à Lachapelle sous Rougemont |

|

32 |

|

Des nouvelles du vieux château de Rougemont |

|

33 |

|

Souvenirs des morts de 1870 |

|

34 |

|

Souvenirs |

|

35 |

|

La chapelle de la Transfiguration à Chauveroche |

|

37 |

Les pipes en terre blanche

… mon maître est un grand fumeur.

J’enlace et je berce son âme

Dans le réseau mobile et bleu

Qui monte de ma bouche en feu,

Et je roule un puissant dictame

Qui charme son coeur et guérit

De ses fatigues son esprit.

Baudelaire

L’origine de la pipe est américaine liée, bien sûr, à l’usage du tabac. Qui ne connaît le calumet des indiens ? Les européens découvrent pipe et tabac en abordant l’Amérique. C’est de Cuba que deux compagnons de Christophe Colomb, séduits par le tabac, décident d’en ramener deux ballots en Espagne. Commence alors l’histoire moderne du tabac.

Très vite l’herbe américaine va enfumer le monde ; très vite mais non sans résistance. A leur retour, les deux compagnons de Colomb sont emprisonnés car l’Inquisition considère que fumer est une pratique démoniaque. Au début du XVIIe siècle encore, en Angleterre, le roi Jacques interdit l’usage du tabac, Urbain VIII, pape de 1623 à 1644, excommunie les fumeurs ; rien n’y fait. Les marins, les conquistadores trouvent des vertus médicinales au tabac, ils en consomment malgré les interdits et en chargent les vaisseaux en partance pour l’Europe.

Ses vertus curatives sont vite reconnues. Ainsi en 1561, Jean Nicot, ambassadeur de France au Portugal, en expédie à Catherine de Médicis pour soigner les migraines de la souveraine. L’essor du tabac est limité au XVIe siècle par sa rareté et par son coût élevé. Mais la situation change très vite, les Européens créent des plantations en Amérique et dès le XVIIe siècle la culture du tabac est effective en Europe. Toutefois il faut attendre le XIXe siècle pour que l’usage du tabac s’impose dans toutes classes de la société.

Prisé, chiqué, fumé en cigarette, cigare ou dans une pipe, le tabac est consommé de diverses façons selon les goûts des fumeurs. Une seule nous intéresse ici : la consommation dans la pipe. Les découvreurs de l’Amérique, les marins, les conquistadores, ont été séduits par la pipe qu’ils ont vu utilisée par les indigènes des classes supérieures qui la manient avec distinction. Dès 1520 elle est signalée en Espagne et au Portugal mais c’est à partir de l’Angleterre que son usage va gagner progressivement toute l’Europe. Le roi Henri VIII menace les fumeurs de pipe du fouet, mais après 1565 le navigateur Walter Raleigh la met à la mode. Le tabac est cultivé en Angleterre et les pipiers britanniques fabriquent en grande quantité des pipes destinées à l’usage local mais aussi destinées à l’exportation vers le continent. Juste en face de l’Angleterre la Hollande devient très tôt un pays producteur. A Gouda, notamment, les pipiers sont si nombreux que, dès le début du XVIIe siècle ils s’organisent en corporation. Leurs marques, qu’ils apposent sur les pipes, sont enregistrées pour éviter les contrefaçons.

De Hollande la pipe gagne l’Europe centrale. Pour notre propos, retenons que l’Autriche et l’Allemagne, à Frankenthal particulièrement, sont de gros producteurs dès le début du XVIIe siècle.

Jusqu’au XIXe siècle, l’usage de la pipe est limité aux marges de la société, aux marins, aux soldats… Ces catégories sociales pour marginales qu’elles soient, sont constituées d’individus très mobiles qui favorisent l’expansion de la pipe en Europe et dans le reste du monde.

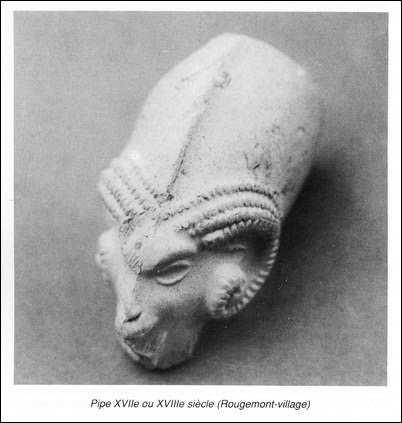

La pipe ? Un tuyau qui permet d’inhaler la fumée du tabac qui se consume dans un fourneau. A la base du fourneau un talon permet, à l’origine, de poser verticalement l’objet ; il sert aussi au fabricant pour l’apposition de sa marque. Divers matériaux sont utilisés pour fabriquer les pipes, le bois notamment, mais très vite c’est la terre blanche qui s’impose. Au XVIIIe siècle apparaissent les fourneaux en porcelaine et l’écume de mer d’origine turque s’impose au XIXe siècle. L’argile était sélectionnée et soigneusement préparée avant d’être moulée. Le pipier prépare deux demi-pipes dans lesquelles, à l’aide des formes, il moule les parties creuses du fourneau et du tuyau. Il raccorde les deux morceaux avant de faire cuire la pipe dans un four. Après cuisson la pipe a un bel aspect blanc, parfois brillant. Si la fabrication est grossière le raccord des deux parties est visible sur toute la longueur de l’objet. Avec le temps les techniques de fabrication s’améliorent, la taille des fourneaux augmente (d’autant que le coût du tabac diminue), le diamètre du tuyau devient plus faible et le raccord est rendu pratiquement invisible. En Alsace la culture du tabac est introduite au début du XVIIe siècle. Par contre il ne semble pas que des pipiers aient exercé leurs activités dans la province sous l’Ancien régime. Les pipes sont donc essentiellement importées d’Allemagne.

Les restes de pipes sont très fréquemment mis au jour. En effet l’objet est très fragile. Souvent le fumeur achète ses pipes à la douzaine. Il peut en « consommer » plusieurs par semaine. La fragilité de cet objet est telle que nombreux sont les fourneaux ou tessons de fourneaux retrouvés sans la moindre trace d’utilisation. Les pipes présentées dans cet article proviennent de Giromagny et de Rougemont le Château. À Giromagny de nombreux tessons ont été retrouvés à l’emplacement de l’ancienne maison de la confrérie des mineurs. Parmi eux plusieurs morceaux de tuyaux comportent des traces de glaçures verte.

Ces pipes peintes et vernies étaient…

(La suite dans : Les pipes en terre blanche par Philippe DATTLER, page 2)

Le camp d’internés de Giromagny

Le curé doyen de Giromagny, Emile Pierre, déporté en 1944, a laissé un témoignage de ses activités durant la 2ème guerre mondiale. Ecrit à la demande d’Américains, le texte se trouve dans le Fonds Hoover de l’Université Standford (U.S.A,), une copie étant conservée aux Archives départementales du Territoire de Belfort sous la cote 18J17.

La Vôge présente un extrait de témoignage consacré au camp d’internés civils qui fut ouvert par les Allemands en 1943 dans les casernes de Giromagny, Extrait choisi par M.A. Vacelet.

Au cours de l’Occupation à Giromagny, en automne 1943, nous avons eu l’arrivée de 1200 prisonniers civils américains et anglais, venant de Pologne. Ils sont restés aux casernes durant neuf mois. Ils ont essayé de creuser un tunnel pour s’évader. Ils ont été vendus, alors que le tunnel n’avait plus à forer que cinquante centimètres pour déboucher hors des murs de la clôture !

Bien nourris pendant leur séjour ici par les Croix-Rouges, ils ont organisé un théâtre, des sports, un cinéma, une cantine ; ils ont pu avoir les offices religieux au camp, et j’ai pu leur fournir le vin des messes, les ornements religieux et les nécessaires liturgiques. Un de leurs quatre aumôniers venait tous les quinze jours, accompagné d’un sous-officier allemand en armes (jamais le même) chercher le pain et le vin d’autel chez moi. Il fallait environ 200 à 300 hosties par quinzaine, et ils les partageaient souvent.

À leur départ, ils auraient voulu donner aux pauvres leur surplus de provisions : graisse, café, vivres divers et vêtements, mais les Allemands ne les ayant pas autorisés à nous faire cette charité, ils y ont mis le feu. Grâce à la complicité du boueux qui enlevait les ordures, ils pouvaient, dans les tinettes, recevoir quelques douceurs : alcool, vin ou autres ! M…, le boueux, me transmettait ainsi de leurs nouvelles.Ils devaient tous m’écrire une fois de retour en Angleterre ou en Amérique, car c’est souvent à la cure que se rendaient leurs épouses ou amis, qui les visitaient – soit pour obtenir du change d’argent français contre de l’argent belge – soit pour leur assurer si possible des nouvelles à l’occasion. Hélas ! Aucun ne m’a écrit ! La plupart d’entre eux étaient des Anglais ou Américains voyageant en Belgique, en Hollande ou en France lors de la débâcle. D’autres étaient installés ou mariés dans ces pays depuis l’autre guerre ; d’autres étaient là pour affaires ou en service de leurs nations respectives.

Le courageux Américain qui avait pris le commandement du forage du tunnel se nommait Sarginson, son épouse Norris. Elle avait un petit garçon et elle avait séjourné un mois ici, obtenant la faveur d’une visite tous les quinze jours. Le tunnel, commencé derrière la soute à charbon, rejoignait les égouts et avait déjà une bonne dizaine de mètres quand la chose fut dénoncée par un faux-frère au service des Boches.

Une évasion de dix-sept Américains a été favorisée par F. C…, monteur électricien qui installait les lignes de force et faisait les réparations dans le camp. ll devait être arrêté en mars 1944 et envoyé à Dachau, d’où il est revenu avec moi. Un diplôme lui a été envoyé d’Amérique en reconnaissance des services rendus, grâce au rapport d’un capitaine américain du nom de William S. Mayeux. Au jour de l’an 1946, un Américain du nom de Bonnel lui a envoyé une lettre du Canada.

Le plus important trafic se faisait par l’intermédiaire du préposé municipal aux ordures, qui parlait d’ailleurs bien l’allemand, C.M… Après avoir repéré les Allemands, il avait découvert un ancien prisonnier allemand en Angleterre qui ne demandait qu’à l’aider. Voici la façon d’opérer :

M…, en rentrant chaque soir les tinettes, mettait au fond du crottin de cheval sur de la paille – soit- disant pour faciliter le décollage des matières – mais dans cette paille il cachait soit du vin, soit une poule tuée ou un lapin, ou de l’alcool. Les Anglais ou Américains chargés de la corvée d’installation des tinettes à leur place, fouillaient les récipients signalés par M… comme intéressants. Les prisonniers faisaient passer des lettres par le même intermédiaire. Ils écrivaient leur correspondance sur un papier quelconque et s’en servaient aux W.C.. M… lavait les ordures et recueillait les correspondances pour l’extérieur, qu’il acheminait. L’Allemand complice faisait sortir M. Sarginson pour les corvées en gare (charbon, lettres, colis des Croix-Rouges etc…). Un jour, grâce aux électriciens, une cabine électrique a servi durant deux ou trois heures à la rencontre de Sarginson avec sa femme, pendant que l’Allemand montait la garde devant la cabine, en tenue de sentinelle !… M. Sarginson avait pu donner une photographie assez grande où il figurait avec un camarade. Grâce à l’électricien C…, cette photo a été truquée, réduite à la dimension voulue avec le seul Sarginson et a servi pour établir une fausse carte d’identité en vue d’une prochaine évasion.

Si l’opération du tunnel a été manquée, c’est aussi, faut-il ajouter, parce que la neige était tombée la veille du jour choisi et qu’il y avait danger à suivre I’itinéraire des fuyards. Des sept évadés, quelques-uns se sont fait reprendre. Ont-ils parlé ? En tout cas, F. C… a été arrêté comme présumé complice de l’évasion.

Le régime imposé à ces prisonniers était très confortable, grâce aux Croix-Rouges, Y.M.C.A., etc. Ils regorgeaient de provisions (conserves, café, sucre, vêtements, tabac, choses utiles, chocolat). Moyennant ces denrées, quelques Allemands achetables rendaient tel ou tel menu service, facilitant les sorties et, dans le parcours de la caserne à la gare, autorisant des communications avec des magasins.

Lorsque les Américains ont dû partir, ils ont brûlé une partie des denrées qu’ils ne pouvaient emporter avec eux et ont, sur la route du départ, jeté à des gamins des provisions, du tabac ou du chocolat, ou du savon en quantité. En outre, un magasin tout entier restait aux casernes avec un Américain, qui resta 70 jours pour les garder. Les Allemands et le chef de camp avaient pour ces prisonniers et les visiteurs autorisés, une grande considération. Ils étaient conduits en promenade souvent, ou sur notre terrain de sport. Les visites autorisées permettaient d’abord aux familles d’approvisionner les détenus, mais moyennant un contrôle sévère des paquets. Les familles pouvaient recevoir des prisonniers des excédents de tabac, de café, de chocolat, etc …, mais, vu l’encombrement de la Poste par les envois multipliés que faisaient de ces denrées les visiteurs du camp, interdiction fut publiée par un nouveau chef de camp de toute sortie de denrées, et une fouille fut faite, à la porte, des visiteurs, et de leurs colis ! Une évasion fit encore restreindre les autorisations. Un jour, entre les caisses de bière livrées par le marchand, M. C…, un prisonnier réussit à s’installer et pris la clef des champs. Cette aventure fit interdire l’entrée au camp à tout véhicule, sauf à la voiture d’évacuation des ordures.

Au départ comme à l’arrivée des prisonniers, la population manifesta sa sympathie, alors qu’à l’arrivée, les S.S. avaient fait croire aux détenus que, dans Giromagny, il y aurait des injures à leur adresse. En voyant quatre prêtres dans le convoi, je me mis dans les rangs avec eux pour porter leurs colis. Le casernier français me fit prévenir que j’aurais à répondre de ce délit devant la justice allemande. Je répondis un peu vivement au camarade chargé de la commission : « Vous direz au casernier B… qu’il disparaîtra avant moi » . Trois jours après, sans que je le sache, il était abattu sur la route de Bas-Evette. Il se traîna péniblement jusqu’à la maison S…, sur le lac du Malsaucy, pour téléphoner aux Allemands de venir lui porter secours ! Quand les Allemands surent qu’il était blessé à mort, ils se désintéressèrent de lui et ce mauvais Français succomba sans le secours de personne.

(La suite dans : Le camp d’internés de Giromagny par Emile PIERRE, page 7)

Les enfants trouvés sous l’ancien régime

« Il n’a jamais suffi de concevoir et de mettre au monde pour peupler la terre d’un homme de plus »

L’abandon des enfants dans les derniers siècles de l’Ancien Régime est un phénomène qui heurte notre sensibilité moderne et nous frappe par son ampleur. Ce n’est pas le manque d’amour pour les enfants qui est cause de l’abandon, mais la misère. Au 18ème siècle, les parents espèrent que les autorités pourront mieux qu’eux élever les enfants. De fait, le nombre des abandons croît en période de cherté des grains. Le rejet des enfants illégitimes est également la cause de leur abandon. Il faut cacher le fruit du péché. Les filles-mères accouchent clandestinement et sont nombreuses à abandonner l’enfant. Aux 17ème et 18ème siècles, les abandons se multiplient. A Paris, les enfants admis à l’hôpital de la Couche, fondé par Saint Vincent de Paul, sont 312 en 1670, 1720 en 1700, 7676 en 1772. Cette progression spectaculaire s’explique par le fait que de petits provinciaux sont abandonnés à Paris, les parents pensant que leurs chances seront plus grandes dans un hospice de la capitale. Espérance peu fondée, car la mortalité des enfants recueillis dans les hôpitaux est effrayante. Un enfant sur dix seulement atteint l’âge de 10 ans.

En milieu rural, le phénomène est plus mal connu. Il y est sans doute moins important car les enfants sont conduits en ville pour être déposés à la porte des hôpitaux ou des églises. L’illégitimité est un phénomène moins répandu qu’en milieu urbain. En effet, à la campagne, la surveillance mutuelle qui s’exerce dans un petit groupe de femmes et d’hommes et le poids de la religion sont des freins aux relations sexuelles hors mariage. L’abandon est aussi plus difficile à connaître en raison de la dispersion et d’une plus grande rareté des sources. Le phénomène n’en existe pas moins.

L’entretien des enfants trouvés est la contrepartie du droit d’épave-des seigneurs hauts-justiciers

En Alsace, comme en Auvergne, Berry, Languedoc, Lyonnais, Gascogne, Orléanais, Champagne ou Lorraine, le seigneur haut-justicier dans le fief duquel un enfant est abandonné, doit assurer sa subsistance. Cette charge lui incombe en contrepartie de ses droits d’épave, de déshérence et de bâtardise.

Dans certaines provinces, les seigneurs parviennent à fuir leurs responsabilités. Cela n’est pas le cas dans les seigneuries alsaciennes de la famille Mazarin, dont la région sous-vosgienne fait partie. Le Conseil Souverain, cour supérieure de justice pour l’Alsace, y veille le cas échéant. La cour rend un arrêt le 20 décembre 1755 mettant deux enfants à la charge de la duchesse Mazarin et la condamnant aux dépens. En 1776, le même Conseil condamne à nouveau la duchesse à verser une pension pour un enfant abandonné. En 1786, Grandidier, qui gère les intérêts mazarins en Alsace voudrait éviter de payer une nourrice, mais il hésite à plaider sans l’accord de l’intendant du duc car il n’est pas certain d’obtenir gain de cause. Il n’est donc pas étonnant que les sources essentielles en la matière soient les comptes des revenus seigneuriaux. Ils fournissent des renseignements limités : une somme précédée d’une mention lapidaire, une brève quittance est annexée au compte. Le sexe des enfants, leur âge, les circonstances de la prise en charge… sont inconnus dans la plupart des cas. En outre, il faut préciser que les premières sommes versées pour l’entretien d’enfants le sont en 1714. Qui se chargeait auparavant de ces enfants ?

Les abandons dans le Rosemont

Dans le Rosemont, nous connaissons (mal) neuf enfants. L’un d’eux n’est pas abandonné, mais orphelin, il a le même sort que les autres. Aucune des circonstances de l’abandon n’est connue. Mais les autres cas recensés dans le sud de l’Alsace permettent d’envisager les choses ainsi : les enfants sont presque toujours exposés le soir et la nuit. lls sont trouvés dans de la paille « emballés de papier », « sans langes que des vieux », dans une vieille bande, dans un vieux panier. Les parents les déposent devant le couvent des capucins à Belfort, à une des portes de la ville ou le long d’un chemin mais dans ce cas, toujours à proximité d’en endroit habité. Les enfants mal vêtus, sont soumis à la rudesse du climat. Toutefois, les endroits choisis pour l’exposition montrent le souci qu’ont les parents de permettre une découverte de l’enfant aussi rapide que possible.

La découverte d’un enfant déclenche une procédure. Dans les villages, le maire est informé. Il se rend sur les lieux de l’exposition avec une matrone pour examiner l’enfant, le fait baptiser, le confie à une personne du lieu et fait prévenir le procureur fiscal. A Belfort cet officier du seigneur est directement informé de la découverte. Il procède à une enquête sur les conditions de l’exposition et de la découverte, notamment en enregistrant des témoignages. Le bailli, saisi par le fiscal, prend une ordonnance pour décider la prise en charge de l’enfant par la seigneurie. Enfin, il faut trouver une solution au problème posé par la garde de l’enfant. Dans la première moitié du XVIIIème siècle, les enfants sont mis en nourrice temporairement, peut-être dans l’espoir de retrouver les parents, mais plus sûrement pour permettre de préparer leur transfert dans un établissement spécialisé : l’hôpital du Saint Esprit à Besançon. Fondé au XIIIème siècle, l’établissement s’est spécialisé peu à peu dans l’assistance aux enfants trouvés. L’envoi à l’hôpital serait une bonne solution pour la seigneurie si elle n’était pas si coûteuse. En effet, l’accueil n’est possible que moyennant une somme d’argent versée au comptant lors de l’admission. La somme exigée en 1719 s’élève à 50 livres, elle passe à 120 livres en 1744 et à 300 livres en 1748. Le Saint Esprit entretient les enfants jusqu’à dix neuf ans, leur apprend un métier et leur donne un viatique de 100 livres à leur sortie de l’établissement. Les religieuses n’apprécient pas que la seigneurie rechigne à se montrer généreuse lors de l’admission des petits belfortains, d’autant que rien n’oblige l’établissement franc-comtois à les accueillir.

Ainsi, en 1715, la seigneurie adresse au Saint Esprit « un bâtard trouvé à Valdoie ». Elle consacre 195 livres 4 sols pour son trousseau et les frais de voiture. La somme est importante si l’on songe qu’à cette époque un ouvrier gagne rarement une livre par jour. L’augmentation des tarifs du Saint Esprit, l’encombrement aussi, expliquent qu’après 1750 des solutions locales sont trouvées. En 1779, Georges Loyon, bourgeois de Giromagny héberge deux enfants Elisabeth et Jean Claude pour 60 livres par an et par enfant. François, maître d’école, également à Giromagny, accueille également des enfants en 1782.

Le foyer d’accueil trouvé, la seigneurie ne se désintéresse pas complètement du sort des petits abandonnés. En 1782, Nicolas et Madeleine placés à Evette sont retirés « étant dans la plus grande misère et tout nus ». Ils sont restés vingt jours chez les Besancenet. Il faut aussi les soigner et payer le médecin. Ventrillon reçoit 5 livres 18 sols pour soigner l’enfant hébergé par François en 1782. Parfois, les soins sont plus coûteux. En 1781, Jean Stoudez, chirurgien à Giromagny, doit « raccommoder » une cuisse cassée. La seigneurie assume ses responsabilités mais toujours avec parcimonie. A la fin du siècle, il devient difficile de trouver des nourrices. En 1785, l’agent du seigneur, Grandidier, demande des instructions à l’intendant général et lui expose ses difficultés : « Je suis dans l’embarras au sujet de l’entretien des enfants trouvés. Il y en a dix. Jusqu’ici j’ai pu les placer pour cinq livres par mois, ce qui est modique, pour la nourriture et l’entretien. Mais maintenant, personne ne veut s’en charger à moins de huit livres par mois et sous conditions qu’ils soient habillés tous les ans. Je dois veiller à leur conservation mais seuls les gens de la dernière classe acceptent de se charger de pareils pensionnaires. Lorsqu’il faut changer de tuteur on les récupère sans linge et sans vêtement. J’y ai suppléé de ma part mais la charge me devient onéreuse. On pourrait facilement les placer à six livres jusqu’à deux ans et à huit livres jusqu’à six ans qu’ils sont à la charge de la seigneurie. A ce prix, on pourrait trouver des gens qui les rendraient avec des vêtements et ainsi on pourrait leur faire apprendre un métier et ainsi on en serait débarrassé bien avant quatorze ans ».

L’abandon et l’exposition des enfants n’a pas été en milieu rural et dans notre région en particulier, un phénomène aussi important que dans les grandes villes. A la campagne et dans les petites villes de province comme Belfort le nombre des abandons semble avoir été limité sans doute parce que les interdits étaient vivaces et les possibilités de les enfreindre limitées. Toutefois, nos faibles chiffres devraient être corrigés pour tenir compte des enfants peut-être abandonnés dans les villes plus importantes (Colmar, Strasbourg ) Pour le reste, l’abandon des enfants dans le Rosemont est assez semblable à ce que nous connaissons pour l’ensemble du royaume à l’époque.

(La suite dans : Les enfants trouvés sous l’ancien Régime par Philippe DATTLER, page 9)

ll y a 100 ans !

Le 20 janvier 1891, un léger tremblement de terre secoue Belfort et sa région. Le 18 août un véritable ouragan provoque des dégâts considérables. Pourtant, le Pays sous Vosgien n’est pas seulement ébranlé physiquement, il l’est bien davantage politiquement …

- En janvier, Emile Keller démissionne du conseil municipal de Rougemont. Le docteur Fréry succède au sénateur Emile Warnod décédé. Etueffont-Bas n’a plus ni maire (décédé) ni premier adjoint (démissionnaire).

- En février, Louis Boigeol maire de Giromagny démissionne pour être réélu le 30 mars.

- En mars, le conseil général du Territoire de Belfort passe d’une majorité de droite à une majorité de gauche grâce à l’élection du maire de Chaux, Monsieur Pourchot, battu en 1889 par Warnod.

- En avril, la commune d’Evette est gérée par une délégation spéciale de personnel de la préfecture suite à la démission du conseil municipal. Appelés aux urnes le dimanche 30 avril, les électeurs boycottent le vote (quatre d’entre eux seulement font le déplacement, le bureau de vote ne peut même pas être constitué ! ).

- Le 16 août, le conseil municipal de Lachapelle sous Chaux est dissout par décret paru au journal officiel. Il n’y a plus de maire depuis mars.

- En août toujours, le général Japy est élu sénateur en remplacement du docteur Fréry décédé : « c’est la réaction qui a triomphé sous une étiquette républicaine ! » déplore le journal La Frontière qui fête son millième numéro en décembre. Eternelle rivalité entre républicains et conservateurs qui conditionne une vie quotidienne sans beaucoup de concessions …

Etueffont-Haut : Ouverture d’un bureau de poste

Par décision du 27 janvier 1891 , le ministère du commerce, de l’industrie et des colonies autorise la création d’une recette simple (de 4ème classe) des Postes à Etueffont-Haut. Cette création est due à la pugnacité du maire monsieur Marsot qui la réclamait depuis plusieurs années. La demande était classée et aurait pu être accordée depuis longtemps si les communes de la circonscription postale ne s’étaient pas disputé le privilège de posséder ce bureau, en refusant de payer les frais de première installation exigés par l’Etat.

La solution fut trouvée au cours de la séance du conseil général d’août 1890. Le docteur Fréry qui avait toujours été favorable au projet, propose de concert avec le conseiller général de Giromagny monsieur Warnod, de prendre les frais d’installation à la charge du Département. La proposition adoptée et les fonds votés, l’installation devenait imminente. Le service se fera au départ ordinaire des courriers de Belfort. La voiture desservira Valdoie, traversera Eloie, Etueffont-Bas et arrivera de bonne heure à Etueffont-Haut. Belle aubaine pour les promeneurs en montagne qui pourront profiter de ce courrier pour aller visiter la vallée de Lamadeleine !

Le 9 mars 1891, la première receveuse est nommée. Il s’agit de mademoiselle Walcher en poste jusqu’alors à Bourogne. Du 18 au 27 mai de la même année, le transport des dépêches de Giromagny à Etueffont-Haut est mis en adjudication et s’établit comme suit :

- Le départ du courrier se fait devant l’Hôtel du Soleil à Giromagny.

- Départ de Giromagny 7h25, arrivée à Etueffont-Haut 8h30 puis 17h30 arrivée 18h30.

- Départ d’Etueffont 5h30 arrivée à Giromagny 6h30 puis, 15h55 arrivée 17h.

- Le prix de I’aller simple est fixé à 1F, l’aller-retour à 1F75.

Le 16 juillet 1891, le bureau de Poste est ouvert au public. Le 2 août, il est inauguré en présence de toutes les personnalités locales.

Rougemont le Château : une croix au cimetière

Depuis quelque temps, une souscription avait été lancée auprès des paroisses pour l’érection d’une croix au cimetière. La cérémonie d’inauguration a lieu le 3 mai 1891 . Pendant l’office des Vêpres, le grand christ de bronze est placé devant le maître autel de l’église. Il est ensuite porté processionnellement au cimetière par douze jeunes gens puis fixé sur la croix de pierre haute de six mètres et enfin béni par le curé François Ménétré.

Des gendarmes

Le 1er octobre 1891 , un poste provisoire de deux gendarmes à pied est installé dans une maison située au carrefour de la rue de Leval.

Grave méprise

Le 18 septembre 1891 , un garde chasse de monsieur Ehrard, industriel à Rougemont, fait sa tournée habituelle dans le domaine de son maître situé sur la limite frontière (en grande partie boisée). Soudain, il perçoit un remuement derrière un fourré, pense qu’il s’agit d’une pièce de gibier et tire. Malheureusement, le gibier était en fait un douanier allemand ayant (par mégarde ?) franchi les limites de son territoire. Le garde chasse mesurant rapidement l’effet de sa méprise et de sa précipitation accourt auprès du blessé et l’aide à gagner le village de Mortzwiller où les premiers soins pourront lui être prodigués. Si le douanier semble tiré d’affaire, il n’en est pas de même pour l’infortuné garde chasse. Il est d’abord longuement interrogé par les autorités allemandes qui rédigent un procès-verbal sur l’état du blessé. Il doit ensuite, s’il veut être libéré, s’engager à indemniser totalement sa victime.

L’histoire nous dira plus tard que le douanier allemand a dû garder le lit six semaines durant. Les dommages, frais de médecin et frais pharmaceutiques ont été évalués à 1.000 francs, que le garde a dû payer ! Monsieur Ehrard a-t-il aidé ?

Des mariages à la pelle

Nous sommes en décembre 1891 et depuis deux mois le curé de Rougemont ne cesse de célébrer des mariages : trois à quatre par semaine ! A Leval, qui compte environ 300 habitants, trois mariages ont eu lieu en un mois et d’autres devraient suivre ! Et le chroniqueur du journal La Frontière de conclure : « Allons ! Courage vieux garçons, mariez-vous et faites des enfants pour défendre la patrie ! ».

Giromagny – Fausses notes

La musique adoucit les moeurs dit-on. A Giromagny, ce n’est pas vraiment le cas. On connaît maintenant la rivalité extrême qui règne entre républicains et conservateurs dans la commune ; cette fois ce sont les musiciens qui sont au centre des débats. En février 1891, la Musique municipale est purement et simplement dissoute. On dit qu’une personne influente dans la cité et au sein même de la société n’aurait pas apprécié que la Marseillaise fut jouée au banquet républicain du 14 juillet dernier…

C’est encore la Marseillaise qui est à l’origine du différend qui oppose cette fois les musiciens du Cercle catholique, le 14 juillet 1891. Ceux-ci, ayant été banqueter chez une riche personnalité d’une commune voisine, étaient quelque peu « éméchés » à leur retour. Arrivés dans Giromagny, quelques éléments perturbateurs entonnent l’hymne républicain et créent un trouble certain au sein de la « troupe » en désordre. Aussitôt des coups partent, instruments et grosse caisse roulent à terre. Le retour de fête se transforme en un énorme pugilat. Le malheureux abbé qui accompagne les musiciens a toutes les peines du monde à calmer les esprits …

Un plat de choix

La commission des douanes françaises, en accord avec le gouvernement, a décidé que la choucroute alsacienne pourrait être vendue en France. Cette commission a en effet fixé un droit d’entrée en territoire français, pour les conserves alimentaires dont fait partie la choucroute ; mesure qui, à moyen terme, amènera en France et notamment dans le Territoire de Belfort, un certain nombre de fabriques venant d’Alsace. Quant aux choux à choucroute, peu cultivés en terre sous-vosgienne, ils pourront également être importés, moyennant une taxe de 40 centimes pour 100 kilos. C’est ainsi qu’après la Toussaint, voit-on arriver à Giromagny, chaque jour de marché, de nombreuses voitures pleines de choux. Spectacle pittoresque que cette animation régnant autour des voitures rangées en bon ordre sur la place du village. Ce n’est qu’après un examen minutieux du produit, que les ménagèrent décident leur achat. Pour faire une bonne choucroute il faut un chou dur, serré, avec des feuilles à nervures fines. Arrive ensuite le coupeur de chou qui sillonne les rues de la localité, son coupe-chou sur le dos. Il connaît bien sa clientèle, fidèle depuis des années. Ainsi, de maison en maison, des milliers de têtes de choux vont-elles passer entre ses mains pour être transformées en fines lanières blanches, qui, après de savantes préparations, constitueront un des plats les plus populaires de la région.

La Chapelle sous Rougemont – Laïcisation de l’école

Le député-maire, monsieur Grisez, est l’objet d’une sévère attaque menée par les catholiques qui l’accusent de laïciser l’école communale. Il s’agit en fait, d’un simple concours de circonstances… Depuis une quinzaine d’années, deux religieuses de Ribeauvillé font la classe à Lachapelle. Or, il y a deux ans, la directrice de l’école des filles, soeur Marie Adeline, gravement malade, doit se retirer à la maison-mère. Monsieur Grisez, en reconnaissance des services rendus par les deux religieuses, demande et obtient de l’état, la nomination d’une soeur remplaçante et ce, malgré l’obligation légale de voir l’enseignement public confié à des enseignants laïques. Mais le 29 avril 1891 , soeur Marie Adeline décède à Ribeauvillé. Son poste devenu vacant doit être désormais occupé par une directrice laïque. La seconde religieuse préfère alors se retirer, provoquant ainsi la laïcisation totale de l’école. Le jeudi 14 mai, enfants et mamans sont réunis devant l’église pour adresser un vibrant adieu aux deux religieuses. En cortège, ils accompagnent leur voiture jusqu’à la sortie du village aux cris de « Vivent nos bonnes soeurs ! Vive la France ! », tout en se promettant de ne pas accueillir les institutrices laïques avec autant de chaleur …

Chaux – Le curé condamné

Un trouble profond secoue habitants et paroissiens de Chaux, au printemps 1891. Les faits remontent à quelques mois, quand le domestique d’un conseiller municipal républicain du village vient apostropher le curé en plein sermon, au cours de la messe dominicale. Il semble que l’homme, d’ordinaire si discret, n’eut certainement jamais songé à faire scandale dans une église, si son maître ne l’y avait poussé. C’est du moins l’avis du curé. Aussi, en guise de réponse, est-ce au maître qu’il s’en prend immédiatement, du haut de sa chaire, en accusant celui-ci d’avoir jadis, jeté un crucifix au feu !…

Outrage et diffamation ! s’exclame l’accusé qui intente un procès au curé, connu pour sa farouche opposition à la République : il n’a par exemple, jamais voulu régler la pendule de son église à l’heure officielle… Après plusieurs semaines de procédure, le tribunal de Belfort condamne finalement l’abbé Clerc à 200 francs d’amende et 50 francs de dommages et intérêts au profit du sieur Bardot.

Sources

- Le Journal de Belfort, 1891

- La Frontière 1891

- Le Ralliement 1891

- La Croix de Belfort 1891

Pointes de flèches et carreaux d’arbalètes du vieux château de Rougemont

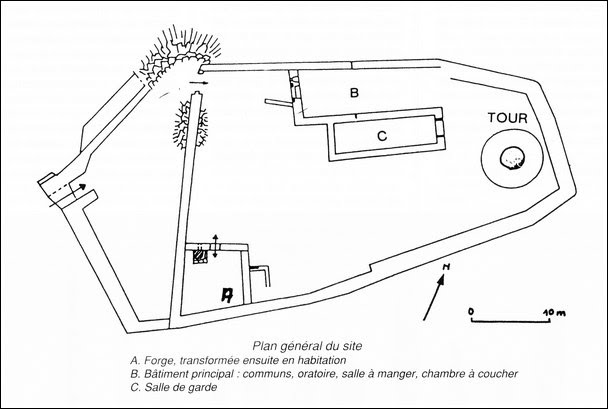

Durant les treize années qu’a duré la fouille systématique du vieux château de Rougemont des objets à destination militaire en nombre considérable ont été mis au jour. Parmi eux nous avons choisi de présenter aux lecteurs de La Vôge les pointes de flèches et les carreaux d’arbalètes.

Ces pièces concernent toute la « période active » du château qui dure de 1200 environ à 1375 mais comprend deux époques. La première correspond à l’état primitif du château, soit de sa construction vers 1200 jusqu’à 1250 environ, la seconde débute avec les modifications de structure apportées à la forteresse vers 1250 et s’achève par sa prise et sa ruine probablement en 1375.

L’arc est une arme très ancienne. Maniée par des mains expertes, elle est redoutable tout particulièrement lors d’une bataille livrée en rase campagne. Citons au cours de la période qui nous intéresse la rôle tactique décisif joué par les archers anglais à la bataille de Crecy en 1346. Au plus fort de l’attaque française une nuée de flèches s’abat sur des arbalétriers gênois au service de Philippe VI et sur les lourds chevaliers français. La rapidité des tirs et la portée des traits assurent la victoire à Edouard III d’Angleterre. A cette occasion l’arbalète montre les limites que lui imposent sa cadence de tir et sa portée plus faible. Par contre lors d’un siège les atouts de l’arc deviennent des inconvénients ; le tir n’est pas assez tendu et manque de puissance.

Les pointes de flèches

Le faible nombre de pointes flèches retrouvées au château n’a rien de surprenant ; 11 pièces soit à peine 1 % du total des pointes de traits ! Leur répartition dans l’état 1 (de 1200 à 1250) ou l’état 2 (de 1250 à la destruction) est peu significative. En effet 4 pointes ont été retrouvées dans les couches anciennes de l’état 1 et 7 dans les couches de l’état 2. Nous pouvons sans risque d’erreur écrire qu’il s’agit avant tout de pointes de flèches destinées à la chasse et non à la guerre. Les dards retrouvés sont d’un type unique. La douille étroite (moins de 10 mm de diamètre) s’emmanchait sur un jonc empenné. La pointe proprement dite, deux fois plus longue que la douille, est très plate, de 2 à 4 mm d’épaisseur selon les modèles ; elle a la forme d’une feuille de saule. Le matériel exhumé est dans un état de conservation médiocre en raison de la faible épaisseur des pointes. Néanmoins 7 pièces sont presque complètes (voir photo, pièce 1). Leur poids varie de 6 à 10g (moyenne 8,7g) pour une longueur totale de 53 à 90 mm (74,3mm).

L’arbalète

Dérivée de l’arc, l’arbalète dans son principe reste simple. Un arc est fixé à l’avant d’un fut de bois : l’arbrier. Celui-ci, sur sa partie supérieure, comporte une gouttière destinée à recevoir le trait : le carreau. A l’arrière, l’arbrier est évidé pour lui permettre de recevoir le mécanisme de détente. Les perfectionnements qui lui seront apportés pour accroître sa portée et sa puissance causeront sa perte. Avec le temps de système de tension et de détente se compliqueront, l’arme deviendra lourde et difficile à manier. Au XVIe siècle, elle est surclassée par les armes à feu et son utilisation se fait de plus en plus rare.

L’arme est connue des Chinois sous la dynastie des Han (2e siècle avant Jésus Christ) et les Romains lui donnent son nom – arcuballista – mais l’utilisent peu. Tombée semble-t-il dans l’oubli, l’arbalète réapparait sur les champs de batailles au Xe siècle (sièges de Senlis en 947 et de Verdun en 985). Très vite son utilisation se répand en Occident. Arme destructrice, elle est aussi considérée comme déloyale, permettant de tirer un adversaire à distance sans risque. Aussi l’Eglise tente, vainement, d’en interdire l’utilisation. Le deuxième concile de Latran en 1139 interdit l’usage de l’arbalète entre chrétiens ; mais les chefs de guerre n’hésitent pas à prendre le risque de l’anathème tant l’efficacité de l’engin leur paraît grande.

L’arbalète est une arme redoutable en raison de son tir tendu, puissant et précis. A 50-60 mètres elle permet de perforer la plupart des cuirasses. Mais c’est surtout dans la guerre de siège qu’elle fait merveille car, une fois tendue, elle permet de guetter longuement un adversaire et de l’ajuster sans effort. De l’arme elle-même les fouilles n’ont permis de mettre au jour qu’une seule pièce : la noix, pièce essentielle qui assure la fiabilité du dispositif de détente. Les noix retrouvées à Rougemont sont au nombre de trois. Elles sont d’un modèle courant, sans doute tournées dans un morceau d’os de cerf.

Typologie des carreaux

Dans les châteaux d’Alsace, objets depuis plusieurs années de fouilles importantes, le matériel mis au jour « ne contient presqu’ aucune trace d’activité guerrière ; les armes y sont très rares et en partie destinées à la chasse ». Cette observation ne peut en aucun cas s’appliquer à Rougemont tant le nombre de carreaux d’arbalète est important : 1031 au total. Cette série, par son grand nombre de pièces et leur variété, est un des aspects les plus originaux du matériel mis au jour sur le site. Par son ampleur tout à fait exceptionnelle, elle représente un témoignage très rare de l’activité guerrière d’un château fort de moyenne montagne. Le matériel retrouvé est dans un état de conservation variable. Compte tenu du nombre des carreaux nous n’avons retenu pour les étudier que les pièces en bon état soit 584 carreaux qui nous semble constituer un échantillon significatif. En ce qui concerne leur forme les carreaux appartiennent à huit types différents que nous pouvons regrouper en quatre familles :

- carreaux à pointes triangulaires, 3 sortes,

- carreaux à pointes en losange, 3 sortes,

- carreaux à pointes coniques,

- carreaux à pointes longues et effilées.

Carreaux à pointes triangulaires (voir photo, pièces 2 à 4)

Les pièces qui composent cette famille se caractérisent par une pointe pyramidale effilée, la base étant nettement marquée par rapport à la douille par un étranglement. Cette famille comprend 43 pièces qui se répartissent en trois catégories.

À la première espèce appartiennent 8 dards (photo, pièce 2) de section carrée, assez léger – 17g en moyenne – pour une longueur moyenne de 73 mm. La pointe est effilée, sa longueur moyenne est de 38,2 m en moyenne, sa base mesurant 8,2 mm (toujours en moyenne). La douille d’un diamètre de 11mm est surtout remarquable par sa finition approximative. Le forgeron utilisant un petit lingot de fer forgeait une pointe avec la partie supérieure du lingot. Puis la partie inférieure du lingot était transformée en une fine lame de fer qui était enroulée sur une forme pour constituer la douille. Les bords dans la plupart des cas sont parfaitement rabattus et bien jointifs avec la pointe. Tel n’est pas le cas ici. Le métal réservé pour la douille était insuffisant, le forgeron étant peut-être malhabile ou pressé.

À la deuxième espèce (photo, pièce 3) appartiennent 26 dards. De section également carrée, ils sont plus lourds – 19,8g – et leur côté est plus large – 9,8g -. Ils se distinguent des précédents essentiellement par la finition de leur douille, les deux bords de la lamelle de fer se chevauchent largement. Le troisième type comprend 8 pièces (photo, pièce 4). En moyenne leur poids est de 23,8g pour une longueur totale de 85 mm. Il s’agit d’un type de transition entre les pièces de section carrée et les pointes en losange très proche du carré et surtout, l’étranglement à la base est moins net.

Au total cette famille avec ses 43 pièces représenle 7 % de l’ensemble étudié. Ces types s’ils sont présents dans l’état 2 du château ont été principalement mis au jour au niveau de l’état 1. Ils seraient donc les plus anciens (XIIIe siècle).

Carreaux à pointes en losange (photo, pièces 5 à 7)

Cette famille avec 521 pièces représente 87 % de l’ensemble étudié. La douille est forgée avec soin, les bords se chevauchent largement, sa paroi est très fine : 0,7mm parfois. La forme rhomboïdale caractérise cette famille de carreaux qui se regroupent en trois catégories. A la première catégorie appartiennent les carreaux à pointe en losange d’une section également en losange mais très plate. Ce type (photo, pièce 5) est représenté par 26 pièces. En moyenne le poids des carreaux est de 18 gr pour une longueur totale de 69,8 mm, la largeur étant approximativement égale au diamètre de la douille – 13,3mm.

Le deuxième type est constitué également par des carreaux à pointes en losange, de section également en losange mais bien plus épaisse que dans le premier cas. (photo, pièce 6). Ces pièces, les plus nombreuses sur le site, sont au nombre de 371 soit 63% de l’échantillon étudié. En moyenne leur poids est de 21,1g pour une longueur de 75,3 mm, le diamètre de la douille étant de 12 mm.

Le troisième type (photo, pièce 7) est lui aussi bien représenté avec 124 pièces soit près de 20 % de l’échantillon. La pointe du carreau est toujours un losange à section losangique. Ce type se caractérise par une douille longue, plus de la moitié de la longueur totale. L’étranglement entre la douille et la pointe est très évasé, constituant une sorte de col à la base de la pointe. En moyenne les carreaux de ce type ont un poids de 18,9g pour une longueur totale de 70,7mm, la longueur de la pointe étant de 30mm et le diamètre de la douille de 11,7 mm. Les deux dernières familles de carreaux comprennent un seul type.

Les dards coniques sont au nombre de 6. Aucun étranglement ne sépare la douille de la pointe (photo, pièce 8). En moyenne leur poids est de 10,4g pour une longueur de 60,4mm. Par leur poids ces pièces sont plus proches de la pointe de flèche que du carreau, néanmoins nous les rangeons parmi ces derniers en raison de leur taille mais surtout du diamètre de leur douille, 12mm, qui suppose un emmanchement sur un jonc de carreau toujours plus large que le jonc de la flèche.

La dernière catégorie de carreaux retrouvés sur le site est constituée de longues pointes effilées (photo, pièce 9). Ces pièces au nombre de 21 comportent une douille circulaire qui se prolonge, sans étranglement, par une pointe effilée de section carrée. L’ensemble peut atteindre 16cm (en moyenne 13,5cm) pour un diamètre de la douille de 14mm. L’utilité de ces pièces apparait mal. La quasi totalité, 19 pointes sur 21, a été retrouvée dans le bâtiment C autour du foyer. Cette dispersion limitée et l’endroit de leur mise au jour permettent d’affirmer que ce matériel appartenait aux occupants du château. S’agissait-il de pointes de flèches incendiaires ? Compte tenu de la taille de la douille et du poids de l’ensemble la réponse semble devoir être négative. D’autant que l’on imagine mal les défenseurs du château allant préparer leurs dards dans un bâtiment couvert avant de se précipiter au rempart pour les décocher sur leurs adversaires. En outre, dans cette hypothèse, quoi incendier ? Ces dards constituent une arme plus intéressante pour l’assiégeant que pour l’assiégé. Au risque de paraître ridicule, ces pièces se trouvant autour d’un foyer dans un bâtiment d’habitation nous pensons qu’il pourrait s’agit tout simplement de pics à viande.

Il est impossible de dater d’une façon précise ces carreaux. Tous les types se retrouvent dans les deux états du château. Tout au plus peut-on écrire que les pièces 2-3-4 sont plus nombreuses dans l’état 1 et doivent donc être les plus anciennes (XIIIe siècle) les carreaux 5-6-7 étant les plus récents (XIVe siècle). Le type 6 constitue le modèle courant.

Les pièces diffèrent notablement de celles mises au jour dans d’autres régions françaises, Normandie ou Provence par exemple, mais se rencontrent fréquemment en Alsace. L’état de conservation du matériel retrouvé est assez bon puisque plus de la moitié des pièces ont pu faire l’objet de mesures. Bien sûr aucun jonc n’a été retrouvé. Toutefois de nombreux carreaux renferment encore dans leur douille des morceaux de bois. Par ailleurs un carreau a été retrouvé inachevé. Sa pointe est carrée, elle présente une belle finition mais la douille est encore pleine (photo, pièce 9). Enfin une énigme : parmi les carreaux des 5-6-7, 23 pièces présentent à la base de la douille une sorte de collerette irrégulière. Le métal est éclaté comme si l’on avait frappé sur la douille la pointe de celui-ci étant appuyée sur une surface dure, or certaines pointes sont intactes. Quelle pouvait être l’utilité d’une collerette qui rendait le carreau inutilisable ?

Répartition des carreaux sur le site

Au Moyen âge le fer est un matériau rare. La mise au jour d’un grand nombre de carreaux dispersés sur l’ensemble du site ne peut en aucun cas s’expliquer par l’insouciance des hommes de la garnison qui, tels des « petits poucets », auraient perdu ces pièces (leurs munitions) sans se soucier de les ramasser. D’autant que ses hommes ne passaient pas leur journée armés de pied en cap. La présence des carreaux est sans doute le témoignage d’une intense activité guerrière, à tout le moins le signe de deux sièges. Le matériel mis au jour se trouve pour l’essentiel dans deux niveaux de l’état 1 et de l’état 2.

Dans l’état 1 les carreaux sont au nombre de 148, la plupart -124- ont été retrouvés à l’intérieur de l’enceinte à moins de 10m du mur du sud. L’importance de ce matériel est peut-être le signe d’une attaque du château. Un assaut à cet endroit est logique car le côté sud est le plus faible de l’ensemble. Le fossé en partie artificiel a une moindre profondeur dans ce secteur et c’est précisément dans l’angle formé par le mur ouest et le mur sud que se trouvait plus de la moitié des carreaux mis au jour. Une couche d’incendie dans le petit bâtiment B vient conforter cette hypothèse.

L’assaut s’il a eu lieu n’a sans doute pas été un succès ; en tout cas il n’a pas été suivi d’une lutte généralisée autour et dans le château car, dans ce cas, la dispersion du matériel eut été plus grande. Cette « escarmouche » avec les destructions qu’elle a entraînées est peut-être à l’origine des remaniements opérés dans la structure de l’édifice, le plus spectaculaire étant la réalisation d’une basse cour ceinte d’une muraille.

Les 818 carreaux mis au jour dans l’état 2 témoignent d’une action militaire d’une toute autre envergure. Le matériel est dispersé sur l’ensemble du site mais de façon inégale ; ainsi plusieurs secteurs apparaissent :

- la basse cour avec 109 carreaux soit 13 % de I’ensemble,

- la muraille sud avec 232 carreaux, soit 28 %,

- les bâtiments C et D avec 164 carreaux soit 20 %,

- la face ouest de la tour avec 150 carreaux soit 18 %.

Le nombre des pièces, leur dispersion et leur concentration dans certains secteurs montrent l’intensité de l’assaut et la généralisation des combats dans le château. La pente longue et abrupte au nord, la tour qui domine le fossé à l’est ont un rôle dissuasif. Les assaillants concentrent leurs efforts à l’ouest et au sud. L’attaque par la basse cour semble avoir tourné court ; c’était peut-être une diversion car les carreaux sont rares à proximité de la porte du château. L’effort des assaillants a porté sur le côté sud, là où furent retrouvés 232 des 818 carreaux. L’enceinte forcée, les occupants se réfugièrent dans les bâtiments C et D vastes et construits en dur et dans la tour. Le grand nombre des pièces retrouvées dans ces bâtiments et au pied de la tour témoignent de ces combats pour le contrôle total de la forteresse.

Normalement après les combats les carreaux auraient dû être récupérés ; ils ne l’ont manifestement pas été, ou très partiellement. Peut-être que les destructions par le feu qui ont accompagné l’assaut ont rendu difficile, sinon impossible cette tâche de récupération par les vainqueurs qui préférèrent abandonner rapidement un site devenu inhospitalier. En outre le château de Rougemont étant éloigné des voies de communication, sa prise devait être considérée comme secondaire par les bandes d’Enguerrand de Coucy même s’il était intéressant pour une troupe en mouvement d’occuper un château qui pouvait éventuellement constituer une menace sur son flanc ou ses arrières ; mais la tâche devait être menée rapidement pour ne pas retarder le gros des troupes évoluant en plaine. Ajoutons que la résistance des assiégés ne fut sans doute pas opiniâtre. Aucune trace d’arme de siège n’a été retrouvée. Certains arbalétriers utilisaient certes des armes lourdes et puissantes mais, compte tenu de la taille des carreaux (seules 8 pièces ont plus de 10cm de longueur) et de la date des combats (1375), seules les arbalètes à main ou à crochet ont été utilisées (les arbalètes à moufle ou à crics sont plus tardives).

Histoires de cloches

Les cloches de la Toussaint

Autrefois le jour de la Toussaint, à l’issue des vêpres, les cloches sonnaient à toute volée et se répondaient d’un clocher à l’autre fort tard dans la nuit, pour, après quelques heures d’interruption, carillonner à nouveau le lendemain.

Souvent manoeuvrées par des mains inexpérimentées, ou rendues malhabiles par des libations répétées, les cloches étaient soumises à rude épreuve. Il serait intéressant de connaître celles qui, au fil des siècles, ont ainsi été brisées ou fêlées (1). L’électrification de sonneries qui s’est généralisée a eu au moins le mérite, tout en faisant disparaître ces coutumes, d’augmenter sensiblement la durée de vie des cloches. En 1761, il y a donc deux cent trente ans de cela, les administrateurs de la seigneurie du Rosemont tentaient, mais vainement, de mettre un terme aux désordres occasionnés par les « sonneurs » de Toussaint.

« À Monsieur Noblat, bailli du comté de Rosemont. Vous remontre le procureur fiscal dudit comté qu’il a été informé par Messieurs les curés du baillage qu’il se commet un abus condamnable dans leurs paroisses à l’occasion de la sonnerie des cloches qui commence dès le jour de la fête de la Toussaint après les vêpres continue jusque fort avant dans la nuit et recommence le jour de la commémoration des morts vers les trois ou quatre heures du matin jusqu’au temps des offices ; en sorte que toute la nuit est un véritable tumulte tant à l’église que sur la rue, que ce sont pour l’ordinaire de jeunes garçons notamment les enfants de famille qui sous l’appât de se divertir ensemble plutôt que par un motif avantageux à la paroisse ne manquent pas de s’assembler dans l’église sous les cloches, et là, sans respect pour le lieu saint, le profanent par leurs badineries et leur fracas, y mangent du fruit, cassent des noisettes y faisant même quelquefois du feu ; leur façon de sonner d’ailleurs ne tend pas moins à rompre et casser les cloches ne sachant pas la véritable manière de sonner. Cette jeunesse ne s’en tient pas là, comme la rétribution attachée à cette sonnerie n’est point pour ces garçons, cela les induits à piller leur famille, vont en outre faire une quête dans toutes les maisons de la paroisse pour se divertir le dimanche suivant dans les cabarets durant la nuit y demeurant quelquefois jusqu’à deux heures du matin, en sortent en criant, hurlant et parcourant les rues, ce qui fait bien connaître que le produit de leur quête odieuse et leur volerie chez leurs parents sont employés en débauches qui occasionnent non seulement un scandale affreux mais un tumulte où des querelles, les disputes même les batailles entre eux ne manquent guère de s’allumer, ce qui trouble pareillement le repos public et mérite une sévère punition. Ce considéré Monsieur il vous plaise faire défense dans toutes les paroisses du comté du Rosemont, notamment celles de Chaux et de Vézelois, de sonner le jour de la Toussaint et le lendemain jour des trépassés que par le consentement exprés et participation de Messieurs les curés qui règleront le temps et la durée de la sonnerie suivant les statuts du diocèse et choisiront pour le faire les personnes convenables à peine de 25 livres d’amende contre chaque contrevenant, appliquable aux fabriques des dites paroisses ce qui sera porté dans les comptes sur la déclaration du sieur curé, et de prison pendant 15 jours en cas d’insolvabilité. Ordonne que le décret qui interviendra sera exécuté par forme de police nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans y préjudicier, et qu’il sera publié aux prônes et au choix des sieurs curés pour que personne n’en ignore ».

Signé Fricot

« Vu la requête et après avoir ouï les déclarations des sieurs curés, Nous faisons défense à toutes personnes dans toute l’étendue des paroisses de notre juridiction de sonner le jour de la Toussaint sans le consentement des sieurs curés qui règleront les temps et les heures et préposeront les sujets convenables pour cet effet ainsi que pour toutes les autres sonneries ordinaires sous peine, contre les contrevenants de 20 livres d’amende et dommage qui pourraient résulter de la sonnerie, par la fracture des cordes et des cloches, ce qui sera exécuté par forme de police et par corps si le cas y échoit en cas d’insolvabilité de la peine édictée, et sera la présente lue et publiée à la sortie des messes paroissiales et affichée pour que personne n’en ignore notamment dans les paroisses de Chaux et Vezelois. Pour rétribution de la sonnerie sera le gage fixé par les fabriques ou communautés à l’audience des comptes en notre présence soit par adjudication au rabais ou autrement ».

Signé Nicolas Noblat,

bailli du Rosemont

Un siècle et demi plus tard les cloches de la Toussaint inspireront Edouard Lhomme (1860-1926),poète local.

Contrat passé à Giromagny avec un fondeur de cloches (3)

Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, les cloches étaient la plupart du temps fabriquées sur place par des fondeurs itinérants. Ils s’installaient près de l’église et fondaient le métal dans un four rudimentaire. Le plus ancien contrat retrouvé remonte seulement au 7 juin 1711. Il détermine les obligations du fondeur lorrain à qui la fabrique de Giromagny avait confié la refonte des deux grosses cloches du beffroi.

« Par devant nous greffier des mines de Giromagny, en présence du révérend père Pascal, gardien et curé de Giromagny, du sieur Melchior Demouge, bailli de Rosemont et prévot des mines et du sieur Claude Kreilzer, receveur de la fabrique, sont comparus lgnace et Joseph Thouvenet et Etienne Perrin et Jean Maubon, tous trois maitres fondeurs de cloches demeurant à Outremescourt proche La Motte en Lorraine, lesquels se sont obligés et promis de fondre les deux grosses cloches du dit Giromagny et mettre la grosse de quatre mille quelques livres ou environ et l’autre du ton convenable à icelle en plein ton l’une et l’autre en leur fournissant par la fabrique les métaux nécessaires pour faire les cloches, avec les autres matériaux : bois, charbon, brique, terre, suif, cire et autres choses nécessaires, et leur payer en outre pour façon des cloches la somme de 165 livres argent d’Alsace, moyennant quoi les dits Thouvenet et consors ont promis et s’obligent de rendre les dites cloches en bon et suffisant état à dire d’expert entre le dernier juillet ou au premier août prochain et ont obligé tout un chacun leurs biens meubles et immeubles quelconque présent et avenir, ainsi que fut fait au lieu de Giromagny ce 7 juin 1711 en présence du sieur Nicolas Gratelot père et du sieur Lamy fils qui ont signé ».

Un travail mal exécuté, doublé peut-on penser du peu de précautions prises par les sonneurs (les claviers comme on les appelait alors) fit qu’en 1730, donc seulement après dix neuf ans de service, les deux cloches se trouvaient déjà brisées ou fêlées. On s’adressa cette fois à Pierre Antoine Seurot de Cornol près de Porrentruy pour refondre sur place la sonnerie toute entière soit trois cloches « bien sonnantes et accordées suivant la gamme de France » (do. mi. sol.) (4).

Baptême de la grosse cloche de Chaux en 1932

La croix de Belfort, journal catholique hebdomadaire, consacre deux articles à cette manifestation peu commune. Le dimanche 31 juillet 1932 :

« Aujourd’hui les habitants de Chaux auront l’occasion, d’ailleurs assez rare, d’assister à un baptême de cloches dans leur vieille église paroissiale. Sur les trois cloches qui peuplent le clocher ancestral, la plus grosse, après quatre vingt huit ans de bons et loyaux services, a dû être admise à la réforme, à la suite d’une traitresse fêlure, qui est venue insidieusement voiler sa voix fraiche et claire. Elle a bien voulu elle-même nous déclarer sa naissance, et voici ce que nous avons lu, gravé sur son flanc d’airain :

– L’an 1844, j’ai été bénite par Mr Auguste Doll, curé de Chaux ; j’ai eu pour parrain Jean Claude Pommier et pour marraine Marie Jeanne Liebelin, épouse de Louis Prévot, maire. J’ai été fondu par les frères Bender de Thann. »

Nous avons voulu remonter plus haut dans l’histoire de la grosse cloche, et voici ce que Mr l’abbé Littot, le très érudit curé de Chaux nous a appris.

« La cloche sortant de la fonderie Bender de Thann, en 1844 pesant 1260 livres et remplaçait au clocher son aînée datant d’après la Révolution et pesant 1194 livres. Avant 1789, la grosse cloche de Chaux prise par la Nation pesant 1784 livres et avait été fondue en 1551 (5) par le fondeur Chaucun. Cette cloche se trouvait non pas dans la tour actuelle du clocher, mais dans un beffroi qui dominait l’avant choeur de l’église et qui ne subsiste plus à l’heure actuelle (6). La cloche qui va être baptisée a un poids de 1260 livres et a été coulée à Robécourt (Vosges) par la fonderie Farnier ».

Le dimanche 7 août 1932 : « Ce fut une bien belle cérémonie que le baptême de la nouvelle cloche, qui s’est déroulé dans notre église le dimanche 31 juillet 1932. A cette occasion une foule considérable de fidèles de Chaux et des paroisses avoisinantes remplissait la nef de notre vieille église parée comme aux plus grands jours… Victorine-Marie, la nouvelle cloche était suspendue sur un haut trépied dont les montants disparaissaient sous une profusion de fleurs et de verdure. Elle était revêtue d’une somptueuse robe rose, frangée de larges et riches dentelles d’argent. Au dessus d’elle quatre festons blancs noirs à la voûte et s’accrochant par leurs extrémités aux quatre coins de l’avant choeur formaient baldaquin. Une cordelière à fil d’or pendait au battant et permettait de sonner. De chaque côté de leur « filleule » le parrain, M. Victor Faivre et la marraine, Mme Marie Louise Belot se tenaient sur un prie Dieu, entourés de petites filles aux belles toilettes claires. Après le chant du Veni creator et des psaumes de la pénitence, la bénédiction rituelle fut donnée à la cloche par M. le chanoine Brun, curé de Faverney. Et pour la première fois Victorine-Marie par la main du prêtre, lance par trois fois sous les voutes sonores de notre église, sa voix fraiche et vibrante. Les prêtres présents, puis le parrain et la marraine, tour à tour la font vibrer de trois coups. La messe solennelle est ensuite chantée par M. l’abbé Bardy, professeur à la faculté catholique de Dijon. La chorale mixte, à la tribune, sous la direction de M. Meyer chante à la perfection quelques morceaux de circonstance. Le sermon fut donné par M. le

Chanoine Roy, supérieur du petit séminaire de Luxeuil. Le thème oratoire s’est déroulé sur cette double pensée : la cloche est la voix de Dieu qui parle aux hommes et elle est la voix des hommes qui parlent à Dieu. L’éminent prédicateur parla ensuite du rôle que joue la cloche dans la vie chrétienne dont elle chante les joies et pleure les tristesses. Comme pour le baptême des nouveaux nés, au baptême des cloches il est distribué des dragées. La distribution a déjà commencé pendant la messe, car, au lieu du pain bénit habituel, le parrain et la marraine passèrent dans les rangs des assistants en faisant des largesses de dragées. Chacun eut son cornet artistiquement décoré de figurines de cloches. Puis, à l’issue de la cérémonie, le parrain et la marraine, à la grande joie des enfants et… des grandes personnes, lancèrent à pleines figures, à profusion, les délicieuses dragées. Avant de quitter l’église, sur l’invitation de Mr. l’abbé Littot, curé de Chaux, tous les fidèles présents furent admis à défiler devant Victorine-Marie et à tirer sur la cordelière d’argent.

Nous avons donné dans un article précédent toutes les caractéristiques de la nouvelle cloche qui a été fondue aux frais de la commune. Voici pour ceux qui n’ont pas pu la déchiffrer, l’inscription gravée sur l’airain, comment Victorine-Marie raconte sa naissance.

– J’ai été bénite par les soins de Mr. l’abbé Joseph Littot, curé de la paroisse. Je m’appelle Victorine-Marie. J’ai eu pour parrain Mr. Victor-Michel Faivre et pour marraine Mme Marie Céline Belot Louis. J’ai été fondue aux frais de la commune de Chaux, en l’an de grâce 1932, sous l’administration de Mr Morcely,

maire. Je chante la gloire de Dieu. Je m’associe à la joie et à la douleur de tous. Dès lundi Victorine-Marie a été hissée au vieux clocher du XIIe siècle (7), où elle harmonisera sa voix claire et fraiche avec celle de ses deux soeurs … ».

Notes

(1) La grosse cloche de Rougegoutte, fondue en 1742, avait survécu à la période révolutionnaire. Elle termina sa carrière le soir de la Toussaint 1882.

(2) Archives départementales du Territoire de Belfort (A.D.T,B.), 10J4.

(3) A.D.T.B.,2E2, greffe de la seigneurie de Roppe.

(4) A.D.T.B.,2E2, greffe de la seigneurie d’Auxelles Bas.

(5) Il existe dans le Fonds notarié, série 2E1, déposé aux A.D.T.B. un acte daté du 24 décembre 1570, où les paroissiens de l’église saint Martin de Chaux, après concertation avec le lieutenant du Rosemont, et le curé messire Jehan Maingny, décident d’édifier (faire refondre) la grosse cloche du beffroi. Ce travail fut donc exécuté l’année suivante 1571.

(6) L’ancienne tour-choeur tut démolie en 1690 pour faire place à la tour actuelle.

(7) Le vieux clocher du XIIe siècle est un mythe, il fut construit en 1691 et terminé trois années plus tard. On a inclus dans la nouvelle tour le portail roman du XIIe siècle récupéré lors de la démolition de l’ancien beffroi surmontant le choeur.

La catastrophe de Vescemont, 30 août 1912

Le mot catastrophe est souvent utilisé pour des faits mineurs, mais lorsqu’il évoque un malheur effroyable et brutal il marque les lieux et des événements. Le nom de Fourvière où périrent au début du siècle plus d’un millier de mineurs lui est ainsi associé dans la mémoire populaire. A l »échelle moindre de nos villages, un incendie ayant causé la mort de plusieurs personnes est désigné par ce même mot. C’est ainsi qu’à Vescemont, quatre vingts ans après l’événement, on parle encore de catastrophe pour rappeler le décès brutal de sept hommes jeunes du village, au matin du 30 août 1912.

L’incendie

À l’origine c’est un banal incendie, comme ils étaient fréquents dans nos campagnes : cheminée disjointe, foyer mal éteint ou imprudences diverses. La maison avait déjà brûlé une trentaine d’années auparavant ; composée d’un corps de logis, surmontée d’un étage avec grange et écurie attenantes, elle avait été rebâtie sur les murs primitifs, en moellons de grès jointoyés avec un mortier pauvre. Les murs n’étaient donc pas très solides, ce qui explique la suite. Située à la sortie de Vescemont, sur le côté droit en direction de Rougegoutte, elle appartenait à Jean Baptiste Piot qui la louait à un nommé Bonnet, marchand forain. Celui-ci l’habitait avec sa femme, ses deux petites filles, sa belle-mère et sa belle-soeur. C’est cette personne qui, en déjeunant avant cinq heures, avant de se rendre à l’usine du Rioz à Giromagny, entendit un crépitement et donna l’alarme. La grangerie fut en quelques minutes convertie en un vaste brasier. Le locataire put sauver son cheval, sa voiture et l’essentiel de son mobilier. Mais des sacs de grains appartenant à Désiré Ruez étaient restés dans la grange. Voulant s’assurer du degré d’avarie de ces denrées un paysan pénétra à l’intérieur, sortit une pelletée de grain et constata qu’il était peu endommagé. « Ton seigle n’a point de mal, Désiré, dit-il, on va aller le chercher ». Pour des paysans il était en effet impensable de laisser perdre ce bien, lequel n’était pas assuré et n’appartenait ni au propriétaire ni au locataire. Il était près de sept heures, l’incendie lui-même était terminé, la pompe des sapeurs de Giromagny était au repos, la paille et le foin achevaient de se consumer.

La catastrophe

C’est alors que neuf hommes pénétrèrent dans la grange. A peine étaient-ils entrés et avaient commencé à déplacer les sacs qu’un sinistre craquement se faisait entendre ; au milieu d’un nuage de poussière, le pignon haut d’environ huit mètres, se brisait Presque au ras du sol, se tordait vers l’intérieur et s’écroulait. Aux cris de terreur des témoins épouvantés, de tous côtés les habitants accoururent. Huit hommes avaient disparu ; seul, le jeune François Travers, âgé de dix neuf ans, fils du cantonnier, qui se trouvait sur la porte, sortait miraculeusement indemne. Dans la poussière et la fumée on vit Georges Piot, conseiller municipal, sortir

blessé aux pieds et malgré ses souffrances se joindre aux autres témoins pour retirer les corps des malheureux ensevelis sous plusieurs mètres cubes de décombres. Piot s’était trouvé exactement à l’endroit où le mur se fendit en deux pour tomber et fut épargné. Deux corps émergent des pierres fumantes . Désiré Ruez et Alfred Colin, qui sont aussitôt retirés. Le premier vivait encore, les pieds brûlés, les os à nu, des membres brisés, des contusions multiples. Le docteur Larsonneur, venu quelques instants après le drame, ordonna son transport à l’hôpital de Giromagny, où le conduisit aussitôt en voiture Monsieur Cheviron. Mais cinq corps étaient encore sous les matériaux, écrasés entre ceux-ci et le brasier couvant des sacs de grains. Les pierres étant brûlantes, c’est avec des crochets que les hommes entreprirent de dégager leurs cadavres, car il n’y avait plus de doute : tous avaient succombé, étouffés et carbonisés. Après trois quarts d’heure d’efforts, les corps étaient extraits et allaient rejoindre sur le gazon les restes mutilés et noircis de leurs compagnons.

Les victimes

Six morts et un blessé si grièvement qu’il mourra peu après : quelle consternation dans le village et aux alentours ! Deux frères, Joseph Colin, vingt-et-un ans et Alfred Colin, dix-neuf ans, celui-ci ayant survécu une demi-heure et ayant pu recevoir une bénédiction de l’abbé Sirugue, vicaire à Rougegoutte, arrivé presque aussitôt. Dominique Ruez, vingt-sept ans, était soutien de famille car ses deux frères étaient au service militaire. Une pauvre septuagénaire a perdu ses deux fils, Joseph Ruez, quarante-et-un ans et Désiré Ruez qui ne survécut que peu à ses horribles blessures. Albert Ruez, trente-huit ans, était le seul marié ; il laisse une veuve et trois petits enfants. Enfin Emile Perrot, vingt-trois ans, fut retrouvé si défiguré que son frère eut du mal à l’identifier.

La désolation du village

Il faut imaginer les éclats de douleurs, les larmes, les lamentations des familles venant reconnaître ceux des leurs qui gisaient dans le pré. On s’efforçait d’éloigner femmes et enfants pour leur épargner le terrible spectacle des corps noircis, carbonisés, méconnaissables. Une fillette de cinq ans et demi était venue avec sa mère, après l’incendie. Elle assista à l’effondrement du mur. Elle a encore, m’a-t-elle dit, dans les yeux des scènes pénibles. Sa mère l’entraîna à la maison, mais pendant des années, elle entendit le récit de ces événements. Les vieillards d’aujourd’hui répètent l’hypothèse émise à l’époque. Le mur, de mauvaise qualité, comme nous l’avons dit, avait été chauffé par le brasier, ébranlé par la chute partielle du poutrage et il était soutenu à sa partie inférieure par les sacs de grains. Quelques-uns de ceux-ci déplacés, il n’en aurait pas fallu plus pour que le pignon se fende et s’écroule. Monsieur Vauthrin, juge de paix et les gendarmes autorisèrent la levée des corps dont les visages avaient été recouverts de linges blancs. L’un après l’autre, les cadavres furent chargés sur des matelas et transportés sur des charrettes à leur domicile. Les voisins et amis vinrent aider à ensevelir les corps, toutes les familles s’entraidant, c’était une lugubre animation dans le village. L’abbé Desprez, curé de la paroisse de Rougegoutte, dont dépend une partie de Vescemont, s’empressa d’aller porter les consolations de la religion aux familles de ceux qu’il avait, pour la plupart baptisés. Et ce jour et le lendemain, tous allaient d’une maison à l’autre « jeter de l’eau bénite », comme on le dit, c’est-à-dire prier devant les morts et témoigner de leur compassion à leurs familles.

Les obsèques

Elles furent célébrées le dimanche 1er septembre sous la pluie – les photos d’époque montrent souvent des parapluies – et malgré ce temps détestable, une foule consternée et émue de 2000 personnes vint de la paroisse et de tous les villages aux alentours. Les abords de l’église sont noirs de monde lorsque les corps arrivent les uns après les autres. L’office des morts est célébré dans le recueillement et l’offrande dura une heure. Avant l’absoute, le vicaire général Trépy, représentant l’archevêque de Besançon monta en chaire et s’efforça de réconforter par des paroles de foi et d’espérance cette population chrétienne. Ensuite les cercueils portés à bras sortent de l’église et descendent lentement jusqu’à la route où ils sont chargés sur un même char funèbre.

Le cortège est ouvert par un piquet de sapeurs-pompiers de Giromagny ; puis viennent les sept croix, des fleurs et des couronnes. Le clergé est conduit par le vicaire général Trépy que suivent le curé-doyen Petey de Giromagny, l’abbé Desprez, curé de Rougegoutte, l’abbé Sirugue son vicaire et les prêtres du doyenné. Les conseils municipaux de Rougegoutte et Vescemont précèdent immédiatement le char funèbre. Dans la foule on remarque M. Pourchot conseiller général de Delle, Baixés, conseiller de préfecture, représentant l’administrateur (le préfet), Messieurs Marcotte, Keller, Louis Viellard, Emile Lardier, G.X. Schoffit, Arsène Zeller une délégation de la compagnie du 152è R.I. du fort de Giromagny. Sur tout le parcours et aux abords du cimetière, de nombreuses personnes regardent défiler le cortège. Au cimetière, les cercueils sont alignés au pied de la Croix de Mission. Après les dernières prières, prennent nécessairement la parole Messieurs Cheviron, maire de Vescemont, Jeannenot, maire de Rougegoutte et Pourchot, conseiller général. Les uns et les autres apportent leur hommage aux victimes et leurs condoléances à leurs proches.

Puis les cercueils prennent chacun leur place dans la tombe familiale et la foule défile pour une dernière bénédiction. La pluie cessera à ce moment, pour le retour de tous dans leur foyer, émus et bouleversés par ce malheur qui les rendait tous solidaires.

La Vierge de la Libération de Rougemont-le-Château

Il est un édifice que les Rougemontois connaissent sur le bout des yeux parce qu’il fait partie depuis bien longtemps de leur paysage, de leur environnement proche : le monument de la Vierge.

Un voeu exaucé

Pendant la seconde guerre mondiale, le Père Chiron, curé de Rougemont, fait voeu d’édifier sur la commune, un monument à la Vierge Marie, si le village est épargné par la destruction. Le 25 novembre 1944, jour de la Sainte Catherine, Rougemont étant libéré sans dommages, le voeu du curé Chiron allait pouvoir prendre forme…

Dès 1946, une collecte auprès des paroissiens des trois communes de Leval, Rougemont et Romagny allait permettre l’achat d’un terrain appartenant à la commune de Rougemont et la commande d’une statue de la Vierge à la fonderie d’art du Val d’Osne (Haute-Marne).

Des bâtisseurs bénévoles

La réalisation des plans du socle qui supportera la statue est confiée à Eugène Schmitt entrepreneur en maçonnerie. Quant à la fabrication des chèvres de levage (l’une destinée à décharger la statue, l’autre à l’ériger sur son socle) et au montage de l’échaffaudage, ils sont confiés au charpentier local, Marcel Claer. Jules et François Walter sont chargés pour leur part de l’acheminement des pièces de bois nécessaires à ces fabrications. Pièces de bois venues tout droit des sapins du Sudel et tractées par deux chars à boeufs. La pente est rude dans la rue de la Bavière qui conduit au site d’édification de la statue, aussi faut-il hisser l’une après l’autre en attelant les deux paires de boeufs. Henri et Eugène Schmitt taillent les pierres destinées au socle de la statue à la carrière de la Coiche à Rougemont, pierres qu’ils transportent dans leur camionnette Renault ZJC, dont l’image a dû marquer plus d’un aîné. Ce transport ne se fait pas sans problème, témoin cette scène : dans la rue de la Bavière les pierres glissent à l’arrière de la camionnette, faisant décoller les roues avant de la route…

Malgré beaucoup d’autres péripéties et le petit nombre de participants, le socle prend forme, pour atteindre une hauteur totale de 4,6 mètres. Noyé dans la masse une boîte métallique renferme un document daté et remerciant les « bâtisseurs ».

Mise en place de la statue

Pendant ce temps il faut acheminer la statue depuis le Val d’Osne. Pour ce faire un camion à gazogène piloté par André Hugard est mis à la disposition de la paroisse par la Société des Transports Cardot-Hugard. Un lit de fagots est aménagé dans la benne du camion afin d »éviter le glissement de la statue et les chocs éventuels. Elle est déchargée une première fois au Cercle Catholique, où elle sert de cachette aux enfants (puisqu’elle est creuse). Elle attendra à cet endroit que l’ouvrage de base soit terminé.

Ceci fait, il reste encore un gros problème à résoudre : son transport jusqu’à son socle. Cette statue pèse en effet plus de trois tonnes pour une hauteur de trois mètres. Le Dodge de l’entreprise René Bailly est nécessaire. Une nouvelle fois la pente de la rue de la Bavière est la cause de bien des soucis : le camion glisse sur le côté de la rue, la charge se déporte provoquant la cassure de la tête du serpent qui se trouve sous le pied de la Vierge ; cassure que l’on aura toutes les peines du monde à réparer. La pose de la statue sur son socle, ultime opération réalisée (la « chèvre » ayant tenu bon ! ), la Vierge veille désormais sur le village…

Le 7 juin 1947, jour de la confirmation à Rougemont, l’édifice est consacré par monseigneur Dubourg, archevêque à Besançon, en présence du curé Chiron et de l’abbé Pertusier son vicaire

Un lieu encore très fréquenté

Depuis la Vierge a traversé beaucoup d’intempéries. Messieurs Girod et Weldé ont contribué à la rajeunir en la repeignant il y a une quinzaine d’années. Ses abords aujourd’hui parfaitement dégagés (ce qui ne fut pas le cas) accueille tantôt les promeneurs, tantôt les paroissiens pour la messe du 15 août, quand le temps le permet et chaque année les premiers communiants pour une bénédiction le jour de leur profession de foi.

N.D.L.R. : cet article est extrait du « Petit Journal » de Rougemont N°30, juillet 1978.

Édité par le Foyer Rural.

Une ferme de montagne

Les inventaires après décès, les contrats de mariage, les ventes de tous ordres etc ,.. dressés par les tabellions puis leur successeurs les notaires, sont des sources précieuses en renseignements quant à la superficie des terres mises en culture dans la zone sous-vosgienne, quant aux types d’habitations rencontrées.

Un dépouillement systématique de ces archives nous a permis par exemple d’évaluer à 20ha la superficie en prairies, possédée par le plus gros paysan de Grosmagny en l’année 1800, à 3,4ha, celle cultivée par ce même agriculteur. Parallèlement en zone montagneuse, une foule de petits exploitants vivent plutôt mal que bien avec seulement 1 à 2ha de terre cultivable. Ils fourniront quelques années plus tard une main d’oeuvre toute disponible à louer ses bras à l’industrie textile naissante. Rares, très rares même, sont les descriptions précises de l’habitat campagnard. Ainsi, il nous a paru intéressant de transcrire les parties maîtresses d’un document intitulé : « ADJUDICATION de BAIL à ferme » : 9 Frimaire AN 9 (30 novembre 1800). Il s’agit de l’amodiation pour six années d’une fermette située « Rier le Puix », à proximité de l’hôtel actuel du Saut de la Truite, mais quelques centaines de mètres plus bas et à gauche en montant la route du Ballon d’Alsace.