Édito

ERRANCE…

Il y a 80 ans, la débâcle.

Des millions de gens, Belges, Français du Nord et de l’Est, fuient l’avancée allemande.

Ils vont chercher asile chez les Français du Centre et du Sud. Ils sont d’abord des exilés, puis ils deviennent des réfugiés. Certes, ils ont des papiers et un statut, mais parfois, pour ne pas dire souvent, ils sont devenus de simples étrangers. Ils sont mal acceptés. Ils dérangent. Parce qu’ils n’ont pas le même accent, les mêmes habitudes. Parce qu’il faut leur faire une petite place, partager. Il y a 80 ans, c’était déjà très compliqué d’être un réfugié en France !…

François Sellier.

Table des matières

| Édito | François Sellier | 1 |

| Il y a 100 ans ! – Revue de Presse | Martine Demouge | 2 |

| Il y a 100 ans – Le déboisement du ballon d’Alsace | Martine Demouge | 13 |

| Conscription et service armé | Jacques Marsot | 21 |

| Juin 1940 – Sombres souvenirs – Fuites de Rougemont | François Sellier | 23 |

| Juin 1940 à Giromagny | Selon Juliette Mange | 30 |

| Une « paix morose » l’après-guerre 1918-1924 | Bernard Cuquemelle | 38 |

| Les aventures minéralogiques d’Antoine-Grimoald Monnet | Roland Guillaume | 43 |

| « Mon beau Giro » de Georges Weber : une chanson au profit de la caisse des chômeurs de Giromagny | Marie-Noëlle Marline | 56 |

| François Choffin de Petite Fontaine, un soldat dans la tourmente du Second Empire | Bernard Perrez | 61 |

| Les bannières et les drapeaux des sociétés musicales dans le Territoire de Belfort | Claude Parietti | 79 |

| Ouf ! Le projet de barrage à Riervescemont est tombé à l’eau | Marthe Peltier | 86 |

| Histoires de machines… « transformées » | Patrick Lacour | 93 |

| Camille Adrien Plubeau, un Quichelot, as de l’armée de l’air, 1939-1940 | Claudine Démeusy et Bernard Perrez |

96 |

| Le dessous des cartes | François Sellier | 104 |

| La maison du tabellion à Saint-Germain-le-Châtelet | Colette Torra-Cuenat et Jean-Claude Cuenat |

106 |

| Le BM5, une unité mal connue de la libération du Pays sous-vosgien | Stéphane Muret | 111 |

| La petite histoire en patois | Marthe Peltier et François Bernardin |

119 |

| MAGAZINE | ||

| Vie de l’association | Marie-Noëlle Marline | 123 |

| La surprenante découverte de Ralph Delaporte | Marie-Noëlle Marline | 125 |

| Les cicatrices du terrain : les ouvrages hydrauliques | Roland Guillaume | 126 |

| Rameus-cugnüs-gougloufes et poutrevêques | Michel Dürr | 128 |

| « Le Bûcheron » d’Armand Bloch | François Sellier | 130 |

| La Vôge a lu | François Sellier | 131 |

Il y a 100 ans ! – Revue de Presse

L’année 1920 en bref

Le 17 janvier 1920, succédant à Raymond Poincaré, Paul Deschanel est élu président de la République. Mais, souffrant de graves troubles mentaux, il sera contraint de démissionner le 20 septembre de la même année. Il sera remplacé par Alexandre Millerand, alors président du Conseil.

En février-mars, l’État émet un nouvel emprunt national destiné à la reconstruction et au paiement des dettes de la France.

Le printemps est marqué par de nombreuses grèves à travers le pays (mineurs, cheminots, métallurgie…). À Belfort, lors de la grève des métallurgistes du mois d’avril, on déplorera un mort et plusieurs blessés.

En août, après une interruption due à la guerre, les Jeux Olympiques se déroulent à Anvers en Belgique. À cette occasion, deux symboles olympiques font leur apparition : le drapeau aux anneaux entrelacés imaginé par le baron Pierre de Coubertin et le serment olympique. Au cours de ces Jeux, la France remporte neuf médailles d’or dont celle des poids plumes par le boxeur belfortain Paul Fritsch 1 qui sera accueilli en héros par ses compatriotes.

La République rend pour la première fois hommage au Soldat inconnu. Les restes d’un soldat français tombé à Verdun, non identifié, sont transportés par train à Paris. Le 11 novembre, le cercueil du défunt fait une entrée solennelle sous l’Arc de Triomphe.

N.D.R. : S’agissant d’articles de presse, l’orthographe des noms propres, la ponctuation et la syntaxe originales ont été respectées.

Journal : L’Alsace

16 janvier 1920

Rougemont-le-Château – Découverte du cadavre de M. François Heidet

M. François Heidet qui avait disparu depuis dimanche soir a été retrouvé ; comme nous le supposions hier, il est tombé dans la rivière la Saint-Nicolas grossie par ces pluies torrentielles et son corps emmené par les eaux fut découvert dans la rivière près de la maison d’école à Leval. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

22 janvier 1920

Valdoie – Et l’abri de la halte ?

Les 517 ouvriers et ouvrières qui, chaque soir, par les temps les plus abominables de froid, de pluie et de bourrasque, attendent le train de Giromagny pour retourner dans leurs foyers, se demandent avec une légitime impatience quand donc prendra fin le scandale de l’indifférence inhumaine de M. Quidedroit. Le Conseil général – ils le savent – a émis un vœu de plus en faveur de la création de l’abri. Il a même été décidé que, si la Compagnie s’obstinait dans son indifférence, le Département n’hésiterait pas à prendre à son compte la construction des locaux indispensables pour que les travailleurs soient enfin traités en hommes et non plus comme du bétail.

Malheureusement il est bien à craindre que, malgré toutes ces bonnes intentions, rien ne sera fait avant le printemps, et que la belle saison sera le seul remède à cette situation inouïe. Cependant, nous croyons savoir que, pour cette réalisation tant souhaitée, les industriels donneraient volontiers leur plus entier concours, qu’en particulier l’éclairage des baraquements serait facile à obtenir d’une usine de Valdoie.

Lardier, l’actif et dévoué conseiller général de Giromagny ne pourrait-il pas prendre énergiquement l’affaire en mains et centraliser toutes les bonnes volontés afin de venir à bout de toutes les difficultés qui ne doivent pas être tellement considérables ?

Mais en attendant, la Compagnie serait bien inspirée de mettre à la disposition des ouvriers les wagons nécessaires. Ces jours derniers, les places étaient si rares que, s’ils n’avaient pas pris d’assaut les fourgons, s’ils ne s’étaient empilés et serrés comme des harengs en caque, les travailleurs auraient dû renoncer à rentrer chez eux. Après le supplice de l’attente, il serait humain d’épargner à ces braves gens, las d’une journée de labeur, le deuxième supplice d’un voyage sans le minimum de confort.

29 janvier 1920

Lepuix-Gy – Tué par un sapin

Le 21 courant, MM. Baumann Alphonse et Bresson Henri abattaient des sapins dans la forêt du Ballon d’Alsace. Au cours du travail, l’un des arbres, au lieu de tomber directement, s’appuya contre un autre. Les bûcherons s’employèrent à le dégager. Malheureusement M. Baumann se sauva dans la mauvaise direction : le sapin pivota et tomba sur le dos du malheureux. La mort fut instantanée. M. Alphonse Baumann était âgé de 45 ans. Il laisse une veuve et deux enfants. Nous adressons nos sincères condoléances à l’infortunée famille si tragiquement éprouvée par le malheur.

7-8 février 1920

Giromagny – Cour d’assises

Mardi matin, la deuxième affaire a été jugée. L’accusé est un nommé Colin Émile, âgé de 44 ans, ajusteur à Giromagny. Colin est inculpé de meurtre, il a tué un de ses camarades, avec qui il était en discussion, d’un coup de parapluie. Me Iches a soutenu l’accusation. Me Chiffert, du barreau de Vesoul, défendait l’accusé. L’accusé est condamné à un an de prison.

9 février 1920

Rougemont-le-Château – On réclame

Nous appelons l’attention de l’Administration sur la situation qui est faite aux cyclistes de Rougemont et des environs. Il est impossible de trouver dans toute la région des plaques de bicyclettes et pourtant la gendarmerie dresse contraventions sur contraventions, sans s’occuper si les cyclistes peuvent se procurer ces fameuses plaques. Il serait temps pourtant ou que l’administration procure ces plaques ou que l’on donne des ordres afin de ne pas dresser des procès-verbaux.

4 mars 1920

Lachapelle-sous-Rougemont

Un procès-verbal a été dressé par la gendarmerie à Madame Peltier Marie qui voyage dans une roulotte attelée de deux chevaux, pour avoir donné à manger du pain frais à ces animaux.

9 mars 1920

Rougegoutte – Ils recommencent

Après un petit repos attribué à une plus grande surveillance, nos voleurs ont refait des leurs l’autre nuit. Cette fois, c’est pour faire main-basse sur les plus beaux lapins de M. Roesch. Les voleurs n’ont pas de cœur. Ils font un tort de quatre-vingt-dix francs à une honorable famille de sept petits enfants dont le chef est seul pour travailler.

25 mars 1920

Chaux – Vols – On nous écrit :

Depuis quelque temps la volaille de M. Peltier Joseph, concierge à l’usine Marcotte, a trouvé un amateur ; c’est ainsi qu’en quelques jours quatre pièces, dont un superbe coq, ont disparu. L’auteur de ces vols successifs est fortement soupçonné pour ne pas dire connu et il ferait bien de changer de fournisseur s’il ne veut pas faire connaissance avec l’Hôtel des Haricots.

A bon entendeur salut !

(La suite dans : Il y a 100 ans ! – Revue de Presse, par Martine DEMOUGE, page 2)

Il y a 100 ans – Le déboisement du ballon d’Alsace

Dans le département, suite aux inondations catastrophiques de décembre 1919 provoquées par le déboisement intensif du ballon d’Alsace, des voix s’élèvent de toute part pour dénoncer ce « saccage » et ses effets néfastes sur l’environnement. Les élus locaux se mobilisent et font pression sur les pouvoirs publics afin que l’État intervienne rapidement pour faire cesser ce désastre écologique.

Au fil des jours, le journal La Frontière, journal républicain du Territoire de Belfort, se fera le porte-parole de ces différents événements. La reprise des articles parus dans le courant de l’année 1920 constitue un dossier surprenant, à la fois sur l’historique des événements et sur la prise de conscience d’un problème environnemental majeur.

3 janvier 1920

Belfort – À propos des inondations

Nous recevons la communication suivante à propos des inondations récentes :

Monsieur le Directeur de « La Frontière » à Belfort, Je lis avec intérêt votre petit entrefilet au sujet des inondations. Depuis 16 ans que j’habite à Belfort et que j’utilise, pour mon industrie, les eaux de la Savoureuse, dont je suis riverain, je n’ai jamais vu encore une crue aussi forte que celle du 24 courant. Les anciens du pays sont d’accord pour reconnaître qu’il faut remonter à bien des années pour retrouver un pareil débit. Vous dites avec raison que les déboisements opérés pendant la guerre dans la région de Giromagny sont pour une large part dans les inondations actuelles ; je suis certain qu’il en est de même pour les deux versants des Vosges, dont les forêts ont été exploitées intensivement pendant 5 ans aussi bien par nous que par les boches. Les circonstances météorologiques ne suffisent pas à expliquer les inondations aussi importantes en Alsace, dans les Vosges, et en particulier dans la Vallée arrosée par la Savoureuse, dont le régime semble complètement transformé depuis la guerre. Si la question du déboisement doit donc attirer l’attention des pouvoirs publics, il en est une autre qui ne mérite pas moins une étude approfondie. Il a été question récemment de mettre en exploitation pour remédier à la pénible crise des combustibles que nous subissons actuellement, plusieurs tourbières au ballon d’Alsace. Ces tourbières, mieux encore que les forêts jouent un rôle très important pour la régularisation du débit des cours d’eau et emmagasinent des quanti tés d’eau considérables qui s’écoulent peu à peu et sont une réserve précieuse pour l’été (question à laquelle la région de Belfort est particulièrement intéressée).

Sans méconnaître l’importance de la question des combustibles qui est, pour l’intérêt général une des premières à l’ordre du jour, je crois qu’il est absolument nécessaire de ne mettre en exploitation les tourbières du ballon d’Alsace et du bassin de la Savoureuse qu’avec la plus grande circonspection. Inondation en hiver, sécheresse en été, voilà ce que l’on peut encore éviter en partie. Aux pouvoirs publics de s’en inquiéter.

Un Abonné

4 février 1920

À propos des déboisements

Nous recevons au sujet des articles que nous avons publiés sur cette question une lettre de M. Nagard de la scierie de Malvaux. Nous en détachons les passages suivants :

À plusieurs reprises j’ai lu dans le journal La Frontière des articles concernant le « déboisement de ce cher Ballon d’Alsace ».

Les auteurs de ces articles voudront bien admettre que si la Moselle, la Marne, la Meuse, la Seine ont quitté leur lit ce n’est nullement de la faute des Vandales qu’ils accusent, lesquels d’après eux vont, sans pitié, la hache à la main, couper journellement ces beaux et magnifiques sapins qui font l’ornement de ce riche Ballon. Ces admirateurs de la nature ne se rendent pas compte que les planches, poutres, etc., provenant de ces arbres abattus sans honte, partent tous les jours par wagons dans nos chères régions toujours en ruines pour lesquelles pendant près de cinq ans nous avons sans peur bravé toutes les intempéries, les souffrances et la mort. Oui, je crois que ces Messieurs semblent déjà avoir oublié les veuves et orphelins qui réclament à cor et à cri du bois pour se construire un abri et pour se chauffer ; je suis plus que certain que si ces Messieurs se trouvaient à la place de nos frères du Nord, ils ne s’occuperaient pas d’où vient le bois qu’on leur envoie pourvu qu’on leur en expédie.

NAGARD

Note du journal – Non, nos collaborateurs n’ont rien oublié et s’ils ont parlé spécialement du Ballon d’Alsace, c’est parce que la Savoureuse y prend sa source et que c’est elle qui nous inonde. Au reste, ils ont traité la question d’une façon générale et non au point de vue spécial de la scierie de Malvaux. Leurs observations restent justes, et leurs arguments conservent toute leur force. Si, en général, les cours d’eau débordent tant c’est que le déboisement est général et non local. Evidemment il faut du bois pour les régions libérées, mais cela n’empêche pas de rechercher les causes des inondations, ni d’entendre les riverains de la Savoureuse se plaindre des dégâts terribles dont ils souffrent. Il aurait fallu exiger, dans le traité de paix, que l’Allemagne nous fournît le bois pour relever les régions dévastées, cela aurait épargné nos forêts déjà bien dévastées par la guerre, surtout dans les régions du front. Ce n’est pas une raison non plus parce qu’il faut du bois pour en prendre trop à la même place. On peut exploiter une forêt sans l’anéantir. Il faut l’exploiter avec méthode et prudence et repiquer des jeunes plants où l’on enlève de gros arbres. M. Nagard nous dit que c’est cette méthode qu’il suit : tant mieux ! Remarquons, pour conclure, que M. Nagard explique la raison des déboisements mais ne réfute pas la théorie de leur néfaste influence sur le régime des eaux, pas plus qu’il ne diminue la force des arguments développés par nos collaborateurs contre les déboisements intensifs.

7 février 1920

Toujours au sujet de la dévastation de nos forêts.

À Monsieur Nagard,

Pardon, Monsieur de venir troubler la sérénité avec laquelle vous dépouillez nos Vosges de leur verte parure… Je me crois suffisamment désigné dans l’article paru, mercredi, dans La Frontière, pour avoir droit à mon petit mot de réponse. M. Lucien Meyer – avec sa science de géologue – nous a montré le danger d’une exploitation forestière sans réserves. Vous n’avez qu’à lire encore cet admirable ouvrage de Cardot, qui s’appelle le Manuel de l’Arbre. Les gravures suggestives qui accompagnent un texte de haute précision vous édifieront pleinement à cet égard. Et si, comme je le crois, vous êtes de bonne foi, vous conviendrez que MM. Cardot et Meyer ont raison. Je ne parle pas de moi. Admettons qu’en poussant le cri d’alarme, j’aie parlé de la montagne en poète, ou comme vous dites si bien, en « admirateur de la belle nature ». Qu’est-ce que cela prouve ? Que le péril est proche, qu’on le veuille ou non. Ce n’est pas impunément qu’on s’attaque à la Nature – avec un grand N – et qu’on viole ses lois. Elle a créé le bois pour la source, et la source pour la vie. Cela est aussi vrai que deux et deux font quatre, et que – vous et moi – nous ne voyons pas les choses sylvestres sous le même objectif. Mais vous dites que si la hache abat, en une heure, ce qu’il a fallu un siècle pour produire, c’est pour soulager nos frères du Nord. N’y aurait-il pas matière à trouver ce qui est nécessaire, chez ceux-là mêmes qui ont ruiné notre malheureux pays des Flandres ? L’Allemagne – que vous avez dû parcourir, comme je l’ai parcourue, en Bavière, en Saxe, en Würtemberg, et ailleurs encore – ne vous a-t-elle pas paru un superbe îlot de verdure ? Avez-vous vu la Thüringe boisée, qui foisonne de bois d’œuvre ? Avez-vous traversé la Forêt-Noire ou le massif du Harz, où culmine le Brocken, que hante la légende de Faust ? Et « le brillant second », ce qui fut l’empire des Habsbourg, n’a-t-il point à nous offrir de quoi reconstituer nos régions dévastées ? Vous savez, tout comme moi, que l’Autriche, qui a bien sa part dans les responsabilités de la guerre, nous fournissait, auparavant, du bois en quantité, pour l’ameublement.

Et voici, Monsieur, la conclusion où j’en voulais venir :

…

(La suite dans : Il y a 100 ans – Le déboisement du ballon d’Alsace, par Martine DEMOUGE, page 13)

Conscription et service armé

« Douce France » n’a eu de cesse depuis l’antiquité de décliner ses merveilleux attributs naturels, jusqu’à devenir aujourd’hui la première destination touristique du monde ! Elle a dû en retour composer avec un passé souvent gâté par les appétits féroces venus d’ailleurs. Des femmes et des hommes ont défendu le sol de notre pays, ont repoussé l’envahisseur. Qui ont été ces combattants ? Comment étaient-ils recrutés ?

En 1798, fut instaurée en France « la conscription universelle et obligatoire », loi qui fut abolie en 1997. À travers les âges et quel que soit le pays, les armées régulières ont toujours renforcé leurs rangs au moyen d’apports extérieurs ; depuis les chevauchées de César, « les mercenaires » ont bien existé.

Au XVe siècle, 10 ans après la mort de Jeanne d’Arc en 1431, les déboires de la guerre de 100 ans incitèrent le roi Charles VII à renforcer l’armée ; c’est ainsi que furent créées « les compagnies de volontaires ». Ces volontaires seront au nombre de 50 000 sous François 1er , en 1515.

La France de Louis XIV étala sa surpuissance en Europe. « Le Roi Soleil » s’appuya sur une armée sans égale afin de doter le royaume de frontières sûres. Ainsi fut créée en 1688 « la milice », service militaire obligatoire. Chaque paroisse devait pourvoir l’armée en hommes de 20 à 40 ans, équipements en sus.

Le tirage au sort, contestable et contesté

En 1691, avec « le tirage au sort », le royaume apporta une modification substantielle aux modalités de recrutement. En dépit de la solidarité de nos campagnes envers les malchanceux du tirage, le système généra toutes les polémiques. En 1696, Jean Petitjean de Grosmagny et Claude Sauvageot d’Étueffont s’en remirent à la justice contre Cl. Cheviron, Pierre Picquet et Jean Foy d’Étueffont. Suivant la convention entre les conscrits des deux villages, les exclus du tirage au sort devaient donner deux écus aux

malchanceux. Les exclus répliquèrent n’avoir pas participé au tirage parce que « jugés trop petits ». Ils durent néanmoins s’acquitter des deux écus et des frais de justice. En 1698, Jean-Pierre Girardey de Grosmagny s’en remit à son tour à la justice : « Il a servi à la milice pour les garçons du village ». Mais la communauté ne lui a pas versé le solde de 1696 : trois écus, ni les dix écus de 1697. À cela s’ajoutaient quatre écus, car les compères conscrits s’étaient engagés « à prendre soin de son champ ». Mais on avait oublié de l’ensemencer !

Le tirage au sort fut aboli en 1905, alors que se profilait déjà l’ombre de la guerre 1914-1918. Dans ses éphémérides 1, Louis Herbelin nous parle des conscrits : « 17 mai 1915. Pendant que leurs camarades se rendaient en cortège au cimetière des Mobiles, cinq conscrits belfortains de la classe 1917 visitaient les caves d’un café à Bavilliers… » Le 22 septembre 1918 s’est tenu le conseil de révision de la classe 1920 : « Par temps de pluie, les jeunes conscrits, suprême espoir de la patrie, se sont acheminés mélancoliquement vers l’hôtel de ville. Le moment n’est pas aux expansions bruyantes, aux exhibitions des rubans fort chers, c’est déjà bien assez que les pauvres soient appelés deux ans avant l’âge réglementaire pour la libération définitive de la France ».

Après deux siècles de conscription de masse, la France se devait de tourner la page. Aujourd’hui en effet, les grandes puissances planétaires agissent moins en fonction de leur idéologie politique et davantage pour la croissance économique de leur pays. La loi de 1797 avait donné naissance aux premiers « conseils de révision ». Après modifications apportées en 1965, cette loi jugée désuète fut abolie en 1970.

Vers une armée de métier

En 1962, avec les accords d’Évian prenait fin « la guerre d’Algérie ». La classe 1962 fut ainsi la dernière « à partir en guerre ». Le clairon sonnait en fait « Debout la classe » un an avant l’appel des contingents. Acte premier, les futurs conscrits s’étaient réunis dans une auberge, avaient nommé leur président et un trésorier ; une vingtaine de garçons issus de six communes étaient prêts. Le temps de la convocation devant le conseil de révision était tout proche. Les gars de Belfort, par exemple, s’acheminaient à la Maison du peuple. Dans des salles hautes, ils défilaient entièrement nus, passaient sous la toise, montaient sur la balance ; on mesurait leur tour de poitrine. Les conclusions appartenaient au préfet ou à son représentant : « Je déclare un tel bon pour le service armé ». À de rares occasions, certains sujets pouvaient être « ajournés », leur état physique impliquant un examen ultérieur. À la sortie, les futurs militaires essuyaient leur premier assaut : les photographes, les marchands de cocardes et d’écharpes tricolores.

Au menu du lendemain, il fallait attaquer avec la traditionnelle « levée des œufs ». Les conscrits, au son de l’accordéon, des trompettes et des pétards, faisaient, drapeau tricolore déployé, une entrée fracassante dans les villages. « Les gars de la classe, c’est nous ! » était le refrain sans cesse repris. Face à cette invasion carnavalesque, aucune porte ne se fermait, « Toi aussi ? T’es déjà conscrit ? ». Des yeux admiratifs s’écarquillaient de toute part. La classe était particulièrement…

(La suite dans : Conscription et service armé, par Jacques Marsot, page 21)

Juin 1940 – Sombres souvenirs

Le 18 juin 1940, les blindés allemands entrent dans Giromagny. Le 19 juin à 18 h, ils sont à Rougemont. Le Pays sous-vosgien est occupé et doit se soumettre (voir encadré). Pour rappeler ces heures sombres, nous avons choisi de vous livrer deux témoignages écrits au jour le jour par deux jeunes gens d’alors : Juliette Mange de Giromagny et Pierre Claer de Rougemont-le-Château. La première est restée dans son village, parmi les siens ; le second a fui l’avancée ennemie avec ses copains.

Ordre de Monsieur l’Orstkommandant à Monsieur le maire de Rougemont-le-Château, le 22 juin 1940

- Les barrages obstruant l’accès des routes doivent être enlevés immédiatement.

- Toutes les armes, fusils de chasse et autres, ainsi que les effets d’équipement, harnachement, vélos, motos, camions, chevaux ayant appartenu à des militaires, doivent être remis à la mairie dans les 24 h.

- Aucun attroupement ne sera toléré dans la rue. À partir de 21 h, la circulation est interdite.

- Toutes les manifestations hostiles à l’armée alle-mande, ainsi que toute désobéissance aux ordres donnés, seront réprimés très sévèrement.

- Il est interdit de donner des boissons alcoolisées aux soldats.

- Les fenêtres seront camouflées dès la nuit tombante.

- La lumière et l’eau seront immédiatement mises à leur disposition.

- Les militaires français qui ont rejoint leurs familles, doivent se rendre de suite aux autorités.

- Aucune personne étrangère au village n’est tolérée à résidence, sauf les réfugiés qui justifieront leur cas.

- Tous les habitants doivent se conformer strictement aux ordres.

- Aucune marchandise ne devra subir d’augmentation, à moins d’autorisation spéciale.

- Des peines sévères seront appliquées aux contrevenants

Fuites (sic) de Rougemont

C’est par ce titre que Pierre Claer entame le récit de son périple à vélo, en compagnie d’autres jeunes Rougemontois. Avant de les suivre, il n’est pas inutile de rappeler le contexte dans lequel se trouve le village. À partir du 10 mai, les sirènes des usines ne cessent d’alerter la population d’un survol imminent d’avions ennemis. Quelques jours plus tard, des réfugiés venant d’Alsace arrivent par dizaines, perturbant encore plus la vie quotidienne déjà largement marquée par l’angoisse. On apprend aussi que « quatre fils de la paroisse » sont tombés au front. Le premier étant l’adjudant Alexandre Heidet de Romagny, tué le 21 mai. Les premières restrictions alimentaires apparaissent. Bientôt, ce sont les soldats français qui se replient en désordre, traversent le village, venant d’on ne sait où et partant vers… on ne sait pas… Quant aux jeunes hommes du village, ils savent l’envahisseur là, tout près, et qu’il faudra se soumettre à son diktat. Ils pensent qu’ils devront peut-être travailler pour lui. Ils veulent garder leur liberté.

Que faire ? Fuir vers le Sud, là où il y aura sûrement à manger et du travail, là où l’ennemi ne viendra peut-être pas, pas de sitôt du moins… Fuir comme des centaines de milliers de Français, pour ne pas être pris au piège, chacun ayant ses propres

raisons de craindre les excès de l’Occupation…

Le départ

Revenons au périple des jeunes Rougemontois et au carnet de bord de Pierre Claer. Ils sont neuf à partir à vélo. Ils ont pour tout bagage, qui une musette, qui un « rucksack », qui une valisette ficelée sur le porte-bagages. Ils n’ont pas vingt ans : Pierre Buret de Romagny (17 ans), Pierre Claer (19 ans), Maurice Mathey de Leval (18 ans), Félicien Muringer (17 ans), Raymond Parietti (18 ans), Jean Chrétien, dit Bonheur (16 ans), André Sellier (18 ans), Alfret Tschirret (18 ans), Jacques Villemain (19 ans).

« C’est donc le dimanche 16 juin 1940, à 7 h 1⁄2 du soir que nous quittons notre village natal pour une course éperdue dans la France. Nous passons à Leval, où nous nous arrêtons pour dire au revoir une dernière fois puis nous passons à Lachapelle. Nous sommes à peine à Lachapelle que la nuit tombe déjà. Nous continuons sans lumière. Nous trouvons le Caïffa à Bourogne, rentrant à Rougemont ». Le Caïffa leur indique la meilleure route à suivre « car nous allions où les ponts avaient déjà sauté. Dix kilomètres plus loin, un premier pont en sautant nous fait trembler, puis un deuxième nous fait encore frémir et enfin, un troisième qui saute à 100 m de nous ».

En quittant le Territoire de Belfort, ils se retrouvent mêlés à la troupe qui se replie « dans un encombrement pas bien intéressant, nous roulions à 10 h 1⁄2 du soir vers Montbéliard, entre trois convois militaires, c’est-à-dire entre les fantassins, l’artillerie tractée et la cavalerie ». Poursuivant leur route en direction du Jura, ils s’arrêtent enfin, à 3 h du matin, pour dormir dans une grange, peu après Saint-Hippolyte. Mais le repos est de courte durée « à peine étions-nous couchés que nous sommes réveillés par des militaires qui se disaient cernés, il nous a fallu prendre les vélos et repartir encore endormis ».

Direction Lyon via Oyonnax, Nantua, Miribel

Bon gré mal gré, ils roulent jusqu’à Maîche « nous faisons ouvrir un café où nous cassons une bonne croûte ». Il est aux environs de 9 h du matin, ils repartent en direction de Morteau. À 12 h 20, le lundi 17 juin, ils sont à 5 km de Pontarlier « sur une route droite, trois autos-mitrailleuses allemandes nous doublent sans s’occuper de nous, par bonheur. Nous filons à vive allure. Nous longeons le lac des 5 coins (sic) 6 et nous nous arrêtons à 18 km de Pontarlier, le ventre vide, à 1 h 1⁄2 de l’après-midi ».

Après cette courte pause, les voici repartis pour Saint-Claude « où par bonheur, la tante de Muringer nous nourrit et nous couche dans un bon lit ». Repos bien mérité après plus de 24 heures de trajet sans beaucoup d’arrêts et « aucune panne de vélo ». À Saint-Claude, ils rencontrent des jeunes de Saint-Germain-le-Châtelet, partis à vélo comme eux. Ce sont Jean-Marie Bailly (18 ans) 7 et les frères Beulet (Louis, 17 ans et Paul, 15 ans). Bailly se joint au groupe des Rougemontois, les frères Beulet continuent seuls.

Mardi 18 juin à 5 h du matin, l’équipée prend la direction de Lyon, mais une crevaison les retarde. « Nous réparons et le garagiste nous permet de faire des provisions de matériel de tous genres ». Oyonnax est passée sans encombre mais juste avant Nantua, Bailly casse une pédale… Entre Miribel et Lyon, les jeunes rencontrent une nouvelle fois la famille Cardot-Hugard « Nous les avions déjà trouvés à la sortie de Pontarlier ». On peut supposer que « la famille Cardot-Hugard » était alors en mission de transport. Une grande montée suivie d’une longue descente scinde le « peloton » en deux. Les premiers : Claer, Muringer, Sellier, Villemain et Bailly, sont déviés par les « agents de la route » à 50 km de Lyon. Une route pour les vélos, une route pour les autos… La crainte d’avoir perdu les autres est en train de naître. Ils ont beau ralentir leur allure et même s’arrêter durant 2 h, le reste du groupe ne les rejoint pas. C’est alors qu’une nouvelle fois, leur route croise celle du transporteur Cardot-Hugard qui leur annonce que leurs compagnons ont… une demi-heure d’avance ! Les cinq repartent « nous partons à toute vitesse et nous les trouvons en train de manger, nous faisons comme eux ».

Arrivés à Miribel, à une quinzaine de kilomètres de Lyon, les jeunes s’arrêtent dans un centre d’accueil pour les réfugiés « Nous touchons chacun un ceinturon, une musette, une paire de souliers, une paire de bottes ». De nouvelles crevaisons entravent l’avancée. Enfin, ils aperçoivent Lyon en même temps qu’un bombardement aérien… « Nous buvons un coup et reprenons la route pour passer Lyon et aller se coucher 20 km plus loin ».

Direction Saint-Just et Saint-Etienne

Au petit matin du 19 juin, les cyclistes reprennent la route en direction de Saint-Etienne. Félicien Muringer les a quittés mais ils rencontrent…

(La suite dans : Juin 1940 – Sombres souvenirs – Fuites de Rougemont, par François Sellier, page 23)

Juin 1940 à Giromagny, selon Juliette Mange

Juliette Mange (1899-1985), ouvrière aux établissements Boigeol et poétesse, consigne dans son journal de guerre les faits survenus à Giromagny de 1940 à 1945. Ses cahiers sont conservés au musée de la Résistance de Besançon. Nous vous proposons ici la lecture du mois de juin 1940. C’était il y a 80 ans…

Dimanche 16 juin

En me rendant à la messe ce matin, je vois tout le monde sur le seuil des portes qui a l’air d’attendre… Des camions chargés de jeunes gens ou d’enfants, toutes sortes de véhicules remplis de meubles, de matelas, sillonnent les rues dans toutes les directions… Je m’informe. On me répond que l’ennemi est à Gray… et que demain… cette nuit, peut-être, il sera ici. Nous l’avions prévu : hier, nous avons assisté à la fuite de l’état-major qui résidait au « Chalet des Sources », la demeure voisine de la nôtre. Avant de partir, les officiers ont brûlé dans notre verger des papiers et d’immenses cartes d’état-major. Il y en avait tant que le tas fume encore. Hier, également, tous les hommes valides ont été mobilisés pour se rendre à la rencontre de l’ennemi. Privés de moyens de transport, ils ont dû partir à pied ou à bicyclette dans la direction de Gray et à l’heure actuelle chacun s’inquiète pour les siens. On procède aussi à l’évacuation des jeunes gens car il ne faut pas que les classes à venir soient à la merci du vainqueur. Une seule route est encore libre, il faut se hâter.

Beaucoup d’habitants d’ici sont partis… En chaire, M. le doyen recommande instamment de ne pas s’enfuir sur les routes pleines de dangers et conseille le plus grand calme en cas d’occupation. Le péril est donc imminent… De retour à la maison, j’aide mes parents à « camoufler » les choses les plus précieuses ainsi que les quelques vivres et notre dimanche s’achève dans l’attente…

Lundi 17 juin

Je suis descendue ce matin, comme d’habitude pour me rendre à mon travail. Le portier nous renvoie en nous déclarant que l’établissement est fermé jusqu’à nouvel ordre. Il ne reste plus qu’à attendre… Tout est calme, étrangement calme. Plus un avion, plus un coup de canon. Voici des mois que nous ne connaissions plus un tel silence…

Soir

On attend le péril, on se familiarise même avec lui… on est tendu comme un arc, quand tout à coup, stupeur ! La T.S.F. annonce la Paix ! la Paix inattendue… la Paix plate, la Paix morne. Notre armée est coupée en quatre, paraît-il, et le maréchal Pétain demande l’armistice… « Jamais la France n’a été aussi glorieuse affirme la radio !… »

Mardi 18 juin

Je me suis endormie dans la paix… avec des larmes d’indignation, de déception… Je dormais encore quand « quelque chose » dans le genre d’un tremblement de terre m’a basculée dans mon lit avec un grand fracas et m’a réveillée brusquement… J’écoute… plus rien… Puis j’entends un frôlement : maman apparaît doucement dans l’embrasure de ma porte et m’annonce que le pont du quartier du Voisinet vient de sauter et que les Allemands arrivent.

Mon réveil marque sept heures. Je me lève immédiatement et j’ouvre mes persiennes sur le fin pastel d’une aurore de juin… Je vois des groupes qui gravissent notre mont Jean, un baluchon à la main… Je songe à toutes les demeures, à tous les habitants voisins des ponts… Nous avions offert l’hospitalité le cas échéant à la famille F… dont la maison est située à l’entrée du pont Maginot… Pourquoi nos amis ne sont-ils pas ici ? Sont-ils en danger ?

Nous avons à peine le loisir de nous le demander : le pont saute avec un bruit épouvantable dans une immense colonne de fumée et de pierrailles, et la déflagration nous rejette en arrière… Gravissant les pentes du mont Jean, la foule des fuyards devient plus dense. Un interminable convoi de voitures militaires et de pièces d’artillerie arrêtées dans leur marche par les explosions gagne le quartier Saint-Pierre pour prendre la route du Ballon. Arriveront-ils à temps avant la destruction du troisième pont ? Ils n’avancent que lentement car le chemin est étroit et mal entretenu…

Nous pensons en même temps à ma marraine qui habite assez près du pont Saint-Pierre… Nous tentons de passer par le bois pour nous assurer de son sort. Un peloton de soldats nous arrête car le pont va sauter dans 2 minutes. Déjà, les fuyards montent en courant munis de paquets, de lainages. Les uns se réfugient dans la forêt et d’autres dans les habitations dont les portes sont largement ouvertes.

Nous apercevons ma marraine parmi eux, mais elle ne désire pas s’éloigner davantage de chez elle car elle craint le pillage, et elle a raison. Fracas : le pont saute ! Les soldats et leurs pièces n’ont pu passer… Un sergent devient subitement fou et se précipite vers ses hommes pour les tuer. On doit le maîtriser. Ils sont là, désemparés le long de la route, abandonnant tout, armes, munitions, ravitaillement. Ils remplissent nos cours et nous parlent de la cause du désastre, de l’abandon de leurs chefs, du lendemain bien sombre…

On trouve quand même des héroïsmes : un capitaine dit à ses hommes : « Mes enfants, vous êtes libres et je ne suis plus votre chef, mais si vous le voulez, suivez-moi, et nous nous défendrons jusqu’au bout. » Un groupe important se joint à lui et gagne les bois jurant de ne pas se rendre. Le mont Jean possède un abri d’un confortable rare : c’est celui de la « Villa des Sources » notre voisine, creusé et agencé par l’état-major Garchéry. Mais peu de monde en connaît l’entrée. Nous nous réunissons un petit groupe et nous allons le visiter munis de lampes de poche. Il y a là une installation électrique des plus perfectionnées. En cas de rupture des fils, les moteurs peuvent fonctionner à l’essence et nous avons là une réserve d’éclairage pour plusieurs jours. Cet abri est fort long : il comprend plusieurs pièces. L’une d’entre elles contient 12 tables bien alignées, et sur chaque table, une lampe à pétrole pleine, autour de ces tables, 24 bancs. On trouve aussi dans cet abri, un fourneau, et même un lit. Sur les poutres de support, on découvre même des livres…

Nous retournons chez nous chercher des couvertures et des manteaux, car dans l’abri règne une humidité glaciale. Nous nous munissons de vivres, nous plaçons dans une sacoche les papiers de famille, des photographies et un peu d’argent. Pendant ce temps, papa descend en ville aux provisions et aux nouvelles. On entend des bruits de canon, un peu partout… Le mont Jean est un îlot favorisé, mais que se passe-t-il tout autour ? Nous regagnons l’abri et papa revient bientôt avec des nouvelles… mais pas de provisions. Il a vu des Allemands assis devant la mairie… Deux motorisés ont fait, paraît-il, prisonniers tous les soldats français demeurés aux casernes. Les maisons proches du « pont Maginot » sont presque toutes détruites et la Grand‘Rue entièrement endommagée. Profitant de l’absence des propriétaires, des magasins et des cafés ont été mis au pillage, mais, chose plus tragique, il y a eu des victimes : …

(La suite dans : Juin 1940 – Sombres souvenirs – Juin 1940 à Giromagny, selon Juliette Mange, par Marie-Noëlle Marline, page 30)

Une « paix morose »

L’après-guerre 1918-1924

L’armistice du 11 novembre 1918 ne signifie pas la fin de la guerre, le Reich se considère toujours comme une grande puissance. Il faut attendre pour démobiliser, le gouvernement et l’état-major français veulent conserver des effectifs suffisants pour faire pression sur l’Allemagne pendant la préparation du traité de Versailles et faire face à une reprise éventuelle des hostilités. Par ailleurs il n’est pas question de paix sur le front oriental, des conflits reprennent de plus belle entre la Pologne et la Russie, entre la Grèce et la Turquie. Le traité de Sèvres qui a réduit l’Empire ottoman comme peau de chagrin voit son application bloquée par les nationalistes turcs menés par Mustapha Kemal…

Dans ces conditions, si la plupart des cinq millions de soldats espéraient une démobilisation rapide, seuls les plus âgés retourneront à la vie civile dans un délai court. Le décret de cessation de l’état de guerre n’est publié que le 24 octobre 1919. Les démobilisations se sont donc effectuées par étapes, classe d’âge par classe d’âge dans un souci d’équité, les dernières en 1920 et 1921. Chaque soldat démobilisé reçoit un pécule de 250 francs, plus 15 à 20 francs par mois de service, des vêtements souvent disparates et quelques produits de première nécessité. Quant aux soldats décédés, leurs ayants droits recevront 1 000 francs, somme augmentée de 20 % par enfant de moins de 16 ans. Cela donnera lieu à de nombreux procès de la part des parâtres et marâtres, fiancées, oncles et tantes, pour toucher cette somme. Les archives en gardent de nombreuses traces.

La lenteur de la démobilisation a suscité beaucoup de mécontentements, de frustrations, mais au-delà des impératifs militaires et diplomatiques, les difficultés logistiques – regrouper et rapatrier les soldats, le matériel et les animaux de l’armée – ont posé d’énormes problèmes.

Le retour des prisonniers de guerre

Les prisonniers sont les oubliés de la Grande Guerre. Ils furent enfermés dans des camps le plus loin possible du front pour éviter les évasions. Ils furent soumis à des conditions de détention très difficiles. La discipline de fer, l’obligation de travailler pour de simples soldats sous-alimentés entraînèrent une mortalité importante. Pourtant ils furent peu considérés par les combattants et les autorités. Le rapatriement de millions de prisonniers de guerre de toutes nationalités a dû se faire dans une Allemagne touchée par des mouvements révolutionnaires, cependant il fut assez rapide, de novembre 1918 à janvier 1919. Peu de documents, d’articles de journaux, d’archives, les prisonniers sont les oubliés de la guerre.

Par ailleurs, il faudra attendre 1920 pour que les soldats décédés en captivité soient reconnus comme « morts pour la France » et que les veuves et orphelins puissent toucher des pensions. Nous n’avons trouvé que deux articles relatant le retour de prisonniers de guerre : une quarantaine de combattants le 16 novembre 1918, puis environ un millier le 17 novembre, sont dirigés vers Morvillars et Lachapelle-sous-Rougemont. Le 3 décembre 650 officiers arrivent par Delle. La presse relate le retour de soldats en pantalon rouge, c’est-à-dire ceux qui ont été capturés au début de la guerre et qui ont donc passé quatre ans en détention (le tissu devait être très solide pour résister à quatre ans de captivité).

Les familles sans nouvelles espèrent que les « portés disparus » ont été faits prisonniers, beaucoup déchanteront et devront faire appel aux tribunaux pour obtenir un avis de décès. Pour en savoir plus, il faudrait soit consulter le site de la Croix-Rouge, soit passer en revue les registres matricules des soldats ou regarder le seul document trouvé aux archives départementales du Territoire de Belfort : le bilan des colis envoyés (cote 8 R 144). Celui-ci est incomplet mais permet de repérer les prisonniers, en ce qui concerne le Pays sous-vosgien nous avons relevé 95 cas. Quelques exemples montrent des rapatriements en décembre 1918 et janvier 1919, certains comme Alphonse Hosotte de Rougegoutte et Vincent Cardot ont passé les quatre années de guerre dans des camps de prisonniers, d’autres plus chanceux ont été fait prisonniers en 1918, par exemple Léon Ast de Giromagny a été capturé le 15 juillet 1918 et rapatrié le 19 janvier 1919.

Le recueil signale aussi des cas de prisonniers en grande nécessité et dans ce cas l’aide a été plus importante. Pour en avoir une idée plus précise, il faudrait retrouver des archives familiales, des photos. D’un autre côté, Belfort détient des prisonniers de guerre dont un certain nombre cherchent à s’évader par la Suisse, parmi eux des Russes dont on ne sait que faire (en 1920 on propose aux cultivateurs qui ont besoin de main-d’œuvre de les employer). Qui dit prisonniers dit évasions éventuelles : en septembre 1919 les journaux relatent les évasions de 18 Russes du camp de Giromagny, 10 Allemands évadés de Giromagny sont refoulés par les gardes-frontières suisses.

Le retour des corps

La question peut paraître surprenante aujourd’hui, mais après-guerre des débats mouvementés perturbent la Chambre des députés : faut-il rendre les corps des soldats tués aux familles ? Le 29 décembre 1915 une loi officialise les sépultures sur les champs de bataille et crée les cimetières militaires. Cette mesure provisoire prorogée à la cessation des hostilités provoque colère et incompréhension des familles. Pour cette raison, en 1919 se développent les exhumations « sauvages » de militaires morts au combat.

Un exemple d’exhumation clandestine relevé par La Gazette de l’Oise en mars 1920 : « Dans la nuit du 12 courant une exhumation clandestine a eu lieu au cimetière militaire. La tombe du soldat Joseph C du 48 e bataillon de Chasseurs à pied […] a été fouillée et le corps enlevé. La famille de ce militaire habite V… le corps a dû être transféré en automobile car on a relevé des traces de pneus autour du cimetière […] ». Le législateur va faire en sorte de mettre fin aux violations de sépultures et aux exhumations car, malgré l’instruction provisoire de Clémenceau du 15 juin 1919 qui réaffirmait l’interdiction absolue d’exhumer les corps des soldats dans l’ancienne zone des armées, les interventions illicites continuent. Il est vrai que certaines familles étaient prêtes à braver tous les interdits pour récupérer la dépouille d’un être cher.

Par la loi du 31 juillet 1920, l’État ouvre le droit à la restitution des corps et s’engage à l’entretien perpétuel des tombes non restituées, et le décret du 28 septembre 1920 complète le dispositif. Les corps exhumés sont rassemblés dans des nécropoles et vers trois gares de transit : Brienne, Creil et Marseille (pour les soldats morts en Orient). Ces mesures stoppent les violations de sépultures mais donnent « naissance à d’autres ballets macabres » : environ 240 000 corps vont être ainsi transportés vers…

(La suite dans : Une « paix morose » – L’après-guerre 1918-1924, par Bernard Cuquemelle, page 38)

Les aventures minéralogiques d’Antoine-Grimoald Monnet

En 2012 les Éditions du Patrimoine Minier ont publié un ouvrage curieux intitulé très simplement Voyages. Le nom de l’auteur, Antoine-Grimoald Monnet, ne signifie pas grand-chose pour beaucoup de monde mais un sous-titre bien choisi permet d’en savoir plus sur le contenu de ce pavé de 6 centimètres d’épaisseur : Aventures minéralogiques au siècle des Lumières en Alsace, Lorraine et Franche-Comté.

Antoine-Grimoald Monnet (1734-1817) est un autodidacte, passionné dès son plus jeune âge par une science qui va faire des progrès extraordinaires dans cette seconde moitié du XVIII e siècle : la chimie. Soutenu par plusieurs personnalités qui ont remarqué ses compétences, il se voit confier plusieurs missions d’études à l’étranger dans le domaine de la chimie puis, après la visite des mines de Sainte-Marie-aux-Mines (68) en 1767, il se tourne naturellement vers la minéralogie et la géologie mais aussi vers l’industrie minière et métallurgique, avant d’être nommé en 1776 Inspecteur général des mines du Royaume. C’est à ce titre qu’il entreprend alors les voyages qu’il relate dans des rapports conservés aujourd’hui à la Bibliothèque de l’École des Mines à Paris. Les membres de la petite équipe de Pierre Fluck les ont transcrits pour les numériser et ce dernier les a annotés, paragraphe après paragraphe.

Ce beau livre de plus de 600 pages (fig. 1) reproduit le texte (avec l’orthographe d’origine !) relatif à quatre voyages effectués entre 1774 et 1782 au travers du massif des Vosges, ainsi que trois autres textes relatifs aux mines de Sainte-Marie et à des considérations sur la géologie. Trois de ces périples conduisent Monnet dans notre Pays sous-vosgien mais, parmi eux, c’est le sixième voyage, une partie du manuscrit n° 9, qui nous intéresse ici. Les passages entre parenthèses sont des notes que Monnet lui-même a placées en regard de son texte.

Le sixième voyage

Bien que non daté, tout laisse à penser qu’il a été effectué en 1782. Il couvre les pages 138 à 331 du neuvième manuscrit. Le voyage commence à Lunéville et se termine à Thann, après d’étonnants tours et détours à travers le massif vosgien comme le montre la figure 2 tirée elle-même de l’ouvrage. Il occupe 88 pages du livre (pour 193 pages manuscrites) et 20 pages (43 du manuscrit) sont consacrées plus particulièrement à la traversée de l’actuel Territoire de Belfort. Pour ne pas monopoliser trop de place dans La Vôge, nous ne reproduirons ici que deux petits extraits, sans les commentaires scientifiques et historiques de Pierre Fluck, que l’amateur éclairé et le spécialiste retrouveront dans le livre. Le lecteur pourra suivre les déplacements de Monnet surlignés sur la carte de la figure 3, les extraits concernent le trajet de Lachapelle-sous-Rougemont à Roppe et celui qui a conduit Monnet de la vallée de Plancher- les-Mines jusqu’au ballon d’Alsace, en passant bien sûr par le district minier d’Auxelles-Giromagny-Lepuix. Ces deux segments sont surlignés en rouge sur la carte. Le détour par Egny, Bassencourt, Chevremont et Soffen (Denney, Bessoncourt, Chèvremont et Pérouse !) jusqu’à Ronchamp ne manque pas d’intérêt, mais il sort un peu des terres de la seigneurie du Rosemont, terrain de jeu préféré des auteurs de La Vôge.

Premier extrait : de Saub à Rob

Ce n’est qu’au dessus du village nommé La Chapelle, à une lieue et demie de Saub, que le changement de pays commence à se faire connaitre. Jusque là on trouve beaucoup de cailloux et de pierres roulées 3 , et des marques bien évidentes d’alluvions, parce qu’on s’approche d’avantage des montagnes qui ont dû en fournir les matieres. Ensuite la scène change, le terrein devient encore plus maigre et sableux, et devient de plus en plus montagneux, sans avoir le moindre rapport avec les montagnes primitives dont on se trouve beaucoup écarté. Aprés quoi, comme nous l’avons dit ci devant 4 , le pays se trouve calcaire et un des plus beaux et curieux que l’on puisse voir en ce genre. On y voit la pierre calcaire bleuâtre et solide qui peut passer pour une espèce de marbre et qui en effet en peut prendre en quelque sorte le poli ; on y voit la pierre calcaire blanche dans laquelle on trouve souvent des parties coquillères.

Les montagnes calcaires ne se trouvent cependant qu’à la descente du lieu nommé Rob ou Rop . Là on descend pour ainsi dire dans le pays calcaire. C’est ici à proprement parler où la scène change absolument. De là, jusqu’à Belfort, et même jusqu’à Montbeillard, le pays est toujours le même. C’est une chose bien singulière que le pays qui est formé d’alluvions, de cailloux et de gravier, se trouve plus élevé que le pays calcaire, qui est en montagnes, dont quelques unes de ces montagnes sont même assez élevées. On pourrait trouver bien singulier encore de voir sur quelques unes de ces montagnes calcaires les mêmes graviers et sables que dans l’interval qu’il y a de La Chapelle à Rop, ce qui fairait croire qu’autrefois ce pays sableux et à gravier plus élevé que le pays calcaire ou du moins aussi élevé, le couvrait, et que les eaux l’en ont dépouillé en sens contraire du cours des rivières actuelles.

Mais avant de décrire ce beau pays calcaire, à commencer de la descente de Rop, où l’on apperçoit pour la première fois des bancs de pierre calcaire, il faut faire connaitre la nature des petites montagnes qui appartiennent à la chaine des Vôges, qui sont peu éloignées du lieu dont nous parlons, et qui se trouvent aux environs du village nommé Saint Germain. Ces petites montagnes sont toutes formées de pierre de sable rouge ; on exploite une carrière de cette espèce, d’une excellente qualité, à qui on a donné le nom de pierre de Saint Germain, on en tire d’assez grandes pierres.

De là jusqu’en face de Belfort, on pourrait aussi tirer de pareilles pierres, mais peut être pas d’aussi bonne qualité. À l’égard des montagnes à granit qui sont un peu plus haut, nous n’en parlerons pas cette fois ci, nous réservant pour cela, à l’article de Giromany. En considérant la pierre calcaire, au lieu dont nous venons de parler, que l’on trouve ferme, blanche et de bonne qualité, on apperçoit bientôt qu’elle présente un phénomène des plus dignes d’attention, des grains d’excellent minerai de fer qui ont donné lieu, à cause de leur bonne qualité, à une exploitation bien suivie pour entretenir la fonderie de Belfort, et autres qui sont dans le voisinage, et dont on tire le meilleur fer de la France. Ces grains qui sont lices, polis, gros comme des petis ou gros poids, ou comme de petites pommes d’apis, couleur de caffé brulé, sont nichés dans cette pierre, à peu prés comme des géodes dans de l’argille, ou dans de la pierre sableuse. Chacun a son trou, aussi uni que le grain qui y loge, ce qui prouve que ce minerai a été formé en même tems que cette pierre. C’est une chose digne d’attention que ce soit précisement ces sortes de minerais en grains, trouvés dans la pierre calcaire, qui donnent partout le meilleur fer.

On peut regarder leur sphéricité, leur formation de plusieurs couches concentriques et circulaires, comme des problêmes à résoudre en minéralogie. On ne concevra peut être que difficilement comment des parties de fer, en s’attirant et en se joignant les uns aux autres, ont pu prendre cette forme. Mais en résolvant ce problême, on résoudra aussi celui qui concerne les géodes qui paraissent n’être que la même chose et dépendre de la même loi de la cristallisation. Cependant dans un instant, nous allons voir que la bonté et la richesse de ces grains dépendent de la pierre où ils se trouvent, ce qui prouve qu’elle contribue à leur formation ; quoique la pierre calcaire dont nous parlons soit trés belle, et trés blanche, on trouve néanmoins par l’analyse, qu’elle contient beaucoup de parties de fer. Cette pierre calcaire au lieu dont nous parlons, c’est à dire là où se trouve le minerai de fer en grains, forme une sorte de banc ou nappe de quarante à cinquante pieds d’épaisseur et de cent quatre-vingts toises 9 d’étendue à peu prés. Ce banc est divisé par couches ou par parties trés irrégulièrement arrengées, ou pour mieux dire comme brisées. Cette pierre est d’un tissu ferme, d’une patte fine et susceptible de prendre le poli et l’on voit qu’elle n’est pas de nature à se présenter en couches ou bancs réguliers. Aussi de ce lieu jusqu’à Belfort et même au delà, on ne trouve à proprement parler aucun…

(La suite dans : Les aventures minéralogiques d’Antoine-Grimoald Monnet, par Roland Guillaume, page 43)

« Mon beau Giro » de Georges Weber : une chanson au profit de la caisse des chômeurs de Giromagny

Il y a quelques mois, M. le maire de Giromagny portait à notre connaissance un courrier adressé à la mairie provenant de madame Yvette Are-Weber. L’auteure joignait à sa lettre un texte écrit par son père Georges Weber et intitulé : « Mon beau Giro ». Ce texte élogieux pour Giromagny et ses habitants était vendu au profit des chômeurs du bourg.

Une chanson vendue au profit des chômeurs dans les années 30

Le texte « Mon beau Giro », inspiré de la chanson « Mon Paris (Ah ! Qu’il est beau mon village) » d’Alibert 1 , était vendu 1 franc au profit des chômeurs de Giromagny en 1932.

Mon beau Giro

Paroles de Doublevé G.

1er couplet

Sur les bords de la Savoureuse,

Du pont de la Ciotte au Trou-Glinglin,

Parmi notre cité rieuse,

La Cavalcade aujourd’hui bat son plein,

De tous côtés la foule est accourue,

On se bouscule dans la rue,

Le servic’d’ordre est empilé.

Refrain

Ah ! ce qu’il est beau mon village

Mon Giro… Giromagny,

Blotti parmi le vert feuillage,

C’est un vrai petit paradis.

Moi j’aime mieux le Hautot

Que Nice ou Monté-Carlo

Et tout’s les plag’s à gigolos,

Et ceux qui trouvent vraiment

Qu’Chamonix est épatant

Ne connaiss’nt pas notre Mont-Jean.

2e couplet

À Giro les femmes sont belles,

Les jeunes fi ll’s ont de jolis minois,

Et quand mûriront les brimbelles

Qu’il fera bon se perdre dans les bois.

Sur leurs beaux chars admirez-donc nos Reines,

Paris ne pourrait en montrer autant.

Chez nous on les trouv’ par douzaines,

Giro ! quel pays épatant.

Refrain

Ah ! ce qu’il est beau mon village

Mon Giro… Giromagny,

Tout’s les jeun’s fi ll’s sont à la page,

Et tous les gas sont dégourdis

Les bell’s mèr’s assurément

Ne se font pas de tourments,

Pour trouver un gendre charmant.

Et les maris galamment

Sont tous fi ers d’prendr’le volant

De la p’tite voitur’d’enfant.

Ah ! ce qu’il est beau mon village

Mon Giro… Giromagny.

3e couplet

Pour monter cette belle fête

Le comité s’est mis sur les dents :

Jul’Hennemann s’est cassé la tête,

Viron ne peut plus que tirer des plans,

Verrier, Bizet pleins de sollicitude,

Avec Hartmann se sont décarcassés,

Schoffi t a lâché son étude,

Et Mimil ses d’mis bien tassés.

Refrain

Ah ! ce qu’il serait beau mon village

Mon Giro… Giromagny.

Si tous vous aviez le courage

D’y mettre un petit peu le prix.

Allons Messieurs, pleins d’entrain

Lâchons tous quelques rotins,

Pour soulager notre prochain.

Ouvrez donc pour les chômeurs,

Vos port’monnaies et vos cœurs,

Et ça vous portera bonheur.

Ah ! ce qu’il est beau mon village

Mon Giro… Giromagny.

La crise économique dans le Pays sous-vosgien

Le krach boursier d’octobre 1929, suivi de la crise économique mondiale, n’épargne pas Giromagny. Les industries textiles du Pays sous-vosgien qui font vivre la majeure partie de la population locale réduisent leur activité ou s’arrêtent totalement. Cette situation met de nombreuses familles dans le besoin. Face à cette conjoncture, le conseil municipal, présidé par le maire Émile Lardier, vote « la création d’une allocation de secours de chômeurs complet ».

Quelques mois plus tard, cette même assemblée vote « la création d’une caisse de secours de chômage partiel ». Ces caisses de chômage complet ou partiel sont alimentées par différentes sources :

1. les crédits votés par le conseil municipal.

2. les subventions de l’État et du conseil général.

3. les dons ou legs qui pourront être faits à la ville de Giromagny pour cet objet.

Le 28 juillet 1931, le montant de l’allocation votée est de 6 francs par jour pour le chef de famille ou le célibataire, de 3 francs par jour pour la personne de plus de 16 ans au chômage vivant dans le ménage d’un parent, de 2,50 francs pour le conjoint d’un chômeur et pour chacune des personnes de moins de 16 ans à charge. Le total du montant alloué par ménage ne peut excéder 16 francs par jour et la durée d’allocation n’excède pas 120 jours.

Une cavalcade est organisée en guise de solidarité

Cette situation difficile affecte de nombreuses familles et suscite la solidarité entre les Giromagniens : plusieurs amis, issus des professions libérales ou non, organisent une cavalcade le 10 juillet 1932 en solidarité avec la classe ouvrière touchée par le chômage. Les bénéfices sont versés à la caisse de secours des chômeurs comme le permet la délibération du conseil municipal (voir paragraphe précédent). L’Est Républicain fait écho de cette cavalcade du 10 juillet : …

(La suite dans : « Mon beau Giro » de Georges Weber, par Marie-Noëlle Marline, page 56)

François Choffin de Petite Fontaine, un soldat dans la tourmente des guerres du Second Empire

Conservées précieusement par la famille, trois lettres écrites par François Choffin à ses proches résidant à Petite Fontaine, pendant la guerre de Crimée puis la guerre franco-prussienne de 1870-1871, constituent des témoignages rares, sinon exceptionnels, sur les guerres méconnues, voire oubliées du Second Empire. Mais qui est François Choffin ? Il est né le 29 mars 1830 à Petite Fontaine de François Choffin, propriétaire-cultivateur et de Magdelaine Crave. Engagé volontaire en 1851 à l’âge de 21 ans, il est incorporé au 14e régiment d’artillerie à cheval, unité destinée à manœuvrer avec la cavalerie. Il est nommé brigadier le 12 avril 1853. Ensuite il incorpore le 10e régiment d’artillerie monté en 1854 ; cette unité est affectée aux régiments d’infanterie. François devient maréchal des logis le 17 août 1854.

François Choffin à Petite Fontaine en 1851 : les raisons de son engagement ?

Petite Fontaine compte 232 habitants en 1851, c’est un petit village qui vit exclusivement de l’agriculture. Au recensement de 1851 sont dénombrés 32 « propriétaires-cultivateurs ». Le maire, Célestin Clavey, est probablement l’homme le plus riche du village. Il est « propriétaire-cultivateur et meunier », emploie un garçon meunier, quatre domestiques dont deux hommes « attachés à l’exploitation » et deux femmes pour les tâches domestiques. Le village compte 102 journaliers, des paysans qui possèdent de maigres parcelles et doivent louer leurs bras pour vivre. Ce peuple pauvre, toujours aux limites des ressources et à la merci d’une mauvaise récolte, est majoritaire à Petite Fontaine.

Au village il n’y a pas d’emplois industriels, pas d’aubergiste, pas de cabaretier, pas d’épicerie, pas de boulanger, la vie y est rude. La diffusion de l’industrie textile, si présente en Pays sous-vosgien, a « oublié » Petite Fontaine : deux couples de tisserands seulement apparaissent au recensement. François Choffin est le fils d’un cultivateur probablement assez aisé puisqu’il est instruit, les trois lettres très bien écrites qui nous sont parvenues le prouvent. Pourquoi s’est-il engagé en 1851, nous ne le savons pas, mais le monde paysan a été durement touché dans les années 1845-1847, suite à des récoltes de céréales et de pommes de terre particulièrement mauvaises. Les rendements agricoles étant faibles, le village est probablement aux limites du surpeuplement dès la première moitié du XIXe siècle ; l’importance de l’émigration vers l’Amérique dans les années 1830 tend à le démontrer. Même si la situation du monde rural s’est un tant soit peu améliorée, il faut bien se garder d’idéaliser la vie des paysans de Petite Fontaine à cette époque. Le Pays sous-vosgien, comme une bonne partie de la France, fait preuve d’une vitalité démographique remarquable dans la première moitié du XIX e siècle.

L’accroissement de la population est dû à la forte natalité des campagnes, une augmentation significative malgré une mortalité pourtant très élevée, comme on peut le constater avec la famille Choffin. En effet, François Choffin père a eu huit enfants, quatre seulement sont arrivés à l’âge adulte : une fille, Victoire, et trois fils, François, Edouard, Gustave. Mais Marie-Catherine née en 1824 est décédée à trois mois, François né en 1825 a vécu quatorze mois, Gustave né en 1837 est mort à l’âge de deux ans et il faut encore noter un garçon mort-né en 1833… D’après le recensement de 1851 vit également dans la même maison et sur l’exploitation Nicolas Choffin, 52 ans, frère célibataire de François père. L’engagement de François fils dans l’armée et l’entrée de Gustave un peu plus tard au petit séminaire sont probablement liés à une situation difficile. Édouard reprendra l’exploitation familiale et participera activement à la vie du village en tant que conseiller municipal. Mais Petite Fontaine, avec « l’exode rural », un processus baptisé d’un terme biblique comme s’il s’agissait d’une malédiction divine, va voir sa population diminuer progressivement pour tomber à son plus bas niveau en 1962 avec 111 habitants seulement.

L’Empire, c’est la paix !

Porté à un pouvoir presque absolu par le coup d’État du 2 décembre 1851, coup d’État approuvé par le plébiscite du 20 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte est proclamé Empereur héréditaire des Français le 2 décembre 1852, jour anniversaire du couronnement de Napoléon I er . Il prend le nom de Napoléon III.

Dès le début de l’année 1852, les puissances européennes, Angleterre, Autriche, Prusse, Russie, se sont inquiétées du pouvoir à caractère dictatorial de ce prince-président, neveu de Napoléon Ier, et se sont préparées à la guerre. Louis-Napoléon a tenté de les rassurer dans un discours prononcé à Bordeaux le 9 octobre 1852 :

« Il est une crainte à laquelle je dois répondre. Par esprit de défiance, certaines personnes se disent : l’Empire, c’est la guerre. Moi je dis : l’Empire, c’est la paix. C’est la paix car la France le désire et, lorsque la France est satisfaite, le monde est tranquille. La gloire se lègue bien à titre d’héritage, mais non la guerre […]. À ces époques de transition où partout germent tant de causes de mort, on peut dire avec vérité : Malheur à celui qui, le premier, donnerait en Europe le signal d’une collision dont les conséquences seraient incalculables. »

Ces paroles seront démenties par les faits. Contrairemement à la période précédente, le Second Empire a été une période de guerres. Le prince-président, n’étant pas satisfait de la carte de l’Europe issue du ongrès de Vienne de 1815, a essayé d’apporter au statu quo territorial de l’Europe d’importantes transformations. Il a souhaité faire triompher en Europe le principe des nationalités par des moyens pacifiques. Mais que l’Empereur le voulût ou non, dans une certaine mesure, la guerre était en germe dans le régime impérial. Appuyé sur l’armée, issu de la tradition napoléonienne, le Second Empire pouvait difficilement se passer de la gloire militaire. En Europe, la France a été engagée dans trois grandes guerres : la guerre de Crimée (1854-1856) contre la Russie, la guerre d’Italie (1859) contre l’Autriche, la guerre de 1870 contre la Prusse et les autres États allemands.

Les débuts de la guerre de Crimée

Les ambitions du tsar Nicolas Ier en Orient vont permettre à Napoléon III de briser l’isolement de la France en Europe. Depuis plus de deux siècles, l’expansionnisme russe rogne les territoires ottomans situés au nord de la mer Noire et, en 1853, le tsar engage contre l’Empire ottoman une action qu’il espère décisive. Pour saper l’autorité du sultan, il revendique la protection de l’importante communauté orthodoxe vivant dans les provinces balkaniques de l’Empire ottoman. Ce dernier refuse l’ingérence russe et, après l’invasion des provinces roumaines par les troupes du tsar, déclare la guerre à la Russie en octobre 1853. Afin de garantir l’indépendance et l’intégrité de l’Empire ottoman, la France et l’Angleterre, après bien des atermoiements, déclarent la guerre à la Russie le 27 mars 1854. Le gouvernement de Londres, fidèle à sa politique traditionnelle, entend barrer aux Russes l’accès à la mer Méditerranée ; Napoléon III veut réduire la puissance militaire russe et redonner à la France, grâce à ce conflit, une place de premier ordre en Europe. Les Alliés décident d’attaquer la Crimée et la base de Sébastopol où se trouve la flotte russe de la mer Noire ; l’objectif est de prendre la ville, de détruire le port et les navires, et de rembarquer le plus rapidement possible avant l’hiver. La flotte prend la mer le 7 septembre 1854, 400 navires embarquent 28 000 soldats français et 26 000 britanniques. La décision d’attaquer la Crimée a été prise sans véritable préparation. Les commandants alliés ne disposent d’aucune carte précise de la péninsule, ignorent l’importance des défenses russes, pensent que le climat de la Crimée est doux, sont convaincus d’une victoire rapide et n’ont donc pas équipé leurs soldats pour d’éventuels combats hivernaux…

Le débarquement des troupes alliées a lieu le 14 septembre 1854 dans la baie de Kalamita, à 45 kilomètres au nord de Sébastopol. Le choc avec les Russes se produit le long du fleuve Alma où les zouaves du général Bosquet contraignent les soldats du tsar à battre en retraite vers Sébastopol. L’amiral Kornilov fait creuser des tranchées et construire des bastions dans l’urgence pour améliorer les fortifications de la ville. Néanmoins les Alliés restent optimistes et pensent prendre la ville en quelques jours (ils devront admettre plus tard que la campagne serait longue et difficile).

Un assaut contre Sébastopol étant impossible en l’absence de renforts, les troupes vont devoir passer l’hiver sur place, sans abris ni vêtements adéquats. Très vite le froid, la pluie, la neige remplissent les tranchées de boue. Les chemins impraticables compliquent le ravitaillement des troupes. Dans ces conditions très difficiles, les victimes se comptent par milliers ; plus de 11 000 soldats français meurent de faim, de froid, de maladie durant l’hiver. Les ressources humaines et matérielles ne permettent plus la moindre offensive. Le front reste relativement calme, hormis quelques escarmouches et coups de main. Les belligérants ont besoin de renforts. Et c’est là qu’intervient François Choffin, de Petite Fontaine.

François Choffin arrive en Crimée

« Embarqués le 16 février (1855 N.D.L.R.) pour nous rendre sur le glorieux théâtre de la guerre, nous mîmes à la voile le 20 au matin. Un vent violent surgit bientôt et quelques instants suffirent pour dérober la terre à notre vue. Vous dépeindre ma traversée et me perdre en de longs détails n’est pas ici mon but. Je vous dirai seulement que…

(La suite dans : François Choffin de Petite Fontaine, un soldat dans la tourmente du Second Empire, par Bernard Perrez, page 61)

Les bannières et les drapeaux des sociétés musicales dans le Territoire de Belfort

La bannière et le drapeau ont toujours accompagné les différents corps d’armée, mais également les associations civiles : culturelles, sportives et sociales. Pour les membres des associations, ces emblèmes ont représenté la tradition, le symbole et l’appartenance.

Le drapeau

Bien entendu, il est bleu blanc rouge et de forme carrée avec des franges dorées sur le pourtour. Les inscriptions sont en lettres dorées. Il est orné de la lyre 1 , du blason de la cité ou de motifs religieux. Très souvent, il comporte des inscriptions des deux côtés. Il est complété par une pointe en bout de la hampe et quelques fois par une cravate.

La bannière

Sa forme verticale est souvent de grande dimension : environ 1,5 m. Ici également franges et lettres dorées, lyres, blasons et motifs religieux. Elle est supportée par une hampe horizontale, surmontée d’une pointe et ornementée avec des fourragères de chaque côté.

L’usage des étendards

Depuis très longtemps, les étendards des sociétés musicales comme ceux des régiments ont participé aux diverses cérémonies extérieures : les cérémonies patriotiques, les fêtes, les commémorations (figure 2). Pour les sociétés musicales, lorsqu’un défilé est organisé, le musicien porte-drapeau est placé en tête, et il conduit les musiciens suivis par les autres porte-drapeaux, les officiels et le public. Nous les avons vus quelques fois, dans le passé, lors des concerts publics où le porte-drapeau se tient debout avec son drapeau, à proximité du premier rang. Par ailleurs, les photos d’ensemble des harmonies et fanfares, notamment les photos anciennes, montrent drapeaux ou bannières dominant les musiciens.

Dans le Territoire de Belfort

Des bannières et drapeaux des harmonies et fanfares ont été conservés et retrouvés dans les locaux des sociétés. D’autres ont été conservés par des associations, ou déposés en mairie ou dans un musée. Certains équipements sont très vieux. Ils méritent d’être ainsi mis en valeur. Toutefois, beaucoup de bannières et drapeaux n’ont pas été retrouvés, mais les recherches continuent… Le présent article rappelle et liste les groupes musicaux du Territoire de Belfort (fanfares et harmonies) ayant existé aux XIXe et XXe siècles et ceux qui existent encore aujourd’hui en s’appuyant sur les articles parus dans les revues La Vôge numéros 39 et 41.

Fanfares et harmonies dans le Territoire de Belfort depuis le XIX e siècle

Bavilliers

L’Union de Bavilliers, fanfare des tissages et filatures Bornèque, a eu une activité connue de 1884 jusqu’au début des années 1910.

Beaucourt

La société de musique Les Orphéonistes existe en 1858. C’est une des premières sociétés du Territoire de Belfort. Reconstituée en 1880, elle devient Société de Musique de Beaucourt en 1903. Activité jusqu’au début des années 1960.

Belfort. Plusieurs sociétés

L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Belfort (OHVB) est créé en 2000 par la fusion de deux harmonies : la Lyre Belfortaine, créée en 1869, société municipale, et l’Harmonie Alsthom fondée en 1885 au sein de la Société Alsacienne de Construction Mécanique (ses différentes appellations : Fanfare des Usines, Harmonie des Usines en 1897, Harmonie de la Société Alsacienne en 1918, Harmonie Alsthom en 1926).

Nota : durant la Seconde Guerre, en 1942, les deux sociétés, la Lyre et l’Harmonie Alsthom se sont unies, sous le nom de Groupement Musical, afin d’organiser des concerts au profit d’œuvres de bienfaisance. La figure 3 présente le drapeau de l’Harmonie Alsthom orné d’une lyre. Le drapeau de la Lyre Belfortaine n’a pas été retrouvé et la figure 4 montre la Lyre lors d’un défilé dans les années 1960, avec son directeur Richard Ciapolino.

La société de Trompettes l’Union, créée en 1930 par la réunion de deux sociétés de trompettes : la fanfare Les Trompettes La Lorraine (appelée également Trompettes du faubourg des Vosges), fondée en 1898, et l’Etendard de Salbert et Valdoie fondée en 1911. Elle a eu une activité jusqu’à la fin des années 1950.

Châtenois-les-Forges

La fanfare des usines, appelée Harmonie Vermot ou Harmonie des Forges de Châtenois a une activité entre 1892 et 1914. Elle n’a pas été reconstituée ensuite. La bannière de l’Harmonie des Forges (figure 5) est déposée en mairie de Châtenois. Une Fanfare Municipale est créée en 1962 et devient Harmonie Municipale en 2000. Toujours en activité.

Danjoutin

La société Musique de Danjoutin, société municipale, est créée en 1880. Différentes appellations : Fanfare de Danjoutin en 1907, Société Musicale en 1926, Lyre Danjoutinoise en 1946 puis Harmonie Municipale de Danjoutin en 1974. Toujours en activité.

(La suite dans : Les bannières et les drapeaux des sociétés musicales dans le Territoire de Belfort, par Claude Parietti, page 79)

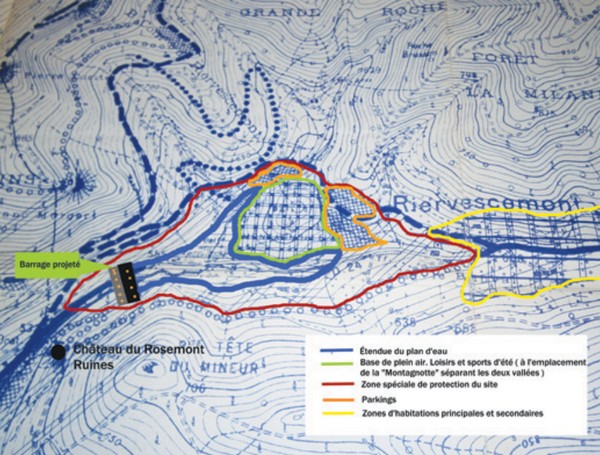

Ouf ! Le projet de barrage à Riervescemont est tombé à l’eau !

Dans le cadre de l’aménagement de la zone touristique du ballon d’Alsace, l’administration a projeté, dans les années 1960, de créer plusieurs barrages-réservoirs d’eau sur les sites de Sewen (60 ha), Lerchenmatt (50 ha), Riervescemont (12 ha), Rougemont-Saint-Nicolas (25 ha). Un cinquième site, en amont du verrou glaciaire de Malvaux fut aussi envisagé.

Ouvrons les dossiers du plan directeur d’urbanisme de la zone touristique au ballon d’Alsace :

Constitution d’un groupement d’urbanisme au ballon d’Alsace

Le site du ballon d’Alsace étant partagé entre quatre départements, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin, les Vosges et la Haute-Saône, plusieurs conférences ont eu lieu depuis 1960 dans le but de concerter les interventions administratives des différents services de l’État. Dès 1962, le département du Haut-Rhin a demandé que le champ de l’étude ne se limite pas à la zone sommitale du ballon d’Alsace et soit développé vers l’est et le sud-est. L’arrêté ministériel du 9 décembre 1963 porte constitution du groupement d’urbanisme de la zone touristique du ballon d’Alsace (cet arrêté a été modifié en 1968 pour étendre sensiblement le périmètre de l’étude). Le 22 janvier 1964, un arrêté préfectoral prescrit l’établissement d’un plan d’urbanisme au ballon d’Alsace.

Par délibération en date du 30 mai 1965, « le maire de Riervescemont donne connaissance au conseil municipal de la lettre de M. le Directeur de la Construction en date du 29 avril 1965 concernant la constitution d’un groupement d’urbanisme au Ballon d’Alsace. Après délibération, le conseil à l’unanimité ne juge pas nécessaire l’adhésion de la commune audit groupement. »

1965 : Avant-projet pour un plan directeur d’urbanisme de la zone touristique au ballon d’Alsace

En mai 1965, l’avant-projet du plan directeur d’urbanisme de la zone touristique au ballon d’Alsace est établi. Le rapport justificatif dans son introduction expose que, depuis de nombreuses années, la zone du ballon d’Alsace est l’objet d’une fréquentation croissante. Pendant la belle saison une foule de promeneurs, dont le nombre s’accroît avec le développement de l’automobile, vient chaque fin de semaine prendre l’air ou chercher les fruits sauvages dans les bois ou sur les hauts pâturages. En hiver, pendant les quelques semaines d’enneigement dont les pentes nord de la montagne bénéficient chaque année, des skieurs de tous âges viennent des villes voisines. Cette fréquentation provoque une floraison de constructions de tous ordres… sept remontées mécaniques ont été construites ces dernières années et des chalets à usage de résidence secondaire ont commencé à proliférer en désordre. L’équipement hôtelier reste embryonnaire.

Des premières études ont montré l’intérêt d’aménager les zones touristiques, non pas en se limitant aux sports d’hiver, mais au contraire en vue de permettre la venue des touristes et promeneurs d’été qui représentent la fréquentation la plus nombreuse. En outre, depuis quelques années, la région périphérique aux Vosges rencontre des difficultés croissantes dans son alimentation en eau, potable ou industrielle. De ce fait, les autorités compétentes ont envisagé, parmi plusieurs solutions, la création de plusieurs réservoirs saisonniers dans lesquels seraient emmagasinées les précipitations d’hiver, et qui restitueraient en été un complément d’eau aux rivières ou aux nappes phréatiques. Les plans d’eau ainsi créés seraient susceptibles, en dépit de leurs variations saisonnières, d’attirer de nombreux amateurs de sports nautiques.

En ce qui concerne l’accès jusqu’aux sommets, une fréquentation accrue n’est concevable qu’au prix de l’amélioration des liaisons routières existantes et de la création de nouveaux circuits automobiles et de nouvelles aires de stationnement. Le périmètre d’étude englobe une surface d’environ 7 500 ha et touche douze communes sur quatre départements, à savoir :

- Saint-Maurice-sur-Moselle dans les Vosges

- Plancher-les-Mines en Haute-Saône

- Sewen et Dolleren dans le Haut-Rhin

- Rougemont-le-Château, Etueffont-Haut, Lamadeleine, Riervescemont, Vescemont, Grosmagny, Rougegoutte et Lepuix-Gy dans le Territoire de Belfort.

L’avant-projet établi en 1965 vise à recenser l’ensemble des possibilités du site sans préjuger de savoir si elles doivent être exploitées ou si une partie seulement des opérations reconnues physiquement possibles serait en fin de compte retenue dans le cadre des besoins réels et des moyens financiers. Sur les plans de cet avant-projet figurent les emplacements prévus pour créer des barrages-retenues d’eau.

Grosse inquiétude à Riervescemont…

Frappés de stupeur à la lecture de cet avant-projet, les élus et habitants de Riervescemont y voient leur village noyé !… Le plan projette un barrage sur la Rosemontoise, en contrebas des ruines du château du Rosemont, là où la vallée se resserre avant de se séparer de part et d’autre du Calvaire et de la forêt de la Montagnotte. L’accès unique au village par la route départementale disparaît sous l’eau ; il est remplacé par une nouvelle route qui quitte la départementale à partir de l’oratoire pour longer la vallée de la Goutte des Canals par la forêt du Chantoiseau. Cette nouvelle route contourne la forêt de la Montagnotte pour rallier la départementale dans la vallée du Brinval (env. 200 m en amont de la mairie), puis rejoindre par le col des 7 Chemins le village de Lamadeleine-Val-des-Anges et arriver au barrage projeté à Saint-Nicolas…