Édito

En 1988, quelques individus déjà impliqués dans le milieu associatif, patrimonial et historique du Pays sous-vosgien, se prennent à rêver…

A rêver d’un magazine « grand public », condition primordiale, qui concilierait passé historique, anecdotes, témoignages, actualités, le tout avec rigueur. Avec la rigueur des savants, même si savants ils ne le sont pas vraiment… encore qu’ils le soient devenus un peu, à leur insu !

Bref, cette revue, ce magazine, ce bulletin au nom si souvent contesté, questionné, voire récusé, LA VÔGE, fête aujourd’hui ses 30 ans. Ce n’était donc pas un rêve !

Bisannuelle dans un premier temps, La Vôge devient parution annuelle à partir de 2005. Mieux, depuis 2016, elle est en couleur. En 30 ans, l’équipe de rédaction a changé. Beaucoup sont partis – à jamais pour certains – d’autres sont arrivés, au moins un est présent depuis le début, et vous tenez entre vos mains La Vôge n° 46.

Preuve qu’avec une bonne dose de passion, beaucoup de curiosité, un zeste de rigueur et un brin d’humilité, on peut faire vivre ce type de publication… à condition bien sûr d’avoir des lecteurs !

Et vous êtes là, toujours aussi nombreux, alors : 46 fois merci !

François Sellier.

Table des matières

| Édito | 1 | |

| Il y a 100 ans ! – Revue de Presse | Martine DEMOUGE | 2 |

| 7 novembre 1918, le début de la fin… | François SELLIER | 20 |

| La lutte contre un « péril national » : l’armée face à la grippe de 1918 dans le Territoire de Belfort | Eric MANSUY | 22 |

| Le dessous des cartes | François SELLIER | 34 |

| Accident à Chaux – enquête | Marc DUMAS | 35 |

| Mai-juin 1918 : Les « Sammies » sont à Rougemont ! | François SELLIER | 50 |

| Les vieilles familles du Territoire : Les Jardot d’Évette | Jacques MARSOT | 55 |

| Métier d’antan : le voiturier. Texte en patois du Rosemont : Traduction en français : | André MARIE José LAMBERT |

57 |

| Les traces des charbonniers en montagne 2e partie | Roland GUILLAUME | 60 |

| L’école de Riervescemont, en remontant le temps… | Marthe PELTIER | 71 |

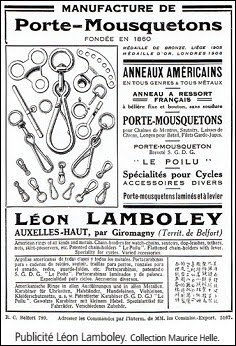

| Auxelles-Haut autrefois… une petite cité industrielle ! | Bernard PERREZ | 74 |

| Le kiosque à musique de Valdoie | Claude PARIETTI | 87 |

| Clap de fin pour la quincaillerie Schenck de Giromagny | Marie-Noëlle MARLINE-GRISEZ | 93 |

| 1939-1945, une enfance au pied du ballon d’Alsace | Stéphane MURET | 96 |

| La ferme à galerie, une spécificité architecturale de « la Vôge » | Jean-Christian PEREIRA | 106 |

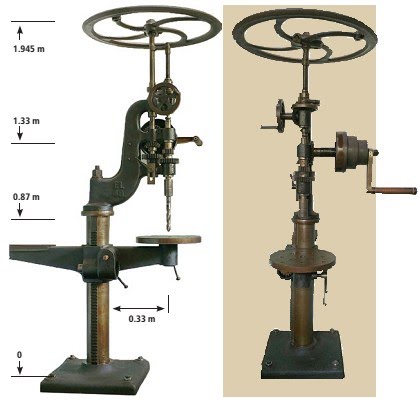

| Histoires de machines… « à percer » | Patrick LACOUR | 109 |

| La petite histoire en patois : Lo lavou et M’sio lo tiurie – Le lavoir et M. le curé Texte traduit par André, Colette, Pierre et Louis du groupe « Djoza potois » de la Haute Savoureuse Illustrations de François BERNARDIN |

112 | |

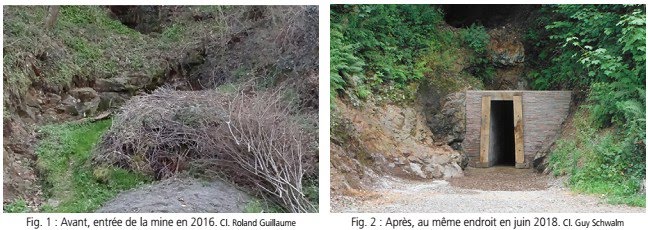

| MAGAZINE In memoriam La vie de l’association Les cicatrices du terrain : les limites Transmission du drapeau des anciens combattants de Giromagny Petite leçon de patois sous-vosgien n°2 Eclipse de lune du 27 juillet 2018 La Vôge a lu L’aménagement du Nouveau Saint-Daniel à Lepuix Inauguration de la mine Saint-Daniel à Lepuix Journées européennes du Patrimoine |

François SELLIER Marie-Noëlle MARLINE-GRISEZ Roland GUILLAUME Marie-Noëlle MARLINE-GRISEZ Louis MARLINE François SELLIER François SELLIER Roland GUILLAUME Roland GUILLAUME |

115 116 119 121 123 124 124 125 126 129 |

Il y a 100 ans !

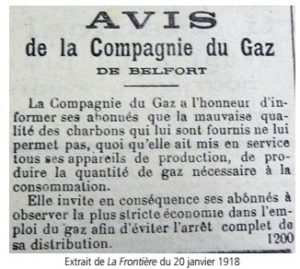

Alors que la France entre dans sa quatrième année de guerre, la presse locale fait état des restrictions de plus en plus sévères qui affectent la population. Concernant les combats, le début de l’année 1918 voit se rompre l’équilibre stratégique et tactique qui, sur le front occidental, avait transformé le conflit en une interminable guerre de position.

L’année 1918 en bref

Des restrictions de plus en plus pesantes

Dans le journal l’Alsace du 23 janvier 1918 on peut lire que « le Bureau Permanent de l’Office Départemental des Céréales se trouvant momentanément dans l’impossibilité de faire face aux demandes de farine qui lui parviennent chaque jour plus nombreuses estime qu’une restriction importante s’impose dans la consommation du pain. L’Administration, confiante dans le patriotique esprit de chacun insiste pour que non seulement tout gaspillage soit absolument évité, mais que la consommation soit réduite au strict minimum et remplacée le plus possible dans l’alimentation par des légumes secs et des pommes de terre. »

Un autre article de ce même journal paru le 9 septembre rappelle que « la ration hebdomadaire de la viande a été réduite à 200 grammes par personne à partir du 12 août. »

Concernant les combats, le début de l’année 1918 voit se rompre l’équilibre stratégique et tactique qui, sur le front occidental, avait transformé le conflit en une interminable guerre de position. Les Allemands qui étaient cantonnés à la défensive depuis l’automne 1914, reprennent l’offensive car ils veulent en finir avant l’engagement effectif des troupes américaines.

En juin, ils sont de retour sur la Marne dont ils avaient été chassés en 1914. Paris est sous le feu des canons à longue portée, dont la fameuse «Grosse Bertha». Les combats font rage ; les Alliés « plient mais ne rompent pas ». A la mi-juillet, une vigoureuse contre-offensive alliée surprend l’assaillant et l’oblige à battre en retraite. Cette seconde victoire de la Marne, si elle n’est pas décisive, constitue malgré tout un tournant dans l’histoire militaire de la guerre.

Enhardi par ses succès, Foch poursuit sa lancée. Le 8 août le front est enfoncé en différents points. En septembre, l’assaut final est donné sur l’ensemble du front. Fin octobre, les Allemands sont rejetés sur la Meuse, leur point de départ de 1914. Ailleurs aussi en Europe l’histoire s’accélère. Fin octobre, la victoire italienne de Vittorio Veneto chasse l’armée autrichienne de la péninsule. L’Autriche-Hongrie se désagrège, minée par les revendications de ses minorités nationales.

L’empereur Charles 1er abdique. C’est la fin de l’empire millénaire des Habsbourg. L’Allemagne, elle, plonge dans le chaos. Début novembre, la flotte basée à Kiel se mutine et la révolte s’étend à tout le pays. Le Kaiser Guillaume II abdique le 9 novembre et la République est proclamée. Face à la menace révolutionnaire intérieure le gouvernement est conduit à réclamer l’armistice sans tarder. On estime que 9,5 millions de soldats sont morts lors de ce premier conflit mondial (1,4 million en France, 1,9 million en Russie et 2 millions en Allemagne).

À partir du mois d’octobre de cette même année, l’épidémie de grippe espagnole fait des ravages parmi la population (1,2 million de victimes en Europe, 450 000 en Russie). «Pourtant, on ne s’émeut guère tant est grande la sidération provoquée par les morts de la Grande Guerre. ».

C’est également au cours de l’année 1918 (le 6 février) que le Parlement britannique accorde aux femmes de plus de 30 ans le droit de vote.

Il convient de rappeler qu’en France, les femmes devront attendre le 21 avril 1944 pour obtenir le droit de vote mais ce n’est qu’un an plus tard, le 29 avril 1945, à l’occasion des élections municipales, qu’elles utiliseront ce droit pour la première fois.

Journal : L’Alsace

N.D.R. : S’agissant d’articles de presse, l’orthographe des noms propres, la ponctuation et la syntaxe originales ont été respectées.

4 janvier 1918

Anjoutey – Une bien triste nouvelle vient d’arriver au village

M. Justin Nicot, gendarme de la brigade de Beaucourt (Territoire de Belfort), vient de mourir de maladie à l’armée d’Orient où il se trouvait depuis à peine quinze jours. Désigné vers la fin de septembre dernier pour être affecté à la prévôté de l’armée d’Orient, nous le vîmes au cours de la visite d’adieu qu’il vint faire à sa famille à Anjoutey, et vu la santé florissante dont il jouissait, nous ne pensions guère ne plus devoir le revoir. Le brave gendarme Nicot est une victime du devoir et bien qu’il ne soit pas tombé au Champ d’honneur, il est mort pour la France. Nous adressons nos plus sincères condoléances à son épouse éplorée et à toute sa famille si cruellement et si soudainement frappée. Ils puiseront dans leur foi le courage et la force de supporter l’épreuve cruelle qui les frappe car leur cher mort ils le retrouveront un jour dans un monde meilleur. Qu’il repose en paix !

5 janvier 1918

L’échenillage

Clémenceau tient ses promesses. La chasse aux embusqués commence. Déjà, une circulaire vient de rappeler du front les jeunes gens des classes 1914-1915, confortablement installés depuis trois ans dans les usines de guerre. On ne verra donc plus ce spectacle scandaleux d’éphèbes de 21 à 23 ans qualifiés « spécialistes indispensables » et, sous ce beau prétexte, échappant aux dangers de la bataille, alors que chez leurs camarades du même âge, les tués et les blessés se comptent par milliers, alors surtout que tant de « vieux » de quarante ans, souvent chargés de famille et beaucoup plus intéressants que les blancs becs en question, n’arrivent pas, malgré leurs aptitudes à rentrer dans les usines.

C’est bien, mais ce n’est pas encore assez. On ne se fait pas une idée exacte du nombre de gens qui pour des raisons diverses, ont été soustraits jusqu’ici aux ennuis et aux périls de la mobilisation.

27 janvier 1918

Belfort – Nos compatriotes

Voici la citation d’un de nos compatriotes aviateur :

Le Général commandant de la …e armée a cité à l’ordre de l’armée le 13 janvier 1918 : L’adjudant de cavalerie Lienhart GeorgesFrédéric, pilote à l’escadrille S 36.

« Pilote remarquable par son audace et son habileté, exécutant à la perfection toutes les missions qui lui sont confiées, s’est dépensé sans compter pendant la préparation et l’exécution de l’attaque du 30 décembre1917, effectuant à basse altitude et malgré le tir précis de l’ennemi, de nombreuses reconnaissances photographiques et liaisons d’infanterie remarquables, descendant soudain à moins de 200 mètres pour attaquer les troupes ennemies à la mitrailleuse et en particulier les 20, 26, 27, 29 et 30 décembre 1917. »

Cet adjudant pilote a déjà deux fois été cité à l’ordre et décoré de la Valeur militaire italienne en argent et de la Médaille commémorative de guerre.

Nous lui adressons nos sincères félicitations.

13 février 1918

Auxelles-Haut – Contre la vie chère

Dimanche dernier, il a été formé une coopérative de consommation ayant pour but de fournir à ses associés, au plus bas prix possible, des denrées d’épicerie, mercerie, chaussures et fournitures

diverses. Le Conseil d’Administration, réuni à la Mairie, a nommé parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un gérant. Ce sont : Messieurs Couqueberg, Durin, Plubeau et Grosboillot.

2 mars 1918

Rougegoutte – Le feu

Mercredi soir, vers 7 heures, le clairon, puis les…

(La suite dans : Il y a 100 ans ! – Revue de Presse , par Martine DEMOUGE, page 2)

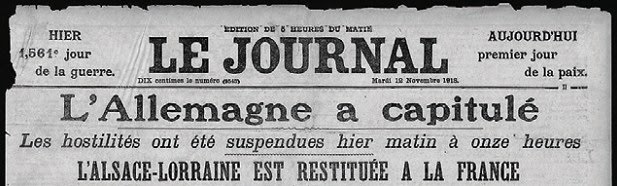

7 novembre 1918, le début de la fin…

C’est à 11 heures, le 11e jour du 11e mois de l’année 1918 que prend effet l’armistice signé entre les représentants alliés et allemands. Les chiffres sont impitoyables : quatre ans, trois mois et neuf jours de combats, huit millions de morts, six millions de mutilés…

Le 11 novembre 1918, ce sont généralement les cloches des églises qui annoncent à la France entière l’armistice signé quelques heures plus tôt dans un simple wagon de chemin de fer, en forêt de Compiègne. Les uns parlent de victoire, d’autres veulent croire que c’était « la der des ders », beaucoup pleurent et pas uniquement de joie…

Le traité de paix, lui, ne sera signé que le 28 juin 1919.

La Capelle – 7 novembre 1918

Mais avant tout cela, il y eut le 7 novembre 1918. Une date presque oubliée aujourd’hui, mais qui marque pourtant les premiers actes de la fin des combats. Ces premiers actes ont pour témoins et acteurs les hommes de la 3e compagnie du 1er bataillon du 171e régiment d’Infanterie de … Belfort !

Parmi ces hommes, le lieutenant Edouard Hengy de Belfort, le caporal-clairon Pierre Sellier de Beaucourt, le soldat Pierre Chrétien de Rougemont-leChâteau. Ce dernier raconte :

« On marchait en colonnes de chaque côté de la route, on avait reçu l’ordre de ne pas tirer. Devant nous, il y avait le capitaine et un autre officier qui marchaient en discutant. [Capitaine Lhuillier, capitaine Nabal ? N.D.L.A.] Ils avaient l’air tout joyeux, je me disais, il doit y avoir quelque chose ! Moi, j’étais juste derrière eux, en tête de la section. Quand l’autre officier est parti, j’ai dit au capitaine « il y a quelque chose de bon, là-bas ? ». Il m’a dit : « t’as pas entendu ? Oui, c’est les parlementaires allemands qui doivent venir ici, il faudra tous vous mettre dans le fossé pour les laisser passer ». J’ai répondu « oh s’il n’y a que ça, on veut bien le faire… »

En effet, aux environs de 7 h du matin, un messager cycliste est venu annoncer la nouvelle au capitaine Lhuillier qu’une délégation de plénipotentiaires allemands franchira les lignes dans la journée. Ordre est donc donné de ne pas tirer, afin d’éviter toute méprise qui pourrait être catastrophique…

Vers 14 h, un officier allemand, le lieutenant Von Jacobi, accompagné de deux uhlans, se présente au front de la 3è compagnie du 171è R.I. et annonce au lieutenant Hengy que les négociateurs allemands arriveront en automobile par la route Haudroy-La Capelle, mais qu’ils seront en retard à cause du mauvais état de la route.

À 20 h 10, les parlementaires allemands apparaissent enfin. La 1ère section de la 3è compagnie du 171, commandée par le sergent Joubert, est déployée de…

(La suite dans : 7 novembre 1918, le début de la fin… , par François SELLIER, page 20)

La lutte contre un « péril national » : l’armée face à la grippe de 1918 dans le Territoire de Belfort

Comme si les horreurs et les deuils accumulés jusque là n’avaient pas suffi, l’année 1918 n’aura vécu que quelques mois avant que dans cette guerre apparemment sans fin n’émerge « un mal qui répand la terreur », comme l’écrivait Jean de la Fontaine à propos d’une autre abomination. La terreur, cette fois, et malgré quelques rumeurs originellement insistantes, n’est certes pas due à la peste, mais à la grippe. La terreur, surtout, tient certainement aussi beaucoup au fait, pour reprendre les termes du fabuliste, qu’« ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés », puisque la maladie va rôder si malicieusement, si puissamment, et si obstinément, qu’elle semblera bientôt n’avoir pitié de nulle classe d’âge, nul rang social, nulle origine ethnique, nulle région. Dans ce cataclysme planétaire d’une ampleur telle que le nombre des morts qu’il a semés sur son parcours reste un sujet de conjectures un siècle plus tard, le Territoire de Belfort n’a pas échappé au sort commun. Il est à ce titre d’autant plus intéressant d’y étudier les manifestations du mal que le département concentre des caractéristiques permettant d’obtenir une vision nette de sa propagation chez les militaires et – quoique dans une moindre mesure – chez les civils, sur la ligne de front et à l’arrière de celui-ci, dans les hôpitaux militaires et civils, dans les cantonnements et dans les communes. Malgré les difficultés liées à l’étude véritablement approfondie de ce qui deviendra une pandémie, il est possible de mettre en lumière la façon dont la grippe s’est insinuée dans le département, sa perception par les autorités civiles et militaires, par les habitants et par les combattants, sa progression dans le temps, l’espace et la létalité, les mesures prises pour la contrer. Au final, hélas, ce sont les divers aspects d’un relatif constat d’échec, même à une faible échelle géographique, auxquels il nous faudra aboutir. Mais commençons par le commencement…

Belfort et le Territoire avant la grippe

Au moment où s’engage le conflit, en août 1914, le service de santé – c’est on ne peut plus logique – s’apprête à gérer un certain nombre de « pertes ». Il serait erroné de penser que ce sont les blessés de guerre qui monopolisent à eux seuls l’attention des médecins : jusque dans un passé récent, le nombre des morts des suites de maladie, le plus souvent une maladie infectieuse épidémique, a excédé celui des morts dus aux combats. Tel a été le cas, entre autres, avec le choléra en Crimée (entre 1853 et 1856), la variole et la typhoïde durant la guerre de 1870-1871.

Si la guerre russo-japonaise, en 1904-1905, marque une inflexion de cette tendance lourde, puisque les Japonais enregistrent plus de morts au combat que pour cause de maladie, les épidémies demeurent un sujet de préoccupation majeur pour le service de santé des armées. Avant guerre déjà, Belfort est frappée par la maladie dans sa garnison, quand le goitre se répand au sein des 35e et 42e régiments d’infanterie, dans les casernes et les forts de la Place, occasionnant plus de 900 cas durant l’été 1877.

Au cours de l’hiver 1913-1914, la morbidité dans les casernes, dans le nord-est de la France surtout, a atteint de tels sommets – 96‰ – que le sujet est amené devant la Chambre des députés par le Corrézien Edouard Lachaud, en février 1914. Six mois plus tard, la guerre débute, et le Territoire se trouve bientôt au cœur de la tourmente : une épidémie de fièvre typhoïde se développe avec une célérité alarmante dans les environs de la Place, causée par des conditions d’hygiène déplorables dans les localités du secteur. Deux hommes s’emploient à y faire face : le médecin principal de 1ère classe Georges Landouzy, médecin-chef de l’hôpital militaire de Belfort, et le médecin principal de 2e classe Jean Bousquet. Le second, ayant mis sur pied des équipes médicales, réussit, aux dires du général Thévenet, gouverneur de la Place, avec l’aide de « trois vaccinateurs exercés, […] à immuniser de 800 à 1.000 hommes par heure ». Le 17 novembre 1914, le docteur Georges Landouzy informe le général Thévenet que 50.000 vaccinations anti-typhoïdiques ont été effectuées, qui seront rapidement suivies d’autres campagnes d’injections, jusqu’au Mont-Bart et au Lomont, et permettront d’enrayer l’épidémie dans le secteur. Il y a là, pour le moins, une belle victoire locale sur la maladie, alors que les troupes du front des Vosges et d’Alsace sont frappées en nombre croissant durant les mois de novembre et décembre, les cas passant de 812 début novembre à 2.585 début décembre, puis 2.638 fin décembre, avant qu’une lente diminution ne soit entamée durant

le premier trimestre de 1915. Au moment où cesse la phase majeure épidémie, en 1915, la fièvre typhoïde a touché 110.000 hommes, et a tué près de 15.000 d’entre eux. En 1916, le fléau revient avec virulence : au sein de la VIIe Armée française, dans les Vosges et en Alsace, 1.812 cas se sont déjà déclarés en quelques semaines, selon un bilan du mois de juin. Pendant ce temps prospèrent en outre des maladies qui, pour être moins mortifères, n’en mettent pas moins en danger le maintien en conditions de combat d’effectifs non négligeables : dysenteries, leptospiroses, scarlatine, oreillons… En février 1918, c’est la rougeole qui frappe une centaine des enfants de Beaucourt, mais ne touche pas les militaires se trouvant dans la commune grâce à de strictes mesures d’isolement. Enfin, entre le 19 et le 21 avril 1918, c’est une épidémie d’oreillons qui est signalée sur le front de Belfort, au sein de la population de Traubach-le-Bas et dans les rangs de la 26e compagnie auxiliaire italienne, à Strueth. Elle ne précède l’apparition de la grippe sur ce même front que d’une semaine, passant ainsi le relais à un mal d’une tout autre facture.

Comment cerner la grippe…

Pour tenter au mieux de décrire la propagation de la grippe dans le Territoire de Belfort en 1918, il convient tout d’abord de cerner, en quelque sorte, quelles en ont été les unités de lieu, de temps, et d’action.

• Le lieu :

Ce que nous avons précédemment qualifié de « front de Belfort » est en fait, dans la terminologie militaire en vigueur, le « Secteur de Haute Alsace », soit une ligne de front courant du débouché de la vallée de la Doller aux abords de Pfetterhouse ; passant entre Aspach-le-Haut et Aspach-le-Bas, elle longe à l’Ouest les deux Burnhaupt, Ammertzwiller, Brinighoffen, Carspach, Bisel, Moos. Ce « Secteur de Haute-Alsace » est divisé en trois secteurs, tenus chacun par une division, les secteurs Nord, Centre et Sud : le secteur Nord s’étend de Leimbach au canal du Rhône au Rhin, le secteur Centre, du canal au bois d’Hirtzbach, le secteur Sud, du bois d’Hirtzbach à la frontière suisse.

À l’arrière de cette ligne de front se trouve l’ensemble du Territoire, dans les limites duquel sont réparties en profondeur des formations et structures sanitaires sur le rôle desquelles nous reviendrons, mais qui s’étireront en fait jusqu’à Héricourt, puis Lure. En avril 1918, les malades évacués du secteur Sud sont dirigés sur Morvillars, ceux du secteur Centre prennent la direction du Groupement d’Ambulances de Romagny, ceux du secteur Nord vont à Lachapelle. Dans l’ensemble, les contagieux transportables du « Secteur de Haute-Alsace » sont évacués vers Héricourt. Il en ira autrement de la théorie à la pratique, comme nous le verrons, et la situation est déjà quelque peu différente en mai 1918, alors que les malades de la partie septentrionale du secteur Nord sont évacués sur le Groupement d’Ambulances de Lauw, que ceux de la partie septentrionale du secteur Sud sont évacués sur le Groupement d’Ambulances de Valdieu, et ceux de la partie méridionale sur le Groupement d’Ambulances de Faverois. Enfi n, à l’été 1918, dans le secteur Sud, alors que le Groupement d’Ambulances de Faverois accueille et trie toujours les malades, le Groupement d’Ambulances de Morvillars reçoit les…

(La suite dans : La lutte contre un « péril national » , par Eric MANSUY, page 22)

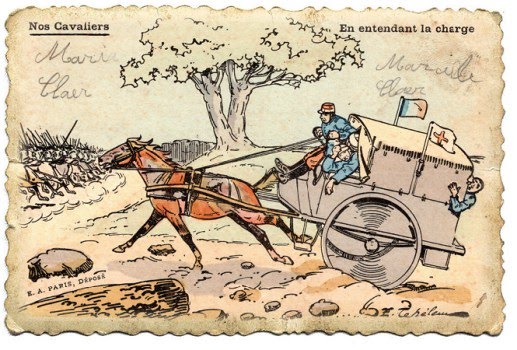

Le dessous des cartes

Vous connaissez bien désormais cette page de la petite histoire de la Grande Guerre racontée à travers une image. Nous avons cette fois choisi une carte postale envoyée par un poilu à sa famille.

Nous sommes le 19 octobre 1916, Marcel, infirmier-brancardier au 87e régiment d’artillerie lourde s’apprête à remonter en ligne dans la Somme où en mai 1916 il a déjà reçu une citation à l’ordre de son régiment d’alors. Il a choisi cette image de carriole pour annoncer son départ aux siens qui habitent à Rougemont. Mais aussi et surtout, malgré tout ce qu’il a déjà vu et enduré, malgré le danger qui l’attend, il est avant tout le père, le mari qui pense à l’éducation de ses enfants…

Ce texte pourrait être celui de beaucoup beaucoup de ces hommes dont les valeurs humaines n’ont jamais failli devant la mort qui les guettait en permanence.

Lisons et respectons :

Chère petite Marcelle,

Tu vois ma chérie que je pense toujours à toi. Je suis content que tu es une petite .une gentille, plus gentille que ton frère car toi tu ne vas pas rouler, tu restes bien vers la Maman. Je suis bien content que tu obéis à Maman et dis à Paul qu’il soit très sage comme toi.

Tu lui feras une bouchette et écrits-moi quand il fume une cigarette.

Je pense que le 1er novembre, voilà la voiture qui nous mènera dans la Somme ou à Verdun. Au revoir.

Ton Papa qui t’aime de tout son cœur. Embrasse la Maman pour moi et bien fort, que ça claque plein la maison. Salut à Paul le petit rouleur.

Ton papa qui vous embrasse tous.

François Sellier

Accident à Chaux – enquête

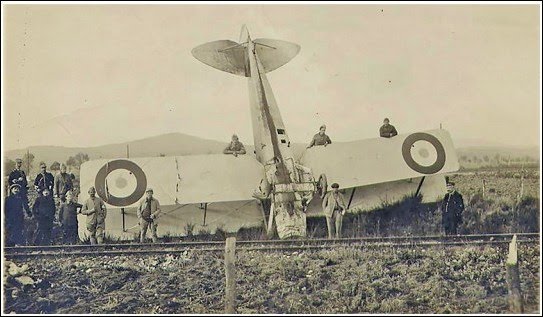

Photos rapportées par Armand Hours et prises en 1918 sur le terrain de Chaux

Armand Hours

Armand Hours est né le 12 septembre 1894 à Misserghin, en Algérie. C’était, à l’époque de l’Algérie française, le département d’Oran. La guerre venue, Armand Hours, de la classe 1914, se retrouva incorporé le 19 septembre et presque immédiatement reformé temporairement pour insuffisance pulmonaire. Il rejoint alors Oran, où il habite au 25 de la rue Thiers avec sa femme, Hermine Ruiz, épousée le 19 août 1914.

Le recrutement de soldat pressant, la commission de réforme d’Oran du 8 octobre 1915 l’incorpore au Groupe d’Aviation à compter du 10 novembre 1915. C’est ainsi qu’il se retrouve intégré à la SPA53, déplacé de terrain en terrain, travaillant vraisemblablement comme mécanicien sur les moteurs rotatifs.Le terrain d’aviation de Chaux est actif depuis 1917 : les premiers baraquements ont été construits en février et les premiers appareils, des Nieuport 17, sont arrivés en mars (Roland Guillaume, La Vôge n°45). Il recevra en octobre 1918 la SPA53, alors équipée de SPAD XVI.

Les documents

Armand Hours a ramené de son séjour à Chaux deux photos de capotage du même avion, un SPAD XVI. Il a indiqué à ses descendants qu’elles avaient été prises à Chaux, Francis Bellois voulut s’en assurer, une manière de célébrer son grand-père et les 100 ans de ce capotage. J’avais déjà vu ce capotage à deux reprises. En effet, la photo est présente sur l’excellent site d’Albin Denis mais présentée comme se situant à Mayence en Allemagne. En 2015, une autre photo de l’événement était proposée à la vente sur le site Delcampe, c’est Lionel Luttenbacher qui me l’avait signalée. Je ne l’avais pas achetée, estimant qu’elle ne correspondait pas à la période de mes études sur l’aérodrome, me réservant pour la période 1924 à nos jours. Cette dernière photo était pressentie avoir été prise à Chaux par le vendeur. Hours a ramené de son séjour à Chaux par le vendeur.

Mais Armand Hours nous propose une troisième photo, prise sous un autre angle et cette dernière doit nous permettre de situer avec précision le lieu…

La voici.

(La suite dans : Accident à Chaux – enquête, par Marc DUMAS, page 35)

Mai – juin 1918 Les « Sammies » sont à Rougemont !

Les premiers soldats américains débarquent à St-Nazaire le 26 juin 1917 mais ce n’est qu’à partir du 15 mai 1918 qu’ils arrivent dans le secteur de Rougemont-le-Château.

Jusqu’au début de l’année 1917, les Etats-Unis d’Amérique ont respecté une stricte non intervention dans le conflit qui ébranle le « Vieux Continent ».

Le 1er février 1917, le président Woodrow Wilson rompt les relations diplomatiques de son pays avec l’Allemagne. Il espère ainsi faire pression sur le Kaiser qui a décrété « la guerre sous-marine à outrance» afin d’entraver l’approvisionnement de la Grande Bretagne et de la France par les Etats-Unis. Mais le 19 mars 1917, trois navires américains sont torpillés par les Allemands. Le 6 avril, le Congrès vote la guerre par 373 voix contre 50. Le Président Wilson déclare: «L’Amérique doit donner son sang pour les principes qui l’ont fait naître. »

Les Etats-Unis entrent à leur tour dans la guerre !

Le 13 juin, le général Pershing et le lieutenant Patton débarquent à Boulogne-sur-Mer, à la tête d’un premier corps expéditionnaire fort de…177 hommes ! Mais le 26 juin, à St-Nazaire, ce sont les 14 700 hommes de la 1ère Division U.S. qui arrivent avec armes et bagages (une tonne de matériel pour chaque homme !).

La 32e Division américaine et le 119th Machine Gun Battalion

Quant à la 32è Division U.S., dont une partie transite par Rougemont en mai 1918, elle vient parfaire sa formation sur le front d’Alsace avant d’être la première à percer la ligne Hindenburg dans l’Aisne. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’elle adopte le fameux insigne d’une ligne traversée de la flèche rouge, symbolisant la percée des lignes adverses. Elle devient alors la Red Arrow Division (division flèche rouge).

Cette unité n’a été créée qu’à l’automne 1917 en combinant la Garde nationale des Etats du Michigan et du Wisconsin (15 000 soldats fournis par le premier, 8 000 par l’autre). Plus tard, 4 000 soldats de l’Armée nationale de Camp Custer (Michigan) et Camp Grant (Illinois) sont affectés à la Division juste avant qu’elle ne gagne la France.

Le 13 janvier 1918, la 32e Division U.S. embarque pour l’Europe. Une partie arrive à Brest, une autre à St-Nazaire. L’Illustration commente l’allure de ces petits soldats de l’oncle Sam : « Avec leurs uniformes de drap olive, leurs feutres à large bord, leurs ceintures à pochettes multiples, cette allure de jeunes cowboys de l’Ouest américain, ils apportaient une note de pittoresque inédit dans nos décors de guerre. »

Bataillon de mitrailleuses, le 119th appartient à la 32e Division U.S. et c’est lui qui arrive au mois de mai 1918 à Rougemont-le-Château. Suivons son cheminement.

Le 119th quitte son camp d’entraînement au Texas le 4 février 1918 à destination de « quelque part » (sic). Le 18 février, les hommes montent à bord du « USS George Washington »

Arrivés à Brest le 4 mars 1918, c’est à bord du navire que les militaires américains passent leur première nuit en France. Le lendemain, les hommes découvrent notre pays d’une manière étonnante : ils sont entassés dans des wagons de chemin de fer marqués « HOMME 40 – CHEVAUX 8 » ! Habitués à des wagons deux fois plus grands et confortables, leur surprise est de taille… Coincés entre les caisses de haricots et de corned-beef, ils voyagent trois jours et trois nuits pour arriver au petit village d’Ourches-sur-Meuse, à l’ouest de Toul. Le bataillon est ensuite transféré à Boussenois (Côte d’Or) où il reçoit un premier entraînement intensif au combat (n’oublions

pas que les unités américaines n’ont encore jamais combattu avant leur arrivée sur le territoire français et ne sont donc aucunement rodés à la guerre).

Le bataillon est alors équipé de mitrailleuses Hotchkiss françaises (modèle 1914) et doté de camions Ford T qui l’accompagneront jusqu’à la fin du conflit.

Juste avant la fin de l’entraînement à Boussenois (qui dure six semaines), le major Frank Fowler prend le commandement du bataillon de mitrailleuses en remplacement du commandant Piasecki.

Des « Sammies » qui fascinent !

À la mi-mai 1918, arrivé au terme de sa formation, le 119th se met en route pour Rougemont-leChâteau. La moitié des hommes quitte Boussenois le 14 mai à 14 h 30 et se rend par camions à Vaux-sous-Aubigny où elle prend le train pour Fontaine. De là, les soldats marchent jusqu’à Rougemont. La seconde moitié du bataillon part, elle, en véhicules automobiles le 15 mai à 7 h 30 pour arriver directement à Rougemont à 21 heures, le même jour.

C’est donc à partir de 21 heures, ce mercredi 15 mai 1918, que les Américains parviennent au chef-lieu de canton sous-vosgien. Les rues du village s’emplissent subitement du ronronnement ininterrompu des moteurs à explosion. Des dizaines et des dizaines de camions, de camionnettes, de motocyclettes, de side-cars et d’hommes à pied se répartissent dans la cité. Le 119th totalise 338 hommes encadrés par 14 officiers, le commandement revenant, comme nous l’avons vu précédemment, au major Frank H. Fowler, assisté du premier lieutenant Leo M. Jackson.

Contrairement aux autres unités américaines, et notamment celles qui s’installent un temps dans le sud du Territoire de Belfort, à Grandvillars, le 119th est presque exclusivement constitué d’hommes blancs. En effet, dans la plupart des régiments américains venus combattre sur le sol français, les hommes de troupe sont noirs et les officiers sont blancs… Des rumeurs racistes ont d’ailleurs circulé sur le comportement des soldats noirs : violeurs et peu combatifs. Des rumeurs qui auraient été lancées par les autorités militaires américaines elles-mêmes, ségrégation oblige…

Mais ce n’est heureusement pas le cas à Rougemont. Si la population a pu craindre quelque peu les tirailleurs sénégalais de la 2e D.I.C. venus à Rougemont juste un an plus tôt, les soldats américains, eux, fascinent avec leur allure sportive, leurs crânes presque rasés, leurs guêtres en toile et à lacets et leurs chapeaux de boy-scout. On regarde avec des yeux tout ronds ces « Sammies » qui mâchouillent sans arrêt une espèce de gomme qu’ils étirent et qu’ils collent n’importe où quand ils en ont assez. Les enfants en particulier sont subjugués par ces grands gaillards qui leur distribuent des dattes, des oranges, des petites barquettes de confiture et les emmènent faire des tours de side-cars. Leurs conditions de vie sont tellement meilleures que celles des soldats français et que celles des Rougemontois ! C’est par caisses entières qu’ils reçoivent leurs oranges, leurs boîtes de « singe », leur maïs en boîte, leur tabac : « Ils avaient des petits sachets de tabac avec un cordonnet de fermeture. Ils nous [les enfants N.d.A] les donnaient quand ils étaient vides. On n’avait jamais vu ça. »

Comme pour toutes les troupes en cantonnement, les officiers logent à l’hôtel ou chez l’habitant, les hommes dans des lieux moins confortables, comme les granges ou les baraquements. Les soldats américains sont logés dans des baraques de cantonnement situées en haut de la rue d’Etueffont.

On assiste, curieux, à leur installation placée sous la responsabilité du lieutenant Howard M. Sivyer, officier chargé du logement, du campement, des subsistances, de la distribution des munitions, etc… Le bataillon est également pourvu d’un service sanitaire de campagne placé sous le commandement du médecin-lieutenant Atkin, avec une infirmerie et un service dentaire assuré par le capitaine Boyle. Ce service sanitaire est établi dans la rue de Masevaux.

Une cohabitation rocambolesque

Le rythme endiablé et les facéties des Américains perturbent les Rougemontois. « Ils font bien des victimes : chiens, poules, tout y passe. Ils vont comme des fous et ont déjà risqué d’écraser des enfants. ». Rappelons au passage que ces jeunes soldats n’ont pas encore connu le baptême du feu, ce qui pourrait expliquer leur insouciance…

D’autres témoignages nous font état de l’exubérance et de la décontraction de ces « Doughboys » :

(La suite dans : Mai-juin 1918 : Les « Sammies » sont à Rougemont !, par François SELLIER, page 50)

Les vieilles familles du Territoire : Les Jardot d’Évette

On ne saurait commémorer le centenaire de la Grande Guerre sans avoir une pensée particulière pour les cinq frères Jardot d’Évette. Jules Jardot et son épouse Marie-Honorine Marconot avaient six garçons, tous «paitchi pou lai Naition» (partis pour la Nation).

Cinq sont tombés là-bas au Champ d’honneur. Le sixième, aîné de la fratrie, ne dut son salut qu’à un vaste élan d’émotion légitime. Tout près de l’église paroissiale, aujourd’hui baigné par les notes joyeuses des Eurockéennes, le monument aux morts d’Évette nous décline discrètement un bilan des plus saisissants. Guerre 1914-1918 : 52 noms gravés pour une population qui ne comptait guère que quelques centaines d’habitants. Les familles Jardot ont payé le plus lourd tribut avec neuf victimes, parmi lesquelles, aux côtés des cinq frères précités, on relève encore quatre morts portant le même patronyme (deux frères et deux autres homonymes). On notera au passage qu’en plus des Jardot, deux autres familles de la commune ont perdu chacune deux fils (famille Grisey et famille Voisinet).

Qui était la famille Jardot ? D’où venait-elle ?

L’étymologie nominative nous désigne sans ambigüité la région Est de la France. Parmi nos patronymes français, beaucoup ont pour origine un nom de lieu. Ainsi sont apparus les Dubois, Dupont, Labbaye… Les ancêtres Jardot, quant à eux, ont certainement eu quelques affinités avec le jardin. Ce mot de la langue de Molière est porteur de la racine francique « gard » laquelle a donné « garten » et « garden » sous la forme anglo-saxonne.

Aux XVIè et XVIIè siècles, le patronyme apparaît phonétiquement : « Gerdat, Jerdat ». Viendra au tout début du XVIIIè siècle, la transcription contemporaine « Jardot ».

Aujourd’hui, le nom de famille est très présent dans de nombreuses localités sous vosgiennes, dont Évette où la souche ancestrale a des racines profondes. Y sont cités : Thibault Jerdat, né vers 1544, Jehan Gerdat, pelletier de profession en 1566, Jehan Jerdat en 1595, Nicolas Jerdaten 1597. D’autres familles locales, telles les Jardon,

ont sans doute des ascendances communes aux Jardot, compte tenu d’une implantation locale déjà ancienne : Henry Jardon, bourgeois de Belfort, est cité en 1598, Jean Jardonest présent à Chalonvillars en 1672.

(La suite dans : Les vieilles familles du Territoire : Les Jardot d’Évette, par Jacques MARSOT, page 50)

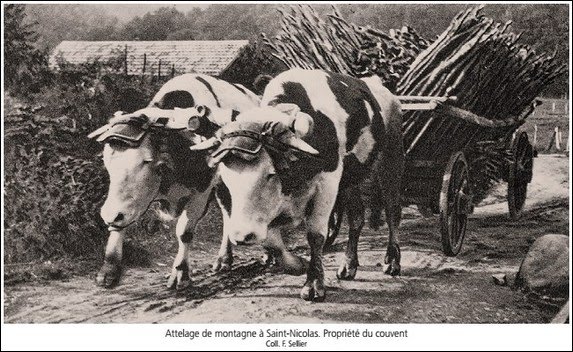

Métier d’antan : le voiturier

J’ai écrit ces quelques lignes pour que ne tombe pas dans l’oubli le dur et dangereux travail de voiturier. Ici, le voiturier n’est pas celui qui conduit calèches ou fiacres des personnalités mais le prédécesseur des débardeurs et grumiers d’aujourd’hui. À travers ce texte je tiens aussi à rendre hommage au fantastique travail de l’épouse de voiturier, toujours levée avant le mari pour fourrager les bœufs et préparer l’attelage avant de poursuivre sa pénible journée à l’entretien du cheptel, aux travaux ménagers et de mère de famille.

Neu son dains les djouès les pius longs. Po les voituries sô l’meument dè déchandre les sapes a peu les hâtais dé darivochmon et d’ôpuix po lé apotchâ tchi les rassou dè Tchô et d’Béfô.

Nous sommes dans les jours les plus longs. Pour les voituriers, c’est le moment de descendre les sapins et les hêtres de Riervescemont et de Lepuix pour les apporter chez les scieurs de Chaux et de Belfort.

Al ô trôs houres, a Tchô lo djouè vint to docement darie lo Fayé, la fon’ne sôtche l’vâ po bayie è mindgie ô bues, tros bouènnes fourrées dains l’rétlo et in ôd’jo piai d’loitchin dove des poirottes tieutes a peu di son.

Il est trois heures. À Chaux, le jour se lève tout doucement derrière le Fayé, la femme sort le veau pour donner à manger aux bœufs, trois bonnes brassées dans le râtelier et une auge pleine de friandises avec des pommes de terre cuites et du son.

Cô l’houre d’appiayie. Lô greu Milo sôtche les bues, les fâ bouère in’ne bouènne lampée dains l’odge et c’mence è les appiayie. Al bote les tretchottes a peu lo tchvsie chu la tête di premie vâro. La fon’ne apôtche lo greu joug qu’als botons to les dou chu l’tchvsie, Milo pésse les courroies d’zo les écônes a peu sarre lo to. La fon’ne appotche lo douzîme varo, y bote les tretchottes a peu l’tchvsie et lè guide d’zo lo joug lavou qu’lo Milo fâ porail dove les courroies. A fô sovoi qu’al fô todje bota lo mâme bue à la main a peu l’ôtre à fue main. Al n’y en ai pé topiai qué vont des doues sen.

C’est l’heure d’atteler. Le gros Émile sort les bœufs, les fait boire une bonne lampée dans l’auge et commence à les atteler. Il met les protections en forme de boudin et le chapeau en cuir bourré de paille et cousu sur la tête du premier bœuf. La femme apporte le gros joug qu’ils mettent tous les deux sur le chapeau. Émile passe les courroies sous les cornes et serre le tout. La femme apporte le deuxième bœuf, y met les protections et le chapeau et le guide sous le joug où Émile fait la même chose avec les courroies. Il faut savoir qu’il faut toujours mettre le même bœuf à la main et l’autre à l’autre main. Il n’y en a pas beaucoup qui vont des deux côtés.

La fon’ne drosse lo timon di trin dévant. Milo fâ r’tiulâ les bues djuque qu’al puiésse bota lo bout di timon dains l’pétchu di joug et y botta la çia.

La femme dresse le timon du train avant. Émile fait reculer les bœufs jusqu’à ce qu’il puisse mettre le bout du timon dans le trou du joug et y mettre la clé.

Apré, di tin qu’la fon’ne réchte d’vant les bues, lo Milo prend la tempye di train d’darie di tché a peu bote lo to dains l’pétchu di train dévant, et bote lo brotcha. Avant d’patchi lo Milo rédia encouère si la mécanique tchmène bin, si les sarrous sont bin mis et si les dous crics, lo graind et l’pétai sont chu l’train dévant. Sans sola a n’porra rand fare.

Après, pendant que la femme reste devant les bœufs, Émile prend la perche du train arrière de la voiture et met le tout dans le trou du train avant et met la broche. Avant de partir, Émile regarde encore si le frein fonctionne bien, si les patins sont bien mis et si les deux crics, le grand et le petit sont sur le train avant. Sans ça on ne pourrait rien faire .

(La suite dans : Métier d’antan : le voiturier . Texte en patois du Rosemont d’André Marie, traduction en français de José Lambert, page 50)

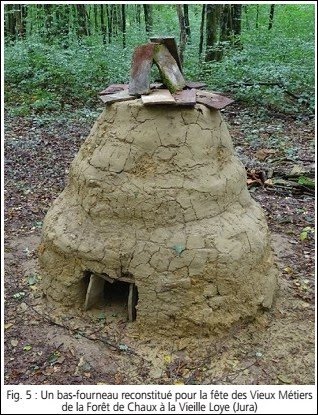

Les traces des charbonniers en montagne (2è partie)

Aujourd’hui, le randonneur solitaire qui flâne ou transpire sur les sentiers et chemins forestiers du Pays sous-vosgien a du mal à imaginer qu’il y a cent ou deux cents ans la forêt était bien plus fréquentée. À la mauvaise saison il aurait entendu dans toutes les directions le bruit des cognées, merlins et passe-partout et en été c’est la fumée des fourneaux des charbonniers, le grincement des charrettes et les jurons des voituriers, qui auraient attiré son attention. Ces voitures en forme de tombereau qu’ont pouvait croiser au milieu d’un chemin creux descendant de la montagne, on les appelait aussi des bannes (ou des bennes) et, pour que la pluie ne mouille pas le charbon de bois qu’elles contenaient, on les couvrait d’une toile qui porte aussi le nom de banne. C’est que les clients es charbonniers n’aimaient pas le charbon humide, qu’il aurait fallu faire sécher avant de l’utiliser dans les foyers des usines et ateliers. En arrivant à l’usine à qui le charbon de bois était destiné, ce dernier était livré directement dans une halle à charbon, un hangar fermé où il était à l’abri des intempéries et des vols.

L’illustration ci-dessus montre le transport et la livraison du charbon de bois au 16e siècle à La Croix-aux-Mines. Il n’est pas impossible que la voiture représentée ici soit du même type que celles utilisées à la même époque dans les Mines du Rosemont.

Les utilisations du charbon de bois

De nos jours, le charbon de bois ne sert plus guère qu’à faire griller des saucisses mais, jusqu’à ce que la houille (le charbon de terre) soit utilisée, il était à la fois une source de carbone pour la production du métal à partir du minerai et le carburant le plus énergétique disponible pour obtenir de hautes températures. On l’utilisait alors dans plusieurs domaines de l’activité industrielle.

Fabrication du verre

Le travail du verre, pour la fabrication des bouteilles par exemple, ne requiert pas une température trop élevée, un feu de bois suffit. Par contre, l’opération de fabrication du verre à partir de silice et d’un fondant nécessite une température nettement plus haute, supérieure à 1400 degrés. C’est là que le charbon de bois, composé à 85% de carbone, était indispensable avant que les fours à charbon (de terre), à gaz ou électriques ne soient disponibles. Comme la production du verre n’était pas une spécialité du Pays sous-vosgien, ce sont dans les domaines de la métallurgie et plus particulièrement de la sidérurgie que le charbon de bois de nos montagnes a trouvé son utilité.

Les fonderies

Le terme « fonderie » désigne aussi bien l’établissement qui permet d’obtenir le métal brut à partir du minerai que la transformation de ce métal en objets moulés. L’exploitation des mines polymétalliques réparties d’Auxelles à Rougemont consommait du charbon de bois en grande quantité à différentes étapes du traitement du minerai ; prenons l’exemple du plomb qui se trouve dans les filons métallifères sous la forme de sulfure de plomb, communément appelée galène, de formule chimique PbS. Après tri, lavage et concassage, la galène est d’abord « grillée » à une température de 700 degrés environ pour éliminer le soufre. Celui-ci se transforme en gaz sulfureux (SO2) qui s’échappe dans l’atmosphère. Le plomb est oxydé par la même opération. L’oxyde de plomb (PbO) recueilli est traité ensuite à 900 degrés par une réduction à l’aide du carbone fourni directement par le charbon de bois avec lequel il est mélangé. Les étapes suivantes comme l’affinage, représenté par Heinrich Gross sur le volet de droite de la Fig. 1, sont également consommatrices de charbon.

La sidérurgie

La fabrication de l’outillage des mineurs, comme celui des artisans et des paysans, exigeait beaucoup de fer, d’acier et de fonte. Fort heureusement la région de Belfort est naturellement favorisée pour la production de fer : il suffit de se baisser pour trouver du minerai de fer à Eguenigue ou à Roppe. Il se présente sous la forme de granules qui font penser à des grains de café (Fig. 3) noyés dans une gangue argileuse. Il s’agit d’oxyde de fer (Fe2O3) de forme oolithique (grains de diamètre inférieur à 2mm) et pisolithique (taille pouvant dépasser 10mm). On sépare le minerai de la terre qui l’englobe par lavage. Avant de nécessiter le fonçage de puits de mines jusqu’à 100 mètres de profondeur, l’extraction s’est effectuée d’abord à ciel ouvert comme dans le cas de la minière d’Eguenique située au milieu des installations de la société Colas à la sortie de Roppe sur la D83 en direction de l’Alsace (Fig. 4). Les mines de Roppe et d’Eguenigue ont été exploitées jusqu’au milieu du 19è siècle.

La transformation du minerai de fer en fonte s’effectuait dans un haut-fourneau comme ceux qui étaient installés à Bethonvillers et à Belfort, dans le quartier du Fourneau, justement. Les principes physico-chimiques de l’opération s’apparentent à ceux que nous avons vu plus haut pour la réduction des oxydes de métaux non ferreux : chauffer très fort un mélange de minerai et de charbon de bois réduits en poudre. Par un processus assez complexe et qui ne peut être mené que par des ouvriers expérimentés, l’oxyde de fer perd son oxygène en même temps qu’il se charge de carbone pour former de la fonte (« alliage » de fer et de carbone) dont le point de fusion est inférieur aux températures limites que l’on pouvait obtenir avant le milieu du 19e siècle. Avant que l’industrie puisse disposer en quantités suffisantes de coke, l’affinage et la décarburation de la fonte pour obtenir de l’acier réclamaient encore de belles quantités de charbon de bois.

Les forges

L’acier et le fer obtenus à la sortie du haut-fourneau doivent encore être transformés pour être utilisables. C’est le rôle des forges, martinets, fenderies, platineries et taillanderies qui réclamaient beaucoup de charbon de bois pour chauffer le métal afin de le rendre malléable. Actuellement le terme de « forges » désigne l’atelier dans lequel le forgeron façonne le métal (le fer ou l’acier doux) pour lui donner la forme voulue : une belle grille ou un fer à cheval ; autrefois la forge était l’usine où la fonte était purifiée, affinée, pour en éliminer les impuretés comme le silicium, le phosphore…

Mais il n’était pas rare que toute la chaîne de production de la fonte, du fer et de l’acier, du haut-fourneau jusqu’à la taillanderie qui fabriquait le produit fini, soit désignée sous le terme de forges. Les Forges d’Audincourt (département du Doubs) en sont un bel exemple.

La gueuse, lourde barre de fonte brute coulée dans une rigole de sable au pied du haut-fourneau, était de nouveau portée à incandescence dans une fournaise où se consumait du charbon de bois en présence d’air injecté sous pression à l’aide de soufflets, le but étant cette fois de décarburer le métal pour en faire une loupe(bloc de fer incandescent). C’était l’opération d’affinage qui s’effectuait dans un atelier qui était tout simplement appelé affinerie ou encore renardière selon la méthode et le type d’installation utilisés. Le bloc de métal chauffé à blanc était battu avec un lourd marteau pour en expulser les impuretés : c’était l’opération de cinglage. Ce gros marteau appelé martinet a donné son nom à l’atelier qui l’abritait et son souvenir perdure dans la toponymie à Offemont. Avant l’utilisation de la machine à vapeur il était animé par la force d’une roue hydraulique et se trouvait par conséquent tout près d’un cours d’eau. Bien sûr, il était nécessaire de réchauffer fréquemment la loupe (appelée renard dans les renardières) pendant le travail d’affinage et c’est encore le charbon de bois qui était mis à contribution.

Le charbon de bois et l’histoire de l’industrie métallurgique

Comme le charbon de bois était indispensable dans l’industrie métallurgique jusqu’au 19e siècle et servait principalement à cette dernière, on peut tenter d’établir une histoire des charbonniers à travers les âges en se basant sur celle de la production et de la transformation des métaux.

Aux temps préhistoriques

De quand date la première transformation métallurgique opérée par un homme ? Ou plutôt : quand le premier charbonnier a-t-il livré le résultat de sa première carbonisation à son collègue, le premier fondeur du Pays sous-vosgien ? À l’âge du Bronze ? À l’âge du Fer ? Il ne faut pas compter sur les archives pour nous le dire et Jean-François Piningre, dans un article publié en 2007 débute son introduction par une constatation peu optimiste : « L’approche des périodes couvrant les âges du Bronze (2300 à 800 avant J.-C.) et le Premier âge du Fer ou période de Hallstatt (800 à 450 av. J.-C.) dans la Trouée de Belfort laisse en première analyse une impression de vide documentaire ».

Heureusement, dans la section intitulée Le Bronze ancien et les débuts de la métallurgie de la même publication, il nous redonne espoir : « Toutefois, depuis peu, les témoignages de paléopollutions métalliques datées de 1900 av. J.-C., décelées par l’étude de carottes prélevées dans la tourbière de Rosely à Plancher-les-Mines (Haute-Saône), témoignent de l’exploitation de minerais de cuivre vosgiens dès le Bronze ancien. ». Les vapeurs des métaux obtenus dans les fonderies se sont déposées dans l’environnement de celles-ci en laissant des traces que les instruments de mesures actuels nous permettent de déceler. On peut imaginer en passant que lesdites vapeurs ont dû être respirées par les fondeurs de l’époque et provoquer chez eux des…

(La suite dans : Les traces des charbonniers en montagne (2e partie), par Roland GUILLAUME, page 60)

L’école de Riervescemont, en remontant le temps…

1863 : « Considérant que les habitations se trouvent dispersées dans la montagne, il est de la plus grande nécessité, pour la commodité de chacun, de construire immédiatement la maison

d’école dans le centre de la commune »

En janvier 1862 la commune projette d’acheterla maison Piot qui sert d’école, mais en août suivant, l’inspecteur d’académie refuse cette acquisition « qui ne convient point à cette destination pour les motifs suivants : cette maison n’occupe pas un point central, elle est placée vers l’une des extrémités du hameau qui s’étend sur une longueur de plus de trois kilomètres ; ensuite elle est d’un accès très difficile en hiver puisqu’elle est bâtie sur le penchant d’une montagne rapide à plus de 50 mètres du fond de la vallée ;enfin elle est contiguë à un cabaret, le seul du hameau ;de plus la maison n’est nullement telle qu’on l’a décrite dans l’extrait du registre des délibérations du 15 janvier 1862… »

Serait-ce cette mairie quiaurait brûlé avec les archives de l’époque, selon les dires de nos Anciens ? La question reste posée…

De 1819 à 1832 il n’existait aucun bâtiment communal à Riervescemont. Le maire Jean-Baptiste Piot offrait alors sa maison d’habitation en échange d’une indemnité de la commune. En 1858, c’est Jean-Georges Piot qui louait une salle pour l’école par simple convention verbale ; un instituteur du même nom était en poste le 28 janvier 1843 avec 42 élèves en hiver et 19 en été !

Quelques noms d’instituteurs avant la construction du bâtiment communal

Les archives nous livrent quelques noms et quelques dates, hélas parcellaires : janvier-février 1858, PierreJoseph Renoux. En décembre de la même année : Charles Barberot. En 1865 : Jules Théophile François Xavier Gasser, père de l’illustre enfant de Riervescemont, Jules Théophile Gasser, né le 11 avril 1865 (médecin, chirurgien, conseiller général, maire d’Oran, sénateur, commandeur de l’Ordre de la Légion d’Honneur, candidat à l’élection présidentielle de 1947) [voir La Vôge n°45-2017]. La mère de Jules Gasser, Marie Marchal, native elle-aussi de Riervescemont, était la petite-fille de Jean-Baptiste Piot, maire du village de 1814 à 1843.

En 1878 : Jean-Baptiste Fréchin, qui succède M. Reiniche, enseignera à Riervescemont jusqu’en 1919.

Construction d’une maison d’école

Le 6 mars 1863, le conseil municipal de «RièreVescemont » délibère afin de construire une « Maison d’Ecole dans le centre de la Commune». La délibération du conseil municipal est rédigée comme suit :

« Considérant que les habitations se trouvent dispersées dans la montagne, il est de la plus grande nécessité, pour la commodité de chacun, de construire immédiatement la maison d’école dans le centre de la Commune. Après avoir examiné les terrains les plus propres pour l’emplacement de la dite maison, le Conseil, sur la proposition de M. le Maire a décidé que le pré appartenant aux Sieurs Piot Georges et Piot Jean Baptiste, propriétaires à Rière Vescemont, (sic) situé au centre de la Commune, section B n° 227 du plan, de la contenance d’environ six ares, était celui qui présentait la meilleure position. En conséquence, le Conseil après avoir débattu le prix avec les propriétaires, qui consentent à céder leur terrain à la Commune, accepte le dit pré à raison de Soixante francs l’are. Il prie M. le Préfet de vouloir bien l’autoriser à faire cette acquisition.»

Cette délibération est signée par le maire François Fergeux Piot.

Les plans pour la construction de la maison d’école prévoient :

- un rez-de-chaussée comportant deux entrées séparées : celle des filles à droite du bâtiment et celle des garçons à gauche, avant le corridor et les escaliers menant à l’étage.

- une grande salle d’école pouvant accueillir 60…

(La suite dans : L’école de Riervescemont, en remontant le temps…, par Marthe PELTIER, page 71)

Auxelles-Haut autrefois… une petite cité industrielle !

Auxelles-Haut : en découvrant aujourd’hui ce petit village, ce cadre champêtre, on a du mal à imaginer qu’il a participé, dès le XVIè siècle, au développement du premier pôle industriel de toute la région de Belfort, l’exploitation des mines du Rosemont. Le château et le village d’Auxelles, comme la plupart des villages du Pays sous-vosgien, apparaissent dans les textes dès le XIIe siècle. Cette petite agglomération est citée sous différents noms : Acellis, Acella, Aucella… Primitivement, c’est le village qui semble avoir reçu cette dénomination, mais l’antériorité du village par rapport au château n’a pas été formellement démontrée. Le château domine les maisons d’un village appelé Assel en 1521. Il ne s’agit pas d’Auxelles-Haut, mais d’Auxelles-Bas. Auxelles-Haut est un village récent.

La création du village Ober Assel

La création du village est liée à ce qu’on peut appeler une première mondialisation. Depuis le milieu du XVè siècle, l’or d’Afrique subsaharienne arrive en Europe par le Maghreb, débouché des routes caravanières du Sahara, et par Lisbonne, port d’attache des marins portugais qui ont fait des côtes africaines leur chasse gardée. Cette partie d’Afrique est en effet la première pourvoyeuse mondiale d’or jusqu’en 1492, date de la découverte de l’Amérique. L’or d’Amérique et les trésors précolombiens prennent alors le relais des sources africaines. Le stock d’or augmente en Europe (même si les Rosemontois n’en voient pas la couleur), désormais il arrive par l’Espagne. La conséquence est l’augmentation du prix de l’argent, un métal rare qui, pour l’essentiel, vient d’Europe centrale. En Saxe et dans les territoires autrichiens et hongrois des Habsbourg, les mines d’argent sont exploitées au maximum pendant un demi-siècle. Mais la découverte des mines d’argent américaines va tout bouleverser. En 1545, la découverte et l’exploitation des mines d’argent de Potosi au Pérou (en Bolivie aujourd’hui), de Zacatecas au Mexique, vont provoquer une crise économique dans les régions minières d’Europe centrale. Les mines de Potosi sont exploitées par un système de corvées imposé aux Indiens, la main d’œuvre est très bon marché. Les conditions de travail sont épouvantables, la mortalité terrible : Potosi était considérée par le dominicain Domingo de Santo Tomãs comme l’une des « bouches de l’enfer ». Les mines en Europe supportent mal cette concurrence, les mineurs y sont payés correctement et une ébauche de protection sociale a même été mise en place pour assurer la subsistance des familles de mineurs victimes d’accident.

En Saxe, en Autriche, certaines mines sont acculées à la faillite par manque de rentabilité et de nombreux mineurs perdent leur emploi.

Les filons d’argent et de plomb du Pays sous-vosgien étant prometteurs, ces mineurs vont venir en nombre, probablement à l’instigation de Ferdinand d’Autriche, frère de Charles Quint, souverain de la région de Belfort qui est alors la partie francophone de l’Autriche. La tutelle de la maison d’Autriche ne semble pas avoir été pesante pour les habitants. En effet, en 1525, à l’annonce de la défaite des troupes françaises à Pavie survenue le 24 février, les Belfortains ont fait « un feug de joye » pour fêter la capture de François 1er et de la fine fleur de la noblesse française par l’armée de Charles Quint. En revanche, dans le royaume de France, le traumatisme est réel, il renvoie aux pires jours de la guerre de Cent Ans…

À l’extrême-ouest de l’Autriche antérieure, Vorderösterreich, au-dessus du vieil Assel et du promontoire du château, un nouveau village s’est rapidement constitué, peuplé de migrants germaniques. Ce nouveau village, Neudorf en allemand, a vite posé des problèmes. Les Rosemontois ont mal vécu l’arrivée de ces nombreux étrangers auxquels ils ont trouvé tous les défauts. Les migrants sont jugés grossiers. Les Saxons et les Autrichiens parlent une langue germanique. Les Saxons sont de religion réformée, des protestants. Tous les mineurs dépendent de la justice des mines de Giromagny, justice des Habsbourg, archiducs d’Autriche.

Tout oppose les nouveaux arrivants aux habitants du vieil Assel qui parlent français, sont catholiques, et dépendent de la juridiction des Ferrette détenteurs du fief depuis 1520. Le choc culturel est rude pour les autochtones ; la société traditionnelle de l’époque, en territoire Habsbourg comme dans le royaume de France, est marquée par l’esprit de clocher, par un idéal d’enracinement ; elle laisse peu de place à la mobilité. Celle-ci ne s’exerce généralement pas sur de grandes distances et l’espace de vie de la plupart des ruraux se réduit à leur village et aux paroisses environnantes.

L’arrivée des migrants génère une situation exceptionnelle, provoque de nombreux litiges, et, peut-être pour éviter des incidents graves (comme à Giromagny où en 1564 les Rosemontois incendient les habitations des mineurs autrichiens), Ferdinand crée le 14 janvier 1569 le village d’Auxelles-Haut, ou plutôt officialise l’autonomie du nouveau village d’Ober Assel, par opposition à Auxelles-Bas, Nieder Assel. En 1593 on dénombre 130 maisons de mineurs à Ober Assel, seules six d’entre elles sont occupées par des Rosemontois. La population avoisine 650 habitants, il y en a 1 200 à Belfort. Au début du XVIIè siècle, Ober Assel et l’ensemble du Pays sous-vosgien constituent le pôle industriel de la région de Belfort. L’exploitation minière a entraîné le développement d’activités annexes : les fonderies, une forge industrielle à Etueffont (à l’emplacement actuel de la piscine), l’exploitation intensive des forêts par les charbonniers. La croissance industrielle de la Haute Savoureuse n’est pas le seul élément important de l’évolution économique du XVIè siècle. La hausse générale des prix a frappé l’esprit des contemporains. Ce phénomène n’est donc pas propre au XXè siècle ; Jean Bodin, magistrat et économiste français (1530-1596) est l’un des premiers théoriciens de l’inflation. Il rédige en 1568 sa Réponse aux paradoxes de monsieur de Malestroit, dans laquelle il attribue « la grande cherté de toute chose » à l’arrivée massive en Espagne d’or et d’argent d’Amérique. Cet afflux de richesses en Europe après 1550, même si ce n’est pas le seul moteur de l’inflation, va avoir un caractère malsain ; au-delà des flambées habituelles des prix des céréales après chaque mauvaise récolte, il va provoquer une hausse importante de leur prix sur le long terme, entre autres une hausse du seigle, élément essentiel de l’alimentation des habitants du Pays sous-vosgien, consommé sous forme de pains mais aussi et surtout sous forme de bouillies. Et l’afflux d’argent ne concerne en rien les petites gens !

La guerre de Trente ans et le retour à la France

La guerre de Trente ans, période probablement la plus sinistre de l’histoire de la région, va mettre fin à un petit siècle de prospérité liée aux mines. Ce conflit est né en Bohême, à Prague en 1618, conflit où se mélangent des causes religieuses et politiques. Les conséquences seront désastreuses pour une partie de l’Europe. Dans le Pays sous-vosgien, touché entre 1633 et 1648, les armées vont se succéder : Suédois, Impériaux, Croates, Lorrains, Français. Les soldats, mal payés, mal nourris, mal vêtus, n’hésitent pas à piller, violer, torturer ; troupes amies, troupes ennemies, les comportements diffèrent peu. Conséquence des méfaits de la soldatesque et du pillage, la population est victime de la famine et de la peste.

La paix revenue, avec les traités de Wesphalie en 1648, il reste moins de 200 habitants à Ober Assel, moins de 500 à Belfort. Avec ces traités, la région de Belfort, qui incarnait bien « cette souveraineté singulière que les Habsbourg exerçaient sur leurs domaines, à la fois lointaine et attentive », devient française. L’activité minière va être relancée, mais elle n’aura

plus…

(La suite dans : Auxelles-Haut autrefois… une petite cité industrielle !, par Bernard PERREZ, page 74)

Le kiosque à musique de Valdoie

Liés au développement des sociétés de musique au XIXe siècle, véritables édifices urbains construits pour le divertissement, les kiosques sont synonymes d’espaces ouverts et d’endroits

de convivialité. Valdoie eut le privilège d’en posséder un, entre 1909 et 1949. Son histoire est particulière, depuis sa naissance dans l’enthousiasme jusqu’à sa disparition dans l’indifférence…

Coups d’œil sur l’histoire

Du début des sociétés de musique aux premiers kiosques

Les premières sociétés de musique amateur sont apparues en France dans la première moitié du XIXè siècle. Plusieurs éléments précurseurs sont significatifs de cette époque :

- la création en 1792 de l’Institut National de la Musique, consacré à la formation des musiciens,

- la grande idée des philanthropes vers 1820 de développer, entre autres, l’enseignement du chant et de la musique dans les écoles,

- la maîtrise du travail des métaux et des alliages de cuivre permettant la création d’instruments de musique fiables d’un coût accessible.

La troisième révolution française arriva, celle de 1848. Elle proclama la Seconde République le 24 février. Le ministre de l’Intérieur Antoine Marie Jules Senard adressa une lettre aux préfets le

15 juillet 1848, donnant autorisation de se produire en plein air et en public « à la condition que ces rassemblements aient lieu en des endroits au préalable définis et facilement cernables par les forces de police en cas d’apparition de troubles. »

Les rassemblements en plein air sont donc autorisés. Que faut-il de plus ?

Les musiques amateurs existent, le peuple a le droit de se rassembler dans un endroit bien défini, les musiques militaires dans les villes de garnison se produisent déjà en concert : alors, le moment est venu, car sans attendre, le premier kiosque, symbole de l’appropriation de la rue par les citoyens, est construit en France. C’est à Metz, ville de garnison, en 1852.

Les kiosques en France et à Belfort

En France, 4 000 kiosques ont été édifiés durant la seconde moitié du XIXe siècle, principalement sous la IIIe République, dans cette période appelée Belle Époque, et en grand nombre dans l’Est de la France. A Belfort, place d’Armes, un premier kiosque en bois et découvert a existé devant la cathédrale Saint-Christophe, entre 1877 et 1904 ; il a été reconstruit dans sa forme définitive en 1905 devant la mairie (afin de ne pas gêner les offices religieux). Le kiosque de la Roseraie a été bâti en 1912, sur un terrain appartenant à la SACM.

Le kiosque de Valdoie

Deux événements locaux concourent à la création du kiosque de Valdoie. Tout d’abord l’implantation à Valdoie en 1880 de la filature de laine peignée Schwartz originaire de Mulhouse. Cette entreprise a été importante : 292 personnes en 1889, chaudière et machines à vapeur, construction de logements et de maisons pour le personnel. Elle disparaît en 1929. Souvenons-nous que de nombreuses entreprises alsaciennes ont quitté l’Alsace après la défaite de 1870, comme la SACM qui s’installa à Belfort et qui deviendra Alsthom en 1928. Et ensuite en 1882, la création de la fanfare de Valdoie par l’entreprise Schwartz et son directeur Jules Chambaud « pour occuper sainement les loisirs des ouvriers». Les statuts sont déposés dix ans plus tard, le 19 juillet 1892. L’entreprise a mis des locaux à la disposition de la fanfare et a participé à son financement, notamment pour le salaire du chef et les achats d’instruments, de partitions et d’uniformes.

La construction du kiosque : une initiative de la Fanfare en 1908 et un transfert organisé

Depuis quelques années, la Fanfare souhaitait qu’un kiosque soit construit à Valdoie, sans doute à l’image de celui érigé à Belfort, place d’Armes en 1904. Sans réponse favorable de la commune, mais très probablement en accord avec elle, la Fanfare a alors pris une initiative volontariste importante : elle financera elle-même la construction du kiosque tant attendu. Et à cet effet, elle va organiser une tombola durant l’année 1908. Cette initiative fut un grand succès : plus de 6 000 billets vendus. Le tirage a été effectué le 20 décembre, avec 330 gagnants, la liste des numéros gagnants étant publiée dans la presse (journal La Frontière du 24 décembre 1908) et les lots devant être retirés avant le 20 mars 1909.

Par ailleurs, il était entendu que la Commune deviendrait propriétaire du kiosque après sa construction, puisqu’il serait installé sur un terrain communal. Et puis, tout s’enchaîne très vite.

D’abord, lors de la séance du 23 décembre 1908, le Conseil municipal (maire Emile Romond) demande à monsieur Scheib (président de la Fanfare et directeur de l’entreprise Schwartz) et à la commission travaux de la commune de proposer un emplacement. Proposition : devant l’école des filles, sur la pointe de la cour en déplaçant la grille (en réalité devant l’école

maternelle). Ensuite, le 29 janvier 1909, le Conseil municipal donne accord sur l’emplacement proposé : « ne gênant nullement à la circulation des piétons et des voitures, au contraire cela donnerait plus de dégagement à la place et à la rue et supprimerait le tournant si brusque à cet endroit».

La commune acte également que le kiosque lui appartiendra et attribue à la Fanfare une subvention exceptionnelle de 1 000 francs qui sera versée en deux fois : en 1909 et 1910. Le 10 juin 1909, le préfet, d’une part approuve les décisions du Conseil municipal (la construction et son emplacement) et d’autre part valide l’opération de transfert de propriété. Le kiosque a donc été construit

rapidement, dès la fin du printemps et durant l’été car les premiers concerts y sont donnés lors de son inauguration le 5 septembre 1909 par la fanfare de Valdoie.

La description et le coût du kiosque

Les documents archivés ne nous ont pas renseignés sur sa description, les appels d’offres et le constructeur, les dates réelles des travaux… Toutefois l’examen des photos d’époque permet

d’en donner une description assez précise : forme hexagonale, soubassement en pierre avec faces décorées, garde-corps en fer forgé, six colonnes (sans doute en fonte), toit conique aplati, frises sous le toit. Il était à l’évidence plus simple et de plus petite taille que les kiosques de Belfort, place d’Armes et Roseraie, qui sont octogonaux avec huit colonnes, toit arrondi et décorations plus fines.

La construction du kiosque a coûté 4 000 francs. Son financement a été assuré par le produit de la tombola de la Fanfare (2 600 francs), la subvention exceptionnelle de la commune (1 000 francs) et par des dons particuliers (400 francs). A titre de comparaison, on notera que le coût du kiosque de la Roseraie érigé en 1912, était de 9 500 francs, son constructeur étant l’entreprise Henri Grille de Belfort. Cette différence de coût peut s’expliquer par la petite taille du kiosque de Valdoie, mais aussi probablement par une qualité moindre.

Les travaux d’entretien

Étant devenu propriétaire, la commune a fait réaliser quelques travaux d’entretien juste après la Grande Guerre. Le kiosque est repeint en 1919 (coût 257 francs). De plus en 1920, lors de l’installation électrique pour alimenter la mairie et les salles de classe, il est équipé d’un éclairage électrique «ce qui remplacera avantageusement le…

(La suite dans : Le kiosque à musique de Valdoie, par Claude PARIETTI, page 87)

Clap de fin pour la quincaillerie Schenck de Giromagny

À partir des années 1930, la flamme postale apposée sur le courrier au départ de Giromagny promouvait la commune en vantant son air pur et son centre touristique. Quelques décennies plus tard, Giromagny reste connue bien au-delà du Pays sous-vosgien, pour son originalité : celle de posséder trois quincailleries. Ce type de petit commerce s’étant éteint progressivement, il est courant que les Terrifortains « montent » à Giromagny pour rechercher tel ou tel objet introuvable sur la place de Belfort. Bien ancrée dans le paysage sous-vosgien, la quincaillerie Schenck s’est éteinte après plus de 150 années d’activité à Giromagny.

Aloïse 1839-1920, le fondateur

Aloyse (Aloïse) Schenck, est né à Thann le 2 janvier 1839. Avec sa mère Catherine et son beau-père, il aménage à Giromagny vers ses dix ans. Le registre du dénombrement de la population de l’époque nous apprend que sa famille habite tout d’abord Grand-Place, puis faubourg de Belfort et qu’en 1856, à 17 ans, Aloïse exerce la profession de ferblantier. On peut penser que le jeune Aloïse a pu être conseillé par son beau-père, chaudronnier, ces deux professions ayant en commun le travail du métal. L’un travaillait le fer et l’étain, l’autre le cuivre.

Au XIXè siècle, les ferblantiers fabriquaient et vendaient des ustensiles en fer-blanc tels que des casseroles, assiettes ou bassines. De mémoire familiale, on sait que l’aïeul ne fabriquait pas d’assiettes mais des moules à gâteaux.

Quelques années plus tard, le père de famille, s’installe dans une maison du quartier du Hautôt, devenu successivement route de Rougegoutte puis rue André Maginot, au n°3. Comme l’atteste une facture de 1894, Aloïse Schenck intervient sur les toitures, répare, peint les chéneaux. Il vend et pose des éviers en fonte émaillée et propose à la vente : couteaux de poche et de table, couverts en fer battu, cafetières, fers à repasser, lampes, tuyaux de poêles… bref, articles en tout genre que l’on peut trouver dans une quincaillerie. La maison Schenck vendait des couleurs en poudre ainsi que articles funéraires.

Edouard 1880-1945

Édouard né en 1880, fils d’Aloïse, a appris le travail de ferblantier avec son père. Le moment venu, il lui succède à la tête de l’entreprise et poursuit l’activité, aidé par son épouse, Marie. Un papier à en-tête de 1912, indique : « Entreprise de travaux de ferblanterie, zinguerie et couverture ». Édouard Schenck vend des cuisinières d’Alsace, des fourneaux, des verres à vitre, du papier peint, des ressorts de sommiers, des objets presque oubliés à ce jour comme des faux et des pierres à faux, etc.

Paul 1912-1986

Leur fils Paul, né en 1912, prendra la suite du commerce. Il n’est alors plus question de couverts et casseroles en fer-blanc dans les étals mais de droguerie, d’articles de quincaillerie, d’articles de ménage, de vaisselles pour liste de mariage. La quantité de matériel était achetée selon les besoins. Les plus de 50 ans se souviennent des petits casiers de bois accrochés au comptoir comprenant des pointes et des clous de différentes tailles. Ils étaient vendus à l’unité et au poids et non pas par paquet de 10 ou 20 comme…

(La suite dans : Clap de fin pour la quincaillerie Schenck de Giromagny, par Marie-Noëlle MARLINE-GRISEZ, page 87)

1939-1945, une enfance au pied du ballon d’Alsace

L’article qui suit est une évocation des souvenirs d’Hubert Mathieu. Né le 14 avril 1935 à Lepuix-Gy, Hubert a vécu entre 1939 et 1945 à Malvaux et a vu bien des événements survenus dans le secteur sous-vosgien lors du second conflit mondial. J’ai rencontré Hubert dans le cadre de ses activités au sein du club cycliste de l’ACTB en 2017. Malgré son âge, Hubert était encore très impliqué dans la formation des jeunes coureurs. Après quelques discussions, il a accepté d’évoquer les souvenirs de cette difficile période que fut pour lui l’occupation et la libération. Son témoignage oral et écrit est la base de cet article. Il ne se veut pas exhaustif. Ce sont des éléments qui émergent et évoquent des moments souvent tragiques, toujours passionnants, que j’ai essayé d’éclairer par quelques recherches. Un prochain article évoquera avec plus de détails et d’éclairages historiques l’année 1944 entre Malvaux et le massif du Ballon. Pour aujourd’hui, écoutons simplement Hubert nous raconter ses mémoires.

Préliminaires à la guerre…

Il est indispensable pour démarrer et suivre cet article de poser quelques bases généalogiques. Plusieurs membres de la famille vont avoir un rôle dans cette histoire et il convient de les connaître quelque peu avant toute lecture. Hubert Mathieu est né à Lepuix-Gy. Il est le deuxième fils d’une fratrie de trois garçons : Roger né à Malvaux en 1932 est son ainé et Roland né en 1937 a complété la famille. Ses parents sont également originaires du pays sous-vosgien. Le père, Lucien Mathieu est né à Giromagny en 1907 et sa mère Marie-Anne Mathieu est née Haas en 1901 à Lepuix-Gy.

Elle est la fille de Charles-François Haas, né en 1869 également à Lepuix-Gy. Il y a donc un lien étroit entre la famille et la vallée étroite qui mène au ballon d’Alsace. En 1936, le père, Lucien, travaille au Tissage du pont à Lepuix mais il se retrouve au chômage comme tant d’ouvriers dans cette période où la grande crise économique fait encore des dégâts en France.

Il trouve du travail pour quelques temps en participant à la construction du chemin Marcel Tassion mais en 1937, il faut que la famille quitte la proximité des sommets vosgiens pour rejoindre la ville de Belfort. Grâce à son beau-frère Henri Valette, Lucien trouve un emploi à la ville de Belfort. « Courant septembre, Père trouve un emploi de cantonnier à la ville de Belfort ainsi qu’un logement au 4 rue Siegfried à Belfort. » Henri Valette, dont nous reparlerons plus tard est un peu plus âgé que Lucien. Né en 1891 à Millau, employé à la SNCF, il est en poste à Belfort et s’est marié avec la tante d’Hubert Mathieu, Maria Haas, née à Giromagny en 1896. Ils ont un fils, cousin d’Hubert, Lucien Valette, né en 1922. « C’était l’avant-guerre. Nous vivions heureux à Belfort. Je me souviens des joyeux noëls ainsi que des défilés des troupes le 14 juillet et de la fête foraine. »

Mais les rumeurs de guerre avec l’Allemagne s’amplifient. Lucien, qui a effectué son service militaire en Tunisie entre 1927 et 1928 au 72e RTT en tant que 2e canonnier, est rappelé au sein de la même unité en août 1939. Il effectue cette période d’abord à Valdoie. La guerre commence et pour le très jeune Hubert, c’est aussi le début d’une période riche en souvenirs, parfois exaltants, souvent dramatiques.

« Dès le mois d’août, nous étions avertis que la guerre était inévitable. Père reçut l’ordre de mobilisation pour le 72e RTT, 9e compagnie, présence au corps le 5 septembre 1939. Fin août, la petite famille quitte Belfort et va se réfugier chez le grand père Charles Haas, 70 ans, habitant route du Ballon à Lepuix-Gy. La grand-mère Sophie étant décédée en 1938, Grand-Père étant seul, il nous hébergea de septembre 1939 à septembre 1945. (…) Au début, c’est pour nous de belles vacances à la campagne, les travaux à la ferme, les récoltes de pomme de terre, les fruits à cueillir, le cochon à tuer, la goutte à distiller (…) l’hiver avec beaucoup de neige faisait notre joie. Nous vivions bien chez Grand-Père mais il nous manquait notre père, de qui nous étions sans nouvelles. Il se battait face à l’ennemi qui envahissait notre pays par le nord (…). »

1939-1940 : Les tribulations d’un soldat français