Édito

Pour la quatrième fois de suite, nous réservons une large partie de ce numéro à la Grande Guerre. Le poilu figurant sur la couverture nous rappelle cet engagement que nous avions pris en 2014. Ainsi, poursuivons-nous notre regard sur hier, comme pour aider à rechercher un sens à aujourd’hui. L’actualité confrontée au passé, souvent nous interpelle :

- 1917 : La SACM construit, à Belfort, de très gros canons pour vaincre l’Allemagne et, tout au long de la Grande Guerre, produit cinq millions d’obus dans le même but.

- 2017 : ALSTOM, héritière de la SACM, se lie à l’Allemand Siemens pour constituer LE géant européen de la construction ferroviaire.

Comme quoi l’Histoire ne se répète pas toujours, lorsque l’on consent à en tirer les leçons…

François Sellier.

Table des matières

| Édito | François Sellier | 1 |

| Il y a 100 ans ! Revue de Presse | Maurice Helle | 2 |

| Les traces de la Grande Guerre (2e partie) | Jean-Christian Pereira | 13 |

| Le dessous des cartes | François Sellier | 23 |

| Printemps 1918, le spectre de l’évacuation des civils | Eric Mansuy | 25 |

| Les débuts de l’aviation dans la moitié nord du Territoire de Belfort- (2e partie) | Roland Guillaume | 35 |

| La maison Mazarin de Giromagny et la famille Lardier : une complicité de deux siècles. | Marie-Noëlle Marline-Grisez | 60 |

| Le pot de terre contre le pot de fer | Martine Demouge et Bernard Perrez | 63 |

| Le carré militaire de Giromagny | Maurice Helle | 70 |

| Médecine à travers les siècles dans nos campagnes | Jacques Marsot | 77 |

| D’un Monseigneur à l’autre…biographie de Mgr Maurice Feltin | Colette Torra-Cuenat | 79 |

| Les traces des charbonniers en montagne (1re partie) | Roland Guillaume | 84 |

| Crash sur la Beucinière…une étoile au tapis | Stéphane Muret | 94 |

| Une tombe, une histoire | Gérard Jacquot | 101 |

| Une autre tombe, une autre histoire | Maurice Helle et Jean-Christian Pereira | 103 |

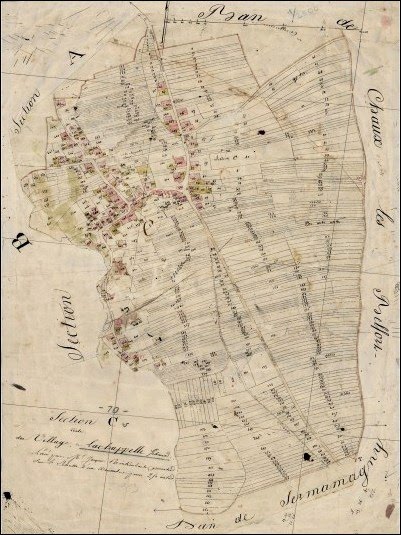

| Le cadastre napoléonien à Lachapelle-sous-Chaux en 1809 | Claude Parietti | 109 |

| Jules Gasser, illustre enfant de Riervescemont | José Lambert | 115 |

| Les tourelles du fort Dorsner | Jérôme Roffi et Roland Guillaume | 121 |

| L’enseignement primaire à Romagny sous Rougemont | François Sellier | 129 |

| Histoire de machines | Patrick Lacour | 134 |

| La p’tite histoire en patois : Changement au menu | Traduction : José Lambert, Illustrations : François Bernardin |

136 |

| MAGAZINE | ||

| Hommage à Francis Péroz | François Sellier avec l’aide d’Elisabeth Péroz | 138 |

| Vie de l’Association | Marie-Noëlle Marline-Grisez et Roland Guillaume | 139 |

| Les cicatrices du terrain : ruines, murets et amoncellements | Roland Guillaume | 142 |

| La petite leçon de patois sous-vosgien | Louis Marline | 143 |

| Plus Fort que jamais ! | Jérome Roffi | 144 |

| Appel à témoins | Roland Guillaume | 145 |

| La Vôge a lu | François Sellier | 145 |

| Un écrin pour la Vôge | 148 |

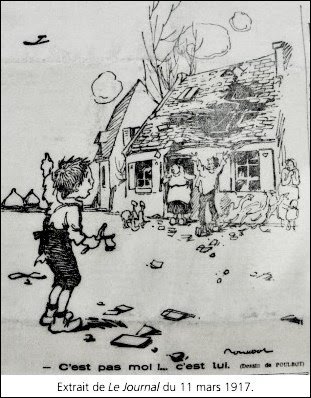

Il y a 100 ans ! – Revue de Presse

Que dire de l’année 1917 ?

En peu de mots : les échecs militaires qui se poursuivent et, pour la population, l’aggravation des conditions de vie marquées par le renchérissement, les restrictions, voire la pénurie

des denrées et produits essentiels tels que farine, beurre, fromage, sucre, charbon, essence…Toutes les activités, toute l’économie doivent concourir à l’effort de guerre et permettre aux «usines de guerre» de donner leur rendement maximum. Sur le plan international, les Etats-Unis après l’annonce allemande de généraliser la guerre sous-marine, rompent en février leurs relations diplomatiques avec les empires centraux, et début avril, le président Wilson proclame l’état de guerre entre son pays et l’Allemagne.

Le général Pershing commandant le corps expéditionnaire débarque sur le sol français mijuin à Boulogne-sur-Mer alors que les premiers Sammies arriveront à Saint-Nazaire à la fin du même mois. Si le camp allié peut compter dorénavant un nouveau belligérant à ses côtés, il s’interroge par contre à propos de la situation révolutionnaire en Russie : le tsar Nicolas II doit abdiquer mi-mars laissant le champ libre à des changements politiques radicaux. La Russie à bout de forces sera-t-elle encore en mesure d’honorer ses engagements militaires ?

En France, pour en finir avec la guerre d’usure, le général Nivelle lance une offensive sur « le Chemin des Dames » (un plateau calcaire situé entre la vallée de l’Aisne au sud et la vallée de l’Ailette au nord). Du 16 avril au 24 octobre, cette bataille – même si quelques positions stratégiques sont enlevées et des gains territoriaux enregistrés – s’avère être un échec sanglant… les pertes sont lourdes : par exemple, entre le 16 et le 20 avril les Français déplorent 35 000 tués ou disparus ainsi que près de 95 000 blessés (source : La Marche de

l’Histoire n° 21). Cette hécatombe ouvre une crise morale sans précédent dans l’armée française : de nombreuses mutineries, refus d’obéissance, désertions, montrent à quel point le Poilu français ne supporte plus d’être envoyé « au casse-pipe »… d’autres stratégies plus économes en vies humaines doivent s’imposer !

Le remplacement du général Nivelle par Pétain mi-mai, contribue à ramener le calme et la confiance parmi la troupe, au prix cependant de condamnations aux travaux forcés, peines de prison et condamnations à mort. D’une manière générale, la situation des Alliés en cette fin d’année n’engage guère à l’optimisme : fin octobre, l’armée italienne subit face aux troupes austro-allemandes, une défaite humiliante à Caporetto, et en Russie, début novembre (révolution d’octobre) Lénine et Trotsky s’imposent comme les nouveaux maîtres du pays ; l’armistice de Brest-Litovsk signé en décembre, met un terme aux combats sur le front russe. Cette situation militaire n’est pas sans effet sur le contexte politique français : les crises ministérielles se succèdent, démission des cabinets Briand, Ribot, Painlevé… et en novembre, le sénateur G. Clémenceau prend la tête du gouvernement (président du Conseil).

En marge de la guerre au cours de cette année, plusieurs personnalités quittent ce monde : en Allemagne, à l’âge de 79 ans, le comte Zeppelin inventeur des fameux dirigeables auxquels il a donné son nom, en France, à Meudon, Auguste Rodin âgé de 77 ans. Les habitants terrifortains confrontés aux dures réalités de cette économie de guerre de plus en plus contraignante, aux restrictions de tout genre, affectés par les deuils qui touchent la plupart des familles, suivent néanmoins avec autant d’intérêt les exploits des aviateurs dont les actions individuelles, chères au tempérament français, leur assurent une grande popularité. Ainsi, la disparition du capitaine Georges Guynemer le 11 septembre dans le ciel des Flandres et dans des circonstances non encore élucidées, est-elle ressentie comme un drame national. Ce « héros légendaire tombé en plein ciel de gloire » comptait à son actif en juillet 1917, 45 victoires et 21 citations… (source : Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918 – Collection Bouquins). La presse locale s’enflamme également pour les prouesses des « 2 As belfortains » de l’escadrille N81, le sous-lieutenant Marcel Hugues et l’adjudant-pilote André Herbelin.

Toujours au chapitre des aviateurs, un des premiers monuments commémoratifs rassemble lors de son inauguration le dimanche 23 septembre à Petit-Croix, bon nombre de personnalités et de patriotes « en souvenir et à la gloire de Pégoud » (La Vôge n° 43 parue en 2015 évoque cette manifestation).

Encore à propos d’aviation, quel retentissement à Belfort que la chute du premier avion ennemi au pied des arbres de la propriété Schmitt-Stractman (à proximité de la rue du Rhône). De type Rumpler destiné aux bombardements, il a été abattu le jeudi matin 18 octobre par un appareil de l’escadrille N150 de Chaux, piloté par le lieutenant Louis Delrieu. L’épave a été présentée à la population sur la place d’Armes le dimanche suivant…sous bonne garde tant les amateurs de…

(La suite dans : Il y a 100 ans ! Revue de Presse, par Maurice Helle, page 2)

Les traces de la Grande Guerre

2è partie : pendant la Grande Guerre

Les cantonnements

Une note de l’intendance de janvier 1917 sur l’organisation du ravitaillement donne une base de 45 000 hommes sur le front de la trouée de Belfort. Une étude est réalisée pour ravitailler, en cas de besoin, 120 000 hommes depuis Belfort. Cette note est sans doute en lien avec l’arrivée prochaine du 40è corps et de la 73è division d’infanterie. Avec de tels effectifs, les casernes ne suffisent pas, il faut loger les militaires en cantonnements chez l’habitant. Des cantonnements nombreux et variés.

Au début de la guerre, que l’on espère courte, il est fait usage de tentes, en plus du logement chez l’habitant. A la séance de la commission de Défense de 1912, il est prévu lors de la mobilisation, en plus du logement dans les villages de la ligne des forts, de loger la troupe sous 11 000 tentes. Il est même demandé de compléter les stocks de tentes afin de pouvoir abriter 25 000 hommes, en cas de bombardement des villages. Il faut donc imaginer en août 1914, en plus des villages regorgeant de troupes, des prairies constellées de dômes blancs.

Les cantonnements à travers les archives communales

La plupart des archives communales du Territoire de Belfort conservent de nombreux dossiers sur le cantonnement de troupes. Le plus gros du volume des archives représente les états mensuels payés par habitant pour les nuitées. Ils sont dressés sur un état imprimé ou écrits dans un cahier d’écolier. Si souvent il n’est pas possible d’établir le volume exact des troupes logées, les états donnent un nombre global de nuitées par propriétaire et par mois. Il est cependant possible pour une commune d’établir une liste chronologique des troupes en cantonnement. C’est aussi un des seuls moyens de relever le passage d’unités étrangères telles les troupes italiennes, américaines, voire tchécoslovaques.

Enfin, ces dossiers permettent d’avoir un regard au quotidien sur l’organisation des cantonnements. Inventaires du matériel, plaintes au maire pour dégâts, sont souvent des pièces qui complètent les états de frais pour nuitées. Il existe aussi des dossiers militaires «oubliés» par les majors de cantonnement. Ces documents comprennent, à partir de 1917, un croquis ou un plan de la commune, un état détaillé des ressources en logements, un renseignement des ressources en eau, les consignes en cas d’incendie, un état des abris en cas de bombardement, les consignes en cas d’alerte pour bombardement. Ils sont souvent établis en langue anglaise, à partir de 1918, pour les troupes américaines.Des exemplaires de ce type sont conservés dans les archives communales de Bourogne, de Dorans, de Reppe et de Delle. Parmi ces dernières, des dossiers de cantonnement concernant le secteur de Beaucourt ont été oubliés par les militaires en 1919.

La réglementation du cantonnement

Le journal La Frontière du 7 novembre 1915 donne la définition du cantonnement.« Etre logé c’est être installé dans des maisons particulières, dans les conditions ordinaires de l’habitation, c’est-à-dire que les hommes puissent coucher dans des lits. Cantonner, c’est utiliser au mieux les logements mis à disposition d’un nombre d’hommes, d’animaux et de matériel trop considérable pour qu’ils puissent être logés. Après le recensement des installations défensives existant à la fin 1914 et des voies de communications mises en place tout au long de la guerre, intéressons-nous aux installations logistiques qui furent créées progressivement pendant le conflit et notamment au cours des années 1917 et 1918. normalement ».

Ce n’est qu’à défaut de place dans les bâtiments appartenant à l’État, au département, aux communes et aux établissements publics que les militaires devront être logés et cantonnés chez l’habitant. Le cantonnement comprend aussi les indemnités pour les chevaux et les mulets qui sont payées avec le fumier des bêtes. Les dégâts commis par les troupes logées ou cantonnées ouvrent droit à des indemnités.Les réquisitions de logement et de cantonnement des troupes sont facilitées par des états dressés dès le temps de paix, tous les trois ans, par les maires. Ces derniers doivent veiller à ce que la charge du logement soit répartie avec équité entre tous les habitants. En toute circonstance, les troupes ont droit chez le logeur au feu et à la chandelle. Le billet de logement constitue une obligation à laquelle nul ne peut se soustraire. On n’est pas obligé de fournir ces prestations à titre gratuit, tout au moins dans une certaine mesure.

Le cantonnement donne lieu à indemnisation (sauf pendant la période de mobilisation) aux termes de l’article 31 du décret du 2 août 1877, dès lors que le nombre de lits ou places occupés au cours d’un même mois excède le triple du nombre des lits ou places portés sur l’état des ressources de la commune. Ce taux d’indemnisation est fixé par lit d’officier ou de soldat et par nuit. Les trois premières nuits sont donc à la charge de la commune. L’armée, elle, rembourse à partir de la quatrième nuit de couchage. Les barèmes sont de deux francs par officier, vingt centimes par sous-officier et cinq centimes par homme de troupe.

Le cantonnement chez l’habitant est majoritaire

Dans la grande majorité des communes, la troupe loge dans les granges et quelquefois dans les greniers aménagés. Une ferme abrite entre 10 et 25 hommes. Les officiers ont droit à des vraies chambres. Les édifices publics tels que les écoles, sont les premiers à être réquisitionnés, souvent pour accueillir infirmerie, centre de commandement, centre téléphonique ou centre administratif.

Les dossiers de cantonnements donnent une idée des capacités : Brebotte qui compte 183 habitants, peut héberger 508 hommes et 376 chevaux ; Bourogne peut recevoir 1 400 hommes de troupe et 600 chevaux ; Courtelevant 800 hommes ; Grandvillars 867 hommes ; Joncherey 490 et Chaux 1 240 hommes (pour 620 habitants) ; le secteur de Reppe accueille 1 700 hommes, 100 chevaux et 24 officiers en 1917. A partir de 1916, les installations se multiplient : baraques-douches, baraques-cuisines, foyers du soldat. Les rues sont entretenues par la troupe. Au foyer de Joncherey, le 15 avril 1918, il est donné une séance de cinéma ; la salle peut contenir 250 hommes (A.D.T.B. 33ed 4 H 53). Des fours à incinérer les ordures sont aussi construits (A.D.T.B. 33ed 4 H 56). Les majors de cantonnement veillent à l’approvisionnement en matériel de couchage (paillasses, sacs de couchage, tables).

Des lieux de cantonnement sont créés à partir des baraques préfabriquées : en 1918 des baraques type Épinal sont dressées à Saint-Germain, d’autres sont installées entre Giromagny et Chaux en 1917. Courtelevant (A.D.T.B. 28ed 4 H 7) compte, en 1918, une baraque type Épinal comme écurie (30 m x 8 m pour 50 chevaux), une écurie type suisse (33 m x 8 m pour 50 chevaux) et des baraques de type Adrian pour une salle de réunion, un dépôt de munitions, un réfectoire. A Reppe en 1918, le village peut abriter 635 hommes, 17 officiers et 324 chevaux. Il existe dans cet état de logement, trois baraques type Épinal de 48 hommes chacune et une petite baraque comme infirmerie.

Un exemple est bien connu, à Rougemont-le-Château, grâce à l’ouvrage de François Sellier, « Un Village à la frontière de La Grande Guerre ». Ce 26 janvier 1915, à Rougemont-le-Château, la cohabitation des troupes et des habitants s’organise. La salle et la cuisine de l’hôtel Bardin sont réquisitionnées par l’état-major. Dans chaque hôtel, des chambres sont réservées aux officiers, d’autres sont logés chez les particuliers. Les hommes sont répartis dans les granges. L’école sert aussi de QG et de central téléphonique. Comme dans les autres communes, si les unités restent un bon moment dans leurs lieux de cantonnement, à partir de la fin 1917, elles se multiplient et demeurent moins longtemps en place.

En 1918, un inventaire indique 14 baraqueslogement au « camp des Italiens » et à « SaintNicolas », deux baraques-écuries et une baraque-foyer du soldat. Dans les consignes du

cantonnement, la troupe balaiera les rues le matin à 8h30 et le soir cette tâche sera à la charge de la population civile (A.D.T.B. 89ed 4 H 5). Boron, est un autre exemple documenté. Lors de ses fréquents voyages dans cette commune, L. Herbelin livre ses impressions sur le village transformé en lieu de cantonnement. « Quatre ou cinq maisons de Boron, non occupées par leurs propriétaires, mais réquisitionnées pour la troupe, ont été littéralement mises au pillage par les soldats. Les portes intérieures, les cloisons en planches, les poutrages, tout y a passé. L’une de ces maisons construite en bois et en torchis ne vaut plus, avec son corps de grangerie, qu’à être…

(La suite dans : Les traces de la Grande Guerre, par Jean-Christian Pereira, page 13)

Le dessous des cartes

Une nouvelle fois, découvrons à travers la photographie, une petite histoire de la Grande Guerre. Nous sommes à Rougemont-le-Château le 23 mai 1915. Dimanche de Pentecôte. Les photos sont de Pierre Jaminet.

Avec la 10e division de cavalerie

À la sortie de la grand-messe, la plus grande partie des Rougemontois et des militaires en cantonnement se rassemblent sur la place du village pour assister (comme souvent) à un concert de musique militaire. Cette fois, il s’agit d’une prestation de trompettes de cavalerie. Toutes les trompettes de tous les régiments composant la 10e division de cavalerie sont présentes.

Cette division est arrivée le 14 décembre 1914 après s’être vaillamment comportée sur la Marne.

Rougemont et les villages avoisinants « regorgent » de troupes. La petite gare du « Tramway » accueille certains jours jusqu’à 20 trains de ravitaillement pour nourrir tous ces hommes…

L’alignement parfait des fanfares, l’éclat des cuivres sous le soleil de mai, le chant du départ superbement « envoyé » par les dragons donnent le frisson et ravivent, si besoin est, le sentiment patriotique !

En costume d’Alsacienne

Un peu plus bas dans la rue, juste devant le petit café du Cheval blanc, le général de Contades-Gizeux, commandant la division, écoute le concert. Une jeune fille en costume d’Alsacienne se présente à lui avec une belle gerbe de fleurs et l’embrasse. Cette jeune fille est Violette Bardin, fille du propriétaire de l’hôtel du « Tonneau d’Or » à Rougemont.

Après cette touchante marque d’attention pour leur général, les fanfares défilent devant les troupes impeccablement alignées, avant de regagner leurs cantonnements respectifs. Ce dimanche de Pentecôte 1915 avait été choisi par le Secours national et le groupe parlementaire des départements envahis, pour être la « Journée française de bienfaisance ». Les fonds collectés étant destinés aux populations d’Alsace et de Lorraine et aux orphelins de guerre. On notera l’affiche apposée sur le petit bâtiment situé à côté du café. A Rougemont, la collecte a rapporté la somme de 826 F qui contribuera à, comme le dit La Frontière « sécher les larmes de ceux qui restent au foyer et tranquilliser aussi l’esprit de ceux qui combattent pour nous».

Pour un instant, le temps d’un concert et d’une accolade, il y eut comme un air de fête qui flotta sur la place de Rougemont-le-Château. Hélas, le soir, le canon se remit à tonner à la

cadence régulière d’un métronome, du côté de l’Alsace…

Sources

- Journaux La Frontière et L’Alsace

- SELLIER, François. Un village à la frontière de la Grande Guerre. Editions France Régions. 1987.

- Photos Jaminet, issues de la collection de Gilbert Dona et de François Sellier.

(Le reste de l’article dans : Le dessous des cartes, par François Sellier, page 13)

Printemps 1918 : le spectre de l’évacuation des civils

Les Allemands vont finir par revenir. Dans les environs de Belfort – entre autres – c’est l’idée récurrente qui semble hanter les états-majors alors que la guerre dure, même si la portion

septentrionale du front du Sundgau connaît de moins en moins de combats depuis l’hiver 1914-1915.

En août 1914, le déclenchement des hostilités a mené au départ, en vertu de la « Note relative à l’évacuation des bouches inutiles de la Place de Belfort » indexée sur le plan de défense de la ville mis à jour le 31 décembre 1912, de 22 000 personnes du camp retranché. En outre, en octobre 1914, les quatre listes établies par la direction de la Sûreté Générale du ministère de l’Intérieur, intitulées « Etat faisant connaître la résidence actuelle des personnes évacuées du département du Haut-Rhin », révélaient également l’évacuation, quoique dans une moindre mesure qu’à Belfort, d’habitants d’une quarantaine de communes essaimées dans l’ensemble du Territoire. Une telle situation, bien que devant rester prévisible, allait-elle devoir se reproduire ?

En décembre 1916, c’est du côté français que deux projets d’offensive sont élaborés, qui concernent l’ensemble de la VIIe armée, et y incluent une zone s’étendant, tout ou partie, de Thann à la frontière suisse. La situation évolue en juin 1917, quand le général de Castelnau signe une « instruction relative à l’exécution des travaux de défense », qui prend clairement en compte des options offensives mais également défensives. Dans les faits, il existe depuis janvier 1917 un « Plan de défense » – auquel se greffe, début 1918, un « Plan de renforcement».

Ce « Plan de défense du front de Haute-Alsace (du Judenhut inclus à la frontière suisse) » présente entre autres « l’ensemble des mesures arrêtées par le général commandant l’armée en vue de parer avec les seules troupes dont il dispose, soit à une attaque inopinée de l’ennemi, soit à une attaque prévue, mais qui, par sa soudaineté et sa violence, n’a pas permis de fournir à temps au commandement local les forces nécessaires à la bataille – autrement dit, de faire jouer le plan de renforcement ». Le contenu de la partie portant sur les « possibilités d’action de l’ennemi » laisse songeur : « Aucune trace de préparation du terrain au voisinage immédiat des premières lignes ne permet de conclure à une attaque imminente ; les opérations récentes viennent de nous prouver d’ailleurs que cette préparation n’est pas indispensable. En résumé, l’équipement du front ennemi, principalement entre Guebwiller et la Suisse, n’est pas d’ordre strictement défensif : tel qu’il est actuellement, il peut se prêter au déclenchement par surprise d’une offensive puissante ». Au final, il semble que le flou le dispute au fantasme : même si rien de tangible ne prouve que les Allemands vont passer à l’attaque, rien ne prouve le contraire…

La crainte de l’invasion, ou le nébuleux fantasme de 1918

En conséquence, mieux vaut prévoir le pire. Il se fait jour, sans surprise, que « dans une offensive allemande se développant des Vosges à la Suisse, la zone centrale, c’est-à-dire la plaine de Haute-Alsace, apparaît nettement comme la région où l’ennemi porterait son effort le plus puissant ». Si cette attaque se produisait, elle serait conjuguée à deux attaques secondaires – l’une dans le secteur Thur-Doller, l’autre dans les environs de Pfetterhouse. Au centre, là où les assaillants porteraient leur effort principal, existent deux trouées, à savoir la trouée de Valdieu et la trouée de Soppe. Dans ce cas de figure, c’est, en profondeur, une très vaste zone qui serait touchée par les combats. Elle engloberait, du nord au sud :

- sur une première ligne de résistance, les bois de Langelittenhaag jusqu’à l’Est de Pfetterhouse ;

- sur une deuxième ligne de résistance, de Guewenheim jusqu’à l’Ouest de Pfetterhouse ;

- sur une troisième ligne de résistance, de Sentheim à Courcelles ;

- sur une quatrième ligne de résistance, du Barrenkopf à Brognard.

Sur le terrain, l’anticipation du surgissement de cet hypothétique Armageddon apparaît dans ce qu’en décrivent ceux qui en subiraient les affres, et en creux se révèlent alors ici les grands absents de ces plans de défense et de renforcement : les civils. A Rougemont-le-Château, Reine Schmitt en fait état dans sa correspondance, le 25 janvier 1918 : « On fait au-dessus de Rougemont beaucoup de travaux de défense. Si seulement les fritz n’attaquaient pas de ce côté-là. Il est vrai qu’ils pourraient se faire soigner, car le terrain s’y prête bien ». La crainte de dévastations à venir paraît être reléguée derrière le mécontentement que les travaux de défense font naître au sein de la population des communes concernées, qui en troublent le travail et la vie quotidienne, et frappent de plein fouet le rendement des exploitations. Et pourtant, face à une guerre dont l’industrialisation a fait émerger, en plus de trois ans et demi, une artillerie à la portée et à la précision de plus en plus mortifères, et l’emploi de gaz de combat, qui frappent sans distinction civils et militaires, la perspective de batailles

livrées dans la très vaste zone délimitée ci-dessus, ne peut que faire frémir. Heureusement, les hécatombes potentiellement engendrées par de telles…

(La suite dans : Printemps 1918 : le spectre de l’évacuation des civils, par Éric Mansuy, page 25)

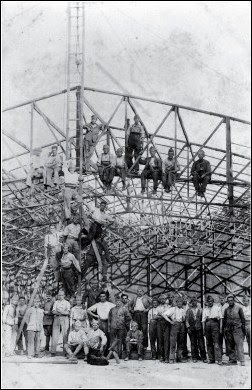

Les débuts de l’aviation dans la moitié nord du Territoire de Belfort

2è partie : pendant la Grande Guerre

Le 3 août 1914 arrive au 1er groupe d’aviation de Longvic (Côte d’Or) le soldat Mathey Jacques François Émile, de la classe 1895, domicilié à Valdoie, rue de Turenne. Á 39 ans il est mobilisé dans le cadre de l’armée territoriale et comme il sait lire, écrire et compter, il sera affecté à une tâche plus ou moins administrative donc ne réclamant pas des conditions physiques exceptionnelles. En tant que commerçant dans le civil, on peut imaginer qu’il sera magasinier, comptable ou secrétaire (à moins qu’il ne soit parachuté «cuistot», coiffeur,

infirmier… ?), sa fiche-matricule ne nous donne pas ce genre de détail ; ce qu’elle nous dit, par contre, c’est qu’il aura passé toute la guerre à côté des avions. Et c’est ce qui nous intéresse…

Mais laissons un peu Emile Mathey toucher son paquetage et parfaire son instruction, et prenons un peu de hauteur pour faire le point sur l’aviation militaire au tout début du conflit.

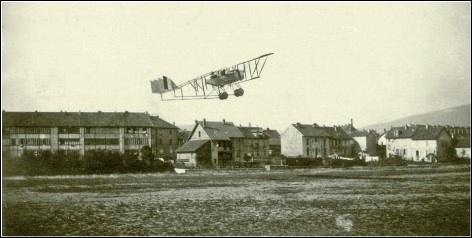

Résumé de la première partie

Pour le civil ordinaire habitant Belfort ou le Pays sous-vosgien, l’aéroplane est apparu dans le ciel en juillet 1909. D’abord comme une attraction foraine sur le terrain de manœuvres militaires du Champ de Mars avec les évolutions du capitaine Ferber, connu également sous le pseudonyme de François de Rue (fig. 1) ; ensuite quand Belfort, en tant que place forte modèle, a eu le privilège d’accueillir non seulement un port d’attache de ballons dirigeables, mais aussi une escadrille de monoplans Blériot, la troisième des escadrilles créées en France. Belfort est non seulement le fer de lance du dispositif de défense que constitue la Ligne Séré de Rivières, mais fait aussi partie de l’avant-garde dans le domaine de la technologie militaire.

Sans être revanchard comme certains extrémistes, le Belfortain aimerait quand même bien voir l’Alsace et la France ne faire qu’une comme avant, il y a une quarantaine d’années. Bien sûr, en juillet 1914 on traverse encore la frontière dans les deux sens sans autres difficultés que les petites brimades des gabelous mais quand même, ces jeunes cousins qui ne parlent pas un mot de français, ce Kaiser arrogant qui lorgne sur nos colonies… on ne peut pas dire que c’est réjouissant ? Et puis, notre belle Armée avec ses irrésistibles canons de 75, ses fantassins pleins d’entrain, ses beaux cavaliers que l’on admire quand ils caracolent crinière au vent, et ses gracieux aéroplanes militaires… on ne serait quand même pas fâchés de les voir se mesurer à l’ennemi héréditaire, non ?

Justement, voilà que le 3 août 1914, les grandes manœuvres et les défilés du 14 juillet laissent la place aux opérations militaires réelles ; les intellectuels de l’État-Major vont enfin pouvoir tester leurs théories et envoyer les fantassins à l’assaut des mitrailleuses ennemies. Comme on le verra plus loin, ces grands stratèges, qui doutent encore de l’intérêt de l’avion, vont souvent contester, du moins au début de la guerre, les informations rapportées par les observateurs volants.

Le développement de l’aviation militaire avant la guerre

Même si le futur maréchal Foch déclare aux grandes manœuvres de Picardie en 1910 : « L’aviation, c’est du sport. Pour l’armée, c’est zéro! », il se trouve de nombreux militaires clairvoyants comme le général Brun et le général Roques pour voir dans l’avion un auxiliaire des armées en campagne. C’est ce dernier, alors Inspecteur permanent de l’Aéronautique, qui fait acheter à titre expérimental les premiers aéroplanes militaires (appelés « avions » en hommage à Clément Ader).

En 1911, le «coup d’Agadir» met en évidence le risque d’un conflit armé entre l’Allemagne et la France, il ne faut donc pas perdre de temps. Les grandes manœuvres ont montré l’utilité de l’avion en tant qu’auxiliaire de la cavalerie (pour les reconnaissances lointaines) et de l’artillerie (pour le réglage des tirs). Le 31 mars 1912 paraît au JO la loi d’organisation de l’aéronautique militaire qui sera complétée par la loi du 9 juillet de la même année ; elle permet d’intégrer dans une structure efficace les avions achetés grâce aux dons de la population. Ainsi, fin 1913 plusieurs centaines d’avions seront disponibles. Mais il ne suffit pas d’avoir des avions, il faut aussi former les pilotes et le personnel, mettre au point les procédures et

le matériel nécessaire, faire travailler ces nouvelles ressources avec les armes traditionnelles que sont l’infanterie, l’artillerie et la cavalerie.

L’aviation française au 3 août 1914

L’avion de 1914 n’est pas armé, il manque encore de fiabilité et reste très vulnérable aux caprices de la météo ; c’est sans doute ce qui laisse sceptiques certains hauts responsables et les fait douter de voir un jour cette fragile machine constituer un des éléments d’une arme nouvelle. Au moment de la mobilisation, la France peut aligner 23 escadrilles de 6 avions, soit 138 appareils. Mais que sont devenus les autres, puisque les souscriptions en avaient financés plus de 200 ? Eh bien ils sont en réserve et vont compléter les rangs éclaircis par les pannes, les accidents et les pertes dus au conflit. Au total, on peut compter 274 avions disponibles, à peu près en état de vol. Les Allemands n’en ont guère plus.

On peut être surpris par le nombre de marques et de types différents représentés par ces avions : Maurice Farman, Henri Farman, Voisin, Blériot, Deperdussin Caudron, REP (Robert

Esnault-Pelterie), Nieuport, Breguet, Dorand, Morane-Saulnier… Sans être spécialiste de la gestion des stocks, on imagine les difficultés d’approvisionnement et de stockage des pièces

détachées ou encore les problèmes de maintenance que pose cette diversité d’appareils. Mais il faut se souvenir que l’aviation est encore un immense chantier d’expérimentation et que, début 1914, l’expérience de la guerre aérienne se limite, pour l’armée française, à quelques opérations au Maroc.

Très vite (dès octobre 1914), le nombre d’escadrilles va être porté à 31 et surtout, après la stabilisation du front, les missions confiées à l’aviation vont changer de nature.

Évolution de l’aviation de 1914 à 1920

Le rôle premier (et unique) attribué à l’aviation avant le conflit est d’aller voir au loin ce qui se passe chez l’ennemi pour renseigner les étatsmajors. Cette fonction est traditionnellement assurée par la cavalerie, mobile et rapide. Sur les gravures, elle est souvent représentée par un officier à cheval, à

moitié dissimulé dans un bosquet planté sur une petite hauteur et observant les mouvements de l’ennemi, jumelles en mains. L’avion, lui, a une mobilité bien plus grande, peut se glisser très au-delà des premières lignes sans trop de risques, observer en prenant de la hauteur et rapporter à toute vitesse ses constatations à celui qui l’a envoyé en mission. De même nature que la reconnaissance aérienne, le réglage des tirs d’artillerie à longue distance est une fonction qui revient naturellement à l’observateur aérien, aérostier ou aviateur. L’observateur est le coéquipier naturel du pilote, et il est la plupart du temps – tout au moins au début – officier d’artillerie, seul juge, semble-t-il, capable de déterminer si un coup est trop court ou trop long. Dans les deux cas, l’avion communique avec le sol en lâchant son message enfermé dans une cartouche freinée par un long ruban coloré et il reçoit les directives en observant les panneaux de signalisation étalés au sol. La TSF ne viendra que plus tard. Très tôt on envisage d’utiliser l’avion pour porter la destruction chez l’ennemi, loin derrière les lignes. Le premier objectif traité par l’aviation française en utilisant les techniques du bombardement est le hangar à zeppelins du terrain allemand de Frescaty près de Metz. La mission a été confiée à deux avions de la 16e escadrille et c’était le 14 août 1914. A cette époque les bombes ne sont que de simples obus jetés par-dessus bord ; ils tombaient là où ils voulaient et décidaient eux-mêmes s’ils allaient éclater ou non. Autre projectile original : la fléchette ou « balle Bon » ; lâchée par centaines sur les troupes au sol, elle a d’abord beaucoup impressionné avant d’être délaissée au profit du mitraillage ; on racontait qu’elle pouvait traverser un cavalier et son cheval (en ressortant par un sabot ? ).

Si les avions rentrent souvent de mission avec les ailes percées comme des écumoires, l’efficacité des mitrailleuses au sol et des canons de défense contre avions (DCA) est quand même relativement limitée ; un point noir qui bouge dans le ciel doit accumuler toutes les guignes du monde pour « encaisser » une balle de fusil dans un organe vital, le pilote, par exemple. Pourtant il faut bien débarrasser le ciel des avions d’observation ennemis et protéger ses propres bombardiers lors des missions lointaines. C’est pour ces raisons que sont créées les escadrilles de chasse formées d’avions rapides et très maniables et bien sûr armés de mitrailleuses (ou de canons ! ). Ils sont pilotés par des hommes au profil particulier qu’on ne peut mieux décrire qu’au travers des citations accompagnant les médailles reçues pour leurs exploits. En voici une décernée à Eugène Gilbert de l’escadrille MS-49 qui séjourne à Chaux de mars 1917 à juillet 1918 :

« Le sergent GILBERT Adrien Eugène, pilote à l’escadrille M.S.49 : d’une audace et d’une habileté au-dessus de tout éloge, a engagé le 17 juin un combat avec un Aviatik puissamment armé et l’a abattu dans nos lignes après une lutte très vive où l’avion français fut criblé de balles ».

Il n’est pas le seul, on pourrait citer Navarre, Guynemer, Gastin, Arnoux, Bouyer, Brétillon, Pégoud… figurant tous dans la liste des «As» pour avoir abattu au moins cinq appareils ennemis et qui ont tous fait un séjour plus ou moins long au pied de nos Vosges avec leurs escadrilles respectives.

(La suite dans : Les débuts de l’aviation dans la moitié nord du Territoire de Belfort, par Roland Guillaume, page 35)

La maison Mazarin de Giromagny et la famille Lardier : une complicité de deux siècles

La Bergrichterhaus ou Maison de justice des mines

À partir du milieu du XVIè siècle, lors de la période faste de l’exploitation des mines du Rosemont, un afflux de population qualifiée, d’origine germanique, émigre vers Giromagny pour exploiter les filons. Grâce à la découverte de gisements prometteurs de plomb et de cuivre argentifère, cette petite bourgade est en pleine extension. A cette période, la famille des Habsbourg règne sur la Seigneurie du Rosemont. La justice des mines, basée à Masevaux, est transférée à Giromagny ; il devient alors nécessaire d’y construire une maison forte

pour le juge des mines chargé de faire respecter le règlement. L’archiduc d’Autriche Ferdinand II organise le nouveau village en ordonnant, entre autres, la construction d’une halle, de la première église de Giromagny, de fontaines et d’un pont sur la Savoureuse. C’est à cette période également que sortent de terre les premiers hôtels particuliers construits par les riches concessionnaires miniers.

François Liebelin, dans son livret La maison seigneuriale de Giromagny, nous rapporte un extrait d’un document d’époque :

« Cette maison est édifiée rive droite de la Savoureuse. C’est un gros pavillon carré à un étage avec un mur de près de 3 pieds d’épaisseur. L’intérieur est fort simple : un couloir, une grande salle d’audience appelée le « poêle », une cuisine, plusieurs pièces, des cachots, etc…Le logement du Juge Messire Grégoire Heyd est au premier étage, lequel étage est surmonté de plusieurs greniers ».

Construite à partir de 1562, déclarée bien national en 1791, l’ancienne maison de la justice des mines a appartenu au roi de France de 1656 à 1659. C’est à partir de cette date que la demeure prend le nom de maison Seigneuriale ou maison du Roy, et cela jusqu’à la Révolution. Le cardinal Mazarin la reçoit dans la donation faite par Louis XIV en 1659 ( à sa mort, en 1661, sa nièce Hortense Mancini hérite de ses biens.)

Bon nombre d’occupants se sont succédés au fil des années et des événements survenus dans le Pays sous-vosgien, mais la demeure n’a pas toujours été entretenue comme il convenait ni été traitée avec le respect qui lui était dû :

« En 1674, l’Alsace est envahie par les Impériaux (Autrichiens). L’armée française commandée par le Maréchal de Turenne débloque notre région et une partie de sa cavalerie s’arrête à deux reprises à Giromagny pour ferrer les chevaux. La maison seigneuriale, transformée provisoirement en caserne est mise à sac ».

Treize années plus tard, les dégâts n’étaient pas encore réparés. « […]La maison seigneuriale ayant été occupée tant par les commissaires des vivres, que par les charrons de l’armée de feu M. de Turenne, pendant deux campagnes (1674-1675) a été ruinée et particulièrement la chambre où se doit tenir la justice ordinaire des mines et autres assemblées publiques pour les intérêts de Monseigneur le Duc, laquelle chambre sert présentement de grenier à foin pour cause de la ruine qu’en ont fait les charrons de l’armée etc… »

Au début du XVIIIè siècle, la toiture à deux pans passe à quatre pans, l’entrée principale est déplacée sur la façade ouest face à la place actuelle. Le linteau placé au-dessus de la porte qui atteste cette modification indique 1734. Lors de l’acquisition de l’ancienne maison seigneuriale par M. Pierre-Antoine Lardier en 1817, il n’existe plus guère d’éléments du XVIe siècle. A partir de cette date, la maison Mazarin connaît enfin une période de calme. En quelques générations, la famille Lardier saura embellir cette propriété au passé mouvementé.

Des hommes de loi engagés en politique

Après presque trois années de vacance pour l’étude notariale de Giromagny, le 24 janvier 1811, Napoléon, empereur des Français, nomme Pierre Antoine Lardier notaire impérial. Voici ce qui peut être lu sur le document écrit au palais des Tuileries : « Sur le rapport de notre Grand Juge, Ministre de la Justice, nous avons nommé et nommons le S. Pierre Antoine Lardier pour remplir les fonctions de notaire impérial à la résidence de Giromagny, canton de ce nom, arrondissement de Belfort, département du Haut-Rhin avec droit d’exercice dans le ressort de la justice de paix de ce canton. Notre Grand Juge Ministre de la Justice est chargé de l’exécution de notre présent décret ». Les actes enregistrés par l’étude notariale de Pierre-Antoine Lardier le sont dès février 1811 et jusqu’à 1849. Né le 17 octobre 1785 à Châtenois-les-Forges, Pierre-Antoine et son épouse Marie-Thérèse Mange sont parents de sept enfants. Trois seront notaires (l’aîné, Charles Joseph exerce à Belfort, le deuxième, Hippolyte François à Héricourt et le plus jeune des enfants Hyppolite Émile à Giromagny). Pierre-Antoine décède le 22 septembre 1863 à Giromagny. Hyppolite Émile, né le 10 décembre 1819, a déjà pris la succession de l’étude : il a, en effet, été nommé

notaire de Giromagny par arrêté du ministre de la Justice en date du 13 juin 1848, cela jusqu’en 1890. Il épouse Joséphine Grisez, fille de Jean-Baptiste Grisez, brasseur à Lachapelle-sous-Rougemont. Adjoint au maire et conseiller d’arrondissement, il décède le 26 octobre 1901 à Giromagny. Leur fils unique, Émile (1855-1910) devient premier clerc de notaire. Celui-ci épouse Marie-Madeleine Scherb de Turckheim qui décède en 1886 à l’âge de 25 ans. Ils n’ont qu’un fils prénommé comme son papa, Émile, né en 1885. En 1890, après 79 années d’exercice et un nombre considérable d’actes enregistrés, l’étude notariale Lardier s’éteint. La maison Mazarin ne sera plus le témoin de ventes immobilières, contrats de mariage et autres actes officiels signés en ses murs. Le successeur est Georges Léon Saint. Les dernières modifications importantes de la maison datent du début du XXè siècle. Émile Lardier, hérite de la propriété au décès de son père en 1910. Il n’a que 25 ans. Il entreprend de gros travaux. De nouvelles fenêtres sont percées sur la façade sud ainsi que sur la façade ouest. Il apporte plus de confort à l’intérieur de la demeure avec l’installation, notamment, d’une immense salle d’eau. Son aïeul, Hippolyte Émile ayant acheté un terrain adjacent à la propriété, le parc se trouve considérablement agrandi, ce qui ajoute encore plus de splendeur à la propriété. Émile Lardier fait aménager le lieu par un ami architecte au château de Versailles. Un bassin est construit et c’est sans…

(La suite dans : La maison Mazarin de Giromagny…, par Marie-Noëlle Marline-Grisez, page 60)

« Le pot de terre contre le pot de fer »

Le Pays sous-vosgien a constitué le premier pôle industriel de la région de Belfort au XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle, grâce à l’exploitation des mines de plomb argentifère du Rosemont. Après un XVIIIe siècle compliqué sur le plan économique, marqué par le déclin des mines et un retour forcé aux activités agricoles, un début d’infrastructure industrielle se met en place au début du XIXe siècle. Sous l’impulsion de quelques manufacturiers dynamiques, filatures et tissages du coton passent progressivement au stade industriel. Ferdinand Boigeol est le personnage emblématique de ce bouleversement dans la Haute-Savoureuse.

Sans doute marqués par la Révolution française de 1789, les socialistes anglais et français du milieu du XIXe siècle parlent volontiers d’une « révolution industrielle » et en répertorient les conséquences sociales. Parler de « révolution » sous-entend des changements brutaux ou, pour le moins, de profondes mutations. Et effectivement le vieux monde rural est désorienté ; le paysan, le fileur, le tisserand, dans les filatures et tissages mécaniques, deviennent « ouvriers de fabrique » ; le travailleur est désormais rivé à sa machine. Ce bouleversement ne se passe pas sans heurts au sein de la fabrique, les ouvriers craignent que les machines ne prennent à court terme leur travail. En 1826, Ferdinand Boigeol « provoque une véritable émeute parmi son personnel, en introduisant les douze premiers métiers à tisser mécaniques achetés en Angleterre » pour sa manufacture de Giromagny. Mais à l’extérieur de la fabrique les problèmes sont parfois importants : son environnement est désormais perturbé, les agriculteurs sont bousculés dans leur quotidien, et nous allons voir au Puix une situation dégénérer.

Marie Marconnot, veuve Petizon : une femme de caractère

Marie Marconnot est née le 6 nivôse an IX (27 décembre 1800) à Lachapelle-sous-Chaux. Le 31 mai 1825, elle épouse Joseph Petizon, tisserand au Puix, dont on peut suivre le début de carrière (1818-1827) dans son « livret d’ouvrier ». Joseph meurt en 1853. De ce mariage sont nés huit enfants ; trois sont encore mineurs au décès de leur père. Au recensement de 1856, toute la famille vit chichement dans une maison située au bas du village, sur la rive droite de la Savoureuse, tout près du « grand pont », face au tissage que Ferdinand Boigeol vient de construire sur la rive gauche de la rivière. Marie, recensée « cultivatrice », est propriétaire, entre autre, d’un pré qui touche au canal usinier, ancien canal dit des mines, propriété du Sieur Boigeol. Ce canal va être à l’origine d’un conflit, à priori banal, mais qui sera exceptionnel par sa durée ; dix années au cours desquelles Marie Marconnot, la veuve Petizon, va défendre « bec et ongles » ses intérêts et ceux de ses enfants face à l’industriel.

Les débuts du conflit

Un jugement du tribunal de paix du canton de Giromagny, rendu le 13 septembre 1856 plante le décor. Marie et ses enfants sont propriétaires d’un pré situé sur la commune du Puix

au lieu-dit « pré du chêne », ce terrain est « […] traversé par un canal de conduite d’eau de la Savoureuse tant pour l’arrosement des propriétés que pour le roulement des moulins Ruez

et Romain ; il est arrivé que le défendeur (Ferdinand Boigeol) a converti le moulin Romain en un établissement industriel et pour se procurer une plus grande quantité d’eau pour le roulement de son établissement, il a fait curer ce fossé, le vingt- trois août dernier et s’est permis par le fait de ses ouvriers de commettre à leur préjudice un fait de nouvel œuvre en curant et rendant plus profond ce canal, en coupant dans leur propriété environ soixante centimètres de largeur sur environ six mètres de longueur pour donner à ce canal plus de largeur qu’il n’avait auparavant ; lesquels faits ils prennent pour trouble à leur possession annale, publique et paisible ». Marie demande au tribunal de condamner le Sieur Boigeol à remettre le terrain en état dans les trois jours et réclame 200 francs de dommages-intérêts.

L’industriel ne l’entend pas de cette oreille et « […] si les demandeurs sont en possession de leur pré, lui défendeur est en possession du canal tel qu’il doit être, telle que sa largeur est déterminée par le passage à travers la route départementale, numéro quatre, tel enfin que le constate l’état des lieux ; attendu que d’un autre côté tout usinier a le droit de curer le canal d’emmener, de prévenir les usurpations des riverains et de le tenir libre de toute entrave, qu’il a le droit de le parcourir le jour et la nuit et de déposer momentanément sur les rives les déblais qui proviennent du curement ».

Ferdinand Boigeol demande donc que Marie Petizon et consorts soient déboutés ; par ailleurs, en raison du « trouble civil » apporté par leur démarche, il réclame mille francs de dommages intérêts « et subsidiairement les condamner en outre en cinquante francs de dommages-intérêts par jour depuis le trente août dernier pour avoir fait arracher les piquets et couper les madriers qui devaient consolider la berge du canal le long de son terrain et avoir empêché les ouvriers de continuer le travail […]».

Mille ans de lutte par-dessus les moulins

On le voit, F. Boigeol frappe fort ; en effet, dans les années 1850, mille francs représentent environ deux années de salaire pour un ouvrier de fabrique. Pourquoi une telle agressivité à propos de la prise d’eau d’un moulin ? Est-ce pour intimider ? On peut répondre par l’affirmative à cette dernière question. Mais il est peut-être utile de faire un petit rappel sur l’importance des moulins. Dès le Xe siècle, la propriété d’un moulin est bien encadrée ; elle comprend les droits sur une partie du cours d’eau en amont et en aval avec l’interdiction

d’y poser une prise d’eau, ou d’y édifier une autre installation qui puisse être préjudiciable à la plus ancienne. Sur le plan technique, le moulin a beaucoup évolué au cours des siècles ; équipée de cames et de bielles, la roue hydraulique se transforme en véritable moteur industriel, le seul en usage jusqu’à l’invention de la machine à vapeur. Avant l’invention de la machine de Watt, l’industrie toute entière est mue par la roue du moulin à eau. Nous en avons un bon exemple en Pays sous-vosgien avec les machines d’exhaure très sophistiquées mises en service dans les mines aux XVIe et XVIIe siècles. Avec le déclin des mines, l’activité des moulins est liée, pour l’essentiel, à l’agriculture : moulins à grain, à huile, pilons pour l’orge, mais aussi moulins à foulons, à tan, ribes à broyer le lin et le chanvre. Au début du XIXe siècle, dans la Haute Savoureuse, le renouveau d’activité industrielle est fondé également sur l’énergie hydraulique, d’anciens moulins sont réaménagés et de nouvelles industries apparaissent : papeterie, filature et tissage mécaniques. Les moulins ont incontestablement servi de points d’ancrage aux nouvelles industries, car posséder le moulin « datant de temps immémorial» revient à posséder le droit d’eau. Ce qui n’a pas suffi à désamorcer les conflits, loin de là, et l’entreprise Boigeol-Japy en a fait l’amère expérience…

(La suite dans : « Le pot de terre contre le pot de fer », par Martine Demouge et Bernard Perrez, page 63)

Le carré militaire de Giromagny

Plus que les années précédentes à Giromagny, les cérémonies du 11 novembre au cimetière communal ont revêtu en 2016 une importance particulière et inaccoutumée, à l’occasion de l’inauguration du carré militaire par le maire Jacques Colin.

Outre les représentants des sociétés, municipalités, associations, écoles primaires, acteurs habituels des cérémonies patriotiques, des figurants français et allemands costumés en tenue militaire d’époque, apportaient côte à côte une note historique chargée de symboles.

Que le message transmis à travers ces scènes de fraternisation effectuées par les groupes 14-18 de l’Association Transhumance et Traditions (A.T.T) et du 109e Badois, soit bien compris par les jeunes générations !

Le carré militaire : 55 tombes et deux monuments

Dans un ordonnancement tout militaire, s’alignent 52 stèles chrétiennes et 3 musulmanes, fraîchement repeintes, aux plaques restaurées et ornées de la cocarde du Souvenir français (53 relatives à la 1re Guerre mondiale, 2 à la 2e). Ces dernières apparaissent en premier plan du carré dans l’alignement de deux monuments rappelant également la guerre 39/45 : une stèle en grès rose ornée d’une croix de Lorraine et une autre de dimensions plus modestes en granit.

La première porte la dédicace suivante :

Aux généreux de la 1re DFL1

Les Français libres du Territoire

La deuxième :

A nos morts 1939-1945

Suit une liste de dix noms, et :

Gymnastes, Souvenez-vous

S’agissant d’évoquer le souvenir de gymnastes, cette stèle érigée à l’origine faubourg de France dans l’enceinte des installations sportives de l’Amicale (société de gymnastique encore active aujourd’hui et jadis également de préparation militaire) a été déplacée en son lieu actuel dans le souci de créer un espace mémoriel commun.

La stèle commémorative des gymnastes

Quelques lignes pour se souvenir de ces dix victimes et de leur destin tragique.

- Reiniche André : né à Giromagny le 17 juillet 1891, il y demeure Petite rue du Tilleul ; résistant, il participe en particulier au sein de son groupe à l’évasion de prisonniers anglais

du camp d’internement situé aux casernes de Giromagny. Arrêté le 18 mars 1944 (vraisemblablement sur dénonciation) par la Gestapo qui trouve à son domicile un important

dépôt d’armes et de munitions, il est condamné à mort le 22 avril 1944 par le tribunal militaire de la Feldkommandantur 560 à Besançon pour détention illégale d’armes ; il est fusillé à la

Citadelle de cette ville le 3 mai 1944. Père de trois enfants, gazier selon son acte de décès, il était titulaire de la médaille militaire et bien intégré à la vie locale comme en témoigne

son élection au conseil municipal lors des élections complémentaires de 1933.

Les trois personnes suivantes de la liste sont unies quasiment par le même sort :

- Pichenot Lucien : (ou Lulu-Alex) né à Giromagny le 3 mai 1920, célibataire et chef cantonnier aux Ponts et Chaussées, il est domicilié à Delle. Il noue de solides attaches à Giromagny où ses parents demeurent.

- Peroz Maurice : né à Giromagny le 3 juin 1920, célibataire, il exerce la profession de mécanicien carrossier.

- Dalcegio (ou Dalceggio) Atilio : né en Italie le 10 janvier 1921, tourneur, célibataire domicilié à Giromagny, engagé volontaire au printemps 1942, il est libéré en novembre de la même année.

Pour échapper aux réquisitions forcées du STO, ils entrent tous trois dans la clandestinité et sont faits prisonniers, « les armes à la main » par les Allemands le 16 avril 1943, au refuge de la Haute-Planche (Planche des belles filles sur le ban communal de Plancher-les-Mines). Sur le motif « réfractaire à la loi sur service obligatoire du travail et détention d’armes », Peroz et Dalcegio tombent sous les balles d’un peloton d’exécution allemand à la Citadelle de Besançon le 29 juin 1943, et Pichenot quelques mois plus tard, le 23 octobre 1943.

- Bredmestre Prosper et Bredmestre Jean (Baptiste) : deux frères nés à Giromagny, respectivement le 24 août 1911 et le 26 septembre 1921, domiciliés à Champagney (Haute-Saône) qui sont condamnés à mort par le tribunal militaire de la Feldkommandantur 661 à Vesoul. Pour quelles raisons ? Nous l’ignorons à ce jour. La sentence exécutée le 29 avril 1944 dans cette même ville, plonge leur mère veuve Eugénie Bredmestre demeurant à Auxelles-Bas, laissée longtemps dans l’ignorance des exécutions, dans le désespoir.

- Thevenot André (Armand) : né à Giromagny le 31 décembre 1915, époux de Jeanne Toupence, il est sous-officier (maréchal des logis), et fait partie des victimes du drame de Banvillars, où dans cette paisible localité, les Allemands assassinent dans la matinée du 10 octobre 1944, 27 personnes dont les corps ne seront découverts qu’au début du mois de décembre suivant (24 cadavres seulement seront identifiés). A cet acte barbare, échappe le curé doyen de Giromagny, seul rescapé, le chanoine Pierre, qui arrêté par la Gestapo de Belfort le 7 octobre 1944 à l’âge de 63 ans, apporte son témoignage dans un journal de guerre à son retour de Dachau en mai 1945. Dans celui-ci, le chanoine déclare qu’il a reconnu le sous-officier Thevenot de Giromagny qu’il avait marié quelques années auparavant et qui lui confie un message oral à destination de son épouse.

- Marion Henri : originaire de Seppois-le-Bas (Haut-Rhin) où il est né le 20 mars 1914, célibataire, domicilié en dernier lieu 32 rue Thiers à Giromagny, il est soldat affecté au 371e RI ; il décède en captivité le 2 juin 1942 à Mulheim an der Ruhr (ou Muelheim, ville allemande du bassin de la Ruhr du Land Rhénanie du NordWestphalie).

- Prevot Marcel : né à Lepuix-Gy le 4 décembre 1924, il rejoint les rangs de la Résistance en juillet 1943 « Aux corps francs d’action immédiate » puis contracte en janvier 1944 un engagement au service de la France combattante. Dirigé dans le département de Corrèze, il y trouve la mort au combat le 17 avril 1944 à Neuvic d’Ussel.

- Benoît (Gaston) Joseph : naît à Giromagny le 8 mai 1920 où il y est domicilié 4 Grande-rue. Célibataire, son décès le 4 décembre 1944 à Karlsruhe en Allemagne (Land de Bade-Wurtemberg) est porté à la connaissance de la mairie de Giromagny par le ministère des Anciens combattants et victimes de guerre confirmant ainsi son statut de déporté.

Deux sépultures concernent la guerre 1939-1945

À côté du monument commémoratif des gymnastes, deux stèles rappellent le souvenir de deux autres victimes de la 2e guerre : Weiss Auguste et Grand Georges. La croix de ce dernier porte la mention Sergent Bataillon de choc MPF en 1944. Si le sergent appartenait à une unité militaire régulière, il en était tout autre pour Auguste Weiss, un ouvrier agricole alsacien, né à Soppe-le-Haut (Haut-Rhin) le 1 décembre 1921, abattu par des…

(La suite dans : « Le carré militaire de Giromagny », par Maurice Helle, page 70)

Médecine à travers les siècles dans nos campagnes

Pour le bon peuple, les soins médicaux ne se limitaient guère qu’à des saignées et des tisanes…

Au Moyen Âge, la médecine reposait essentiellement sur les connaissances transmises par la civilisation gréco-romaine. L’énorme influence de l’Église, tant temporelle que spirituelle, lui apporta toute sa contribution : les médecins étaient pour la plupart des clercs. Tout praticien de la profession était indifféremment appelé : mire, physicien, apothicaire ou chirurgien, ce dernier terme étant utilisé jusqu’au début du XVIIIe siècle. À la fin du XVIe siècle, le monde médical devint plus individualisé et mieux structuré. Bien que regroupés en corporation et en dépit de quelques progrès, nos médecins subirent les affres du XVIIe siècle ; partout on brûlait sorciers et sorcières, et parmi eux certains « guérisseurs » assimilés à

des agents du diable. Pour le bon peuple, les soins médicaux ne se limitaient guère qu’à des saignées et des tisanes ; de plus, la seule vue de la panoplie chirurgicale (scies, tenailles, bistouris, seringues…) rappelait à chacun des instruments de torture. Les soins dentaires, avec leurs instruments au manche d’ivoire soigneusement rangés dans des mallettes métalliques, bénéficiaient d’une meilleure notoriété ; pourtant de nombreux barbiers s’improvisaient dentistes, ajoutaient même aux prestations les soins de bouche.

1693 : Condamnation des médecins de Giromagny

« La communauté de messieurs les chirurgiens établie par le roi dans la ville et dépendance de Belfort » traduisit en justice les sieurs Faidy, Mandelier et Poirot, tous « chirurgiens » à Giromagny. Il leur était vivement reproché d’exercer « sans avoir fait valoir leur capacité et sans avoir subi l’examen », toutes choses requises par les édits royaux. Les accusés

demandèrent « que leur soit faite lecture des édits royaux en question » ; ils ne voyaient cependant aucune utilité à passer un examen de capacité : « Nous sommes chirurgiens

après avoir fait apprentissage ; l’examen est réservé à ceux aspirant à la dite profession ! » Les juges cependant demeurèrent inflexibles dans leur verdict : « les accusés sont condamnés à se conformer à l’ordonnance du roi de février 1692 relative à l’exercice de l’art de la chirurgie stipulant examen par les dits chirurgiens jurés du dit Belfort ; ils sont de plus condamnés aux dépens».

1703 : Maçon chiropracteur poursuivi à Grandvillars

Face aux juges, Joseph Thomas, chirurgien bourgeois, vitupérait avec force : « De quel droit le dénommé Jean Pietremotel maçon a-t-il enlevé l’appareil à Jean-Georges Dahy ? Ce maçon n’a aucune connaissance en chirurgie, ne peut produire aucune lettre d’apprentissage ; il doit être sanctionné ; les gens ne doivent s’adresser qu’à des experts en la profession» – « C’est à la demande expresse du père de l’enfant Dahy que je suis intervenu ! » répliqua le maçon « rebouteux » et d’expliquer : « Depuis la pose de l’appareil l’enfant criait jour et nuit, n’avait aucun repos, avait de grosses inflammations ; je me suis aperçu que l’os de l’épaule démise n’avait pas été bien remonté ; j’ai remis l’os que j’ai fait rejoindre ; après l’enfant

s’est senti soulagé et ses douleurs s’apaisèrent ; il va de mieux en mieux ».Tout en affirmant « être tout à fait capable dans ce type d’intervention », le maçon chiropracteur étala « Nombre de lettres » en témoignage. Face au chirurgien bourgeois Joseph Thomas, la balance de la justice pencha en direction du maçon rebouteux, lequel fut déclaré acquitté.

François Roy (1885-1903) médecin-vétérinaire En ces dernières décennies du XIXe siècle, lorsqu’on se rendait à la ferme de François Roy à Urcerey, on allait certes s’entretenir avec le maire, mais c’était aussi «Tchi l’médissin» (chez le médecin) que la porte vous était ouverte ; tout comme, quelques maisons plus bas, on vous accueillait «tchi l’mairtchâ» (chez le maréchal-ferrant). Comment François soulageait-il ses concitoyens et leurs bêtes ? Jusqu’au milieu du siècle dernier dans sa demeure a existé une armoire ancienne avec un rayon de livres peu avenants au premier coup d’œil ; dans ces ouvrages aux pages épaisses et jaunies, de nombreuses planches attiraient l’attention : il s’agissait de dessins de notre environnement végétal, celui de nos vergers, nos prés, nos forêts. Depuis la nuit des temps, la nature a toujours soigné l’homme. François soignait principalement par les plantes ; mais d’où venait cette vocation médicale chez ce fermier ? La réponse est dans les archives familiales ; un grand-oncle de François, né en 1760, apparaît dans plusieurs actes notariés où, avec son patronyme, suivent les mentions « dit le médissin » et « médecin-vétérinaire ». A la fin de sa vie, n’ayant aucune descendance, le grand-oncle légua par testament sa ferme à Joseph, son neveu le plus proche ; ce dernier transmit assez rapidement le bien à son fils François. Celui-ci distribua tisanes et soins jusqu’à sa mort. Aujourd’hui seule subsiste la ferme des « médissins » ; celle-ci, la plus ancienne du village, a été rénovée. Ses murs très épais abritent un intérieur sobre, parfois insolite, un peu à l’image de ce que fut la médecine dans nos villages.

(La suite dans : « Médecine à travers les siècles dans nos campagnes » , par Jacques Marsot, page 77)

D’un monseigneur à l’autre…

Un cardinal à Giromagny : biographie de Maurice Feltin

Si Maurice Feltin fut le cousin (issu de germains) de notre grand-mère paternelle, Athalie Cuenat (née Hartemann), il ne s’agit nullement de dresser le portrait «apologétique» de ce haut dignitaire de l’Église, ni de porter un jugement de valeur sur sa vie privée et publique, mais de faire découvrir aux lecteurs, cet ecclésiastique de haut rang qui fut aussi curé de Giromagny !

En feuilletant les dernières pages du numéro 44 de La Vôge, mon regard a été attiré par un petit article classé dans la rubrique « Magazine » relatant la venue, début juin 2016, du Prince Albert II de Monaco à Giromagny qui « pour la première fois recevait un chef d’Etat ». Mémoire du passé, images du présent. En découvrant certaines photos illustrant les reportages de la visite princière, le 6 juin 2016, je fus quelque peu frappée par leur similitude avec ces documents familiaux concernant Maurice Feltin et qui, durant de longues années, ont « dormi » dans la maison du faubourg de France, à Giromagny, où notre aïeule s’était retirée après sa retraite en 1938. Et c’est simultanément qu’a surgi une impression de « flashback » ou de « déjà-vu », un sentiment fugitif laissant une sorte de sensation troublante et faisant remonter des souvenirs enfouis dans ma mémoire. En vérité, les photos du cardinal ont été longtemps reléguées au fond d’un vieux meuble de notre maison familiale. Un secrétaire quelque peu atypique (au-delà de son utilisation, il servait davantage à entasser des objets hétéroclites) composé d’une partie cylindrique sur le dessus, de multiples tiroirs et d’un plateau que l’on pouvait tirer pour dégager un plus grand plan de travail. C’est là que notre grand-mère a conservé durant des années et jusqu’à sa mort, quelques « pieuses reliques » auxquelles elle portait, probablement, un grand respect et une admiration mêlée d’une certaine affection.

Je me souviens notamment de deux photos en noir et blanc, au verso desquelles on peut encore lire la mention « Le cardinal Feltin à Giromagny », d’une carte de visite au graphisme raffiné portant son adresse parisienne, ainsi qu’une revue Paris Match (janvier 1953) dont la couverture représente un portrait en pied du cardinal photographié à Rome, pour la première fois revêtu de « la pourpre », huit pages de cette revue constituant un reportage sur la cérémonie de consécration, par le pape Pie XII, de 24 nouveaux cardinaux (dont l’archevêque de Paris, Maurice Feltin) le 12 janvier 1953. Indéniables similitudes. Par le fait du hasard, ces deux photos sont désormais en ma possession, et ce sont elles qui sont à l’origine du présent article, faisant ressurgir des armoires et tiroirs les témoignages d’un temps passé, le vécu d’un lointain ancêtre que, personnellement, je n’ai pas connu. Deux photographies du passé, en noir et blanc, qui pourraient presque se superposer ou se fondre avec les images en couleur, plus nombreuses, et évoquant une actualité plus récente. Des souvenirs immortalisant, dans un même environnement, mais à une soixantaine d’années d’intervalle, deux éminences accueillies par les édiles et la population de Giromagny, sur les parvis de l’hôtel de Ville et de l’église St-Jean-Baptiste de cette commune. Des images révélant aussi un même accueil chaleureux de la population, toutes générations confondues, une foule de curieux venue acclamer ses hôtes illustres, deux « Monseigneur » dont l’un est alors âgé d’environ 70 ans au moment de sa venue à Giromagny (en 1953) alors que l’autre, né en 1958, n’avait pas encore vu le jour à cette date. Deux personnages, possédant des attaches géographiques communes, l’un par sa naissance (la commune de Delle où est né le cardinal) et l’autre par héritage de l’un de ses nombreux titres, seigneur de Delle, reçu par la maison de Monaco.

Enfin, un dernier point, mais pas le moindre, celui de leur physique, presque semblable, une corpulence toute en «rondeur» dégageant une sympathie naturelle, une même bonhomie et affabilité bienveillante.

Maurice Feltin (1883-1975)

Maurice Feltin est né à Delle le 15 mai 1883. Il est décédé le 27 septembre 1975, à l’âge de 92 ans, des suites d’un œdème pulmonaire à Thiais (Val de Marne), au monastère des Annonciades, où il s’était retiré depuis 1966. La messe des funérailles a été célébrée le 2 octobre 1975 à Notre-Dame de Paris, et, comme ses prédécesseurs, il a été inhumé dans le caveau des archevêques de cette cathédrale. Maurice Feltin est un descendant de Pierre Feltin, forgeron né en Lorraine et venu s’installer à Foussemagne où il a eu douze enfants nés entre 1695 et 1715, de deux épouses différentes. Son dernier fils, Jean-Claude, médecin, a eu huit enfants dont le dernier Pierre-François Feltin (1757-1832), médecin, a épousé en 1780 à Fontaine, Anne-Marie Hartemann (1758-1839) arrière-petite-fille de Joseph Hartemann né vers 1633, meunier d’abord à Lachapelle-sous-Rougemont puis à Fontaine, décédé en 1698.

Le moulin restera dans la famille jusqu’en 1885. Ils ont eu neuf enfants dont le benjamin (notaire à Delle, tout comme son fils et son petit-fils) était l’arrière-grand-père de Maurice Feltin et l’ainé, l’arrière-grand-père de notre grand-mère Athalie Hartemann (1882-1969) qui a épousé, en 1904, Emile Cuenat, instituteur. Un article a été consacré à ce dernier dans le numéro 43 de La Vôge. Maurice Feltin était donc le cousin (issu de germains) de notre grand-mère paternelle.

Études et vocation religieuse

Après des études chez les bénédictins de Delle-Mariastein, puis chez les jésuites de Lyon, il reçoit sa formation philosophique au séminaire de Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux près de Paris.Ordonné prêtre en juillet 1909, il est vicaire de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Besançon jusqu’à la première guerre mondiale, pendant laquelle il sert comme sergent brancardier. Officier dans l’armée, il reçoit de nombreuses médailles (il est, notamment, décoré de la médaille militaire). Dans la publication Delle-Info n°93 de septembre 2014, le cardinal Feltin figure parmi une liste de onze Dellois mis à l’honneur durant la guerre (citation à l’ordre de l’armée, et remise de la croix de guerre avec étoile) : « […] sergent, bien qu’il refusa les galons, pendant les combats du 25 au 30 septembre 1915, est allé, malgré les violents bombardements de l’artillerie allemande, effectuer des pansements et livrer des médicaments aux formations engagées, assure depuis plusieurs mois, avec le plus grand dévouement le service de réapprovisionnement du corps d’armée (1915) ». Par la suite, après la guerre, il exerce son ministère dans le diocèse de Besançon. En premier lieu, il est curé-doyen de Giromagny de 1919 à 1925, à l’époque où notre grand-mère exerce comme institutrice dans cette même commune (d’octobre 1918 à septembre 1921). C’est durant cette période qu’il prit part, le dimanche 31 octobre 1920, avec de nombreuses autorités dont le ministre du travail, M. Joudain et M.Lardier, maire de Giromagny qui « ouvre la série des discours » à l’inauguration du…

(La suite dans : « D’un monseigneur à l’autre… », par Colette Torra-Cuenat, page 79)

Les traces des charbonniers en montagne – 1re partie

Autrefois, nos montagnes étaient peuplées de petits lutins, de loups et… de charbonniers. C’est du moins ce qu’on peut lire dans les contes et légendes et ce que nous racontaient nos arrières- grand-mères. Ces trois catégories d’habitants de la forêt inspiraient de la crainte aux gens d’en bas, ceux qui ne rataient pas une messe et envoyaient leurs enfants au catéchisme. Mais si les loups ont disparu et si les lutins ne donnent plus de nouvelles, les charbonniers, eux, ont laissé des milliers de traces dans le massif du ballon d’Alsace : les places où ils édifiaient les meules de rondins qu’ils transformaient en charbon de bois.

Les plateformes de charbonniers

Les places de charbonniers (on les appelle aussi « charbonnières »), sont un peu comme les trèfles à quatre feuilles : on peut être un promeneur émerveillé par les douces ondulations des champs et des prés d’Evette-Salbert et n’en avoir jamais trouvé un seul, faute de regarder à ses pieds. On peut être un randonneur amoureux-fou des sentiers du massif du Ballon et n’avoir jamais remarqué une place de charbonnier, faute de s’étonner des petites anomalies du relief, de la présence de morceaux de charbon ou encore d’une terre particulièrement noire sur un talus bordant un chemin forestier. Vous allez me dire : « on n’en trouve quand même pas partout, non ? ». Eh bien si, il y en a partout dans le Massif vosgien, mais pas n’importe où. Je m’explique. Si on regarde une carte des places de charbonniers que j’ai déjà répertoriées au hasard de mes randonnées dans le nord du Territoire, on voit qu’il s’en trouve sur toutes les communes. L’inventaire n’est pas complet – et ne le sera sans doute jamais – ce ne sont là que quelques repérages effectués plus ou moins au hasard.

Oui, il s’en trouve sur toutes les communes, mais pas n’importe où car, pour faire du charbon de bois, il faut du bois… Et la forêt n’a pas toujours eu l’emprise territoriale qui est la sienne en 2017. En outre, certains secteurs forestiers sont plus particulièrement exploités pour faire du charbon de bois, comme la Tête des Mineurs, par exemple, où l’on peut dénombrer jusqu’à 90 places de charbonniers à l’hectare. La nature des essences y est pour quelque chose : ici on trouve le hêtre en abondance, ce Fagus sylvatica dont dérive le nom de la montagne qui prolonge vers le sud la Tête des Mineurs : le Fayé. Un inventaire minutieux effectué sur la Pointe des Roches, secteur proche de la Tête des Mineurs, sur une superficie de 84 hectares, a permis de constater que la plupart des 74 places de charbonniers étaient situées à moins de 30 mètres d’un chemin. La raison est évidente : faciliter le transport du bois à carboniser et l’enlèvement du produit fini par les voituriers.

La forme des plateformes

Sans prétendre établir une typologie, on peut distinguer une place de charbonnier d’une autre par ses dimensions, son état de conservation, la présence ou non de morceaux de

charbon. Il semble bien que les places les plus grandes sont les plus récentes et que ce sont elles qui présentent le plus fréquemment des morceaux de charbon de tailles et de quantités significatives dès qu’on gratte un peu leur surface. L’allure générale d’une aire de charbonnier est une surface horizontale permettant d’y inscrire un cercle d’un diamètre de 4 à 6 mètres. En montagne, elle est relativement facile à repérer puisqu’elle ressemble à une entaille faite dans la pente ; la terre, déblayée en amont, est entassée en aval de la pente pour former un remblai et doubler ainsi la largeur de la terrasse. Les deux talus ainsi formés se remarquent assez facilement même dans les pentes les plus faibles. Bien sûr, avec l’érosion, les angles s’émoussent, les creux se remplissent et les bosses s’adoucissent. Cette usure, qui augmente au fil du temps, pourrait permettre de classer les charbonnières par ordre chronologique si elle ne dépendait pas d’autres facteurs comme la pente, la nature du sol et de la végétation… et si les travaux forestiers ne venaient pas sillonner, racler ou remblayer des vestiges déjà bien dégradés.Les charbonnières ne sont guère photogéniques. La plupart du temps elles ont été colonisées par des arbres de toutes les tailles ou encombrées par des troncs d’arbres morts. Heureusement, la neige s’y attarde un peu et souligne par sa blancheur l’horizontalité du replat. La place photographiée ici (fig. 3) se situe dans le vallon de la Goutte des Mineurs, petit affluent de La Madeleine.

Le dernier charbonnier du Pays sous-vosgien est vraisemblablement mort depuis longtemps et une épaisse couche de feuilles mortes s’est déposée au fil des ans sur la dernière charbonnière qui a fumé dans nos forêts. Toutefois, on peut se faire une bonne idée de ce qu’était le travail de nos charbonniers en allant faire une petite excursion dans la Forêt de Chaux (pas notre Chaux à nous, mais cette belle forêt qui est au sud de Dole, dans le département du Jura ! ) où, sur le territoire de la commune de La Vieille-Loye, un petit écomusée très intéressant fait revivre les vieux métiers de la forêt et fait la place belle à la fabrication du charbon de bois ; on peut y voir une plateforme parfois occupée par une meule. Là-bas, le relief est peu marqué et il est moins facile de retrouver sous la couche d’humus les plateformes anciennes.

Où peut-on voir une place de charbonnier dans nos montagnes ?

Il y en a partout mais elles ne sont pas toujours faciles d’accès. En voici trois que l’on peut atteindre sans trop marcher et sans GPS.

St-Nicolas

Position GPS (donnée à titre indicatif) : 47.7451 / 6.9397

Du hameau de St-Nicolas prendre la petite route d’Etueffont sur 310 m à partir du pont. A cet endroit, sur la gauche, démarre un sentier de randonnée qui conduit à Rougemont en suivant la rive droite de la St-Nicolas. Marcher sur 60 m et, à gauche, à quelques mètres du sentier, rechercher…

(La suite dans : Les traces des charbonniers en montagne, par Roland Guillaume, page 86)

Crash sur la Beucinière… Une étoile au tapis !

Le 5 octobre 1967, un avion de chasse canadien percute à grande vitesse les pentes du ballon d’Alsace. L’avion et son pilote disparaissent en quelques secondes dans la brume dense qui s’est répandue sur la forêt.

Depuis la vallée, 5 octobre 1967 en matinée…

« Vers 10h15, j’ai entendu un avion à réaction venant de Belfort et se dirigeant vers le Ballon d’Alsace. Nous avions l’habitude d’entendre des avions à réaction et je n’y ai pas particulièrement prêté attention. Quoi qu’il en soit, au bruit de son moteur, je pouvais imaginer qu’il volait à basse altitude. […] M. Demeusy et moi avons entendu un bruit plus fort, similaire à un coup de tonnerre. […]. À ce moment le ciel était très couvert et le brouillard cachait la montagne. […] J’ai tourné mon regard vers la forêt de la Beucinière. J’ai vu au travers de la forêt comme un feu important, comme un éclair. J’ai également vu une importante fumée noire. Le feu a duré 10 secondes puis plus rien ». Emile Marsot, 74 ans, retraité vivant à Lepuix-Gy, vient d’assister en direct à l’accident d’avion qui va coûter la vie à un pilote canadien sur les pentes surplombant son village. Il n’est pas le seul à avoir vu, de manière très fugace, la chute de l’avion. A ce moment précis, il se trouve en compagnie de Désiré Demeusy, 67 ans, dans un champ appartenant à ce dernier, à proximité de la rue de Belfort. Le témoignage de M. Demeusy est concordant. Vers 10h15, sous un ciel très couvert et un plafond très bas, il a perçu un bruit de réacteur signalant un avion volant à basse altitude sur le secteur du Querty-La Beucinière. Un bref éclair de lumière, une explosion, une lueur d’une vingtaine de secondes et puis le brouillard qui se referme. Les deux hommes ont compris. Ils viennent d’assister à un accident d’avion. Il leur faut prévenir les autorités. La chaîne d’information se met en place. Emile Marsot, en rentrant chez lui, fait un court détour par la mairie de Lepuix-Gy où il signale l’événement au secrétaire. Ce dernier appelle la brigade de gendarmerie de Giromagny. C’est le gendarme Henri Bulle qui réceptionne l’appel téléphonique. À 10h45, soit une demi-heure après les faits, quatre gendarmes sont à Lepuix-Gy. Ils pénètrent dans les bois et commencent à monter la pente en direction de la Planche des Belles Filles. Après une heure de marche difficile à cause d’un brouillard extrêmement dense à partir de 800 mètres d’altitude, ils découvrent la première pièce qu’ils identifient vite comme une pièce d’aéronef moderne. Elargissant peu à peu leur recherche, vers 13h ils découvrent enfin l’impact. L’avion s’est littéralement désintégré en percutant la montagne, éparpillant ses débris sur une centaine de mètres et entraînant son pilote dans la mort.

Un pilote solide et expérimenté

Ce pilote, c’est le Squadron Leader Donald Joseph Misselbrook. Il est né le 25 octobre 1929 à Turtelford, dans l’immense et sauvage province du Saskatchewan au centre du Canada. Il est le deuxième fils d’une fratrie de quatre garçons et une fille. Il vit une jeunesse classique pour un jeune Canadien, jouant notamment au hockey. Il a travaillé tôt dans une boucherie locale puis comme aide-charpentier et a passé cinq mois dans la réserve militaire.

Le 12 octobre 1952, il se décide à entamer une carrière militaire professionnelle en s’engageant dans la Royal Canadian Air Force, la RCAF. Il postule rapidement pour devenir pilote et obtient ses ailes le 1er mai 1953 sur la base de Portage la Prairie. Un rêve se réalise… C’est aussi là qu’il rencontre une secrétaire de banque, Diane Allison Whybe, alors âgée de 20 ans. C’est le coup de foudre et ils se marient rapidement. Le jeune pilote est nommé outremer au 439e Squadron à North Luddenham puis à Marville en France, dans la Meuse, le 6 janvier 1954. Il y découvre un chasseur rapide et racé, le F-86 Sabre, appareil sur lequel il accomplira plus de 1 000 heures de vol. De 1957 à 1960, son expérience l’amène à devenir instructeur sur T-33. Il obtient sa qualification de chef de patrouille le 9 mai 1959.