La Vôge nouvelle est sortie. Nouvelle par sa maquette mais surtout parce qu’elle est imprimée entièrement en COULEURS !

Elle est aussi plus épaisse que les précédentes avec une vingtaine de pages en plus et un sommaire évidemment encore plus riche et varié comme on peut le constater ci-dessous.

La présente page comporte de larges extraits de chaque article. Suffisamment larges pour se faire une idée du contenu et avoir envie de se procurer le magazine : La collection de La Vôge

Édito

La couverture de la Vôge a changé. Un peu.

Le poilu rappelle que la commémoration de la Grande Guerre se poursuit et que cette année encore, plusieurs articles y sont consacrés. Comme chaque fois, l’image principale n’a pas été choisie au hasard : quand une épaisse muraille, vieille de plus de huit cents ans, domine deux fragiles petites fleurs qui viennent de naître, c’est tout l’esprit de la Vôge qui s’affiche. L’Histoire et le présent, le Patrimoine et l’actualité. C’est aussi la couleur qui gagne sur la blancheur de la neige, qui s’impose face à la page blanche.

L’intérieur de la revue a changé. Beaucoup.

La mise en page des articles est différente mais aussi et surtout, la couleur apparaît désormais, un peu partout, même si le noir est aussi une couleur…

La Vôge en « quadri » pour mieux la lire, pour mieux vous plaire et pour plus de vérité aussi. En effet, n’a-t-on pas souvent tendance à imaginer la vie de nos ancêtres en noir et blanc ? La faute aux premières photographies…

Nous ne saurions terminer cet édito sans évoquer la photo épinglée au bas de la couverture. La légende parle d’elle-même. Depuis 1880, les employés de la SACM, devenue Alsthom, construisent des trains à Belfort. Pour combien de temps encore ? Le gris sombre du cliché sera-t-il la couleur de l’avenir de cette entreprise emblématique du Territoire ?

François Sellier.

Table des matières

|

Édito |

François Sellier |

1 |

|

Il y a 100 ans ! Revue de Presse |

Maurice Helle |

2 |

|

A la frontière |

Francis Péroz |

20 |

|

Le dessous des cartes |

François Sellier – Martha Houmaire |

32 |

|

Les traces de la Grande Guerre |

Jean-Christian Pereira |

34 |

|

L’hôpital d’évacuation de Lachapelle-sous-Rgt : beaucoup de bruit pour rien |

Eric Mansuy |

46 |

|

18 mars 1916 : les aviateurs belfortains combattent dans le ciel de Mulhouse |

Maurice Helle |

55 |

|

Des Malgaches au pied des Vosges |

Francis Péroz |

57 |

|

Les engagés volontaires alsaciens dans la guerre 1914 – 1918 |

Bernard Cuquemelle |

62 |

|

Quand le canon de Zillisheim se faisait entendre |

Maurice Helle |

65 |

|

Les débuts de l’aviation dans la moitié nord du Territoire de Belfort- 1ère partie |

Roland Guillaume |

66 |

|

L’odyssée musicale des Zurlinden à Rougemont-le-Château |

Claude Parietti |

80 |

|

Henri Muller, l’unique compagnon de la Libération du pays sous-vosgien |

Stéphane Muret |

84 |

|

Testament du sieur Guillaume Jeanrichard, maire de Rougegoutte |

Gérard Jacquot- Jean-Christian Pereira |

91 |

|

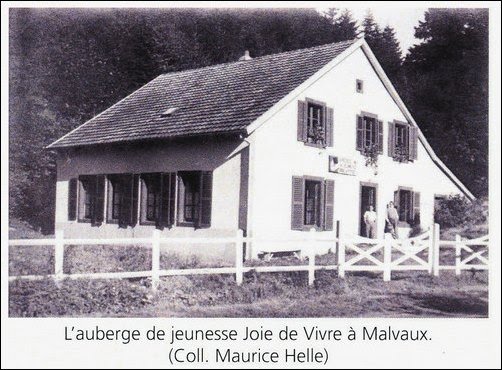

Un pionnier du mouvement belfortain des auberges de jeunesse : Pierre Cuenat et l’auberge « Joie de vivre » à Malvaux |

Colette Torra-Cuenat |

93 |

|

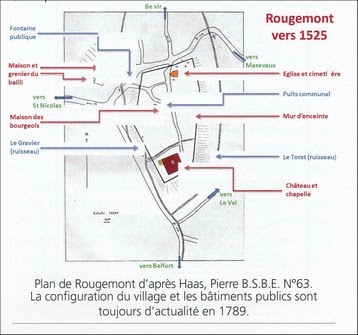

À Rougemont, aux temps de la Révolution |

François Sellier |

98 |

|

Une vie vouée à l’industrie chimique, François-Xavier Gressot à Chaux |

Bernard Perrez |

103 |

|

Le coin des poètes |

Marie-Noëlle Marline |

114 |

|

Les vieilles familles du Territoire : les Marsot |

Jacques Marsot |

116 |

|

La p’tite histoire en patois : Lo boutcho d’la p’tête Léonie |

Texte : José Lambert, |

118 |

|

MAGAZINE |

|

|

|

Vie de l’Association |

Marie-Noëlle Marline |

119 |

|

Les cicatrices du terrain |

Roland Guillaume |

123 |

|

Merci aux témoins |

Roland Guillaume |

125 |

|

La Vôge a lu … |

François Sellier |

125 |

Il y a 100 ans ! – Revue de Presse

Le Journal, dans son édition de Paris, titre à la une le 1er janvier 1916 : « L’année de la victoire ! ». C’est sans doute ce que souhaitent ardemment les Français… Malheureusement, elle ne sera pas au rendez-vous…Pire, après l’échec des Dardanelles, la guerre s’enfonce dans l’enfer : Verdun de février à décembre, puis la Somme du 1er juillet à mi-novembre. Deux offensives lancées par les Allemands d’abord, les Alliés ensuite, qui, si elles se soldent par autant d’échecs élèveront cependant ces batailles au rang de mythes.

Si Verdun symbolise la défense, la résistance de l’armée française à travers l’héroïsme et le sacrifice du « Poilu », l’offensive sur la Somme quant à elle, s’avère pour l’armée anglaise une véritable hécatombe, se révélant la plus meurtrière de la guerre, sans rupture des lignes allemandes, même si pour la première fois, les chars d’assaut participent aux combats (les fameux « tanks » !..)

Accessoirement, grâce à Verdun, un autre mythe prendra naissance : celui du général Pétain ! La guerre devient totale, l’Allemagne livre une guerre sous-marine sans merci aux Alliés ; ainsi, le torpillage du Sussex, un navire battant d’abord pavillon anglais puis français à compter de 1914, est-il détruit lors d’une traversée entre Folkestone et Dieppe (24 mars 1916). Ce fait de guerre, après le naufrage du Lusitania, provoque de sérieuses tensions entre les Etats-Unis d’Amérique et le Kaiser. Sur mer, les flottes allemande et anglaise engagent une bataille navale (31 mai et 1er juin) au large du Jütland (Danemark) à l’issue de laquelle aucune flotte ne prend un avantage significatif.

Pour augmenter notablement les effectifs de son armée, la Grande-Bretagne instaure le service militaire obligatoire (tous les hommes de 18 à 41 ans sont désormais considérés comme dûment enrôlés pour la durée de la guerre).

Du côté des belligérants, le Portugal se range aux côtés des Alliés, comme la Roumanie (fin août) dont les troupes seront vite débordées, les Bulgares envahissant son territoire et les Allemands prenant Bucarest le 6 décembre. En plus de la présentation souvent tronquée du déroulement des opérations de guerre, la presse se fait également l’écho des manifestations pacifistes, voire d’émeutes en Allemagne (jugement et emprisonnement de Karl Liebknecht), de « l’extermination d’un peuple » en Arménie, de la réélection en novembre du président des Etats-Unis Wilson et le même mois, du décès de l’empereur d’Autriche François-Joseph. Le Journal témoigne : après 68 ans de règne « le souverain qui déchaîna la guerre européenne s’éteint au milieu d’un sanglant cataclysme ». Son frère cadet Charles-François-Joseph lui succède sous le nom de Charles 1er.

Au niveau national, l’ensemble de la presse met en exergue les conséquences économiques et les difficultés d’approvisionnement qu’entraîne la situation de guerre ; diverses mesures sont mises en place comme le contrôle des prix des denrées de première nécessité (viande, farine…) et l’instauration de mesures de restriction (réglementation de la consommation du sucre, du charbon…). L’économie française doit s’adapter impérativement à l’effort de guerre… même l’heure légale est avancée d’une heure pour réaliser des économies de charbon.

La presse unanime rend hommage au maréchal J. Gallieni qui décède le 27 mai. Ministre de la guerre démissionnaire en mars pour raison de santé, il est remplacé à ce poste par le général Roques.

L’intérêt des Français pour les aviateurs ne faiblit pas… Les journaux célèbrent les exploits des nouveaux héros chasseurs d’avions que sont, pour les plus connus, Guynemer, Navarre et Nungesser et saluent l’arrivée à Marseille, dès avril, des troupes alliées russes qui séjourneront pour l’essentiel au camp de Mailly.

Pour Joffre, l’année 1916 s’achève mieux qu’elle n’avait commencé… Si Verdun en particulier a mis en lumière la faillite de l’état-major, le général Joffre n’en est pas moins élevé à la dignité de Maréchal de France par le président de la République R.Poincaré (fin décembre).

Sur le plan belfortain, comment ne pas évoquer cette année de guerre sans aborder le canon de Zillisheim et la bataille aérienne du 18 mars au-dessus de Mulhouse ? Ces deux évènements font l’objet d’un développement distinct dans la présente Vôge.

Quant à la presse locale, elle consacre bien sûr, l’essentiel de ses colonnes aux épisodes dramatiques de la guerre et aux communiqués militaires.

Ndr : S’agissant d’articles de presse, la ponctuation et la syntaxe originales ont été respectées.

Journal : La Frontière

Ndr : Les extraits ci-après sont issus des exemplaires du journal avant censure. Chaque numéro porte le visa du président de la commission de contrôle de la presse, avec la mention « bon à tirer » et le cas échéant, les articles à supprimer (tout ou partie).

6 janvier 1916

LEPUIX-GY – Citation. Nous enregistrons avec plaisir la citation dont vient d’être l’objet M. Tournier Urbain, un brave soldat originaire de Lepuix-Gy. Sergent au … bataillon de chasseurs à pied, le chef de bataillon l’a cité à l’ordre du bataillon en ces termes : « Tournier Urbain, blessé grièvement en conduisant vaillamment sa section à l’attaque d’une maison occupée par l’ennemi ».

13 janvier 1916

Notre nouveau préfet.

Nous avons déjà annoncé à nos lecteurs que M. Zimmermann était chargé pendant l’absence de M. Goublet, des fonctions d’administrateur du Territoire de Belfort. Voici quelques courtes notes biographiques à son sujet :

M. Zimmermann Joseph Georges est né à Bordeaux le 10 avril 1864, il est licencié en droit, diplômé de législation algérienne […] Sous-préfet de Nontron le 30 décembre 1905 ; secrétaire général de la Creuse le 4 janvier 1906 ; sous-préfet de Castelnaudary le 14 février 1906 ; sous-préfet de Narbonne le 20 octobre 1911. […]

20 janvier 1916

La grenade inoffensive

Nous extrayons le récit suivant d’une lettre d’un soldat alsacien actuellement en Champagne du côté allemand (ndr : la partie de phrase reportée ci-devant en italique a été censurée) :

Le soldat raconte qu’à ses côtés se trouvait, dans la tranchée, un Bavarois de forte carrure. La bataille à coups de grenades faisait rage. La nuit seule amena quelque repos. Puis au moment de « casser la croûte », le Bavarois qui avait annoncé à tout le détachement qu’il avait reçu un jambonneau fumé, le matin, s’apprêta à le déguster. « Mais que diable, où donc est mon jambon jura le Bavarois ». Toute l’équipe chercha la « délikatesse ». On va, on vient ; rien, pas de jambonneau. Puis soudain, des éclats de voix de fureur de la part du

Bavarois affamé. Il avait par mégarde…

(La suite de cette amusante anecdote dans : Il y a 100 ans ! Revue de Presse, par Maurice Helle, page 2)

À la frontière

Flânant un jour dans les rayons bien fournis de la Foire aux livres, mon regard est attiré par un ouvrage centenaire. La couverture est déchirée, le papier jauni, l’auteur est inconnu mais le titre m’interpelle. Que peut-il bien se cacher derrière ces trois mots « A la Frontière ». Le prix très abordable me convainc rapidement d’en faire l’acquisition. Je ne serai pas déçu et j’ai eu envie de faire profiter les lecteurs de la revue La Vôge des meilleures pages de ma trouvaille.

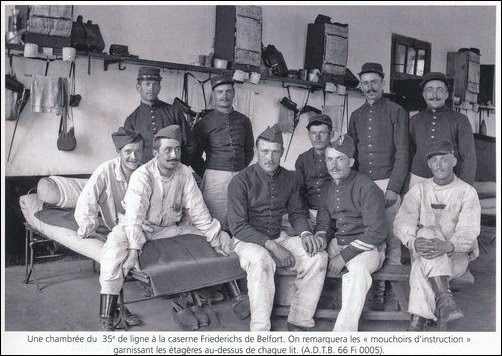

Peu de temps après la fin de la première guerre mondiale ou peut-être même avant 1918, les éditions Henri-Charles Lavauzelle, spécialisées dans les ouvrages militaires, publient ce petit livre de 234 pages. Il est l’œuvre de H. Guillemain, un élève caporal du 35e régiment d’infanterie, le régiment cher au cœur des Belfortains. Sous une forme particulièrement vivante, humoristique parfois, avec un réel talent d’écriture, le jeune soldat raconte les premiers mois de la guerre telle qu’il les a vécus. Avec un siècle de recul, c’est un précieux témoignage des combats atroces qui se déroulés dans le Territoire de Belfort et le département du Haut-Rhin proche au cours des premières semaines de combat, au cours de la campagne d’Alsace. H. Guillemain n’hésite pas à évoquer les bévues et les erreurs de l’armée française. Il nous montre aussi l’évolution des techniques de guerre avec notamment les premiers combats aériens. Dans les pages qu’il a écrites, le lecteur partage aussi la vie quotidienne des soldats qui effectuaient leur service militaire ou qui ont été

mobilisés et qui sont brutalement plongés dans une guerre d’un genre nouveau, une guerre où la brutalité règne en maître absolu.

Il nous est impossible de connaître le succès réel du livre dans le grand public. Mais l’ouvrage ne laisse pas les autorités militaires indifférentes. Le

colonel de Maud’huy, commandant du 35e régiment d’infanterie, prend la peine d’en écrire la préface. Ce n’est pas le témoignage du soldat sous ses ordres qui l’intéresse. Il y voit un texte comme particulièrement édifiant pour les recrues du régiment. Cette lecture explique peut-être l’intérêt des éditions Lavauzelle pour l’ouvrage. Le colonel de Maud’huy couche ces mots sur le papier : « Quand ils liront A la Frontière, nos braves soldats s’amuseront, s’instruiront aussi bien qu’en écoutant une théorie sur la mobilisation et se pénétreront des devoirs et des sacrifices qui leur sont imposés pour la défense de la Patrie. […] J’espère aussi que beaucoup d’officiers comprendront le parti à tirer de ce nouveau moyen d’instruction. Chaque chapitre de ce petit livre peut servir d’introduction à une théorie qui alors deviendra vivante. »

Dans la mesure du possible, le texte initial a été scrupuleusement respecté pour garder son caractère d’authenticité au récit de l’élève caporal

H. Guillemain. Certains passages ont été réécrits pour faciliter la lecture.

Le paquetage

- Aux médailles la 1ère ! cria Rupin, le perruquier, du seuil de la porte. Il entre ensuite en trombe dans la pièce, jette sur un lit un paquet de plaques d’identité puis il disparait en courant. Le caporal Poilu entre à son tour dans la pièce.

- Vos sacs sont faits. En tenue maintenant ! N’oubliez pas de mettre vos plaques d’identité à même sur la peau.

- A quoi qu’ça sert donc ces choses-là ? interroge le soldat Tremblotard

- A te renvoyer à ta mère, quand tu seras crevé, s’pèce d’andouille, répond Rigot..

- Je ne veux pas qu’on me tue ! … ma pauv’mère … qu’est-ce qu’elle deviendrait ? reprend Tremblotard, prêt à pleurer.

Le chef de chambrée interrompt brutalement ces échanges : - Caporal, j’ai distribué tous les paquets de pansement.

- Ousqu’on met le paquet de pansement ? interroge le soldat Gourdillat.

- Dans la poche gauche de la capote, faudra-t-il vous le répéter vingt fois ! répond Poilu.

- Caporal, qu’est-ce qu’on met dans la musette ? interroge Moisy.

- Le quart et la cuillère d’abord.

- Et la fourchette ?

- Vous apprendrez, jeune bleu, qu’en campagne on mange la viande avec ses doigts. Le caporal d’ordinaire distribuera un repas froid

tout à l’heure … Allons ! … Habillons-nous ! N’oubliez pas de bien graisser vos pieds avant de mettre vos brodequins de guerre.

Garde à vous

Le gradé fait ensuite rassembler les lits les uns contre les autres de façon à former comme une vaste table. Le perruquier, cette fois accompagné du cordonnier, revient dans la chambre et il y dépose des piles de capotes, de pantalons, de képis … Tous les soldats, avec ordre et discipline, prennent ces vêtements et les rangent avec soin dans leur paquetage. L’heure avance et soudain le sifflet strident de l’adjudant résonne dans la cour…

(La suite de cet ouvrage édifiant dans : À la frontière, par Francis Péroz, page 20)

Le dessous des cartes

Comme nous en avons pris l’habitude, découvrons une nouvelle image de la Grande Guerre. Cette fois, elle nous est « racontée » par une jeune fille qui avait 15 ans au moment des faits…

Le mirador du Südel

Depuis la fin de l’année 1912, les nombreux passages de douaniers armés inquiètent particulièrement la population de Rougemont-le-Château. Comme partout, on pense à la guerre, même un peu plus qu’ailleurs, car la frontière avec l’Alsace et donc avec l’Allemagne passe dans la forêt tout près du village. Et puis Rougemont n’est pas loin de Belfort avec ses nouveaux forts, ses nouvelles casernes. Pas loin non plus de Giromagny, où l’on construit aussi des casernes. Depuis 1913, la place de Belfort compte près de 8 000 hommes de troupes prêts pour un nouveau siège.Pas de quoi être rassurés donc, d’autant que là-haut, au sommet du Südel, les Allemands ont depuis mai 1911, construit une tour de guet, haute de 45 m, que tout le monde à Rougemont appelle le mirador. Ce mirador permet une vue panoramique incomparable sur la vallée de Masevaux d’un côté, mais aussi et surtout sur Belfort, les forts de Roppe, de Bessoncourt, des Perches…

Cet observatoire avec lequel les Rougemontois ont appris à vivre, est toutefois abattu au début du mois d’octobre 1913. Les piliers en bois ont été sciés à un mètre de hauteur par un petit groupe d’hommes du village menés par l’instituteur Joseph Canal. L’histoire de cet acte de rébellion, de résistance face à l’ennemi potentiel, nous est contée sous forme versifiée par une habitante de Rougemont, Mlle Martha Houmaire.

À la fin de décembre 1913, les Allemands ont déjà reconstruit un nouveau mirador, moins haut, celui là (30 mètres). Il sera à nouveau abattu, mais par…

(La suite et le poème dans : Le dessous des cartes par François Sellier, page 32)

Les traces de la Grande Guerre

La Grande Guerre, malgré les pertes et les destructions, est reconnue par tous comme ayant provoqué un bond scientifique et industriel sans précédent. L’avènement de l’automobile, de l’aviation, de la médecine moderne (radiographie, techniques opératoires) cache celui moins connu des nouvelles infrastructures, des installations militaires tant sur le front qu’à l’arrière. C’est précisément à ce titre de base arrière que le Territoire de Belfort mérite que l’on s’y attarde. Deux articles lui seront consacrés. Le premier, publié ici, concerne les installations défensives existant fin 1914 et les voies de communication mises en place tout au long de la guerre ; l’autre partie (dans la prochaine Vôge) s’intéressera aux installations logistiques nouvelles, desservies par les routes et les chemins de fer (cantonnements, hôpitaux, terrains d’aviation ou d’autres moins connus tels que les champs de tir, les dépôts de stockage de matériaux ou les ateliers de réparations d’automobiles) créées progressivement pendant la guerre, notamment en 1917-1918.

Les installations et les infrastructures qui marquent le paysage

La mise en état de défense

En 1914, Belfort est une place forte surprise en plein remaniement. Il reste beaucoup à faire, par manque de crédits. Une partie des ouvrages de défense est modernisée tels Roppe, Bessoncourt, le bois d’Oye, ou l’ouvrage de Meroux (le dernier sorti de terre). Ils font partie des ouvrages les plus modernes de France avec leurs tourelles cuirassées et leurs casemates en béton armé. Depuis 1905 les crédits consacrés à la fortification sont absorbés en totalité par les quatre grandes places du nord-est que sont Verdun, Toul, Epinal et Belfort.

Si cette partie est de la place est bien modernisée, pouvant résister à l’épreuve des nouveaux projectiles explosifs, il existe cependant des ouvrages dépassés tels que ceux de Giromagny ou du Salbert dont la remise en valeur n’est même pas commencée. L’ouvrage du Rudolphe sort à peine de terre, et les forts de Lachaux et du Mont-Vaudois, surpris en pleine réorganisation, ne sont en août 1914 que de vastes chantiers. Les travaux de défense de la place sont titanesques (1914-1915).

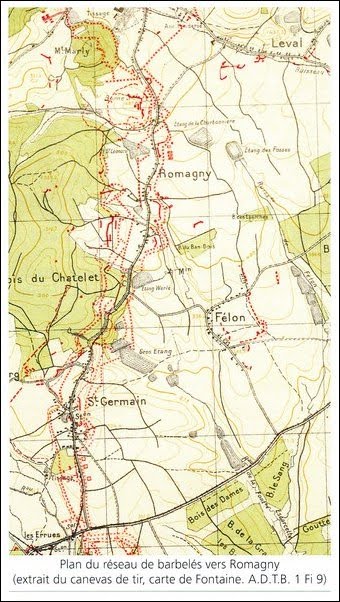

Dès le 2 août des compagnies de territoriaux et de travailleurs civils (tous les hommes de 16 à 60 ans non astreints au service militaire) préparent les fortifications et batteries de la place, creusent des ouvrages terrassés, disposent des réseaux de barbelés et provoquent des inondations en créant des barrages sur les principaux cours d’eau.

La ligne de défense, prévue dès le temps de paix, prend corps le long de Saint-Germain-le-Châtelet, Lacollonge, Novillard , Bourogne et Allenjoie, le long des vallées de la Madeleine et de la Bourbeuse. Des positions avancées protègent Lachapelle-sous-Rougemont et Rougemont-le-Château.

La ligne principale de défense est remise en état, des positions de campagne sont réalisées en avant des Grands-Bois : abattis, inondations défensives et réseaux de fil de fer complètent les tranchées et barrages.

Le massif de Roppe et la forêt de l’Arsot sont entourés d’une nappe d’eau presque continue. De même, une large inondation par le ruisseau de l’Autruche couvre le front en avant de Chèvremont et de Bessoncourt. Des inondations sont réalisées grâce à des barrages établis sur la Madeleine devant Novillard et sur la Savoureuse en amont de Châtenois. Là où ni les abattis, ni les inondations ne sont possibles, le génie emploie le fil de fer.

Dans son journal de siège, à la date du 29 septembre 1914, le gouverneur de Belfort affirme que « les grands travaux prévus au plan de défense de Belfort sont terminés. Les travaux que l’on exécute encore sont des perfectionnements ou d’exécution de travaux de longue haleine qui ont été entrepris à la mobilisation et qui ont permis, notamment de remettre à

peu près en état les forts éventrés dont la réfection était commencée avant la déclaration de guerre ». Symbole de la guerre de tranchées, le barbelé gagne de l’importance. La place de Belfort demande le 2 févier 1915, 1200 tonnes de fil de fer pour organiser le front.

Louis Herbelin, depuis Belfort, est un témoin de cette mise en état de défense de la région. Le 19 avril 1915, il note dans ses éphémérides :

« Il y a des plantons et des hommes de garde dans tous les villages à Vézelois, à Eschène, à Brebotte, à Vellescot et à Boron. Le front de la plupart de ces villages, du côté de l’Alsace, est défendu par des tranchées et des treillis de fil de fer barbelé. En avant de Vézelois, tous les jeunes arbres des forêts ont été coupés à 0,50 m du sol. De divers côtés, dans le lointain, on aperçoit des retranchements avec des sentinelles. J’ai vu le village de Vellescot occupé par des dragons. A Boron, il y en a trois escadrons du 14e avec colonel et état-major »,

Le 13 mai 1915 :

« Cet après-midi, nous avons grimpé la côte des Perches par le chemin qui longe le casernement de Rethenans. Nous sommes entrés dans le bois situé entre le fort des Hautes Perches et Perouse. Nous y avons vu trois rangées successives de tranchées à ciel ouvert et couvertes avec des abris pour l’outillage et les munitions. Toutes ces lignes de tranchées sont reliées entre elles par des chemins boisés avec des poteaux indicateurs ; par certains endroits c’est un véritable réseau, un véritable dédale de tranchées dont les approches sont protégées par des abattis, des fils de barbelés et des chausse-trapes avec des éclaircies de bois dans lesquelles des troupes assaillantes auraient peine à avancer… le secteur que nous avons visité devrait avoir pour défenseurs la 12e Cie du 50e territorial, il est en ce moment complètement désarmé. Une fois sorti du bois, on aperçoit le village de Vézelois et la fort de Meroux et entre bois et villages, d’autres tranchées. Et dire qu’il en est ainsi tout autour de la place ! Vraiment la défense de Belfort a été bien organisée, mais aussi quelle dévastation dans les bois et les champs. La commission des indemnités de guerre et les experts ont du pain sur la planche pour établir les estimations des dégâts à la charge de l’Etat. … et dans les forêts la dévastation est encore plus grande ! Les forêts sont dégradées afin de dégager les champs de tir et faire des abattis.

Le 23 septembre 1915 :

« Quand on voit autour de Belfort les bois c’est-à-dire les forêts dévastées par l’administration ou les services militaires on est péniblement…

(La suite de ce rapport passionnant dans : Les traces de la Grande Guerre, par Jean-Christian Pereira, page 20)

L’hôpital d’évacuation de Lachapelle-sous-Rougemont (1917-1918) :

beaucoup de bruit pour presque rien ?

Fin février 1917, 31 mois de guerre viennent de s’écouler. Dans la partie septentrionale du front du Sundgau, les plus violents combats remontent déjà à fin 1914 (attaques d’Aspach-le-Haut, du Kalberg et de Burnhaupt-le-Bas) et début 1915 (attaques d’Aspach-le-Bas, de Burnhaupt-le-Haut, d’Ammertzwiller). L’année 1916 voit cette partie du champ de bataille connaître une relative léthargie, à un moment où les offensives majeures se déroulent en d’autres points. Il résulte de cet état de fait qu’à quelques kilomètres à l’arrière des lignes, les formations sanitaires françaises sont loin d’être engorgées par un afflux de blessés. Pendant ce temps, en revanche, la réflexion bat son plein au sein des états-majors, quant à une éventuelle offensive, menée par l’un ou l’autre des belligérants, dans le Sundgau. Si tel est le cas, une restructuration des formations sanitaires du secteur de Belfort s’impose. C’est dans ce contexte que l’hôpital d’évacuation de Lachapelle-sous-Rougemont voit le jour.

1914-1916 : l’époque des ambulances

Des premières semaines du conflit au premier trimestre de 1917 se succèdent à Lachapelle diverses ambulances divisionnaires, au gré des unités stationnant dans le secteur. Ainsi est-ce le cas, de début janvier à début octobre 1915, d’une formation sanitaire de la 57e division d’infanterie, l’ambulance 3/57. Une description extrêmement complète en est faite dans le journal des marches et opérations (JMO) de la direction du service de santé de la VIIe armée, à l’occasion de sa visite, le 29 juin 1915, par le médecin inspecteur Hassler. Y officient, sous les ordres du médecin-major de 2e classe Nurdin (médecin-chef), les aides-majors Langlais, Coulloume-Labarthe, Labussière, Morel, Rabant, un pharmacien (l’aide-major Abry) et les officiers d’administration de 2e classe Leduc et Lereboullet. L’ambulance est installée dans les locaux de l’ancien collège – dont les boiseries et les murs intérieurs ont été repeints, et qui a subi diverses réparations. Elle occupe le rez-de-chaussée (salle de douches, dépôt mortuaire, étuve, cuisine des malades), le premier étage (salle d’attente, salle de pansement, pharmacie, salle de blessés à évacuer, local-dépôt de matériel contre les gaz asphyxiants, bureau de l’officier d’administration), le deuxième étage (salles de traitement d’une capacité de 50 lits, huit salles des petits malades, une chambre à un lit pour officier, salle des blessés légers, local pour armes et équipements, lingerie), troisième étage (cantonnement du personnel, cuisine et réfectoire du personnel). Un patronage voisin abrite le réfectoire des infirmiers, où peuvent le cas échéant se restaurer des blessés en attente d’évacuation. Une annexe de l’ambulance est sise dans la maison du percepteur, également voisine de l’ancien collège. L’on y trouve une salle de blessés graves opérés, une salle d’opérations, et le bureau du médecin-chef. Le médecin inspecteur Hassler note la belle allure des infirmiers et la bonne tenue de cette formation sanitaire, tant sur un plan administratif que dans le domaine thérapeutique. Notons à ce titre que l’ambulance, comme nous l’avons précédemment souligné, fait alors partie de ces structures loin d’être engorgées : dans les salles des petits malades, 13 lits sur les 38 existants sont occupés, 9 lits sur 11 existants chez les blessés légers sont occupés, et 3 sur 9 chez les blessés graves opérés, soit au total un taux d’occupation des lits de 43%.

Un an plus tard, le 16 juillet 1916, le quotidien La Frontière publie « Une ambulance près du front », article consacré à l’ambulance 222. Elle est toujours établie dans les locaux de l’ancien collège, qui est décrit comme « fort vieux » d’aspect. A l’intérieur, en revanche, il en va tout autrement : « parquets et escaliers lavés, cirés, peints, astiqués ou garnis de linoléum », murs blanchis à la chaux, salles décorées. Dans l’ensemble, l’atmosphère de l’année 1915 semble toujours être de mise : une salle de chirurgie « bien comprise » avec lampes à acétylène, formation confortable et bien administrée, repas alléchants (le journaliste évoquant la « cuisine d’où le cuistot laissait à notre passage échapper de ses marmites une odeur de tambouille appétissante »). En conclusion, « l’ambulance 222 a réalisé, à quelques kilomètres de la ligne de feu, tout ce qu’on peut obtenir de confort avec des moyens rudimentaires et de soins réparateurs pour les braves poilus qui ont été blessés en défendant la Patrie. » Mais l’on y apprend en outre que « l’ambulance peut recevoir une centaine de blessés venus directement du front, de malades ou d’éclopés. Il y en avait une cinquantaine […]. » C’est donc un taux d’occupation de la formation relativement faible qui est ici révélé, comme cela s’avérait être le cas un an auparavant. Pour plusieurs raisons, sur lesquelles nous allons nous pencher, cette situation va changer durant les deux dernières années de la guerre.

1917 : vers un front actif en Haute-Alsace

Depuis la mi-janvier 1916, et la fin des combats les plus violents livrés à l’Hartmannswillerkopf durant un an, le front tenu par la VIIe armée française est jalonné de champs de bataille sur lesquels s’achève peu à peu une succession d’affrontements répétés, stériles et coûteux en vies humaines.

À ce moment, comme l’écrit le général d’Armau de Pouydraguin dans La Bataille des HautesVosges, il est devenu évident qu’au regard des spécificités topographiques, des écueils et difficultés tactiques et stratégiques, du coût humain et matériel, « ces considérations déterminèrent le général en chef à renoncer à une nouvelle offensive de grande envergure dans les Vosges. […] De part et d’autre, le front d’Alsace va devenir un front passif où se succèderont les grandes unités fatiguées pour une période de calme relatif ».

Début décembre 1916, alors que le général Nivelle s’apprête à succéder au général Joffre à la tête des armées françaises, le 3e bureau de l’état-major du groupe d’armées de l’est (G.A.E.) émet un « projet d’offensive de la VIIe armée » en exécution de la note n°6224 du général commandant en chef, en date du 8 novembre 1916. Il débute en ces termes :

« Conformément aux ordres du général en chef, la VIIe armée a étudié un projet d’offensive entre Thann et la Suisse, à déclencher lorsque les disponibilités ennemies seraient fixées sur d’autres points du théâtre d’opérations. Le G.A.E., après examen de l’étude de la VIIe armée, a rédigé un projet conçu sur des bases différentes, mais répondant au même but ». Deux projets distincts ont donc été étudiés, l’un émis par la VIIe armée, l’autre par le G.A.E. L’attaque de la VIIe armée avait pour objectif les lignes de Burnhaupt-le-Bas (exclu) à Hirtzbach (inclus), soit un front d’attaque d’environ 17 kilomètres dont 3 kilomètres non attaqués entre Balschwiller et le bois de Carspach, avec un effectif de douze divisions (six pour la rupture, six pour l’exploitation). L’attaque prévue par le G.A.E. visait un front de 25 kilomètres environ, de Cernay à Altkirch, avec une action principale entre Aspach-le-Bas et le

canal Rhin-Rhône et deux actions secondaires sur les flancs, le tout mené par un total de quinze divisions (treize divisions d’infanterie, deux divisions de cavalerie). Au final, le projet de la VIIe armée, dont les procédés d’exploitation prévus sont « archaïques, sinon enfantins », étant rejeté, l’ampleur du projet du G.A.E. est comparée aux offensives de Champagne (septembre 1915) et de la Somme (juillet 1916). S’il est retenu, le secret de sa préparation et l’effet de surprise de son exécution deviendront illusoires, et le front d’attaque préconisé sera à réduire. Il est admis que si cette offensive a lieu et échoue, les Français « ne seront pas dans une situation plus mauvaise qu’avant »mais leur position « ne sera pas sensiblement améliorée »… En conclusion, il est proposé de réduire le front d’attaque, de concevoir deux projets distincts – l’un au nord du canal, l’autre au sud – et de se concentrer sur la logistique de la préparation, et enfin de déplacer le quartier général de la VIIe armée de Remiremont à Lure. Dans cette étude, Lachapelle-sous-Rougemont, à l’instar de Fontaine, est censée être une gare de ravitaillement pour les éléments de deuxième ligne dans le cadre d’une attaque au nord du canal, regroupant un dépôt de munitions, un dépôt de matériel, un dépôt du génie ; un hôpital d’évacuation se trouverait à Vauthiermont, et un autre à Mortzwiller.

Le 19 janvier 1917, le général Foch est avisé qu’il est chargé d’une « mission spéciale relative à…

(La suite de cet excellent article dans : L’hôpital d’évacuation de Lachapelle-sous-Rougemont…, par Eric Mansuy, page 46)

18 mars 1916 : les aviateurs belfortains combattent dans le ciel de Mulhouse

L’année 1916 est le théâtre le 18 mars de ce qui peut être considéré comme le premier combat aérien d’envergure entre avions allemands et français, au-dessus de la région de Mulhouse.

Le GB4 (groupe de bombardement) composé principalement des escadrilles belfortaines MF29 et MF123 (équipées d’avions de type Maurice Farman), dirigé par le capitaine Maurice Happe, reçoit la mission de bombarder la gare de triage de Mulhouse, les hangars et le « champ d’aviation » d’Habsheim d’où décollent les avions qui viennent lancer leurs bombes sur Belfort.

Vingt-trois appareils décollent du Champ de Mars à Belfort aux alentours de 15h (des avions de type Maurice Farman, Bréguet et Caudron). Dès le barrage de l’artillerie anti-aérienne franchi, les forces françaises se heurtent aux avions allemands venus à leur rencontre. Combien sont-ils ? Sans doute une dizaine, principalement des avions de chasse type Fokker, mais aussi un bombardier biplan, bimoteur triplace, portant deux mitrailleuses. Dénommé AEG Grosskampf-Flugzeug, il fait la fierté de la FFA48 (Feld Flieger Abteilung), une des unités implantées à Habsheim.A l’issue des combats d’une durée de deux heures dont la presse fera le récit « montrant la grandeur épique de cette lutte dans les nuages » (journal L’Alsace du 21 avril 1916), le bilan s’avère très lourd : 4 équipages français ne sont pas rentrés, soit 8 morts et 4 blessés ; les Allemands déplorent pour leur part, la perte de 3 appareils dont le grand avion de combat AEG.

Les comptes rendus de cet affrontement diffèrent selon leur source, chaque belligérant s’attachant à s’attribuer le meilleur rôle… Il semblerait que deux avions français aient entraîné dans leur chute mortelle, deux avions ennemis dont le « grand avion ». D’après les dépêches officielles du 19 mars (journal L’Alsace du 20 mars) 72 projectiles auraient été jetés sur le champ d’aviation d’Habsheim et la gare de marchandises de Mulhouse ; le même communiqué précise qu’ « un avion français et un allemand se sont descendus mutuellement à coups de mitrailleuse ». Comme nous l’avons déjà évoqué, la liste des victimes est longue ; sans compter celles – civiles et militaires – résultant du bombardement, huit aviateurs français trouvent la mort :

- les pilotes : le lieutenant Floch 26 ans, le sous-lieutenant Loumiet 24 ans, le maréchal des logis Leroy 26 ans et le caporal Rins 20 ans dont c’était

le premier vol à l’escadrille, - les tireurs-bombardiers : le capitaine Bacon 42 ans, le sergent Vaysset 22 ans, et les soldats Dubar et Rode 22 ans

Il faut ajouter à cette liste le sous-lieutenant Mouraud Léon 28 ans, de l’escadrille MF123, décédé le 6 avril des suites de ses blessures à l’hôpital temporaire Sainte-Marie, faubourg des Ancêtres à Belfort. Quant aux victimes allemandes, sont surtout connus les trois membres de l’équipage du Grossflugzeug, W. Kurth « leutnant de réserve », F. Hopfgarten faisant fonction d’officier et M. Wallat adjudant adjoint. Un monument a été érigé à leur mémoire dès avril 1916 au point de chute de leur avion au nord du terrain d’aviation d’Habsheim ; plus tard, il a fait l’objet d’un transfert au cimetière militaire allemand d’Illfurth où, au sommet d’un tertre, sous l’aigle impérial, une plaque rappelle leur souvenir. La plaque de ce monument aurait été fondue à partir des débris des quatre avions français abattus et confirmerait, par la dernière phrase de son épitaphe, les circonstances dans lesquelles les victimes ont

trouvé la mort : « Ils moururent à cet endroit après un héroïque combat aérien contre une escadrille française, en même temps que leur adversaire ». Quant aux victimes françaises, les

Allemands les avaient rassemblées dans un petit cimetière à proximité d’Habsheim : une croix centrale flanquée de deux stèles portant le nom des morts.Si ce monument semble avoir disparu, les dépouilles de quatre aviateurs de l’escadrille MF29 (Floch, Rins, Rode et Vaysset) ont été déplacées à la nécropole nationale de Cernay où leurs tombes sont toujours visibles.

Cité à l’ordre de l’armée à la suite de cette première bataille d’escadres aériennes par décision du Grand Quartier Général (GQG) du 20 mars 1916, le GB4 voit une partie de ses unités (notamment l’escadrille MF29) quitter Belfort pour le nouveau terrain d’aviation de Luxeuil.

Des Malgaches au pied des Vosges

En cette période de commémoration de la première guerre mondiale, le visiteur qui parcourt les cimetières militaires du Territoire de Belfort est intrigué. Parmi les nombreuses tombes témoins silencieux du lourd bilan humain de cette guerre, il découvre au hasard des allées des croix porteuses de noms étranges. Ce ne sont pas de toute évidence des noms de soldats français mais ceux de soldats malgaches, venus de cette lointaine île de l’océan indien combattre pour la liberté du peuple français et qui n’ont jamais revu leur terre natale. Qui sont ces soldats ? Quelle a été leur implication dans le premier conflit mondial ?

Les difficultés de la mobilisation

La déclaration de guerre au début du mois d’août 1914 inquiète les anciens militaires malgaches qui redoutent une mobilisation. Rapidement le gouverneur général Picquié les rassure : cette mobilisation ne concerne que les citoyens français. Le général Mangin n’est pas de cet avis. En 1910, il a rassemblé ses idées dans un livre, La Force noire, dans lequel il prévoit en cas de conflit sur le sol européen d’employer le 19e corps d’armée formé des unités stationnées en Algérie et de les remplacer dans ces trois départements français d’outre-méditerranée par d’autres troupes coloniales. La guerre s’enlisant dans les tranchées et les pertes humaines devenant chaque jour plus lourdes, le gouvernement français demande au

gouverneur général de Madagascar de former un détachement d’un millier d’hommes. Le recrutement commence à partir du 18 décembre 1915.

En s’engageant pour la durée de la guerre, les malgaches volontaires reçoivent une prime de 200 francs et une allocation journalière est accordée à leurs familles. Le départ des volontaires de Tananarive (une quarantaine) donna lieu à de grandes manifestations d’un enthousiasme sans doute organisé. La Tribune de Madagascar publie un «poème» à leur gloire:

« Ils sont partis les tirailleurs ;

Ils ont quitté Tananarive;

Sur leurs chéchias pleuvaient les fleurs;

Ils vont au loin, sur l’autre rive,

Le cœur ardent, l’âme expansive,

Le regard fier et menaçant.»

En fait, l’enthousiasme guerrier n’était pas la seule raison de ces engagements. Garbit détaille d’ailleurs les moyens de persuasion employés : « Les procédés employés furent, en dehors de l’appât de la prime (variable suivant la catégorie de l’engagement) offerte par l’Etat: des « kabarys » (discours) patriotiques faits par les chefs indigènes, les administrateurs et le gouverneur général lui-même; des cérémonies militaires (revues, défilés, etc.) ; des représentations patriotiques, etc.».

À la date du 19 février 1916, on compte 5 943 engagés mais le flux se ralentit bien vite. L’allocation pécuniaire ne convainc plus guère. D’autres moyens de persuasion sont nécessaires. Le gouverneur général de Madagascar Hubert Garbit déclarera ultérieurement : « Dans la suite, on remit en vigueur dans certaines régions une vieille coutume indigène, le tsondrana, cadeau offert en supplément de la prime aux militaires indigènes partant pour la guerre ».

Mais ce n’est pas un cadeau du gouvernement français. En réalité, dans un premier temps, ce sont les Malgaches restés sur leur île qui versent une cotisation volontaire. Puis le gouverneur général emploie des recruteurs indigènes chargés de renseigner leurs compatriotes et qui reçoivent à cet effet une prime payée de deux francs par la colonie pour chaque homme qui s’engage par leur entremise. Les paysans endettés n’hésitent guère d’autant qu’il existe des possibilités de délégation de solde à leur famille. Ce sont souvent des

riziculteurs des hauts plateaux centraux, ceux que Galliéni avait qualifié d’ethnies les moins valeureuses à l’instant de la conquête française.

Des volontaires partent également des régions septentrionales. Le sergent Abdouramany, fils de Tsialana, roi des Antankarana, écrit : « Fidèle à la tradition de mon grand-père qui, sans aucun combat, en 1841, a cédé à Sa Majesté Louis-Philippe, roi des français, les îles de Nossi-Be, Nossi-Mitsio, Nossi-Comba, et toutes les îles environnant Madagascar qui lui appartenaient, je remplirai jusqu’au bout mon devoir, au nom de mon père, Tsialana qui, empêché par l’âge mûr, n’a pu, avec tout son vif regret, venir lui-même prendre les armes pour la

défense de la France, sa mère patrie, qui lui est toujours chère ». Le respect de cette fidélité familiale est mise en avant par le gouverneur général Hubert Garbit.

Des stratégies d’évitement sont mises en place par les Malgaches. Les villages désignent des inaptes, estropiés ou malades, en espérant que le chef du village aura ainsi répondu à l’obligation du gouvernement français. Certains hommes désertent ou n’hésitent pas à se mutiler. Les autorités françaises revoient leurs critères de sélection à la baisse. Des hommes malades ou de faible constitution sont enrôlés.

En route pour la guerre

Le recrutement atteint son ampleur maximale entre octobre 1916 et février 1917. 50 % des combattants malgaches de la Première Guerre mondiale sont enrôlés au cours de ces cinq mois. Les effectifs de l’armée française connaissent alors une véritable hémorragie qui rend indispensable le recours au recrutement massif dans les colonies. 45 863 Malgaches rejoignent les rangs de l’armée française. Ces futurs soldats quittent Madagascar par le port de Diego Suarez au nord de l’île. Ils embarquent sur des navires qui longent la corne de l’Afrique avant de faire une halte à Djibouti pour faire monter des tirailleurs somalis. Mais les navires utilisés ne sont absolument pas prévus pour le transport de passagers. Ils assurent habituellement la messagerie. Pendant trois à quatre semaines, les Malgaches et leurs compagnons d’infortune dorment sur le pont avec des espaces de vie de trois mètres cubes.

Beaucoup meurent à bord de maladie. En Méditerranée, des sous-marins allemands torpillent ces navires. Le 14 juillet 1918, le Djemnah parti de Marseille coule entrainant dans la mort 436 personnes dont environ 200 Malgaches heureux de retrouver leur terre natale.

Après leur débarquement dans le port de Toulon, les « indigènes » sont affectés très majoritairement dans les régiments de tirailleurs malgaches (BTM) au nombre de vingt-six. Ces militaires, comme les Indochinois, sont le plus souvent employés à des travaux de génie ou comme travailleurs en usine. Seul le 12e BTM, inclus dans la 3e division d’infanterie coloniale, participe aux combats les plus violents notamment lors de l’offensive Nivelle de 1917.

Des Malgaches au ballon d’Alsace

La plupart des soldats malgaches construisent des fortifications, creusent des tranchées, etc. C’est ainsi que des Malgaches vont travailler sur les pentes du Ballon d’Alsace.

Dès le dernier trimestre de l’année 1914, le massif du ballon d’Alsace est contrôlé par l’armée française. Le sommet est transformé, dès le printemps 1915, en un camp retranché

avec installation d’une batterie antiaérienne derrière de multiples lignes de barbelés. Pour accroitre davantage le rôle militaire du sommet, l’état-major veut développer des voies de communication entre les trois vallées qui s’ouvrent dans le massif. Une route permet depuis le XVIIIe siècle de rejoindre la vallée de la Moselle et la vallée de la Savoureuse. Elle est dénommée « Chemin de grande communication n°4 » par les militaires. Une route est en construction pour relier la vallée de la Savoureuse et la vallée de la Doller, de Riervescemont à Sewen. Au début de l’année 1917, le Service des routes de la VIIe Armée souhaite établir une troisième route pour joindre directement la vallée de la Doller et la vallée de la Moselle. Le général de division Debeney qui commande la VIIe Armée annonce le 12 mars 1917 : « le chemin Sewen – Ballon d’Alsace par le Grand Langenberg existe sur toute sa longueur comme chemin muletier ». Pour le rendre praticable aux voitures et à l’artillerie, 600 hommes de deux compagnies malgaches encadrés par deux cents soldats vont fournir près de 10 000 journées de travail pour aplanir et élargir le chemin. Il faut attendre la fonte de la neige et les travaux débutent réellement le 3 août 1917. À la fin du mois de novembre, la route est ouverte.

Mourir dans le Territoire de Belfort

44 tombes de soldats malgaches existent dans différents cimetières du Territoire de Belfort : trente-cinq au cimetière militaire des Glacis à Belfort, sept à la nécropole de Morvillars, une au cimetière de Bavilliers et une au cimetière de Lachapelle-sous-Rougemont. Grâce au travail réalisé par Bernard Cuquemelle, tentons d’en savoir davantage sur…

(La suite de cette minutieuse étude dans : Des Malgaches au pied des Vosges, par Francis Péroz, page 57)

Les engagés volontaires alsaciens dans la guerre 1914–1918

Intrigué par le nombre de soldats dont je ne retrouvais pas les actes de naissance, c’est grâce au site « Mémoire des hommes » que j’ai découvert qu’il s’agissait de soldats alsaciens-lorrains engagés volontaires. C’est aux archives municipales de Besançon que les certificats d’engagement de 1914 étaient conservés. Les lieux de naissance étaient faux, mais fournissaient d’autres renseignements. C’est donc par hasard que j’ai retrouvé ces soldats dans les registres matricules de Besançon, les engagés volontaires ayant presque tous été regroupés dans les registres des années 1917 et 1918. Il suffit alors de faire correspondre les vrais noms et les pseudonymes choisis. Heureusement dans l’immense majorité des cas, leur date de naissance était bonne, seul le lieu changeait.

La problématique des Alsaciens-Lorrains

Dès le début de la guerre, les Alsaciens-Lorrains se trouvent dans une position délicate. Trois catégories peuvent être retenues, ceux qui ont opté pour la nationalité française (ou leurs parents) en 1870-1871, les Alsaciens considérés comme étrangers mais dont le recensement les inscrit comme étant de nationalité alsacienne, et les Allemands. Pour les deux derniers cas, les individus ne sont pas soumis aux obligations militaires, ne sont donc pas recensés lors de leurs 20 ans et n’apparaissent donc pas dans les registres de recensement militaire ni dans les registres matricules.

Dans ce qui est aujourd’hui le Territoire de Belfort, les biens des Allemands sont confisqués et les civils sont évacués comme bouches inutiles. Leur accent allemand leur vaudra de nombreuses remarques et beaucoup de méfiance dans les départements d’accueil (Ain, Jura, Isère et Doubs). Une loi d’août 1914 va promettre la nationalité française à tout homme s’engageant dans l’armée française pour la durée de la guerre, cette loi touche tous les étrangers, y compris les hommes des colonies françaises. (Voir annexe)

À ce moment là, trois possibilités s’offrent à eux :

- servir dans les troupes métropolitaines contre l’envahisseur allemand,

- servir en Afrique du Nord ou dans les colonies françaises de manière à ne pas être confrontés à l’armée allemande,

- travailler comme ouvrier métallurgiste, dans une usine d’armement, à condition d’en posséder les aptitudes.

Évidemment, cela sous-entend être de « sentiments français ». Des précautions sont donc prises par les autorités militaires afin de repérer d’éventuels espions allemands cherchant à s’infiltrer dans l’armée française. A cet effet, certains candidats à l’engagement, avant tout les ex-prisonniers de guerre, sont soumis à un questionnaire portant sur leur état civil, les éventuels états de service allemands et sont interrogés dans le dialecte en usage dans leur département de naissance par des officiers alsaciens-lorrains. Bien entendu, les questionnaires sont recoupés avec les données provenant d’autres interrogatoires.

Les futurs engagés doivent prouver leur bonne foi puisque souvent ils ne possèdent pas de papiers ou que ceux-ci ne sont pas en règle. Ainsi, la grande majorité des Alsaciens-Lorrains ayant signé un engagement dans le cadre de la loi du 5 août 1914, y compris les prisonniers alsaciens-lorrains, serviront en Afrique du Nord, dans les colonies ou comme ouvriers dans les usines d’armement. En effet, s’ils étaient capturés par les Allemands en portant l’uniforme français, ils encouraient la peine de mort pour trahison.

Les engagements

À Belfort dès les premiers jours de mobilisation, de nombreux Alsaciens se présentent pour s’engager. On leur conseille de se rendre à Besançon car les autorités militaires belfortaines ont d’autres priorités (évacuation des bouches inutiles, accueil des réservistes et préparation de l’offensive). 80 000 soldats se trouvent alors dans la ville. C’est donc vers Besançon et d‘autres destinations, Lons-le-Saulnier, Bourg-en-Bresse, que se dirigent les volontaires Les archives municipales de Besançon conservent les registres d’engagement qui au départ sont de simples formulaires (une feuille). Dans toute la France de nombreux volontaires vont s’engager, Alsaciens, Suisses, Américains, mais nous nous limiterons aux engagements à Belfort et à Besançon.

Il est difficile d’indiquer la provenance de ces engagés, viennent-ils d’Alsace ou vivent-ils déjà en France ? Leur acte d’engagement n’en dit rien, d’autant que dans la grande majorité des cas, ils s’engagent sous de faux noms, de faux lieux de naissance et avec de faux parents. Les registres d’engagement ne font apparaître que ceux qui se sont effectivement engagés, car la méfiance est telle, que l’on craint les traîtres et les espions. Dans le doute, ceux qui sont refusés sont envoyés dans des camps de concentration à Besançon (Centre de Bellevue), à Ornans et aussi beaucoup plus loin, Marseille par exemple. On n’est pas difficile sur l’état de santé et sur l’âge de l’engagé, le tri se fera après. Les prétendants se

présentent aux autorités militaires avec un simple certificat d’engagement signé par un médecin militaire ; ensuite, selon leur âge et leur état de santé ils seront dirigés vers les usines ou les régiments d’infanterie territoriale, ou bien encore refusés.

Combien ?

468 engagements volontaires sont enregistrés en août 1914 à Belfort, plus de 2 000 à Besançon. La majorité des engagements eut lieu durant la première quinzaine de la guerre, mais ils se poursuivront tout au long du conflit. Ainsi le nombre des engagements journaliers va-t-il passer de 35 le 4 août, à 83 le 5 et va se poursuivre au rythme d’environ 200 par jour, pour atteindre à la fin du mois, le chiffre de 1 698. La majorité des engagés choisit l’infanterie et en particulier le 60e régiment basé à Besançon. Tous ne sont pas alsaciens ou lorrains, mais sur les 1 200 premiers engagements à Besançon, 850 portent un nom d’emprunt, cette démarche étant encouragée par les autorités militaires qui craignent des représailles vis-à-vis des familles. Cependant les pseudonymes sont assez transparents, Wolf devient Leloup, Stahl Acier, Schwartz Lenoir, Bischoff Levêque, Fuchs Renard …

Les lieux de naissance fictifs sont souvent choisis dans des départements proches de l’Alsace, le futur Territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs. Mais l’état civil n’a pas toujours suivi, ainsi trouve-t-on dans les registres de décès, un certain…

(La suite de cet inventaire passionnant dans : Les engagés volontaires alsaciens dans la guerre 1914-1918, par Bernard Cuquemelle, page 62)

Quand le canon de Zillisheim se faisait entendre

Sur le plan belfortain, l’année 1916 se révèle indissociable de la présence à Zillisheim (Haut-Rhin) en forêt de l’Altenberg au sud de Mulhouse, d’un canon d’artillerie de marine de la

firme Krupp, improprement baptisé en plusieurs occasions, « grosse Bertha ».

D’un calibre de 380mm – le diamètre extérieur du canon était de 1.18m au niveau de la culasse, et de 0.563m à la bouche – d’une longueur de 17m, d’un poids de 110 t, le « Kaiser Wilhem » (ou KW canon de l’empereur Guillaume) pouvait tirer des obus d’un poids de 750 kg jusqu’à 38 km. Il ne réclamait pas moins de 200 personnes pour son approvisionnement, chargement et les manœuvres de tir.

L’installation d’une telle pièce hors normes a nécessité des travaux colossaux (abris et galeries souterraines, infrastructures comme voies ferrées, plateforme bétonnée…) à proportion de ce monstre d’acier.

M. Charpentier-Page, secrétaire de la Chambre de commerce de Belfort rapporte dans un ouvrage intitulé « 52 mois de guerre à Belfort » le récit des bombardements effectués par ce canon à longue portée.

La série de tirs commence le 8 février 1916 :

- 3 obus de 380mm, le premier à 12h20 dans les champs de Pérouse, le 2e à 14h15 rue Degombert et le 3e à 17h20

- le 9 février : 7 obus de 17h30 à 23h50

- le 10 février : 2 obus

- le 11 février : 8 obus.

C’est peu dire si ces tirs allemands « jettent la population belfortaine dans une terrible anxiété » !… et provoquent même des scènes d’exode. L’effet psychologique sur la population est indéniable.Les tirs s’espacent : 2 encore en février, 2 en mars, 2 en juin et 10 en juillet.

Si en règle générale, les dégâts provoqués ne sont que matériels, il en sera tout autre le…

(La suite de cette terrible affaire dans : Quand le canon de Zillisheim se faisait entendre, par Maurice Helle, page 65)

Les débuts de l’aviation dans la moitié nord du Territoire de Belfort – 1ère partie

Nous voyons actuellement la micro-informatique s’insinuer dans tous les domaines de notre vie quotidienne, elle sera bientôt présente dans la plupart des objets que nous utilisons couramment. Ce genre de bouleversement, nos ancêtres l’ont connu il y a cent et quelques années avec l’introduction du moteur à explosion dans les ateliers et dans les véhicules.

Aujourd’hui peut-on imaginer que, sans ce machin fumant, puant et pétaradant, il n’y aurait jamais eu d’avion dans le ciel du Pays sous-vosgien ? Comment ceux qui nous ont précédés ont-ils vécu l’avènement de l’aérostation puis celui de l’aviation ? Retour à la Belle Époque.

L’époque des ballons

En tant que place forte essentielle à la protection de la frontière de l’Est, Belfort a le privilège de bénéficier de toutes les nouvelles technologies en matière de retranchements, d’artillerie, et bien sûr de renseignements et de communications. Une des premières stations de T.S.F. militaires a d’ailleurs été installée aux pieds du Lion, en se servant du Château pour supporter les antennes. C’était vers 1908 mais, quelques années auparavant déjà, les riverains du Champ de Mars voyait s’élever de temps à autre un ballon captif insolite dont le câble de retenue servait d’antenne pour des communications expérimentales avec la Tour Eiffel.

Le service de l’aérostation militaire a été créé en 1886. Il en découle alors la création à Belfort d’un parc d’aérostation qui a pris place dans un coin du Champ de Mars et dont il reste le souvenir au travers du toponyme de Parc à ballons. Au tout début de 1888 ont lieu au Parc à ballons des expériences d’aérostation. Un ballon de 550 mètres cubes retenu par un câble dévidé par un treuil à vapeur est monté à quatre reprises à plus de 300 m de hauteur. Dans la nacelle, deux officiers pouvaient prendre place, et c’est ainsi que le général Dorlodot des Essarts, gouverneur de Belfort, a pu constater par lui-même l’intérêt d’une position élevée pour un observateur d’artillerie.

De temps en temps, des manoeuvres ont lieu pour que les stratèges puissent tester leurs théories et pour que les troupiers assouplissent leurs articulations et le cuir de leurs godillots. Ainsi, le 5 juillet 1894, les lève-tôt pouvaient apercevoir le ballon militaire en station au-dessus du Bosmont pour surveiller les mouvements (fictifs) des troupes du Kaiser approchant du fort de Vézelois. Le général Négrier commandant le 7e corps d’armée dirigeait les opérations.

Dans les années 1910, l’installation au Champ de Mars de deux grands hangars a permis à des dirigeables de s’abriter lors de leurs escales, car on ne peut pas laisser de pareils monstres attachés en plein vent à un piquet comme une chèvre au milieu d’un pré. Bien avant l’arrivée en 1913 des « géants » comme le Conté et le lieutenant Chauré, on voyait de temps en temps des dirigeables plus petits (moins de 50m de longueur) de type Astra-Torrès, comme celui qui participa aux grandes manoeuvres de l’Est, en septembre 1911, comme on le verra plus loin.

Mais les ballons militaires ne sont pas les seuls à avoir fait lever le nez aux piétons et aux laboureurs. De temps en temps un ballon civil décollait ou atterrissait dans le Territoire, comme le Rêve-bleu par exemple, le ballon d’un certain M. Bacon qui, le 2 juillet 1902, se posa à cheval sur la frontière : la nacelle en France et l’enveloppe en Allemagne. On imagine qu’il se dépêcha de tirer sur les cordes du filet pour ramener la totalité de son ballon sur le sol français afin d’éviter d’avoir à remplir un tas de formulaires et de déclarations douanières.

Le 18 septembre 1910, deux dames et leur pilote décollent de Belfort à midi pour un vol de nuit et atterrissent à Lucerne le lendemain matin à 7 heures. On peut supposer qu’il devait y avoir du monde pour assister au départ et des galants pour aider ces dames à enjamber le bord de la nacelle…

Au temps des pionniers de l’aviation

Faire voler un « plus lourd que l’air » a été un rêve qui a demandé des efforts incroyables à l’humanité. Les progrès de la technologie au cours du 19e siècle n’ont permis d’aboutir à des résultats prometteurs qu’au tout début du 20e. Après les premiers essais de Gaston Biot sur le planeur du comte de Massia en 1879 et les glissades de l’Allemand Otto Lilienthal (1848-1896), ont eu lieu les premières tentatives de Clément Ader :

- 1891 : Premier « vol » contesté de l’« Eole »

- 1897 : Saut de puce de l’ « Avion »

Mais c’est aux Etats-Unis que, s’inspirant du planeur d’Octave Chanute (1832-1910), les frères Wright effectuent le premier vol réel de l’histoire en décembre 1903. Pour le décollage, un treuil pallie l’insuffisante puissance du moteur de 12 chevaux.

Ignorant les travaux tenus secrets des Wright, les Européens tâtonnent, expérimentent et improvisent. L’année 1906 est celle des premiers décollages de machines volantes par la seule force de leur moteur, celles d’Alberto Santos-Dumont et de Traian Vuia, le premier réussissant à faire un vol de 60m à 2 mètres de hauteur le 23 septembre.

- 1907 : les essais se poursuivent avec des nouveaux ingénieurs et constructeurs : Delagrange, Voisin, Blériot, Henri Farman, Esnault-Pelterie…

- 1908 est la grande année. En janvier, Henri Farman boucle un circuit d’un kilomètre. En octobre, Wilbur Wright, en visite d’affaires en France, vole pendant 1h31 au Mans et emporte des passagers, Henri Farman effectue le premier voyage aérien (27km) de Bouy (Marne) à Reims, imité le lendemain par Blériot. Fin décembre, se tient au Grand Palais le premier salon de l’aéronautique. L’aviation a pris son envol, si l’on peut dire.

Les Belfortains et l’aéronautique

On a vu que les habitants de Belfort et des environs n’ont pas attendu que des aéroplanes atterrissent au Champ de Mars pour s’intéresser à l’aéronautique. Mais quel était l’intérêt réel des gens pour les expérimentations lointaines ?

Un des indicateurs qui peut aider le chercheur est la carte postale (sans elle, cet article aurait été presque totalement dépourvu d’illustrations). Même si les sujets illustrés sont innombrables, la proportion de cartes anciennes montrant des avions ou des ballons n’est pas négligeable et on peut affirmer sans risque que, si une carte a été achetée, c’est que son sujet correspondait au besoin du client. Une étude statistique ne serait pas facile à mener car elle demanderait un très grand nombre d’échantillons, vu le grand nombre de thèmes différents. Heureusement, la presse est une source d’informations bien plus commode à exploiter. La fréquence et la longueur des articles consacrés à l’aviation dans les journaux et périodiques est une indication des goûts des lecteurs pour cette technique naissante et dont presque personne n’imagine l’importance à venir.

Dans la presse locale, peu d’articles avant 1909, que ce soit dans La Frontière ou dans L’Alsace. Il faut attendre le 13 septembre 1908 pour trouver un petit texte sur le record de durée de vol des Wright et sur les projets des aviateurs parisiens d’installation de hangars en bordure du camp de Châlons (actuel camp militaire de Mourmelon, dans le département de la Marne) pour y effectuer leurs essais. Par contre, un magazine à diffusion nationale comme l’Illustration rapporte en détail dès 1904 les vols planés du capitaine Ferber (voir encadré) et la fondation du prix de 50 000 francs par Ernest Archdeacon et Henry Deutsch de la Meurthe pour récompenser l’expérimentateur qui parviendra à effectuer un vol aller-retour de plus d’un kilomètre en atterrissant à son point de départ. Mais il est vrai que l’Illustration n’est lue que par quelques milliers d’habitants dans le Territoire.

Tout ça va changer en 1909.

(La suite de cette épique épopée dans : Les débuts de l’aviation dans la moitié nord du Territoire de Belfort, par Roland Guillaume, page 66)

L’odyssée musicale des Zurlinden à Rougemont-le-Château

Soixante dix sept ans de direction musicale ! Durant trois quarts de siècle, de 1875 à 1952, Jacques et Jules Zurlinden, le père et le fils, ont dirigé l’un après l’autre l’Harmonie des usines Erhard. Ils ont ainsi présidé à la destinée de cette société de musique du Pays-sous-Vosgien depuis sa création, en traversant toute la période secouée de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle : la guerre de 1870 et la perte de l’Alsace, la première guerre mondiale, l’entre-deux-guerres, puis la seconde guerre mondiale.

L’un et l’autre ont plusieurs points communs : trois ans de service militaire, musiciens militaires, employés au tissage Erhard, actifs dans la vie paroissiale de Rougemont. Zurlinden est un nom d’Alsace-Lorraine issu du germanisme « zu der Linden » signifiant « près des tilleuls » et caractérisant la maison, le domaine, le hameau.

L’Harmonie de Rougemont-le-Château

En 1875, l’industriel du textile et maire de Rougemont, Gaston Erhard, crée « l’Union musicale de Rougemont ». Les statuts sont déposés en préfecture le 21 mai. L’Union musicale est donc une musique d’entreprise. Depuis la création des sociétés de musique, dans la première moitié du XIXe siècle, les industriels créent au sein de leurs usines des harmonies et des fanfares, dans un double but : garantie de la paix sociale et valorisation de l’image de l’entreprise. L’avantage pour les communes est également que les coûts (achats d’instruments et salaire du directeur) sont assurés par l’entreprise.

L’Union musicale de Rougemont sera également dénommée Fanfare des usines Erhard au début du XXe siècle, puis Harmonie des usines Erhard. Municipalisée en 1958 à la suite de l’arrêt des activités du tissage, elle devient alors Harmonie municipale.

Pour mémoire : en 1886, Joseph Winckler, l’autre industriel local, créait lui aussi une société concurrente, la Lyre républicaine, avec dépôt de ses statuts en décembre. Elle disparait en 1894.

Le premier directeur : Jacques Zurlinden

Jacques est né le 23 mars 1852 à Masevaux et décède le 5 juillet 1913 à Rougemont-le-Château. Ses parents sont originaires de Masevaux. Son père, Joseph, est né le 22 août 1823. Il exerce tour à tour, les métiers de bûcheron, voiturier et garde-champêtre. Son épouse, Anne-Marie Mury est née le 18 avril 1821. Ils se marient le 26 septembre 1844 et sont domiciliés à Masevaux jusqu’à la guerre de 1870. Ensuite, après l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne, ils s’installent à Petitefontaine.

Joseph et Anne-Marie ont dix enfants, nés entre 1843 et 1866. Jacques est le cinquième de la fraterie. Il effectue un service militaire de trois ans, de 1874 à 1877. Son livret militaire apporte les renseignements suivants :

- résidant à Petitefontaine, taille 1,610 m (sic), taches de rousseur.

- affecté à l’armée active, matricule 19934, au 2e régiment de zouaves du 5 mars 1874 jusqu’au 16 octobre 1877. Le livret précise également : campagne d’Afrique du 12 mars 1874 au 10 octobre 1877.

- soldat musicien le 26 mai 1876.

- affecté en juin 1878 à la réserve de l’armée active et, à ce titre, effectue deux périodes militaires, en 1879 et 1881, d’un mois chacune. Il passe ensuite à l’armée territoriale (juillet 1882) puis à la réserve de l’armée territoriale (novembre 1892). Libéré des obligations militaires en novembre 1898, il a alors 46 ans.

Jacques arrive à Rougemont aux environs de 1880. En effet, son nom apparaît sur les listes du recensement de population de 1881 : il est en pension, rue de Belfort. Son métier : ouvrier tanneur.

La période avant son arrivée à Rougemont reste mal connue. Excepté son service militaire, beaucoup d’informations manquent : sa scolarité et sa formation musicale, la date de son arrivée à Petitefontaine, ses activités lors de son séjour dans cette commune. En 1875, Gaston Erhard lui confie la direction de l’Union musicale de Rougemont nouvellement créée. Comment a-t-il pu gérer cette responsabilité de direction et ses obligations militaires ? Faute de documentation, la question reste posée.

Il se marie à Rougemont le 14 juin 1884. Son épouse, Marie Lindeberg, alors tisseuse aux établissements Erhard est née le 3 avril 1859 à Rougemont. Elle est la fille aînée de Célestin (1829-1889) cultivateur et de Marie-Anne Ellenrieder (1831-1884). Jacques et Marie s’installent rue de la Bavière à Rougemont et fondent une famille : quatre enfants naissent entre 1885 et 1898.Jacques est salarié aux établissements Erhard : ouvrier tanneur, employé de fabrique, tisserand, métreur de pièces et employé à la « Fraternelle Erhard » . Par ailleurs, il est engagé dans les activités de la paroisse (il est membre honoraire du Cercle catholique de Rougemont). Marie, son épouse, arrête de travailler juste avant la première

guerre, et après le décès de son mari, elle réside avec son fils Louis, toujours rue de la Bavière. Elle décède à la fin des années 1920.

La direction musicale de Jacques

Jacques assure donc la direction de l’Union musicale de Rougemont depuis sa création en 1875 et cela jusqu’en 1910. Il doit d’abord organiser cette nouvelle société, recruter et former les musiciens, constituer un répertoire et préparer les cérémonies. Il ne perd pas de temps puisque le 20 août 1876, l’Union participe au festival de musique de Belfort, organisé par la Lyre belfortaine, et qui réunit 25 harmonies et fanfares avec 800 musiciens.

L’Union participe encore trois fois aux rencontres musicales : le festival de Delle, le 9 mai 1894, le concours musical de Vesoul le 27 juin 1897, et le concours de Belfort le 6 août 1908. Les contacts de l’Union avec l’extérieur restent malgré tout assez peu nombreux : la presse rappelle quelques déplacements proches avec concerts publics (à Giromagny en 1890, à Etueffont-Haut en 1905).

Avant la première guerre déjà, à Rougemont, il était de tradition de célébrer les fêtes catholiques, et notamment la Fête-Dieu, la fête de Jeanne d’Arc et le 15 août, avec messes et processions accompagnées par l’Union. Le journal La Croix de Belfort de juillet 1910 notait « si la procession de la Fête-Dieu ne peut plus avoir lieu dans bon nombre de communes de France […] la paroisse de Rougemont a encore eu cette année la joie de pouvoir escorter pieusement le Saint-sacrement».

Aussi, la présence de la société concurrente, la Lyre républicaine, entre 1886 et 1894…

(La suite de cette saga rougemontoise dans : L’odyssée musicale des Zurlinden à Rougemont-le-Château, par Claude Parietti, page 80)

Henri Muller, l’unique compagnon de la Libération du pays sous-vosgien

« Nous vous reconnaissons comme notre Compagnon pour la Libération de la France dans l’honneur et par la victoire ».

Charles de Gaulle, 1er août 1941 …

Compagnon de la Libération : un titre, une distinction, un ordre. Parmi nos contemporains, peu nombreux sont conscients de la valeur de ces quatre mots que seuls 1038 hommes et femmes de France ont eu le privilège d’entendre un jour. Voulu et créé par le Général de Gaulle dès le 16 novembre 1940, le titre de Compagnon est destiné à récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées d’une manière exceptionnelle dans l’œuvre de la libération de la France et de son Empire. Seul le Chef de la France libre est habilité à décerner ce titre. La valeur de l’ordre se situe juste derrière celui de la Légion d’honneur mais avant la médaille militaire et la croix de guerre. L’admission dans l’ordre s’est arrêtée le 23 janvier 1946, faisant des membres de cette élite, un groupe très restreint destiné à disparaître avec le temps. Huit compagnons sont originaires du Territoire de Belfort et l’un d’entre eux est né dans le pays sous-vosgien : Henri Muller, mort pour la France le 21 août 1944 à Hyères, a vu le jour à Chaux. L’aventure de cet homme au caractère fort, né au pied du massif du ballon d’Alsace, mérite d’être connue.

Une jeunesse sous-vosgienne. 1900-1919

Henri Jérôme Muller a vu le jour le 27 décembre 1900 à Chaux. Il est le fils cadet d’une famille de cultivateurs. Ses parents sont Jean-Baptiste Muller, lui-même fils d’un agriculteur alsacien des environs de Dannemarie et Marie Philomène Jacquemin, originaire de Vézelois.

Le couple se marie en 1896 et part travailler à Chaux au service de la famille Marcotte. Cette riche famille possède le domaine des Eparses, situé aux limites des communes de Chaux et de Giromagny, le long de la route qui joint le village et le bourg. Charles Marcotte est un de ces notables fortunés qui ont permis le développement de l’industrie au XIXe

siècle dans le pays sous-vosgien. Il est le fondateur de la Tournerie, usine de boissellerie, installée à Chaux depuis 1890. On y fabrique des tubes, des canettes et des bobines en bois et carton comprimé, destinés à l’industrie textile locale. Cette usine fonctionnera ainsi jusqu’en 1932.

Jean-Baptiste y tient le rôle de régisseur, mais aussi de cocher, de jardinier et d’homme à tout faire sur la propriété et dans la maison patronale (actuellement villa des Eparses). Philomène est l’une des cuisinières du domaine mais comme souvent à cette époque, elle travaille également à domicile, tricotant des bas et des chaussettes pour une usine textile de Giromagny. En hiver, saison pendant laquelle le travail fait défaut, le père travaille à l’extraction de pierre dans des carrières proches de Belfort afin d’apporter un complément de revenu appréciable pour la famille. Les Muller habitent non pas dans le « château », mais dans la petite maison qui borde encore aujourd’hui la route. C’est dans cette demeure qu’un an après leur installation à Chaux, naît un fils : Marcel. Henri agrandit le cercle familial avec le siècle nouveau, suivi par Marie en 1904, Georges en 1905 puis Madeleine en 1908. Il en est ainsi au début du XXe siècle, les maternités se succèdent à un rythme rapide et les familles s’agrandissent vite.

Henri va donc passer son enfance dans le pays sous-vosgien. Il suit les cours de l’école primaire de Chaux et ses résultats sont très bons. Après 13 années passées à Chaux, le couple Muller ayant accumulé un petit pécule, prend son indépendance. Il quitte le service des Marcotte, loue dans un premier temps une ferme aux environs de Vézelois, village dont Philomène est originaire, et abandonne définitivement la commune de Chaux. Rapidement, Jean-Baptiste et Philomène font l’acquisition d’une petite ferme dans le même village. C’est là-bas que les enfants termineront leur scolarité primaire. Par la suite, Henri va aider à la ferme familiale. Il se familiarise avec les chevaux et les travaux agricoles. Ce n’est pas une période facile et la vie quotidienne est dure pour un jeune homme, les travaux se succèdent en effet sans interruption. A 19 ans, Henri Muller voit donc sa vie toute tracée. Il reprendra l’installation familiale à la place de son frère aîné. En effet, Marcel s’est marié très jeune avec une institutrice dont il a divorcé … un an plus tard, fait peu courant à cette époque. Il

a quitté le village et travaille désormais pour la compagnie Esso à Rouen. Mais Henri Muller est un jeune homme qui veut aussi vivre avec son temps. Il aime la musique, peut-être influencé par sa mère qui chante remarquablement bien. Il y a d’ailleurs à la maison un gramophone, chose peu courante à l’époque. Il apprécie également le cinéma et plus tard, lors de ses permissions, emmènera sa mère régulièrement voir des films à Belfort. La perspective d’une vie d’agriculteur n’enchante pas un jeune homme qui a des fourmis dans les jambes et l’envie de voyager. A la fin du premier conflit mondial, deux évènements tragiques vont le conforter dans sa décision de partir. C’est d’abord le décès de sa jeune sœur adorée Marie qui s’éteint prématurément en 1918, et en 1919, c’est au tour de son cousin germain Paul Laïly de décéder des suites de blessures contractées dans la dernière année de la Grande Guerre. Paul était un ami très proche d’Henri, celui avec qui il a partagé à Chaux, les jeux, les farces de l’enfance … Face à ces drames, l’envie et le besoin de découvrir d’autres horizons ne peuvent donc que le pousser lentement hors du domaine familial … et le destin veille. La coloniale recrute dans ses bureaux de Belfort … Henri n’a pu participer à la première guerre mondiale, qu’importe !… ce sera l’Afrique. Le 13 février 1919, il contracte un engagement volontaire pour quatre ans. Il s’engage avec le numéro de recrutement 3087, classe 1920 à Belfort.

L’aventure militaire au Levant. 1920-1939

Le 26 novembre 1920, l’aventure commence en Algérie avec le 3e régiment de zouaves comme simple homme de troupe. Mais Henri se distingue déjà par un caractère de meneur d’hommes. Il est nommé caporal le 17 avril 1921 puis sergent le 18 novembre de la même année. Le 4 février 1922, il est muté au 65e régiment de tirailleurs sénégalais et rejoint le Maroc où on l’affecte au groupement des mitrailleuses comme chef de section. Il ne va pas tarder à connaître le baptême du feu. Dans ce pays, depuis la fin de la première guerre mondiale, la situation se dégrade. La France y est présente depuis 1911. Dans la continuité de la politique coloniale esquissée à la fin du XIXe siècle, le sud du royaume est sous influence française, le nord étant sous la coupe des Espagnols. Mais c’est une zone agitée, peuplée de multiples tribus, toutes plus ingérables et ombrageuses les unes que les

autres ! C’est au général Lyautey, nommé en 1912 résident général du protectorat français, qu’il convient de mener la « pacification » du pays. Les quatre années de guerre en Europe entre 1914 et 1918 ont remisé au second plan l’agitation qui y règne en permanence. En 1919, le rapatriement d’unités de France vers le Maroc permet la reprise des opérations destinées à éteindre la contestation. A partir de 1920 cependant, les tribus redeviennent agressives et les troupes françaises sont régulièrement sollicitées pour ramener le calme dans de nombreux secteurs. Le sergent Muller et ses mitrailleurs sont donc souvent mis à contribution. C’est lors d’un combat qu’il obtient sa première citation à l’ordre du corps d’armée de la région de Meknès : « Au combat de Tafenasset, a brillamment commandé le groupe de mitrailleuses et dirigé le feu de ses pièces avec un sang froid et un à-propos remarquables, interdisant aux dissidents le débouché des crêtes et facilitant ainsi le décrochage de la compagnie ». La citation comporte l’attribution de la croix de guerre avec étoile vermeille. Un mois plus tard, il est blessé pour la première fois en opération sans que l’on connaisse aujourd’hui la nature de cette blessure.

Ayant effectué son temps d’engagement, il est libéré du service actif le 13 février 1923. Il revient probablement en France mais l’inaction lui pèse et la vie de civil ne lui convient guère. Il se ré-engage le 22 avril 1924 au 2e régiment de zouaves qui le détache très rapidement, un mois plus tard, au 21e goum mixte marocain puis au 1er RTS (régiment de tirailleurs sénégalais) le 22 janvier 1925. C’est au sein de cette unité qu’Henri Muller gagne deux nouvelles citations. Les combats contre les dissidents marocains ont pris de l’ampleur et la France s’engage aux côtés de l’Espagne dans la très méconnue guerre du Rif. Les combats se succèdent et les troupes françaises, pas toujours en nombre suffisant, doivent faire preuve de courage et de ténacité pour venir à bout de troupes rebelles aguerries. La citation à l’ordre du régiment datée du 22 août 1925 indique qu’au combat des Oued Baoud (25 avril 1925), le sergent Muller n’a pas hésité à mettre en batterie ses mitrailleuses sur une crête pour dégager une compagnie sur le point d’être submergée lors d’un décrochage. Il obtient

alors une croix de guerre avec étoile d’argent.

Deux mois plus tard, le 30 juin, c’est un combat de nuit à Bab Taza. La compagnie est encerclée par un ennemi supérieur en nombre. Il faut se dégager à la baïonnette pour sauver hommes et matériel… ce sera une étoile de bronze avec la croix de guerre. « Là-bas, cela a été très dur » … rare témoignage livré à sa famille lors d’une permission, sur cette guerre menée au Maroc, dans un relatif anonymat tant la population française souhaitait oublier les horreurs vécues lors du premier conflit mondial. Les années passent vite. Mars 1926 voit