Édito

Cette année 2014 est une année de commémorations : centenaire de la déclaration de guerre en 1914 et soixante dixième anniversaire de la libération de la France en 1944.

Nous avons déjà traité ce dernier sujet dans une édition spéciale de la Vôge. Quant à la Grande guerre, plutôt que d’y consacrer un numéro entièrement dédié, nous avons choisi de vous livrer plusieurs articles la concernant, dans ce numéro 42 (une dizaine) et aussi dans les futures éditions, jusqu’en 2018.

Ainsi, nous l’espérons, pourrons-nous vous proposer une série de textes pertinents et originaux, avec sans doute aussi des auteurs nouveaux, tout en prenant le temps de bien choisir ces instants de guerre que l’on ne trouve pas forcément dans les ouvrages généraux qui feurissent aujourd’hui sur les rayons des librairies…

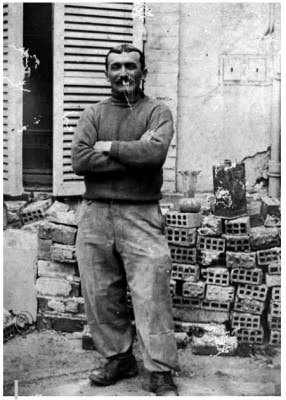

Le « poilu » volontaire mis en exergue sur la photo de couverture, sera le trait d’union entre tous les numéros à paraître pendant les cinq années.

Bonne lecture de cette Vôge N°42 et puisse-t-elle vous donner envie de lire les suivantes !

Marie-Noëlle MARLINE, Présidente de l’AHPSV.

Table des matières

|

Édito |

Marie-Noëlle Marline-Grisez |

1 |

|

1913 : La construction des casernes de Giromagny (2e partie) |

Maurice Helle |

2 |

|

Les Recensements de 1911 et 1921 dans les cantons de Giromagny et Rougemont- le-Château |

Bernard Cuquemelle |

11 |

|

Les mésaventures du « Conté » dirigeable belfortain |

Jean-Christian Pereira |

14 |

|

L’oncle Louis |

Abbé Marcel Wuyam |

19 |

|

Le 42e RI : du 14 juillet 1914 à Giromagny à la campagne d’Alsace |

Maurice Helle |

21 |

|

La musique dans le Territoire de Belfort durant la Première Guerre mondiale |

Claude Parietti |

27 |

|

Le dessous des cartes |

Jean-Christian Pereira et François Sellier |

32 |

|

À la recherche des poilus du pays sous-vosgien |

Bernard Cuquemelle |

35 |

|

Il y a 100 ans ! – Revue de Presse |

Maurice Helle |

38 |

|

Histoires d’outils |

Claude Canard |

52 |

|

La condition ouvrière et les premières grèves dans le bassin de la Haute Savoureuse à la fin du XIXe siècle |

Jean-Louis Romain |

54 |

|

Une tombe, une histoire |

François Sellier |

61 |

|

Lachapelle-sous-Rougemont : La première horloge : histoire d’une acquisition |

Maurice Helle |

62 |

|

La grande misère des servantes – XVIe – XVIIIe siècle |

Jacques Marsot |

66 |

|

Les maisons paysannes du pays sous-vosgien à Lachapelle-sous-Chaux |

Claude Parietti |

68 |

|

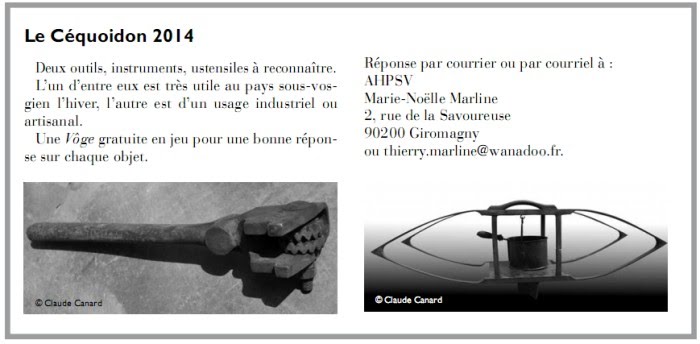

Céquoidon |

Claude Canard |

73 |

|

Les vieilles familles du Territoire : les Lollier |

Gérard Jacquot |

74 |

|

La navette |

Claude Canard |

75 |

|

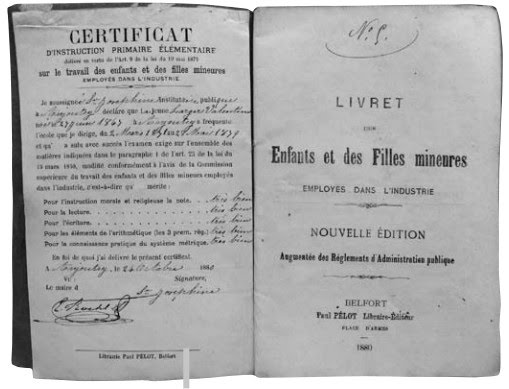

Le livret d’ouvrier au XIXe siècle |

Roland Guillaume |

78 |

|

Un sculpteur engagé, auteur de la statue de sainte Barbe |

Claude Canard |

87 |

|

Histoire de la sainte Barbe sous-vosgienne |

† François Liebelin |

91 |

|

La beuillue |

Marcelle Chassignet et François Bernardin |

94 |

|

MAGAZINE |

|

96 |

1913 : La construction des casernes de Giromagny (2e partie)

Sous le titre « 1913 : la construction des casernes de Giromagny » La Vôge 2013 n° 41, évoquait en première partie, la phase des travaux préalables en théorie à l’implantation des bâtiments : égouts, alimentation en eau potable, voierie… dans le cadre d’une convention passée entre l’autorité militaire et la ville de Giromagny.

Confrontée à de gros problèmes de financement, cette dernière accepte que le Génie se substitue à elle pour engager et régler les dépenses à sa place ; ce qui lui donne toute latitude dans la maîtrise des délais de réalisation des travaux. Et, semble-t-il, il y a urgence !…

Faute d’archives disponibles, il n’est pas possible d’évoquer précisément ni le chantier de construction, ni la liste des entreprises, le nombre d’ouvriers mobilisés. Et s’il existe un plan général des lieux, l’absence d’indications concernant la destination des bâtiments s’avère préjudiciable, les articles de presse restent alors une source d’information utile.

La caserne comprend des bâtiments pour loger la troupe et des locaux annexes

L’ensemble du casernement destiné principalement au logement de la troupe compte 10 bâtiments de mêmes dimensions : 9 au faîtage orienté est-ouest dont 8 implantés parallèlement en partie est du terrain d’assiette et 1 en partie ouest face au premier bâtiment (ancien centre socio-culturel récemment démoli).

Côté Mont-Jean, un bâtiment identique présente un faîtage perpendiculaire à la série des 8. Le seul bâtiment à un étage borde la limite parcellaire nord. De dimensions plus modestes, d’autres constructions accueillent les services annexes : locaux disciplinaires, pavillons d’entrée, magasin de munitions, cantine, écurie, hangar aux voitures, cuisine, poste de

commandement, corps de garde…

Ces constructions en pierre, à simple rez-de-chaussée, présentent un caractère répétitif avec comme seule fantaisie architecturale des briques rouges couleur « sang de bœuf » dont l’appareillage au-dessus des ouvertures et autour des œils-de-bœuf rythme les façades.

Le bâtiment « type » présente les dimensions extérieures suivantes : longueur 58,60 m, largeur 15,95 m. Si l’alignement des 8 bâtisses côté est met en évidence leur longueur commune, seul un examen attentif montre que le quatrième compté depuis l’entrée côté ville, présente une largeur moindre : 12,65 m (bâtiment occupé actuellement par Cop-Sérigraphie).

S’agirait-il du réfectoire conçu sans le couloir initial du bâtiment type pour des raisons fonctionnelles ? Cette hypothèse pourrait trouver sa justifcation dans la présence presque en vis-à-vis d’un petit bâtiment sis dans l’emprise du chantier actuel du « nouvel Espace social culturel et sportif », l’ancienne cantine Peugeot que cette société aurait aménagée à partir

des cuisines d’origine ?

Ce qui frappe dans l’exécution des travaux de réseaux comme dans ceux de construction des bâtiments, c’est la rapidité avec laquelle ils sont menés, ce qui ne sera d’ailleurs pas sans conséquences pour les futurs occupants des locaux !

Les attachements du Génie fournissent de précieuses indications

Rappelons d’abord qu’au fur et à mesure de la construction d’un bâtiment, le service du Génie établissait de manière contradictoire avec l’entrepreneur, des métrés inscrits sur un carnet-journal accompagnés au besoin, de croquis ou justifications nécessaires. Cette procédure permettait de suivre les travaux, de payer l’entrepreneur et de prévenir toute contestation ultérieure.

Dans le cas plus difficile des fondations, les renseignements précités étaient alors consignés dans un document appelé « registre d’attachements ». C’est la consultation de ce genre de documents conservés aux Archives départementales du Territoire de Belfort, qui nous renseigne sur les délais de construction.

Ainsi, les premiers attachements des grandes bâtisses portent-ils la date du 20 et 28 juin 1913. Suivent en août, ceux relatifs aux locaux disciplinaires, au pavillon d’entrée est, à la cuisine, au magasin de munitions, à la cantine (43,15 m x 10 m), à l’écurie (32,10 m x 6,50 m), au hangar aux voitures, à la commission des ordinaires, aux bains-douches.

Les derniers attachements datent d’octobre 1913 pour le pavillon d’entrée ouest, de novembre pour les séchoirs et lavoirs élevés près de la cuisine et la cantine.

La presse rend compte de l’avancement des travaux

Bien entendu, la presse dresse à l’intention de ses lecteurs un tableau des travaux : l’édition du Haut-Rhin Républicain du 21 septembre 1913 rend compte d’une activité fiévreuse… On bâtit ! On bâtit ! Malgré les pluies endurées fréquemment 5 grands bâtiments destinés à loger la troupe sont déjà couverts. Bientôt dans tous, la plâtrerie sera achevée.

Le journal précise également que se dressent déjà à l’entrée du terrain, un petit bâtiment à usage de bureau, plus loin les cuisines et du même côté, un joli pavillon abritant les prisons et qu’au fond du terrain s’édifie la cantine. Le journal poursuit : il semble bien que malgré…

(La suite dans : 1913 : La construction des casernes de Giromagny (2e partie), par Maurice Helle, page 2)

Les Recensements de 1911 et 1921 dans les cantons de Giromagny et Rougemont-le-Château

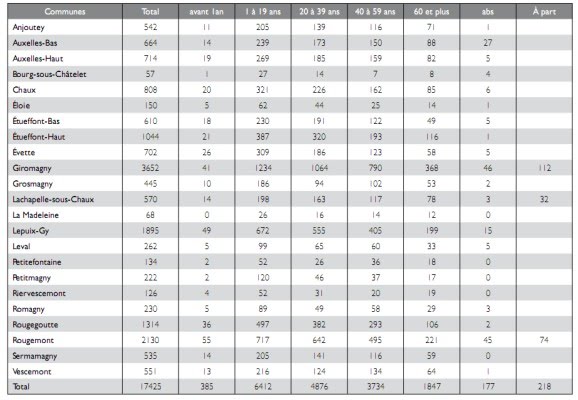

1911 est le dernier recensement avant la Grande guerre. Le suivant se fera en 1921 ; il permet de faire le point et de voir 10 ans plus tard l’impact de la guerre.

En 1911 les deux cantons comptent 17425 habitants ; 95 % sont Français, les Alsaciens sont comptés en tant que tels et pas assimilés aux Allemands comptés à part, mais s’agit-il d’Alsaciens n’ayant pas fait le choix de la nationalité française ou allemande, il est impossible de le savoir, ce qui posera problème au moment de la guerre et contraindra un certain nombre d’entre eux à choisir un nom d’emprunt pour que leur famille n’aie pas d’ennui avec les autorités allemandes. Ces Alsaciens représentent 1,5 % de la population recensée, les Allemands 1,3 %. On compte aussi 206 Italiens et quelques nationalités en petit nombre (Espagnol, Portugais, Américains).Si l’on scrute les classes d’âge, celle des 1 à 19 ans est la catégorie la plus élevée devant celle des 20-39 ans. C’est cette tranche qui va être concernée par la guerre.

En 1921, la population est passée à 14445, soit une diminution de 17 %. La guerre n’a pas seulement tué des hommes (773 pour les communes concernées), mais fait bouger les populations, les veuves ont parfois déménagé vers les villes et les célibataires qui ont été tués à la guerre n’ont évidemment pas laissé de descendance, ce qui a mécaniquement donné des classes creuses. Et enfin il faut prendre en compte les pertes chez les civils dues à la grippe espagnole qui a sévi à l’automne 1918. Il faut bien sûr penser que 21 ans après la fin de la « Grande Guerre » va éclater la Seconde, autant de soldats en moins.Certaines communes vont connaître une véritable hémorragie. Auxelles-Haut, Lepuix-Gy, Romagny vont être les plus touchées avec plus du quart de la population en moins. Le maximum étant atteint par Bourg-sous-Châtelet, mais avec un nombre absolu de départ assez faible. Au contraire Anjoutey, Vescemont, Sermamagny vont être relativement épargnées.

Si l’on se penche sur les catégories de 20-39 ans entre les deux recensements, la moyenne est de 30 % de diminution. L’évolution est considérable pour certaines communes, La Madeleine perd 56 % de cette tranche d’âge, Étueffont-Haut 40%, Rougemont 33% (Voir tableau). C’est évidemment l’avenir des communes qui est…

(La suite dans : Les Recensements de 1911 et 1921 dans les cantons de Giromagny et Rougemont-le-Château, par Bernard Cuquemelle, page 11)

Les mésaventures du « Conté », dirigeable belfortain

Les dirigeables à Belfort

L’autorité militaire décide de créer à Belfort (une des quatre grandes places fortes françaises avec Epinal, Toul et Verdun) la construction d’une base de dirigeables. Un premier hangar est érigé vers 1910, puis un second plus grand à l’été 1911 pour deux autres dirigeables. Ces derniers sont affectés aux dirigeables « le Conté » puis au « lieutenant Chauré » qui arrive en août 1913.

Le Conté sort de l’usine Astra en 1912. Le lieutenant Chauré dont l’enveloppe est expédiée à Épinal où elle est gonflée, part ensuite rejoindre son port d’attache à Belfort où il arrive le 23 août 1913 en présence d’une foule considérable. L’entrée et la sortie des hangars de ces géants traînés par une troupe nombreuse de soldats, constituent un spectacle qui attire des centaines de personnes.

Ces dirigeables ne manquent pas d’impressionner par leurs dimensions. Le Lieutenant Chauré, de 85 m de long et d’un volume de 10 000 m3 est le plus grand. Le dirigeable de type Astra « le Conté » a, quant à lui, une longueur de 65 m et un volume de 7000 m3. Ce dirigeable a battu le record du monde d’altitude pour dirigeable de 3025 m, le 18 juin 1912. Il a aussi été chronométré à 65,75 km/h. Il est le plus rapide des dirigeables français.

Si les premiers vols attirent une foule nombreuse, dès la veille de la guerre, soit moins d’un an après leur arrivée, la presse se pose des questions.

Dans un article de La Frontière du 19 juillet 1914, le journaliste Beucler ne manque pas de s’interroger à l’occasion des grandes fêtes du 14 juillet : « Après avoir vu évoluer de nombreuses fois dans les airs, le Lieutenant Chauré et le Conté, toute notre patriotique population s’attendait à voir au moins l’un des deux dirigeables survoler le Champ de Mars, Belfort et les environs, pendant la magnifique revue du 14 juillet. Mais en fait de dirigeable on ne vit rien, rien. On calme le désir des spectateurs avec un ballon captif, un lâcher de sphérique et un lâcher de pigeons voyageurs. C’était beau, mais peu digne des progrès militaires. Qu’est devenu le Lieutenant Chauré ? Est-il vrai qu’il soit perdu, du moins son enveloppe et le gaz qui la gonflait, par la négligence ? Qu’est devenu Le Conté ; a-t-il aussi éclaté sous son hangar ? Les Zeppelins périssent dans les airs ; nos dirigeables à l’ombre des hangars. …

Est-ce que les dirigeables français se cachent pour mourir aussi, comme les oiseaux ? Il vaut certes mieux qu’ils meurent seuls dans un coin, d’une mort obscure que de mourir avec leurs équipages, mais il serait préférable qu’ils ne mourussent pas du tout. »

Le 26 juillet, suite à cet article polémique, le journaliste reçoit des réponses. « Le Lieutenant Chauré, type piste, vient de terminer une brillante campagne après avoir exécuté six ascensions en circuit fermé et le voyage Belfort-Danjoutin et retour dans la même journée à 300 m dans le brouillard. La série de ses exploits fut, me dit-on, par malheur interrompue par une très minime perte de gaz : 900 mètres cubes seulement par jour. Après un mois, on s’aperçut que l’enveloppe fuyait comme un panier à salade et avait porté la consommation de gaz à 30 000 mètres cubes en plus des 9 000 nécessaires à son gonflement. D’après les renseignements qu’on m’a fournis, le même sort attendrait « son compagnon », très probablement.

Est-il vrai qu’après s’être servi de l’enveloppe du Conté comme d’un tapis, on l’ait abandonné une partie de l’hiver sur le sol humide des hangars et qu’on constate qu’il va falloir songer à lui confectionner une peau neuve ? »

Les mésaventures du « Conté » à la guerre

En août 1914, lors de la mobilisation, seul le Conté est affecté à la base de Belfort. Il semble que le lieutenant Chauré n’ait pas servi pendant la guerre. Les méfaits constatés le mois précédent étaient-ils donc vrais ?

Le 3 août 1914, le Conté, dont l’enveloppe fuit, ne peut s’élever assez haut pour être opérationnel. Le 7 août, sa mission désignée est de détruire cette nuit l’un des ponts de Mulheim ou de Neuf-Brisach. Mission impossible faute de moyens. Il n’a que des obus de 155 allongés, de un mètre de haut, et d’un poids considérable. Un camion automobile est envoyé à Bourges pour chercher des projectiles spéciaux plus légers. Le camion ne sera de retour que le dimanche ou le lundi… Le gouverneur de Belfort signale au général en chef à Paris que la mission confée au ballon le Conté ne pourra aboutir en raison de la solidité des ponts neufs visés. Il pourra tenter de détruire certaines parties de la voie ferrée à condition qu’il reçoive assez tôt, les bombes que le camion est allé chercher à Bourges. Le commandant Fleuri qui s’est renseigné à l’arsenal de l’artillerie de Belfort estime que l’emploi d’obus de 155 « est absurde et dangereux », le dirigeable peut en effet recevoir des éclats. Le 9 août 1914 : le Conté se rend à Épinal. Le dirigeable doit repérer les débarquements de troupes dans la région Reding, Phalsbourg, Haguenau, Wasselonne, et éventuellement jeter des projectiles sur les troupes débarquant des trains.Le 10 août 1914, le Conté essuie, lors d’un vol de nuit, les tirs à répétition des troupes françaises aux environs de Vincey. Après visite du ballon, une douzaine d’impacts sont relevés. Suite à ces dégâts, le ballon est inutilisable et doit être dégonflé pour réparations.

On en profite pour installer deux nouveaux moteurs de 80 chevaux. Le 28 août 1914, les opérations de regonflement de l’enveloppe sont arrêtées. Du 12 au 19 octobre 1914, profitant de son dégonflement, l’enveloppe est agrandie.

Suite à cet agrandissement, le 21 octobre, l’ascension d’essai se déroule parfaitement. Dès que le temps le permettra, le Conté devra partir bombarder la gare de Sarrebourg. Le 4 novembre 1914, le Conté s’envole donc, mais par suite d’une vitesse importante du…

(La suite dans : Les mésaventures du « Conté » dirigeable belfortain, par Jean-Christian Pereira, page 14)

L’oncle Louis

Il y a quelques mois, est paru un article dans l’Est républicain intitulé « Le poilu oublié ». Je voudrais, dans cette revue qui ne laisse pas mourir le « passé du terroir », en écrire un peu plus sur cet « oncle » qui a été, dans mon enfance, une sorte de pédagogue. Nous ne nous sommes quittés que de l’automne 1940 à juin 1942 ; et durant ce temps-là, comme j’ai regretté le verger de Danjoutin et ses pommes si succulentes ! Mon oncle Louis Wuyam, qui m’a toujours appelé du sobriquet gentil et familier de Rigadin, avait souri quand je lui avais dit que j’emmènerai les pommiers sur un camion… Car j’avais vu des grumes sur un camion… et quand on est enfant, on ne manque pas d’imagination ! Ne voit-on pas aujourd’hui bien des villes transplanter des arbres déjà adultes ? Bref, j’ai toujours été proche de cet oncle qui m’a appris le premier, et avant l’armée, qu’« un coup d’œil suffit », que « voir avant d’être vu est toujours préférable » et lorsque vient le soir, qu’« il faut boucler la lourde », c’est-à-dire fermer les portes !

J’ai été son commissionnaire depuis que j’ai su compter et porter ses achats. Là encore, l’armée, la guerre l’avaient marqué. Il disait : « Il faut dépister l’ennemi ; aujourd’hui, tu vas à tel magasin, mais jamais à la même place qu’hier ou demain !

« Comme pour mon père, je l’accompagnais à l’herbe pour les lapins ». Nous avons fané ensemble les prés d’Andelnans et de Meroux. Or, un jour, un violent orage nous a surpris alors que nous terminions de charger la charrette. En ce temps-là, j’avais vraiment peur de l’orage, et je me mis à courir un peu partout.

Mon oncle n’avait pas fait de grandes études, mais c’est lui qui me calma. Il sut trouver le moyen de canaliser ma peur tout en me surveillant. Sur le chemin du retour avec la charrette remplie, il me fit marcher en avant, à 5 ou 6 mètres, m’obligeant à faire signe aux voitures qui pourraient survenir. Ainsi avons-nous traversé le bois du Bosmont sans encombre pour regagner la maison de Danjoutin.

Les années de jeunesse de cet oncle n’avaient pas été de tout repos… En effet, son père meurt alors qu’il avait environ 14/15 ans. Très vite, il devient alors, comme il disait, « le Timonier » de la famille, c’est-à-dire son frère, mon père Benoît, et ses 3 sœurs Jeanne, Eugénie et Marie. Il a eu bien du souci dès lors pour faire face aux difficultés de son monde : outre le travail des champs et la fenaison, il eut à régler les successions avec les frais encourus et la transmission des biens. Il fut appelé sous les drapeaux en 1906, au 35e RI, à Belfort, caserne Maud’huy ; il n’est revenu à la maison que le 31 octobre 1918. À cause de la guerre, il fut 12 ans soldat ! Une anecdote peut bien le caractériser : durant l’été, il a fait le mur de la caserne pour aller faucher les prés de la famille ; une sœur venait…

(La suite dans : L’oncle Louis, par l’Abbé Marcel Wuyam, page 19)

Le 42e RI : du 14 juillet 1914 à Giromagny à la campagne d’Alsace

En cet été 1914, la France ne pense pas à l’imminence d’une guerre ; bien sûr, la « poudrière balkanique » avec ses guerres pose problème. Mais c’est si loin !….

Donc, dans cette France à forte densité rurale et paysanne, le temps magnifique favorise les travaux agricoles et principalement les moissons. Dans les villes, même si les citadins prêtent une oreille plus attentive aux développements politiques et internationaux, bien peu imaginent les conséquences de l’attentat de Sarajevo… D’ailleurs, l’Empereur d’Allemagne Guillaume II goûte aux joies d’une croisière sur son yacht alors qu’une escadre française avec à son bord le Président Poincaré, cingle en juillet vers la Russie… L’heure n’est pas encore à l’inquiétude !

Et c’est bien cette insouciance qui transparaît à travers le compte-rendu ci-après du journal L’Alsace du 16 juillet 1914.

Quand, par les accords et les mécanismes de la Triple Entente (France, Royaume-Uni, Russie) et de la Triple Alliance ou Triplice (Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie, bientôt remplacée par l’Empire Ottoman) la guerre éclate, nul ne songera, par contre, à se dérober à son devoir patriotique.

Le 14 juillet à Giromagny

Je vois un sourire railleur s’esquisser sur les lèvres du lecteur. Une revue militaire à Giromagny !!! À Lilliput direz-vous ? Appelez-la lilliputienne, si bon vous semble, en tout cas, quel que soit le qualificatif que vous pourrez lui donner, je n’en connais qu’un qui puisse lui convenir, c’est celui de « parfaite ».

La veille au soir, sur la place de la mairie se formait un imposant cortège pour la retraite aux flambeaux. La « clique militaire » sous la direction de M. Peter, fanfare municipale, les tambours et clairons de l’« Amicale » sous la direction de M. Louis Mange, l’Avant-Garde, une foule de curieux et de curieuses défilèrent dans les rues. La dislocation des troupes fatiguées par leur long trajet se fit vers 10 h. et demie. Le temps de passer chez le mastroquet pour étancher sa soif et chacun regagnait son home.

L’aube blanchissait à peine que déjà, les clairons sonnaient le réveil en fantaisie.

Dès 7 heures, une foule de curieux envahissait le terrain de manœuvre. Chacun s’y était donné rendez-vous. Tout Giromagny avait mobilisé, les villages environnants avaient eux aussi fourni leur petit contingent de curieux : le melon du bourgeois, le morès du gandin, la casquette de l’ouvrier, le panama du paysan, voisinaient avec les gigantesques chapeaux des dames, les vestons et les fracs s’harmonisaient très bien avec le kimono et le raglan.

2000 personnes environ étaient sur la pelouse pour saluer l’arrivée du bataillon. À 7 heures et demie, la garnison arrivait en colonnes par quatre. De la revue, nous ne dirons qu’un mot, elle était militaire, donc elle fut parfaite. Sous une tente dressée pour la circonstance, se trouvaient les personnages officiels : le conseil municipal, les fonctionnaires civils, les familles des officiers.

La revue passée par le commandant d’armes ne fut pas de longue durée, heureusement, car la chaleur torride aurait pu occasionner des insolations. Les troupes regagnèrent leurs casernements où les attendait un repas succulent. Une indiscrétion de la part du cuisinier nous permet de donner au lecteur connaissance de ce menu : potage velours à la Hohenlinden, bœuf à la Gironne, nouvelles frites à la Taragone, veau braisé à la Sébastopol, ¼ de vin, dessert, gâteaux, fruits et, ce qui plus est, cigare à deux ronds. Dans la journée sur la place, se disputèrent de nombreux prix. Il y eut des courses à pied, courses… de lenteur à bicyclette. (…)

La musique municipale donna un concert si goûté sur la grande Place. Les gymnastes en costume exécutèrent avec art différents mouvements d’ensemble, et le soir, pour clôturer cette gaie journée, on tira sur le Hautot de magnifiques feux d’artifices.

Se doutent-ils tous ces militaires, héros de la fête, au centre de tous les regards d’une foule cocardière qu’à peine quinze jours plus tard, ils partiront pour quatre années de guerre totale ?… Combien reviendront indemnes de cet enfer ?

La campagne d’Alsace du 42e RI

Grâce au rapport écrit de M. le Médecin Major Guericolas, du début de la guerre à avril 1915, il est possible de rappeler les faits saillants de la campagne d’Alsace du 42e RI, même si ce praticien porte sur la guerre un regard de spécialiste privilégiant l’aspect sanitaire des opérations.

Le service médical de ce régiment compte en effet à sa tête le Médecin Major de 1re classe Guericolas (correspondant au grade de commandant) arrivé à Belfort le 27 juillet 1914 où les 2e et 3e bataillons occupent la caserne Bougenel (à l’emplacement actuel du centre commercial des 4 As) sous les ordres du colonel Bonfait.

Le 1er bataillon quant à lui, essuie les plâtres des nouvelles casernes de Giromagny depuis le 1er octobre 1913. Pour rappel, le 42e RI relève du 7e corps d’armée (Besançon), fait partie de la 14e DI (Besançon) et constitue avec le 35e RI la 28e brigade d’infanterie (Belfort).

Le 30 juillet 1914, à minuit, survient l’ordre de départ : le 42e doit gagner ses emplacements de couverture à la frontière.

Le franchissement de la frontière

À 3 heures du matin le lendemain, par étapes très courtes, les 2e et 3e bataillons traversent successivement Roppe, Denney, Anjoutey et Menoncourt et s’installent le 1er août à Etueffont et Anjoutey (le 2e bataillon) et aux Errues, Bethonvilliers et Menoncourt (le 3e bataillon), l’État-Major aux Errues. Pendant ce temps, le 1er bataillon détachait une compagnie à Champagney pour assurer le débarquement des troupes du 7e corps. Puis les évènements se précipitent : le 2 août, la mobilisation générale est décrétée, le 4 août, la guerre déclarée. De ses emplacements de couverture, le régiment effectue par petites patrouilles quelques reconnaissances à la frontière ; deux soldats y perdent la vie dont un, abattu par un douanier à la suite d’une méprise.

Le 6 août, l’État-Major quitte les Errues pour Saint-Germain, et le 7 août, à trois heures du matin : le départ…

La frontière franchie, les communes d’Éteimbes, Bretten traversées, première escarmouche : le 42e déloge une compagnie d’infanterie ennemie des lisières de Soppe-le-Bas après un combat d’une demie à trois quarts d’heure.

Les brancardiers transportent les blessés à l’entrée même du village où des soins leur sont prodigués à l’ombre des arbres d’un verger (dix blessés français et un allemand). Se regroupant à la sortie nord du village, le régiment poursuit sa marche en avant, flanqué à sa droite par le 35e RI (autre régiment belfortain), débouchant des bois et se disposant à attaquer Burnhaupt-le-Haut solidement tenu par un bataillon allemand. L’assaut a-t-il été couronné de succès ? Toujours est-il que le rapport du Médecin Major n’en fait pas état ; il précise seulement que les blessés sont rassemblés dans une salle de l’école de Soppe-le-Bas, confiés au bourgmestre du village jusqu’à leur enlèvement par les brancardiers de la division.

Vers 16 heures, les 2e et 3e bataillons reprennent la route et à la tombée de la nuit, ils bivouaquent à Aspach-le-Haut, Aspach-le-Bas et Schweighouse. Une petite escarmouche aux alentours de la gare de Burnhaupt-le-Haut (à proximité de Pont d’Aspach) fait deux victimes, deux autres militaires, dont un capitaine, sont blessés ; un blessé allemand est recueilli

au poste de secours d’Aspach-le-Bas. Le même jour, le 1er bataillon au complet, reçoit l’ordre de se diriger, par le Baerenkopf, vers Masevaux où il arrive sans rencontrer de résistance. De là, il mène plusieurs reconnaissances dans le secteur de Cernay.

Les troupes arrivent à Mulhouse : 1re bataille

Le 8 août, la troupe doit profiter d’un jour de repos… Mais subitement à 10 heures, tombe l’ordre de départ : en route pour Mulhouse, ville industrielle d’Alsace. Il fait une chaleur torride, l’étape est pénible dans la vallée boisée où l’on se traîne lentement et avec précaution. Un village est traversé, Niedermorschwiller (ndr : Morschwiller-le-Bas) et tout à coup, du haut d’une colline se découvre la magnifique plaine d’Alsace encadrée au loin des contours bleus des Vosges, et tout près, dans la direction de ce Rhin qu’on cherche du regard au pied de la Forêt Noire, Mulhouse et son riche faubourg de Dornach. On oublie la fatigue, le soleil qui décline permet un nouvel effort et vers 5 heures du soir, les troupes, 42e d’infanterie en tête, commencent à travers les rues de Mulhouse, un interminable défilé entre deux rangs de curieux, agités de sentiments divers.

Cette foule qui se presse aux fenêtres et dans les rues, silencieuse, hostile par places, plus ouverte ailleurs, avec une expression de joie contenue, prudence bien compréhensible encore, laisse une impression d’angoisse. Quelles pensées réelles notre retour peut-il éveiller chez ces gens dont bien peu ont connu la France d’autrefois ?

Des jeunes filles nous offrent des fleurs et des cigarettes, certains nous crient au passage de prendre garde au piège des Allemands qui ont promis de revenir dans deux jours. Des bravos éclatent, de tous côtés des cris de « Vive ! Vive ! ». On n’ose pas crier « Vive la France ». Et parmi cette foule d’innombrables brassards à croix rouge au bras, de figures sinistres évoquant invinciblement l’idée d’une police très agissante. La nuit nous surprend au cours de notre installation dans une vaste filature où toute la brigade, et l’artillerie même, est réunie comme dans une souricière. Pas de paille, pas même la place pour s’étendre à terre et étirer ses membres rompus par la fatigue. Un malaise règne sur toute cette foule qui n’arrive pas à trouver le sommeil.

Et c’est avec un soulagement réel que le 9 août, à 2 heures du matin, la troupe quitte sa prison excessivement inflammable ; un accident, quelle que soit sa nature, aurait eu des suites dramatiques, le bâtiment ne présentant que deux issues.

À travers les rues désertes, elle atteint le jour venu, le plateau de Riedisheim – au sud-est de Mulhouse – où les militaires s’installent en position défensive. Vers midi, le 1er bataillon parti de Didenheim, opère la jonction et s’établit à proximité des 2e et 3e, non loin de la route menant du Tannenwald à Rixheim. Le temps est magnifique, la vue s’étend sur la plaine de Mulhouse jusqu’à Cernay et Thann au pied des montagnes des Vosges. On suit du regard l’éclatement des obus au nord de Cernay, Lutterbach et le roulement du canon se perçoit de plus en plus intense. Quelque chose d’insolite se passe là-bas sur les pentes des Ballons et le théâtre de la lutte semble…

(La suite dans : Le 42e RI : du 14 juillet 1914 à Giromagny à la campagne d’Alsace, par Maurice Helle, page 21)

La musique dans le Territoire de Belfort durant la Première Guerre mondiale

La tourmente

Tout d’abord, on pensait qu’elle serait courte, en réalité elle dura quatre longues années. On la disait « fraîche et joyeuse », elle a été un cauchemar et une tragédie : les morts, les disparus et les familles endeuillées, les grands blessés, l’horreur et l’enlisement dans les tranchées avec les charges et les offensives absurdes et inhumaines, les ruines, les privations, la désorganisation économique…

Et puis, durant ce très long événement terrible, une petite note d’humanité, de réconfort et d’espoir : la musique.

Dès 1915, la musique est présente, et elle le restera jusqu’à la fin du confit : les concerts publics, les concerts de bienfaisance, les manifestations diverses avec les musiques militaires, les sociétés civiles, les ensembles spécialement créés.

Note préliminaire : les sociétés et les lieux cités ci-après sont ceux dont la presse a annoncé l’activité et en a publié le compte-rendu. Il est bien évident que d’autres sociétés ont existé et ont participé à des concerts et œuvres de bienfaisance dans les diverses cités du Territoire. Même si le présent article peut paraître incomplet, il est cependant révélateur de l’activité musicale durant cette période.

Les musiques militaires

La plupart des régiments de garnison dans le Territoire de Belfort comportait une phalange musicale, sous forme d’orchestres d’harmonie, d’orchestres symphoniques, et de batteries fanfares avec clairons et tambours. Ces ensembles ont été présents dans différentes cités du Territoire, durant toute la durée du conflit.

Au début, la presse indiquait le nom des formations militaires qui se produisaient : les régiments d’infanterie (37e, 114e, 235e), les 53e, 55e, 56e et 133e régiments Territoriaux, les régiments de Chasseurs et de Cavalerie. Dès 1916, les noms des formations n’étaient plus précisés dans la presse : censure militaire oblige, il ne fallait pas renseigner l’ennemi sur

les forces militaires présentes dans le Territoire de Belfort.

Les musiques civiles

Dès le début du confit, l’activité des ensembles civils s’est mise en sommeil, compte-tenu de l’ambiance générale de guerre bien sûr, et également compte-tenu des effectifs de musiciens restants, effectifs dépendants de la mobilisation. Toutefois, pour différents évènements, et à différentes occasions, des sociétés musicales civiles ont été reconstituées et dirigées soit par le directeur, soit par un professeur de musique. C’est le cas en particulier à Beaucourt, à Belfort (Sté Philharmonique de Belfort, la Concordia), à Delle (Union Delloise), à Valdoie (Fanfare Municipale).

D’autres orchestres se sont constitués spécialement : l’Orchestre symphonique des Travailleurs Militaires de la SACM et l’Orchestre du Syndicat des métaux.

L’Orchestre symphonique des travailleurs militaires de la SACM

Il a été créé par la direction de la SACM en 1915, pour la durée des hostilités, dans le but de donner des concerts de bienfaisance au profit d’œuvres de guerre. Le président était Ch. Nippert, directeur à la SACM, et le chef Jules Cabrol. Trente musiciens en 1916. En 1918, à la fin du confit, cet ensemble est dissous et est converti en Orchestre Symphonique de la SACM.

Rappelons que la SACM (Société Alsacienne de Construction Mécanique), originaire de Mulhouse, s’est installée à Belfort après la guerre de 1870. Elle est devenue la société ALSTHOM en 1928.

L’Orchestre du syndicat des métaux

Le syndicat des métaux du Territoire a organisé des concerts de bienfaisance en 1917 et 1918. A cet effet, il a fait appel à des musiciens amateurs et syndiqués, afin de constituer, à chaque fois, un orchestre. Quarante musiciens en 1918. Pas de chef connu.

Les concerts publics

De février 1915 jusqu’à l’armistice, le 11 novembre 1918, ils sont assurés principalement par les musiques militaires. Ces ensembles se produisent dans différentes cités du Territoire de Belfort, et en particulier à Grandvillars, Rougemont-le-Château, Valdoie, Delle, Beaucourt, Danjoutin, Réchésy, Belfort. En 1918, des concerts publics ont également été proposés par des musiques militaires américaines, ces troupes étant arrivées en France en 1917.

Les concerts ont lieu à l’extérieur, sur les places publiques, devant les mairies. Fréquence de ces concerts publics : d’une façon générale, la fréquence est plutôt épisodique, liée bien sûr aux opérations militaires, sauf à Belfort, où les concerts sont donnés plusieurs fois par mois, souvent toutes les semaines et quelquefois avec des déflés. Le programme interprété est constitué de cinq ou six œuvres (marches, polkas, valses, morceaux tirés d’opérettes et arrangés pour harmonie, solos de bugles et pistons…) et souvent la Marseillaise pour terminer.

Après l’armistice, et jusqu’à la signature de la paix, le 25 juin 1919, les premières sociétés musicales civiles d’après-guerre se produisent également lors de concerts publics, en plus des musiques militaires. Ce sont la Lyre Belfortaine, l’Harmonie de la SACM et la fanfare municipale de Valdoie. Les concerts extérieurs ont toujours eu la faveur du public. Aussi, au début du confit, la presse n’était pas prévenue et ne pouvait donc pas informer le public des lieux et du programme. Les journaux en ont exprimé la remarque auprès des autorités militaires.

Celles-ci ont ensuite répondu favorablement à cette demande en remettant assez tôt les informations correspondantes.

Les concerts de bienfaisance

Ils sont organisés très tôt, à partir de début 1916, dès la prise de conscience de la gravité de la guerre pour les populations civiles et pour les soldats. Les journaux, pour chaque manifestation, informent avec…

(La suite dans : La musique dans le Territoire de Belfort durant la Première Guerre mondiale, par Claude Parietti, page 27)

Le dessous des cartes

Une série de cartes postales ou de cartes photos évoque la Grande guerre dans le Pays-sous-Vosgien ; elles représentent diverses thématiques qui méritent d’être commentées.

C’est une nouvelle rubrique que nous nous proposons d’alimenter durant les quatre numéros de La Vôge dans lesquels nous parlerons du confit.

Le départ des bouches inutiles : L’évacuation de Giromagny en août 1914

Ces « bouches inutiles » qui sont-elles ?

Il s’agit d’une préoccupation de longue date qui apparaît lors des sièges. Un ennemi opérant l’encerclement d’une ville, ou circonvallation, empêche toute entrée d’hommes et de matériel. Les assiégés sont contraints de vivre sur les réserves. À Belfort, les cas ne manquent pas :1814, 1815, 1870. En décembre 1870, après 12 jours de bombardement furieux, le

préfet prie Denfert de demander un armistice afin de faire sortir les bouches inutiles : indigents, femmes, enfants et vieillards. Le colonel refuse cette suspension, mais permet aux civils qui le désirent de franchir les lignes. Le 17 décembre, une lettre du président de la Confédération suisse apportée par un parlementaire allemand, informe Denfert de la prise en charge de cette population à Porrentruy, si ces civils peuvent sortir de Belfort. Près de 1250 habitants seraient ainsi délivrés des angoisses de la guerre. Malheureusement, si Denfert est désormais prêt à laisser partir ces bouches inutiles pendant un cessez-le-feu, le général prussien Von Treskopf ne répond pas à cette offre. Les habitants resteront sous le bombardement jusqu’à la fin.

Une note de juin 1912, sur les plans de défense de la place de Belfort, indique qu’il est nécessaire « de se préoccuper de l’évacuation des populations rurales qui seront soumises soit au canon de la place, soit à celui de l’ennemi. C’est un ordre d’idée qu’on n’a pas encore abordé, mais qui s’impose. On doit rappeler à ce propos que pendant le siège de Paris, en 1870-1871, toutes les localités de la Banlieue avaient été évacuées par ordre supérieur. » C’est dans cette dernière catégorie qu’il faut placer la population évacuée de Giromagny : en effet, le fort qui interdit le débouché d’ennemis du Ballon d’Alsace, de Rougemont ou de Riervescemont, se trouve au sud de Giromagny. Toute attaque par ces axes transformerait donc la localité en un champ de ruines.

Les plans militaires d’avant guerre

Cette évacuation est mise en place par l’autorité militaire. Le plan de défense de Belfort mis à jour le 31 décembre 1912, fixe à 22 000 personnes le nombre des bouches inutiles (étrangers compris) du camp retranché. Les étrangers, évalués à 5500, abaissent ce nombre à 16 500 personnes. Elles seront évacuées d’après le plan de prévision, par 35 trains prévus entre les 5e et 9e jours de la mobilisation. Sept trains seront destinés le 7e jour, à l’évacuation des étrangers.

L’évacuation d’août 1914

Le 3 août 1914 l’état de siège est décrété à Belfort. Un dossier figurant dans les archives communales de Giromagny aborde le thème de l’évacuation (52E dépôt-4H18). Les listes nominatives regroupent 329 personnes, étrangers compris : 88 hommes, 104 femmes et 137 enfants de moins de 16 ans. Rappelons que les hommes de 16 à 60 ans sont, soit appelés sous les drapeaux, soit réquisitionnés (pour les plus vieux et les plus jeunes) comme travailleurs civils, afin notamment de creuser des tranchées autour de la place de Belfort. Malgré l’établissement de cette liste, « il reste un certain nombre d’indigents qui ne sont pas encore venus se faire inscrire et qui devront être compris dans le départ ».

Les pensionnaires de l’hospice de Giromagny sont également…

(La suite dans : Le dessous des cartes, par Jean-Christian Pereira et François Sellier, page 32)

À la recherche des poilus du pays sous-vosgien

Revenons sur certains a priori liés à la première guerre mondiale : les soldats avaient 20 ans, ils sont morts dans les tranchées, etc.

Le nombre des victimes

Il est très difficile de fixer le nombre exact de victimes pour la première guerre mondiale, il s’agit essentiellement de militaires, même si quelques civils ont pu en être victimes.

Pendant le confit, s’élabore dès 1915, l’idée qu’il faudra rendre hommage aux victimes. D’ailleurs la notion de mort pour la France ne date pas du début du confit, ce n’est qu’en juillet 1915 qu’une loi en fixe la notion.

De multiples hommages vont être rendus par l’intermédiaire de monuments aux morts, de plaques, de cimetières militaires et de livres d’Or.

Reste à se mettre d’accord sur les listes de victimes et là, les critères vont être difficiles à fixer. La commission nationale qui se met au travail après l’armistice va fixer des critères bien précis : des dates butoirs, le fait d’habiter la commune à la mobilisation et un décès dû au confit. De plus, dans cette liste, on ne compte pas les marins, qui devaient faire l’objet d’une liste spécifique (2 cas en ce qui concerne notre étude). Mais la commission nationale va mettre beaucoup de temps à fixer les listes, de nombreuses correspondances avec les maires vont avoir lieu et le projet de livre d’Or national ne verra jamais le jour. Restent les listes provisoires dont les archives gardent les traces. (les listes se trouvent aux Archives nationales de Pierrefitte, après avoir été transférées de Fontainebleau, suite à la fermeture du site pour travaux).

Entre temps, les communes ont érigé leurs monuments et fixé leurs listes entre 1920 et 1923, sans toujours se concerter avec les voisins ; ce qui donne des soldats qui apparaissent sur deux monuments par exemple (une quinzaine de personnes). Et en ayant parfois des critères un peu larges, les maires et les conseils municipaux avaient toute latitude pour trancher, ce qui explique les différences entre la liste du livre d’Or et les inscriptions sur les monuments. De plus une loi du 25 octobre 1919 accorde une subvention pour l’édifcation des monuments commémoratifs, en fonction du nombre de victimes ! Ce qui nous donne pour les communes sous-vosgiennes un chiffre de 785 personnes présentes sur les monuments des différentes communes et 614 sur les listes officielles de la commission nationale.

Mais 14 soldats trouvés sur les listes de la commission ne se trouvent pas sur les monuments.

Il faut tenir compte aussi des soldats morts des suites de la guerre et qui ne sont pas inscrits sur les monuments car décédés après l’érection de ceux-ci, 8 soldats sont dans ce cas, le dernier étant mort en 1934.

Où meurt-t-on ?

Pour beaucoup, un militaire ne peut mourir qu’au combat. C’est oublier que, si la plupart des morts ont lieu lors de combats ou dans les tranchées, on meurt aussi dans…

(La suite dans : À la recherche des poilus du pays sous-vosgien, par Bernard Cuquemelle, page 35)

Il y a 100 ans ! – Revue de Presse

Même si, en ce début de l’année, peu de gens l’imaginent, l’an 1914 verra la fin d’un monde et de la belle époque ! Et c’est, bien entendu, l’attentat de Sarajevo du dimanche 18 juin

1914 qui en sera l’élément déclencheur. Dans cette ville (actuelle Bosnie-Herzégovine), le nationaliste serbe G. Princip abat l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l’Empire Autriche-Hongrie et son épouse. Les mécanismes des accords liant la Triple Entente (France, Royaume-Uni et Russie) d’une part, et la Triple Alliance ou Triplice (Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie bientôt remplacée par l’Empire Ottoman) d’autre part, conduisent inéluctablement à la Première Guerre.

Par rapport à ce confit mondial, les autres évènements ou informations paraissent compter peu. Citons néanmoins, les principaux thèmes d’actualité développés par la presse.

Paul Déroulède né en 1846 à Paris meurt à Nice le 30 janvier. Comptant parmi les fondateurs de la Ligue des Patriotes, député d’Angoulême, il reste dans les mémoires comme l’apôtre infatigable de la revanche.

S’il est un sujet récurrent, et qui a déchaîné les passions, c’est bien le projet d’impôt sur le capital porté par le ministre des finances du cabinet Doumergue, Joseph Caillaux. Mal accueilli en règle générale dans tous les milieux sociaux, car considéré comme un impôt de superposition et non de remplacement qui viendrait s’ajouter aux contributions existantes déjà trop lourdes, il constituerait « une vraie faillite ». S’il est un jour « mis en vigueur tel qu’il s’est évadé de la cervelle de M. Caillaux, il aura pour conséquences :

- la ruine totale, absolue de l’agriculture,

- le renchérissement du prix des objets de première nécessité,

- l’exode des capitaux français à l’étranger ».

Finalement après bien des péripéties parlementaires, la loi de finances 1914 incorpore le texte qui établit l’impôt sur le revenu, applicable à compter du 1er janvier 1915.

En défendant ledit projet, Joseph Caillaux s’est fait bien des inimitiés et essuie de violentes attaques qui dépassent le cadre politique. Aussi, pressé par certains élus d’envergure nationale, le directeur du Figaro Gaston Calmette, autorise-t-il la publication dans les colonnes de son journal de courriers échangés entre le ministre et la future Mme Henriette Caillaux,

écrits avant leur mariage (intervenu après le divorce de J. Caillaux).

Le 16 mars, Mme Caillaux excédée par ce qu’elle considère comme une atteinte à son honneur et à sa réputation lâche cinq balles de revolver sur son…

———-

11 mars 1914 : GIROMAGNY – La rixe sanglante de dimanche soir

L’enquête ouverte par la gendarmerie a découvert l’identité des militaires qui ont pris part à la scène.

C’est au café Lalot qu’une discussion s’éleva entre les trois jeunes gens de Rougegoutte et les cinq fantassins ; le motif était des plus futiles, quelques propos un peu vifs échangés au sujet des chansons de l’un des soldats. Après s’être injuriés de part et d’autre, tout le monde sortit dans la rue, des menaces on en vint aux mains et les militaires dégainèrent. Tout à coup, le nommé Firoben Albert frappé au bras droit par un coup de baïonnette porté avec une brutalité inouïe, se sauva avec l’arme encore plantée dans l’avant-bras transpercé. Les soldats le poursuivirent en lui réclamant la baïonnette ; or, à ce moment Firoben rencontra son père et sa sœur qui revenaient de la gare et sur leurs instances, il restitua la baïonnette. C’est alors seulement qu’on s’aperçut qu’un autre jeune homme, Joseph Verdière, avait aussi reçu un coup de baïonnette au côté.

Jusqu’à ce jour, l’état des blessés quoique sérieux, ne paraît pas inspirer d’inquiétudes.

Il est regrettable qu’un aussi insignifiant motif ait eu pour suites de tels agissements de la part de soldats qui ont ainsi déshonoré l’uniforme.

———-

20 août 1914 : Un fait de guerre

On nous communique la lettre suivante du lieutenant R de Rupierre :

Giromagny, samedi 8 août.

C’est le premier blessé du 11e Chasseurs (ndr : régiment stationné à Vesoul) qui vous écrit. J’ai commencé par en être très fier, mais voici que mon peloton part en avant sans moi. Cela me fait un peu de peine, mais j’irai le retrouver dans quelques jours car je n’ai presque rien.

Voici l’affaire : Mercredi matin, notre général de division apprend qu’un bataillon a débarqué à Sewen et Dolleren dans la vallée allemande de la Doller où on lui avait déjà signalé pas mal de monde à Masevaux. Il faut savoir combien ils sont et ce qu’ils font. Pour le savoir, il faut y aller, donc, envoyer une reconnaissance d’officier, et j’ai obtenu l’honneur d’être choisi. Je suis parti mercredi à 1heure de l’après-midi, d’ici par le Barenkopf, descendu avec les précautions que vous pouvez penser à Dolleren où je suis entré à 5 heures du soir.

J’avais questionné quelques personnes, quelques paysans dans la montagne qui m’avaient assuré qu’il n’y avait rien à craindre. Mais comme ces gens ne savaient pas un mot de français, je me méfiais tout de même.

Enfin, à l’entrée de Dolleren, rien de suspect. Nous traversons tous les quatre le village au grand trot, sabre à la main. Des gens rentraient dans les maisons, d’autres nous regardaient de drôle d’air. En somme, nous étions bien en pays ennemi. S’il y avait quelques Alsaciens, ils étaient trop peu nombreux pour se montrer. Nous descendons la vallée de la même façon, en arrivant avec précautions près des villages et en les traversant à toute allure. A Oberbrück, nous voyons l’employé de la poste rentrer précipitamment à la poste pour téléphoner, mais que faire ? Nous arrêter dans le village, c’est nous faire assassiner.

Nous traversons sept villages avant d’arriver à Masevaux que je crois presque sûrement occupé. En effet, à cinquante mètres de l’entrée, une grêle de balles siffle.Mes hommes font rapidement demi-tour, j’essaie de voir si ce sont des cavaliers ou des fantassins quand je reçois une balle dans la cuisse gauche. Je file alors avec mes hommes.

Nous remontons toute la vallée tantôt au galop, tantôt au trot, poursuivis par des balles et des cris. Au dernier village, Sewen, un peloton de chasseurs allemands nous attend à la lance en ligne. Que faire contre ces vingt-cinq ou trente coch…. là ?

À quatre, il n’y a qu’à filer. Nous reprenons le chemin du Barenkopf. Ils nous poursuivent. Ils sont d’abord à vingt-cinq mètres. Mais nous gagnons. Nos braves chevaux sont meilleurs que les leurs. Après trois kilomètres, ils sont à…

(D’autres anecdotes dans : Il y a 100 ans ! – Revue de Presse, par Maurice Helle, page 38)

Histoires d’outils

Les outils des poilus

En cette année commémorative du centenaire, difficile de passer à côté des outils du soldat. L’illusion d’un confit de courte durée, partagée d’un côté comme de l’autre avec aveuglement par les états-majors des belligérants est vite retombée face aux dures réalités des premiers mois de la guerre.

En 1915 et pour de longs mois, l’affrontement se fait au long d’une double ligne de tranchées qui éventrent le sol depuis les Vosges jusqu’au littoral de la Manche.

Le 7 août 1915, le journal Excelsior détaille en chiffres. Il estime la masse de terre excavée à 35 millions de tonnes. Traduite en transport ferroviaire, il indique que l’évacuation aurait nécessité 70 000 trains de 50 wagons, ce qui aurait fait un convoi long de 18 000 kilomètres. Un surnom bien significatif avait été celui des soldats de l’infanterie australienne : « les Diggers » traduction : ceux qui creusent.

Bien que l’équipement des armées de terre comprenait déjà des outillages de sapeurs, normalisés au temps de Vauban, le changement de nature des opérations avait obligé à établir réglementairement des fournitures spécifiques pour creuser les tranchées. D’autres équipements ont vu le jour aussi par nécessité, comme les casques en acier qui n’avaient pas été prévus avant la guerre pour préserver de la pluie d’éclats d’obus. L’économie a été orientée radicalement vers les industries de guerre, les firmes métallurgistes de la région recevant des commandes abondantes en tout genre qui ont fait évoluer jusqu’aux méthodes de productivité.

Les troupes de cavalerie et d’infanterie ont donc été dotées au fil de la guerre d’outils dont un nombre défini devait être réparti dans chaque escouade, section ou escadron pour creuser le sol, couper les barbelés. Ils étaient munis d’étuis pour soit les porter au ceinturon, soit les fixer sur le havresac. D’autres outils moins portatifs étaient prévus, mais ceux-ci n’étaient pas compris dans le fourbi à porter par le soldat.

Notre ami Noël Bardot, qui fait partie d’un groupe expert en reconstitutions historiques a réalisé un panneau pédagogique comprenant la panoplie presque complète du poilu. Vingt-deux outils employés en 1915-1916 y figurent, avec leurs étuis en cuir. De gauche à droite, en haut la pioche et pic Seurre et son manche, quatre pics, dont l’un imparfait qui devrait être à tête, une scie similaire à celle des arboriculteurs et la célèbre scie articulée modèle 1879. Notons que la scie égoïne figurant sur ce tableau est un élément…

(La suite dans : Histoires d’outils, par Claude Canard, page 52)

La condition ouvrière et les premières grèves dans le bassin de la Haute Savoureuse à la fin du XIXe siècle

Les mouvements ouvriers, toujours promptement réprimés par des licenciements, sont signifcatifs de la détérioration de la paix sociale que les patrons avaient su imposer depuis le milieu du XIXe siècle. Les ouvriers hésitent de moins en moins à braver la loi et à exprimer leur mécontentement…

Avant 1871

À Lepuix-Gy, Giromagny, Auxelles, Étueffont, Anjoutey, Bourg-sous-Châtelet, Rougemont-le-Château, s’installent filatures et tissages mécaniques, pour la plupart essaimage du centre textile mulhousien. À Rougemont, la serrurerie Schmerber est, avec près de 200 ouvriers, la seule entreprise métallurgique du secteur. À Chaux, la société Kestner, originaire de Thann, fonde une usine pour la carbonisation et la distillation du bois, produits chimiques indispensables aux teintureries. Quant à l’activité minière, à Lepuix-Gy et Auxelles-Haut, qui perdure vaille que vaille depuis le Moyen Âge pour extraire de la galène argentifère, elle n’occupe plus au XIXe siècle que moins d’une vingtaine de mineurs, et encore de façon sporadique. Au total, ce bassin industriel compte, vers 1870, près de 2 500 ouvriers répartis en 26 établissements.

Si, à Beaucourt avec les Japy et à Morvillars/Grandvillars avec les Viellard, on peut parler de véritables fiefs sur lesquels règnent sans partage les deux dynasties d’industriels, les travailleurs y sont entourés d’un réseau serré d’institutions qui, en cas de conflits, ne leur offre que la possibilité de se soumettre ou de quitter la région, dans les usines textiles des vallées vosgiennes, la multiplicité des employeurs, avec une prédominance tout de même de Boigeol à Lepuix-Gy, confère une apparence plus ouverte à cette zone.

Quant au chef-lieu d’arrondissement, il reste essentiellement une place forte et une ville de garnison, les quelques activités industrieuses y sont bien modestes.

À cette époque, pour qu’un mouvement d’association ouvrière puisse naître, il eut fallu que les idées qui apparaissaient alors en France puissent rencontrer le terrain favorable d’une agglomération ouvrière importante, échappant à l’emprise d’une seule entreprise et formant un milieu social actif ouvert sur l’extérieur. Il eut fallu en fait trois conditions : une industrie variée, répartie en plusieurs usines suffsamment nombreuses pour qu’aucune d’elles ne puisse exercer une domination puissante sur les ouvriers ; une activité politique et intellectuelle assez grande pour que les idéologies du moment soient introduites et discutées ; une aristocratie ouvrière qui recueille et propage ces théories. Or, avant 1871, et encore dans la décennie qui suit, aucun des centres industriels de la région ne remplit ces trois conditions à la fois. Pour autant, les conflits du travail, s’ils ont été rares, n’ont pas moins existé.

En janvier 1852, un conflit est signalé, sans autres renseignements, à la manufacture Kœchlin d’Anjoutey. Le 8 juillet 1863, un mouvement éclate aux établissements Boigeol de Lepuix-Gy. Ce jour là, devant cette usine textile qui emploie 230 personnes, une centaine de grévistes se rassemble pour réclamer, selon les termes du rapport de police, une « augmentation de salaire ou du meilleur coton ». Le juge de paix, fonctionnaire chargé du maintien de l’ordre, obtient leur dispersion. Si certains reprennent le travail le jour même, la plupart rentrent chez eux et ne retournent à l’usine que le lendemain. « Mais M. Boigeol leur fait remettre leur livret et leur paye intégrale et les avise que, dans quelques jours, il reprendra tous ceux qui en feront la demande. Il dit avoir pris cette mesure pour faire voir aux ouvriers qu’il pouvait se passer d’eux. »

Ces mouvements, toujours promptement réprimés par des licenciements, sont signifcatifs de la détérioration de la paix sociale que les patrons avaient su imposer depuis le milieu du siècle. Les ouvriers hésitent de moins en moins à braver la loi et à exprimer leur mécontentement. Les revendications portent surtout sur la question des salaires car l’employeur, sous

prétexte de lutte contre la concurrence, n’hésite pas à diminuer les rémunérations. Dans le même temps, les caisses de prévoyance, souvent présentées par les patrons eux-mêmes comme un modèle du genre, ont une efficacité considérablement limitée du fait de règlements draconiens qui en excluent du bénéfice ceux qui en auraient le plus besoin.

Ces conflits, s’ils semblent traduire, par des gestes de colère, un mécontentement ouvrier latent, n’en restent pas moins sporadiques et de faible ampleur. Par contre, en 1870, le département du Haut-Rhin est le théâtre de grèves importantes, en liaison avec des mouvements dans toute la France. Né à Mulhouse, le mouvement gagne les vallées de Thann et de Cernay, il y a près de 40 000 grévistes en juillet. Les revendications concernent la réduction de la journée de travail à 10 heures, des augmentations de salaire et la liberté de se réunir. Les manifestations prennent de l’ampleur et s’accompagnent de quelques violences. Mais aucune des usines situées dans l’arrondissement de Belfort n’est touchée.

De 1871 à 1899

De 1871 à 1892, les rapports préfectoraux et les rapports de police ne mentionnent aucun confit. Il faut en conclure l’absence de mouvements revendicatifs en ces années où les premières organisations syndicales apparaissent. Par contre, à partir de 1893 les grèves se multiplient. Daniel Vasseur en a dressé l’inventaire suivant :

Lepuix-Gy, du 17 au 28 mars 1893, grève des mineurs : Les mines de galène argentifère de Giromagny, Lepuix-Gy et Auxelles-Haut sont exploitées depuis le Moyen Âge. Si elles ont joué un grand rôle dans la pré-industrialisation de la contrée, elles ne sont plus, au XIXe siècle, que l’ombre de leur gloire passée. Toutefois, en 1890, les nouveaux propriétaires de la concession, « la Société anonyme des mines de Giromagny », dont le siège social est à Lille, ré-ouvrent plusieurs puits et en forent de nouveaux. Ils occupent 103 ouvriers en 1892. Ce regain d’activité implique une exploitation rapide et intensive des filons par des équipes qui se relaient jour et nuit, toutes les huit heures. Les patrons font appel à la main-d’œuvre paysanne locale en offrant des salaires élevés et des primes de rendement. Mais les filons sont peu importants et vite épuisés ; si bien que dès le 16 mars 1893, la direction annonce la suppression des équipes tournantes sur 8 heures, l’établissement de la journée sur 10 heures sans augmentation de salaire ou sur 12 heures avec une augmentation. Les primes de rendement sont supprimées. Les ouvriers protestent et une quarantaine d’entre eux se met en grève le 17 mars. La grève est un échec, le travail reprend le 28 aux conditions fixées par l’employeur, mais cinq grévistes seulement rentrent à la mine, les autres retournent aux champs. L’exploitation minière est arrêtée à la fin de l’année.

1895 -1896 : Les grèves sont plus nombreuses, cinq en 1895, cinq en 1896. Elles se déroulent dans des secteurs variés, trois dans la métallurgie, six dans le textile et une dans la chapellerie, soit à Belfort, Beaucourt ou dans les vallées vosgiennes. On note cinq revendications salariales, six protestations contre la discipline dans les usines, une action de solidarité contre le renvoi d’un ouvrier et une demande de la diminution de la durée du travail. Dans deux cas seulement la victoire ouvrière est complète. Il y a deux solutions de transaction et six échecs. Les syndicats sont inexistants, la durée des confits est courte et la participation ouvrière est loin de l’unanimité. La position des patrons est très dure, ils refusent de recevoir les délégués ouvriers, procèdent par décisions unilatérales généralement publiées par voie d’affiches, ferment l’usine quand le confit s’aggrave et rejettent presque toujours, avec irritation, les propositions d’arbitrage des pouvoirs publics.

Rappelons que c’est en septembre 1895 que se réunissent à Limoges les délégués de 28 fédérations d’industrie ou de métier, de 18 bourses du travail et de 126 syndicats non fédérés pour constituer la Confédération Générale du Travail. Apparemment cet événement a peu d’échos, pour l’immédiat, dans la classe ouvrière locale

Lepuix-Gy, du 19 juillet au 16 août 1897, grève des ouvriers textiles : soit 28 jours d’une grève de l’ensemble du personnel contre une baisse des salaires. La direction, en proie à des diffcultés commerciales, reste infexible. Quarante cinq ouvriers quittent l’usine, les autres sont réintégrés avec des salaires de 2 F au lieu de 2,50 F pour les hommes, de 1,50 au lieu de 2 F pour les femmes et de 1 F au lieu de 1,25 pour les enfants.

Auxelles-Haut, le 1er février 1898 : les 300 ouvriers de l’usine d’anneaux et de mousquetons se mettent en grève pour protester contre une augmentation du travail, il leur est demandé de produire 176 pièces au lieu de 152 pour la même paye. Ils ajoutent la revendication d’être payés à la quinzaine et la suppression de l’obligation de se fournir au magasin patronal. Ils ont satisfaction sur les deux derniers points et l’arbitrage de l’Administrateur du département permet de ramener les exigences patronales de production à 164 pièces.

Rougegoutte, du 4 novembre au 7 décembre 1898, grève des tisseurs de l’usine Hartmann et Fils :Rougegoutte, du 4 novembre au 7 décembre 1898 Dans cette usine, qui compte 578 ouvriers parmi lesquels il y a 510 tisseurs dont 236 femmes, l’augmentation de la production sans augmentation de salaires est obtenue par la menace et les brimades. Tout ouvrier qui fait une réclamation est menacé de…

(La suite dans : La condition ouvrière et les premières grèves dans le bassin de la Haute Savoureuse à la fin du XIXe siècle, par Jean-Louis Romain, page 54)

Une tombe, une histoire

À deux reprises, dans cette rubrique, nous avons évoqué le passé de grognards de Napoléon. C’est d’un soldat de la IIIe République, enterré au cimetière de Rougemont-le-Château,

dont nous allons parler cette fois.

Pierre Gustave Heidet, adjudant-major de la Garde républicaine

Pierre Gustave Heidet est né à Leval le 13 septembre 1845. Après des études au collège catholique de Lachapelle-sous-Rougemont, il s’engage au 1er cuirassiers à Huningue. En 1870, quand éclate la guerre franco-prussienne, il est maréchal des logis chef. Le 6 août de la même année, il combat vaillamment à la bataille de Froeschwiller-Woerth, plus connue sous le nom de charge de Reischoffen. Il y obtient la Médaille militaire.

Le culte du devoir militaire

Le militaire Heidet a une vision pour le moins idyllique du devoir militaire et l’exprime ainsi :

« C’est le soldat qui défend le sol natal. Il doit à l’avance faire le sacrifice de sa vie, de son repos, de ses plaisirs même, pour permettre à tous de vivre tranquilles et heureux sous la sauvegarde du drapeau : le ministre de la religion à l’autel, le laboureur à sa charrue, l’ouvrier à l’usine et le vieillard en paix jusqu’à son dernier jour. C’est lui, le soldat de carrière, l’officier qui doit savoir donner l’exemple du dévouement modeste et tomber au Champ d’honneur, le sourire sur les lèvres, sachant qu’il meurt pour son pays, pour sa famille, en défenseur de la chaumière et du château. »

Pierre Gustave Heidet poursuit sa carrière militaire dans la cavalerie de la Garde républicaine à Paris. Devenu capitaine adjudant-major il est atteint au début de l’année 1897, d’une maladie des jambes qui le condamne à une mise en disponibilité (autrement dit une mise à la retraite) anticipée.

C’en est trop pour ce militaire de 51 ans qui a fait de l’armée une raison de vivre. Il tente de mettre fin à ses jours. Grièvement blessé, il est soigné à l’Hôtel-Dieu mais ne survit pas à ses blessures et décède le 29 juin 1897.

Des obsèques imposantes

Un premier service funèbre lui est rendu dans la cathédrale Notre-Dame à Paris. Les obsèques dans sa paroisse de naissance se déroulent à Rougemont le 1er juillet devant une nombreuse assistance. Le cercueil est couvert de couronnes et de fleurs. Les trois frères du défunt conduisent le deuil. Assistent à la cérémonie, le capitaine Tessier commandant la gendarmerie de Belfort, la brigade de gendarmerie de Lachapelle-sous-Rougemont commandée par le brigadier Roland, la compagnie des douanes de Rougemont dirigée par le brigadier Edouard Monnier, MM. Heidet maire de Leval, Péchoit adjoint au maire de Rougemont et François Géant conseiller municipal de Belfort, lequel prononce l’éloge funèbre : « Adieu Gustave Heidet, repose en paix dans ton pays, en terre française, à deux pas de cette frontière que tu as si noblement défendue ».

La tombe du capitaine Heidet est située le long du mur sud du cimetière de Rougemont et abrite un autre militaire, le capitaine Vittet, mort en 1958, durant la guerre d’Algérie.

Lachapelle-sous-Rougemont : La première horloge : histoire d’une acquisition

Bien avant le coup d’œil jeté sur la montre sortie du gousset ou plus tard sur celle enserrant le poignet, pour la majorité de la population rurale, l’horloge du clocher de l’église demeure la seule référence horaire.

La présence de cet accessoire sert donc l’intérêt général ; ce qui conduit tout naturellement le conseil municipal de Lachapelle-sous-Rougemont à se saisir du dossier pour répondre aux attentes de la population.

Délibération du conseil municipal

Aussi, réunis en séance ordinaire le 15 février 1874, les conseillers (MM. Tacquard, Pétard, Bailly, Weintemberger, Martin, Jacob, Noblat et Steiger), après l’exposé de leur maire, Jean-Baptiste Grisez qui souligne que « l’acquisition d’une horloge au clocher de l’église se fait sentir chaque jour davantage et qu’elle est d’une grande utilité publique », approuvent-ils à « l’unanimité la sollicitude de monsieur le Maire à veiller aux besoins de la commune et le charge de passer marché avec monsieur Prêtre, horloger à Rosureux, canton du Russey, Doubs ».

La maison Prêtre père et fils a-t-elle été retenue en raison de sa notoriété ?

Vraisemblablement, les archives ne faisant pas mention de consultation d’entreprises concurrentes.

Le marché a été conclu sur les bases suivantes :

Soumission de travaux

Nous, soussignés, Prêtre père et fils, horlogers mécaniciens demeurant à Rosureux, canton du Russey, Doubs, nous nous engageons par les présentes à confectionner dans nos ateliers et poser par nos soins, une horloge publique au clocher de l’église paroissiale de La Chapelle-sous-Rougemont, Haut-Rhin, sous une garantie de dix ans, n’exigeons aucune rétribution, que l’horloge ne fonctionne dans toutes ses parties et règles, vérifiée et reçue par un expert nommé par l’autorité municipale de La Chapelle.

Fonctions

L’horloge marchera huit jours après avoir été remontée. Elle indiquera l’heure et les minutes sur trois cadrans extérieurs. Elle frappera les quarts à double coup sur les deux petites cloches, c’est-à-dire un quart, deux quarts, trois quarts et quatre quarts, ensuite l’heure sera frappée sur la grosse cloche.

Construction

L’horloge sera établie horizontale sur trois corps de rouage. Toutes les roues la composant seront en bronze propre au frottement, fondues d’une seule pièce, sans souffure ni défaut, partout limées et adoucies et d’une dimension de force supérieure à l’effort qu’elles auront à vaincre, les dentures formées dans les principes de l’art. Les pignons seront en acier trempé poli, leurs ailes formées dans les stricts principes de l’art.

Les arbres de forme ronde, tournés, polis, se termineront à chaque extrémité par un pivot en acier trempé, poli, tournant dans des emboîtures en bronze et fxés à vis au caque destiné à les recevoir.

L’échappement sera à cheville, les lèvres sur lesquelles elles agiront seront en acier trempé poli, la suspente à ressort

Il existera un ressort auxiliaire qui servira à maintenir la marche de l’horloge pendant le remontage des poids moteur.

Il existera aussi un cadran intérieur indiquant l’heure et les minutes, lequel servira pour la mise à l’heure.

Les cadrans extérieurs seront en tôle mi-double de deux mètres de diamètre, soit d’une dimension à remplir l’emplacement qui leur est préparé ; ils seront peints, le fond noir sur quatre couches d’or (?), les deux premières en minium. Les chiffres et les aiguilles seront dorés, le tout avec des matières solides et durables.

Nous sommes chargés de tous les accessoires tels que poids, poulies, cordes, renvois, roues d’angles, cadrature de minuterie. L’horloge sera renfermée dans un buffet en propre menuiserie et fermant à clef de manière qu’on puisse remonter les poids sans être obligé de l’ouvrir, il sera vitré de manière que du dehors on puisse observer tout le mécanisme.

Les frais de timbre, d’enregistrement, de pose et de transport restent à la charge du soumissionnaire.

Les travaux ci-dessus mentionnés et détaillés devront être terminés trois mois après l’approbation de Monsieur l’Administrateur de Belfort.

Le prix de tout ce qui précède s’élève à la somme totale de deux mille quatre cents francs dont mille deux cents francs payables après la réception de l’horloge.

Quant aux douze cents francs restant, la commune sera libre de payer comme elle jugera à propos pendant les dix ans de garantie à la condition de tenir compte de l’intérêt légal.

Le soumissionnaire s’engage à poser une méridienne contre les murs du clocher indiquant le passage du soleil à midi accompagné de la table des équations afin de contrôler la marche de l’horloge.

Fait à La Chapelle-sous-Rougemont le dix neuf février mil huit cent soixante quatorze.

Suivent les signatures de Prêtre père et fils, Grisez maire et des conseillers municipaux Tacquard, Jacob, Noblat, Steiger, Jeantet, JB Weintemberger.

Il est à remarquer que le document précité porte la date du premier août mil huit cent soixante treize, biffée et remplacée par…

(La suite dans : Lachapelle-sous-Rougemont : La première horloge : histoire d’une acquisition, par Maurice Helle, page 62)

La grande misère des servantes – XVIe – XVIIIe siècle

À travers les archives anciennes, nos ancêtres nous invitent à la découverte de leur société. L’inéquation hommes-femmes était récurrente, omniprésente au quotidien ; mais dans cette cassure sociale, une catégorie se détachait avec beaucoup de discrétion. Il s’agissait des servantes. Ces jeunes filles de condition modeste exerçaient chez « les bourgeois ». Elles évoluaient beaucoup dans les fermes, alternant travaux agricoles et tâches ménagères. Venues de localités plus ou moins éloignées de leur lieu de travail, elles échappaient non sans conséquences au cocon familial.

1698 à Montreux-Vieux : Jeanne Barraux a congédié sa servante Jeanne-Marie Fournet sans préavis mais avec de solides coups de bâton, ponctués d’insultes. La jeune flle réclamera devant la justice ses frais d’habillement, ses gages jusqu’à Noël ainsi que le « prix de ses douleurs en raison de coups reçus. ». Quelques années plus tôt, le jeune Würtz,

garçon berger, avait quitté M. Zimmerman à Boron dans des circonstances analogues. « D’accord, reconnaîtra le maître, je lui ai asséné quelques coups mais pas suffisants au point de le faire quitter. »

1695 à Belfort : Anne Crille embauchée comme servante dans un moulin, s’était retrouvée en service dans un cabaret. Mécontente de sa situation, elle claqua la porte. Jacques Dupuix, le patron, après saisie des « hardes » de la déserteuse exigea son retour ou 15 livres de dommages-intérêts. Verdict des juges : la servante retournera chez son maître ou lui paiera 5 livres.

1699 à Grosmagny : Magdeleine Fritzerin, au service de François Bourgeois, accusa ce dernier d’avoir abusé d’elle et d’être le père de l’enfant qu’elle avait mis au monde. Au tribunal, le procureur apporta le témoignage suivant : « Quand les maux d’enfant ont commencé de la saisir, la déposante et la sage-femme étant auprès d’elle, lui demandèrent avec insistance qui était le père de l’enfant qu’elle allait mettre au monde. Elle leur a dit que c’était François Bourgeois de Valdoie et aucun autre que lui. La déposante et la sage-femme la pressèrent encore dans les douleurs de l’enfantement de leur dire qui était le père de l’enfant. Elle répondit que c’était François Bourgeois sans varier après que l’enfant soit né dans le temps de ses plus grandes faiblesses. » Ce procédé barbare était parfois utilisé « aux fins de servir la justice ». Celle-ci estimait que dans de telles circonstances, la future mère ne pouvait et ne devait mentir. Quelques mois plus tard, les juges condamnaient François Bourgeois à reconnaître l’enfant de Magdeleine.

Injustices et sévices pour les unes mais aussi liaisons périlleuses pour d’autres. La gent masculine jetait bien sûr des regards coquins sur ces jeunettes. Plus grave était quand le maître de maison lui-même s’autorisait certains droits révolus. Les desservants de paroisse avaient également leur servante qui devenait parfois « concubine ». Le cas n’était pas coutumier, mais dans les années 1592-1594, une missive de la régence d’Ensisheim provoquait dans nos campagnes arrestations et châtiments de ces dames coupables de fornication avec « l’homme d’église ».

Georgine avait donné cinq enfants à Étienne, curé de Rougegoutte. À Buc et Bermont, les « chambrières » des curés de paroisse reconnurent « les fréquentations charnelles » et les naissances « illégitimes ».

Claudine, au service de Jean Bourquin, prêtre à Châtenois, tout en passant aux aveux, ne cacha pas sa détresse. Son mari et ses enfants étaient morts « de famine », elle-même n’avait plus que les subsides du prêtre pour éviter la famine. Incarcérées à la prison de Belfort, toutes ces pauvres femmes demandèrent pardon pour leurs fautes. Après libération, elles furent chassées de leur paroisse. À l’instar de Künigelt (25-30 ans), coupable de scandale avec le curé de Lachapelle-sous-Chaux, il leur fut sévèrement défendu d’approcher leur concubin, homme de Dieu.

1745 à Delle : Barbe Marquat était servante chez P. Joseph Courvoisier. La demoiselle tomba sous le charme de François Viné, un jeune père de famille du secteur. Après avoir partagé le fruit défendu, les deux amants partagèrent l’amertume ; Barbe attendait un événement d’ordinaire qualifié d’heureux. Sur conseil du jeune homme, elle dissimula sa grossesse par tous les artifices. Le dénouement n’en fut que plus tragique : dans la nuit du 1er au 2 janvier, la malheureuse accoucha « secrètement » dans les conditions de dénuement que l’on devine. Jusqu’au 7 du mois, « elle cacha l’enfant dans la paille de son lit ». Puis, seule avec sa détresse, elle marcha en pleine nuit, l’enfant dans les bras, jusqu’au canal du moulin. C’est là qu’elle commit l’irréparable en jetant le nouveau-né dans une eau glacée par les rigueurs de l’hiver. Rapidement soupçonnée et appréhendée, Barbe comparaissait le 15 janvier devant le tribunal seigneurial de Delle. « Condamnée à être pendue et étranglée jusqu’à ce que mort s’ensuive aux fourches patibulaires de cette justice », l’accusée entendit l’impitoyable verdict – autant qu’on lui lut « à haute et intelligible voix » sa confirmation par la cour d’appel d’Alsace. Le 23 janvier à 15 h, « elle a été remise entre les mains de Jean-

Pierre, comte exécuteur de haute justice, qui l’a conduite à la place de l’exécution. » Seul viatique autorisé pour l’au-delà, la suppliciée se confessa à Antoine Mouhat, prêtre-vicaire de Delle. Quant à François Viné, la sentence avait été la suivante : …

(La suite dans : La grande misère des servantes – XVIe – XVIIIe siècle, par Jacques Marsot, page 66)

Les maisons paysannes du pays sous-vosgien à Lachapelle-sous-Chaux

Les fermes de Lachapelle-sous-Chaux sont typiques des maisons paysannes du pays sous-vosgien. D’une façon générale, elles sont de construction rectangulaire et massive, avec un toit à deux fortement inclinés et angle du pignon coupé. Elles sont construites en grès rose, extrait des carrières de proximité (nombreuses autrefois), avec pierres taillées pour les angles des murs. Les encadrements de fenêtres et de portes sont souvent en grès, quelquefois en pierre.

Les maisons sont orientées pour profiter au maximum du soleil : la grande face est toujours orientée côté sud, les deux pignons étant exposés à la bise et aux vents pluvieux. Elles abritaient sous le même toit les exploitants, les récoltes, les instruments de travail, et le bétail : on trouvait ainsi trois travées perpendiculaires au mur de façade, avec le corps de logis, la grange et le grenier, l’étable (l’étable pouvant être soit entre le corps de logis et la grange, soit en bout). Il existe également des variantes (deux écuries, deux granges, dépendances…)

Les portes de grange sont de grande dimension, afin de permettre l’accès des voitures chargées. Les linteaux sont construits soit en pierres ou en grès et arcs cintrés, soit en poutres horizontales en bois. Les portes sont à deux battants, avec souvent un portillon pour l’entrée des personnes. Dans certaines fermes, la grange possédait une deuxième porte, côté nord, ceci permettant aux voitures de ressortir sans manœuvre.

Devant la grange et l’écurie, un espace couvert par un grand auvent extérieur permettait au paysan de réaliser, à l’abri, des travaux d’entretien. Quelque-fois, cet espace d’entretien est pris sur la grange, dont la porte est reculée de 2 à 3 mètres, c’est le chari.

Les fermes datées de Lachapelle-sous-Chaux

Cet article est le résultat d’une enquête menée en juillet et août 2014, consistant à relever les renseignements visibles sur les façades des fermes (dates, inscriptions, noms, initiales, signes divers).

Il existe plus de 85 fermes identifiées à Lachapelle-sous-Chaux, 73 fermes ont été visitées. Causes des fermes non visitées : habitants absents ou fermes sans occupants. Sur les 73 fermes visitées, 42 fermes sont renseignées.

Quelques observations

La grande majorité des renseignements relevés se trouvent sur les linteaux des portes d’entrées des corps de logis, parfois sur les encadrements de fenêtres, ou même sur une pierre dans le mur de façade. Quelques-uns sont à l’intérieur des maisons.