Table des matières

|

Le général Brosset |

Jean FAIVET |

2 |

|

La crèche comtoise de Rougegoutte |

Philippe DATTLER |

4 |

|

Les tourbières du Ballon d’Alsace |

Pascal MARTIN |

7 |

|

Les monnaies du vieux-château de Rougemont |

Pierre WALTER |

11 |

|

L’école de Saint Germain le Châtelet aux 18ème et 19ème siècles |

Bernard GROBOILLOT |

21 |

|

Il y a 100 ans |

François SELLIER |

26 |

|

La protection des sites |

Philippe DATTLER |

28 |

|

La toponymie |

François SELLIER |

31 |

|

La mairie de Giromagny |

Jean DEMENUS |

32 |

|

Les arbres de la liberté |

Philippe DATTLER |

33 |

|

L’arbre de la commune de Lepuix |

François LIEBELIN |

34 |

|

MAGAZINE |

|

36 |

|

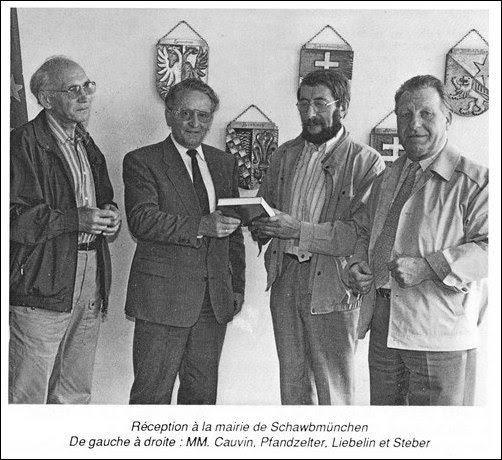

Un Ecossais à Giromagny – La maison Bardy – Jumelage Giromagny-Schwabmünchen – Chantier archéologique du Vieux-château – Un lecteur nous écrit – Le citoyen Fleurot – Jacques Thomas – Le bicentenaire de Grosmagny – Vie de l’association. |

|

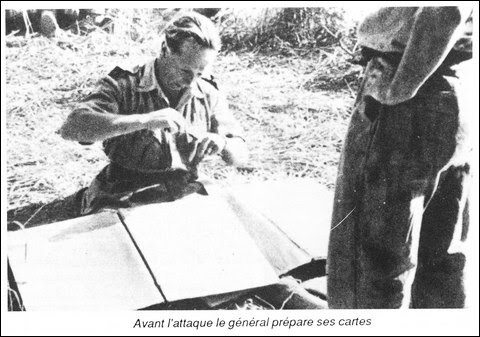

Le général Brosset

Il est des nôtres, Diégo Brosset. Des nôtres, pour avoir asséné le premier coup de boutoir qui aura dégagé les Vosges du Sud de l’emprise d’un ennemi qui s’y était fortement accroché à l’automne 1944 ; des nôtres aussi pour avoir donné, en ces mêmes lieux, son dernier ordre du jour avant que ne l’engloutissent les eaux tumultueuses du Rahin. La stèle incorporée au pont de la rivière, entre Plancher et Champagney, rappelle sobrement ces faits. Ceux du Pays sous-vosgien qui ont fait campagne sous les ordres du général Brosset seront heureux et fiers de pouvoir lui rendre témoignage ici.

Sorti du rang

De parents lyonnais fixés en Argentine, Diégo Brosset est né à Buenos-Aires en 1898. Il rejoint la France en 1916 pour s’engager, à 18 ans, dans les Chasseurs : il avait mis, a-t-il confié plus tard au général Koenig, une pointe d’orgueil à faire son apprentissage de guerrier dans les rangs de la troupe. Après vingt mois d’opérations, titulaire de quatre citations, il est nommé sous-officier.

En 1920, il se présente avec succès au concours de l’École Militaire de Saint-Maixent puis, promu sous-lieutenant, il entame une carrière coloniale qui le conduira en Afrique Occidentale et, comme méhariste, en Mauritanie.

Rentré en France dans les années 30, le capitaine Brosset est reçu à l’École Supérieure de Guerre et affecté, en 1939, au 2ème Bureau du Corps d’Armée de la ligne Maginot. Promu chef de bataillon, la conduite de la « drôle de guerre » lui semble une hérésie : il accuse ouvertement le haut commandement de manquer d’audace et d’imagination, ce qui lui vaut d’être exilé à la Mission Militaire Française de Colombie.

Le successeur de Koenig

L’appel du Général de Gaulle connu, il rallie les Forces Françaises Libres dès le 27 juin 1940. Chef d’état-major du général Catroux à Beyrouth, le lieutenant-colonel Brosset participera, trois années durant à toutes les campagnes africaines de la 1ère Division Française Libre, de l’Egypte à la Tunisie, en passant par ce que l’on dénommait à l’époque la Cyrénaïque et la Tripolitaine. C’est à la fin de cette longue randonnée, ponctuée d’avances et de replis, que, promu général, il prendra la succession de Koenig à la tête de la 1ère D.F.L. après avoir enlevé les positions ennemies de Takrouna, en Tunisie.

Il nous est donc permis, maintenant, de parler de « notre général ».

Un « sacré bonhomme », si l’on ose dire. Dur pour lui-même, dur pour ses hommes, il avait su marquer sa division d’un sceau particulier : c’était la « Division Brosset », la seule, depuis l’An II, à n’avoir compté dans ses rangs que des volontaires.

Qu’il soit permis à l’un de ses anciens d’évoquer, à l’ombre de « La Vôge », deux souvenirs personnels.

Novembre 1943 : la 1ère D.F.L. avait planté ses tentes en Tunisie, la place de Nabeul étant tombée en dévolution au Bataillon d’Infanterie de Marine et du Pacifique (B.I.M.P.). De là, chaque dimanche, un convoi de permissionnaires partait pour Tunis sur un camion « Lancia » et sa remorque, empruntés en Tripolitaine à nos frères italiens. Les clandestins, eux, partaient et revenaient par leurs propres moyens, c’est-à-dire – la mode ne date pas d’aujourd’hui – en stop.

De retour de bordée – excusez le terme, nous appartenions à l’infanterie de marine – un caporal vétéran des campagnes de 1940, contraint d’employer ce mode de transport, se voit pris en charge par une jeep qui bloque à ses côtés, tous freins crissants : Brosset la pilotait. « Quelle unité, caporal, demande-t-il ? – B.I.M.P., mon général ». Sans un mot, Brosset pique sur Nabeul alors que son quartier général était à Hammamet, conduit son passager à domicile et lui dit laconiquement, en guise d’adieu : « la prochaine fois, caporal, vous prendrez une permission ».

16 mai 1944, en Italie : la ligne Gustav est enfoncée depuis le 11 mai. Aux abords de San Giorgo di Liri, la 2ème compagnie du C.I.M.P., en pointe de la division, est clouée au sol par des tirs d’armes automatiques. Une jeep s’arrête derrière nous : Brosset en descend . « Nom de Dieu ! Le B.I.M.P. recule ! » Pour Brosset, ne pas avancer, c’était reculer … « 1ère section, en avant ! ». 19 hommes sur les 23 qui restaient boulent sur les trente premiers mètres. Brosset reste là, imperturbable.

Nos camarades tahitiens et calédoniens prennent la relève, avec appui de mortiers. Puis nos fidèles compagnons de la 13ème demi-brigade de Légion Etrangère comblent les vides. Le passage est forcé : c’était, nous l’avons appris par la suite, le dernier barrage sérieux avant Rome, la « ligne Hitler »… et Brosset était tout cela.

De Toulon à Plancher-Bas

Puis, ce fut le débarquement de Provence : Toulon, Hyères, la vallée du Rhône et, enfin, Lyon. Enfant du pays malgré sa naissance dans l’hémisphère austral, Brosset ne se sent plus de joie : il prend possession de l’Hôtel de Ville en en gravissant les marches au volant de sa jeep.

1944. Ce fut aussi l’année sans automne : la pluie, puis, brusquement, la neige et le froid. Les routes étaient défoncées, les voies ferrées coupées, le ravitaillement en vivres, carburant et munitions, chichement mesuré. Et, comme dans la chanson du vieux Jo, venus du Pacifique, du Tchad, du Centrafrique, de Madagascar et autres lieux lointains, « nos amis avaient quitté les cotonniers » ; le climat avait eu raison de ceux que l’ennemi n’avait pu vaincre. C’est ainsi qu’en septembre la division, après avoir mordu quelque peu sur le massif vosgien, ne peut dépasser le col de la Chevestraye et Ronchamp, enlevé de haute lutte.

Le temps de reconstituer ses réserves en munitions, d’étoffer ses rangs de jeunes recrues engagées en cours de route, la division, après avoir mené quelques combats sporadiques, lance le 19 novembre une attaque d’envergure suivant deux directions : un axe Champagney – Plancher-Bas – Auxelles-Bas – Giromagny ; un axe Fresse – La Chevestraye – Auxelles-Bas – Giromagny.

Le lendemain, nos unités sont proches d’Auxelles-Haut et du Mont Jean ; le Pré Besson est atteint. Brosset, qui est au premier rang, lance aussitôt sur Plancher-Bas un escadron de fusiliers-marins. Il lance aussi un message à ses hommes : « la droite de la 1ère Armée Française vient d’atteindre le Rhin au sud de Mulhouse… Dans les jours qui suivront on compte sur vous, les plus vieilles et les plus jeunes troupes de la Nouvelle Armée Française, pour enlever Giromagny et atteindre le Rhin au nord de Mulhouse ». Ce message sera le dernier. Cette journée de victoire se terminera dans le deuil.

La mort du guerrier

Le général, ayant entre Plancher-Bas et Champagney troqué sa jeep enlisée contre celle d’un détachement de la circulation routière, veut éviter un fourneau de mine. Il donne un brusque coup de volant ; la voiture mal réglée dérape sur le terrain gluant, se retourne sur le parapet du Rahin, tombe dans le torrent aux eaux grossies par le dégel et les pluies. Le lieutenant Jean-Pierre Aumont, assis à l’arrière, et le chauffeur, assis à la droite du général, peuvent se dégager avant que la voiture ne soit complètement submergée. C’était le 20 novembre 1944, à 16 heures.

Des sapeurs tentent vainement de sortir la jeep puis, en formant une chaîne dans l’eau, de se saisir du corps du général qui part à la dérive emporté par le courant bourbeux. Effarante nouvelle pour tous les combattants, à tous les postes, que celle de la mort d’un tel guerrier, acteur et témoin du succès, dont la constante présence en première ligne était depuis longtemps devenue symbole d’offensive et garantie de victoire.

Son corps ne devait être retrouvé que le lendemain.

Il revint au colonel Garbay, natif de Gray, de prendre le commandement de la division. Il le fit simplement : « les opérations se poursuivent. Nous resterons dignes de nos morts ».

NDLR : Jean FAIVET, auteur de l’article, est un ancien du Bataillon d’lnfanterie de Marine et du Pacifique.

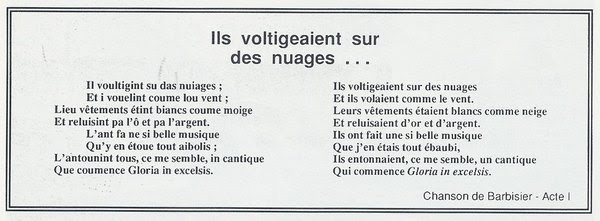

La Crèche comtoise de Rougegoutte

La fête de Noël, nativité de Jésus, est la plus populaire et la plus joyeuse des fêtes religieuses. Chacun est proche d’un évènement simple et habituel qui suscite toujours attendrissement, joie et espoir.

Ceci explique sans doute que le thème de Noël occupe une place de choix parmi ceux qui inspirent les arts et traditions populaires.

Barbisier, vigneron du vieux temps …

L’habitude de représenter la crèche sous forme de spectacle est fort ancienne et très répandue. Chaque région a ses traditions dont les origines sont plus ou moins perdues. Jean Garneret, dans son « Folklore comtois », estime avec vraisemblance, que la crèche serait un « mystère », une de ces pièces religieuses que l’on jouait sur le parvis des églises au Moyen-Age. La crèche de Rougegoutte n’a pas cette ancienneté. C’est un divertissement « importé » directement de Besançon.

Dans la capitale comtoise, l’existence de la crèche est certaine au tout début du 19e siècle. Le scénario est connu : Barbisier, un vigneron du quartier de Battant, conduit le peuple chrétien auprès de l’enfant Jésus et profite de l’occasion pour exprimer ses critiques sur les hommes et la marche du monde.

Trois thèmes apparaissent dans le texte, la paix nécessaire, la famille unie sous l’autorité du père, les misères du temps et les souffrances du pauvre. Noël par son truchement et son chantre Barbisier doit éclairer les riches et les méchants ; leur faire prendre conscience de leur égoïsme et de leur dureté, pour les ramener sur la voie de la vraie charité chrétienne. La crèche de Besançon est d’abord un spectacle de marionnettes.

Le texte, en patois local, n’est pas fixé. Les improvisations sont nombreuses. Barbisier notamment, adapte son rôle à l’actualité. Le persiflage qui caractérise le personnage est une des causes du succès. La crèche prend sa forme définitive après 1850. Un chanoine bisontin, Auguste Bailly, publie le texte, dans les Archives francs-comtoises en 1865 et, en 1880 les marionnettes cèdent la place à des acteurs. Dès lors la crèche a ses caractéristiques définitives. C’est un spectacle mêlant texte patois et chansons et mettant en scène des personnages hauts en couleur. L’avocat, le frère quêteur, ou le ramoneur pour ne citer qu’eux, sont des personnages symbolisant des types sociaux connus pour leurs travers. Le grand rôle – Barbisier – est l’archétype du vigneron de Battant, buveur, querelleur, revendicatif et très critique mais au fond brave bougre.

Les ingrédients sont réunis pour faire de la crèche un spectacle populaire. Aussi, son succès est grand. La publication du texte réduit la spontanéité des acteurs et rend plus difficile l’évolution du spectacle mais elle est une des causes de sa diffusion en Franche-Comté d’autant que les prêtres soutiennent l’initiative dès lors que les aspects corrosifs du texte sont contenus et ses possibilités subversives supprimées.

La crèche recréée à Rougegoutte

À la fin du siècle l’engouement pour la crèche comtoise se répand dans toute la Franche-Comté. Des spectacles sont donnés dans le Doubs, le Jura et la Haute-Saône. Le Territoire de Belfort est gagné plus tardivement et le succès est mitigé. A Belfort, à l’école Notre-Dame des Anges, la crèche ne dure pas. A Delle, c’est l’échec. A Lepuix-Gy en 1957, le Cercle théâtral n’obtient qu’un seul demi-succès avec la crèche, traduite en français.

Le problème posé est celui de l’adaptation du spectacle au public local. La représentation textuelle de la crèche bisontine ne trouve aucun écho auprès d’un public qui ne comprend pas le patois de Besançon, les personnages, notamment Barbisier, ne représentant rien ou peu de chose pour les spectateurs. A l’inverse, l’adaptation peut dénaturer complètement la crèche. C’est le cas de la traduction française qui fait perdre au spectacle toute saveur.

À Rougegoutte, la crèche a pu s’acclimater grâce à une adaptation basée sur un double respect, celui du texte et celui du public. En 1921/1922,le curé Besançon, fondateur du cercle Saint-Georges, adapte la crèche pour sa troupe.

Tous les personnages de Besançon sont présents sur la scène de Rougegoutte. Mais le curé Besançon a fait un important travail d’adaptation du texte et du rôle de Barbisier. La langue utilisée est le patois – celui de Rougegoutte – pour Barbisier, sa femme la Naitoure et son camarade, le Compare. Les autres rôles sont en français. A une question française, réponse patoisante et vice-versa. Le contexte, la mise en scène et le jeu des acteurs aident toujours à comprendre le patois qui n’est plus un obstacle mais au contraire renforce le texte, d’autant qu’une partie du public comprend peu ou prou le parler local. Le second travail d’adaptation, plus délicat, porte sur la nature des personnages et tout particulièrement sur le « héros » Barbisier. Celui-ci, de vigneron bisontin, est devenu un bûcheron de Rougegoutte et tous les lieux qu’il cite sont situés dans le village.

Enfin, plus récemment la structure de la pièce est modifiée. Dans la crèche originale, à l’issue des deux actes qui la composent, le curé de la Madeleine, l’église de Battant à Besançon, prononce un sermon. En 1967, le texte, long et pesant, est intégré dans un troisième acte, créé pour l’occasion. Le curé est remplacé par Barbisier et son monologue précédé d’annonces qui constituent une satire de personnages du village. Ainsi le curé et le maire de l’époque subissent le persiflage de Barbisier.

Toutes ces adaptations, sans dénaturer l’esprit et les grandes lignes, permettent d’ancrer solidement la pièce dans la réalité locale de notre époque. Les caractères des personnages et leurs idées sont universels, mais la crèche s’inscrit solidement dans le lieu et le temps. La réussite de cette évolution se traduit par le succès populaire du spectacle, succès qui ne s’est jamais démenti.

La première représentation de la crèche a lieu en 1922 à l’initiative du curé Besançon dans un hangar de l’usine textile Hartmann, racheté par la paroisse. Le spectacle est donné chaque année jusqu’à la guerre. A partir de 1947,|es représentations annuelles sont données dans l’actuelle salle de la Cité. L’arrivée du curé Bermont à Rougegoutte (1951) entraine une nouvelle interruption. En effet, le prêtre goûte peu le spectacle et il faut près de dix ans pour le convaincre de l’intérêt qu’il représente. La reprise avec un grand succès a lieu en 1967. En 1969, pour éviter l’essoufflement du public et des acteurs, le rythme annuel est abandonné. La crèche dès lors est jouée tous les deux ans, les années impaires. Elle est reprise par une association laïque « La Rosemontoise ».

La crèche comtoise de Rougegoutte offre l’exemple assez rare d’un spectacle populaire qui, transplanté hors de son milieu d’origine, trouve une nouvelle légitimité dans son lieu d’accueil. L’introduction du français, l’évolution des costumes, des décors, de la mise en scène, la création d’un troisième acte sont des adaptations continues de la crèche dont le caractère spectaculaire est renforcé et qui reste proche du public.

Le spectacle constitue maintenant, tel qu’il est, un élément important des traditions populaires de Rougegoutte. La pérénité de l’oeuvre loin du lieu de sa naissance était d’autant plus aisée que la crèche de Noël a un retentissement qui déborde largement le domaine religieux. Le mérite de la population de Rougegoutte n’en est pas moins grand d’avoir su adapter l’ouvrage sans le dénaturer.

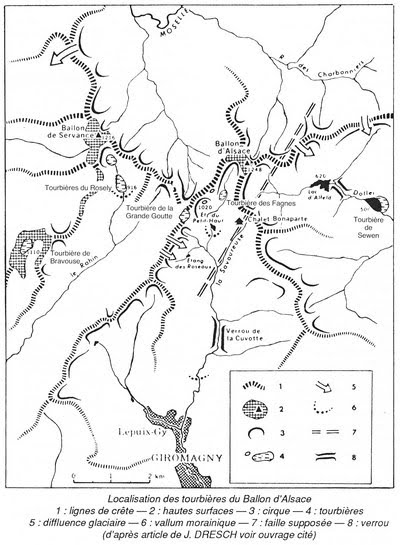

Les tourbières du Ballon d’Alsace

Paysages nordiques, bouleaux rabougris, landes embrumées, mares sombres, plantes carnivores … telles sont quelques-unes des images évocatrices d’un milieu tout à fait original, souvent méconnu du grand public mais néanmoins passionnant pour qui veut découvrir les mystères de la nature ; et pourtant vous pouvez facilement pénétrer cette atmosphère étrange mais bien palpable non loin de l’Agglomération belfortaine dans le massif du Ballon d’Alsace, je veux parler ici des tourbières.

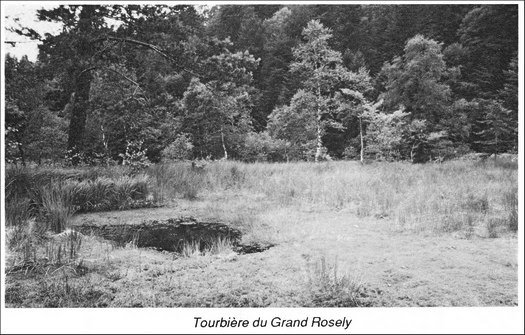

En effet, plusieurs tourbières de taille plus ou moins importante, occupent quelques dépressions ou replats dans le Massif du Ballon d’Alsace pris ici dans un sens large à savoir : le Ballon d’Alsace et son homologue le Ballon de Servance, les lignes de crête qui en divergent et les vallées qui leur sont adjacentes.

Alors chaussez-vous de bottes car comme vous allez le voir les tourbières sont des milieux très humides !

Quand les glaciers sculptent la montagne

L’histoire des tourbières est intimement liée à l’histoire géologique et climatique des sites qui les accueillirent ! En effet la formation des tourbières requiert plusieurs paramètres dont le plus important s’avère être une forte pluviométrie ; la topographie et une température basse venant renforcer le phénomène plutôt que le déclencher. De telles conditions se trouvent souvent réunies en milieu montagnard où les précipitations peu élevées et le relief propice à des rétentions d’eau : cuvettes, gouttières, creux…

Dans les Vosges et plus particulièrement dans le massif du Ballon d’Alsace, les dernières glaciations remontant au début du quaternaire et qui se sont poursuivies jusqu’au Wûrm (-10000 ans avant JC) ont sculpté le relief lui donnant l’aspect qui nous est familier aujourd’hui : des vallées en auge comme celles de la Savoureuse ou de la Doller ; des cirques glaciaires comme ceux du Trou de la Chaudière, du Rosely ou de l’étang de la Planche des Belles Filles ; des verrous rocheux dont le plus remarquable est celui de la Roche du Cerf entre Malvaux et Lepuix-Gy ; des lacs glaciaires comme celui de Sewen, d’Alfeld ou des Roseaux, ces deux derniers ayant été quelque peu transformés par la main de l’homme ; et enfin, peut-être de façon moins perceptible pour le néophyte, les moraines déposées en fonds de vallées par les glaciers lors de période de réchauffement.

Un tel travail n’a pu être réalisé que par des forces gigantesques : il faut savoir que lors des dernières glaciations, l’épaisseur de certains glaciers du Ballon d’Alsace pouvait atteindre 300 m ! Nous comprenons donc mieux l’origine de ces empreintes qui structurent le paysage du Ballon d’Alsace et dont certaines ont pu être en quelque sorte le « berceau » de plusieurs tourbières.

Et la montagne accoucha… de la tourbe

Remontons à l’époque où les glaciers commencent à se replier suite au réchauffement du climat (vers -9000 ans avant JC) tous les endroits où l’eau s’écoule lentement ou bien stagne commencent à être colonisés par un cortège de plantes de zones humides : roseaux et carex en étant les principales composantes. Un tapis de matière végétale partiellement décomposé se forme alors, car la présence de l’eau empêche la décomposition totale par les micro-organismes avides d’oxygène.

Une fois ce tapis formé, une plante de la famille des mousses va prendre alors le relais et véritablement démarrer le processus de formation de la tourbe ou turbification ; ce sont les sphaignes. Cette plante qui se présente sous la forme de longs filaments possédant de petites feuilles de 7-8 mm disposées le long de la tige a la particularité de croître uniquement par le sommet, la base de la plante se régénérant sans être complètement décomposée : ce mode de croissance, qui n’est pas sans rappeler celui des coraux, aboutit à une lente accumulation de matière organique (3,5 cm par siècle en moyenne) pouvant au bout de plusieurs milliers d’années constituer des épaisseurs de plusieurs mètres.

Dans le massif du Ballon d’Alsace, l’épaisseur de certaines tourbières peut atteindre 6 ou 7 mètres.

Des plantes carnivores tout à fait inoffensives

Les tourbières sont des biotopes qui présentent des conditions extrêmes pour la Vie : très forte acidité, présence d’eau de façon presque continue, grande pauvreté en substances minérales et écarts thermiques importants. De telles conditions vont avoir pour conséquence que seules les plantes très adaptées à ce milieu vont pouvoir y survivre.

Une des plantes les plus typiques et qui est visible dans les tourbières du Ballon d’Alsace est la Drosera. Vous pouvez la trouver généralement sur le pourtour de zones où l’eau stagne au niveau de mares mais ne vous attendez pas à la voir du premier coup d’oeil malgré sa teinte rouge : sa petite taille, seulement quelques centimètres, la cache du promeneur.

Cette plante a la particularité de pallier le manque en substances minérales, en particulier l’azote, par la capture de petits insectes qui seront ensuite digérés au niveau de poils gluants ; c’est la raison pour laquelle on parle souvent de plante carnivore à propos de la Drosera, mais rassurez-vous elle est parfaitement inoffensive et la quantité d’insectes capturés chaque année est très faible.

D’autres plantes comme l’Andromède vont fixer l’azote de l’air par le biais d’une association très efficace entre champignons et racines ; la nature sait se montrer inventive pour contourner les obstacles qu’elle trouve sur son chemin.

Outre les Droseras et l’Andromède, les tourbières du Ballon d’Alsace accueillent de nombreuses plantes : plusieurs espèces de carex, la linaigrette avec sa hampe florale ressemblant à du coton, la Canneberge avec ses gros fruits rouges et ses minuscules feuilles lancéolées, 3 espèces de Myrtilliers qui feront la joie des amateurs de tarte, etc.

Les tourbières du Ballon d’Alsace

Sans être de taille importante comme certaines tourbières du Jura, les tourbières des Vosges et plus particulièrement celles du massif du Ballon d’Alsace n’en possèdent pas moins un attrait et un charme qui tient très certainement à leur petite taille, à la topographie affirmée et à l’environnement très sauvage des sites qui les accueillent. Nous allons donc successivement parcourir depuis la partie ouest du Ballon ces tourbières témoins d’une flore fossile remontant à quelque 10000 ans !

La tourbière de Bravouse

Située en Haute-Saône sur la ligne de crête reliant Belfahy au Ballon de Servance, cette tourbière se présente sous la forme d’une vaste clairière parsemée de bouleaux de petite taille sur son pourtour et dont le centre est occupé par un étang de forme allongée dont les eaux couleur noir d’encre ne sont pas sans inquiéter le promeneur qui visite pour la première fois ce lieu. La particularité de cette tourbière est de se trouver en partie sommitale : aucune pente alentour ne vient encadrer ce site.

La ligne de crête, qui ici s’élargit très sensiblement, permet l’existence d’une zone relativement plane où l’eau peut stagner facilement. Aucune eau de ruissellement ne venant alimenter cette tourbière, ce sont uniquement les précipitations abondantes et fréquentes sur le massif du Ballon de Servance qui alimentent la tourbière.

Les tourbières du Rosely

Ces tourbières au nombre de deux sont situées sur la commune de Plancher les Mines, dans le fond de la vallée du Rahin sur le versant sud du Ballon de Servance, à une altitude variant de 900 à 1000 m. Contrairement à la tourbière de Bravouse, ces deux tourbières cotoyent un relief très accusé car elles occupent le fond d’un cirque glaciaire.

La plus grande des deux tourbières, le Grand Rosely, est de taille assez importante : environ 6 ha ; sa profondeur maximum est de 7,50 m et le processus de formation de la tourbe est encore actif car un marais occupe le centre de cette tourbière. Une espèce rare fréquente ce milieu : le Camarine (Empetrum nigrum).

Le Petit Rosely, de taille beaucoup plus modeste, est situé quant à lui au fond du cirque glaciaire ; des éboulis colonisés par de I’Erable sycomore venant même lécher les bords de la tourbière. De forme très bombée, cette tourbière est en fin d’évolution et un tapis de carex et de myrtilliers colonise sa surface. De par son éloignement de la route qui mène au Ballon de Servance et de sa faible fréquentation, le Petit Rosely héberge régulièrement un hôte remarquable : le Grand Tétras !

Les tourbières de la Grande Goutte

Ces tourbières, disposées en chapelet sur presque 1 km, occupent des replats séparés par quelques mamelons sur la ligne de crête Ballon d’Alsace / Planche des Belles Filles, au niveau de la tête de la Grande Goutte. L’ambiance est ici très forestière car ces tourbières étant de petite taille la forêt domine très fortement ; quelques plantations de résineux ont même été réalisées sur une des tourbières, sans grand succès vu l’aspect chétif de nombreux sujets. Une de ces tourbières a semble-t-il été exploitée autrefois, car d’après une étude pollinique réalisée dans les années 1965, il manquerait une épaisseur de 4m !

La tourbière des Fagnes

La tourbière des Fagnes, dont le nom dérive de sphaigne, occupe une dépression en contrebas de l’Hôtel du sommet le long de la Savoureuse. De forme bombée et en fin d’évolution cette tourbière est en pente contrairement à la plupart des tourbières qui ont une assise horizontale car formées dans des étangs. La grande humidité du Ballon d’Alsace conjugée à des températures assez basses ont permis à cette tourbière de se former et d’évoluer jusqu’à son terme actuel. Au niveau floristique ce sont les carex qui dominent ainsi que les myrtilliers ; au bord de quelques mares le visiteur pourra admirer la rare Drosera, aux poils gluants, véritable piège à insectes. Cette tourbière est la mieux conservée du Territoire de Belfort malgré la construction d’un captage qui dans les années 75 détruisit sur ce site une autre tourbière située plus en contrebas.

La tourbière de Sewen

Le lac de Sewen situé au fond de la vallée de la Doller dans le Haut-Rhin occupe une ancienne dépression post glaciaire qui est approvisionnée en eau par un ruisseau : le Seebach. Ce plan d’eau, véritable lac de plaine dont la superficie est de 6 ha et sa profondeur de 12 mètres, voit sa partie nord-est occupée par une tourbière. Celle-ci appartient à la catégorie des tourbières plates oligotrophes car alimentée en eaux riches en substances minérales à l’encontre des tourbières bombées entrophes comme celle de Bravouse qui sont alimentées par les eaux de pluie très faiblement minéralisées. De par cette présence d’éléments minéraux et de sa faible altitude une flore très variée se développe à sa surface comme le Trèfle d’eau, le Comaret, la Parnassie ou la Scheduchzérie des marais. Cette tourbière faillit subir le même sort que la tourbière de Liespach dans les Vosges qui disparut à tout jamais sous les eaux d’un barrage.

Les tourbières : combustibles, archives naturelles, éponges, conservatoires, zones touristiques ?

Peut-être que les tourbières du Ballon d’Alsace vous sont un peu plus familières quant à leur origine et les plantes qui les composent. Mais il subsiste quelques particularités qu’il est bon de connaître pour qui veut avoir une vision un peu plus complète de ce milieu. Les endroits marécageux et en particulier les tourbières suscitèrent jusqu’à une époque récente un sentiment de peur et d’interdit comme l’atteste plusieurs textes de nombreux écrivains romantiques.

« Je marchais sur le marais saisi par je ne sais quelle angoisse la lande fumait de toute part, des brumes fantomatiques tourbillonnaient, la plante serpentiforme enserrait le buisson, à chaque pas jaillissait une brume, de chaque fente du sol montaient de mystérieux chuintements, la tourbière froufroutait dans l’haleine de la brume ».

Anette Von Droste.

Si l’on remonte quelques milliers d’années en arrière à une époque où certains hommes qui vivaient près des marais éprouvaient cette crainte dépeinte par les écrivains, nous pouvons grâce aux tourbières avoir une certaine idée des paysages végétaux que ceux-ci côtoyaient.

En effet, par la facilité que possède la tourbe de conserver l’enveloppe des grains de pollen qui s’y sont déposés, la tourbière peut raconter couche après couche, depuis les dernières glaciations, l’histoire végétale et donc climatique des sites où elle se trouve.

Dans les années 60, une équipe de scientifiques dirigée par le professeur Dresch, entreprit de déterminer la flore du Ballon d’Alsace depuis 8000 ans, par des carottages dans 4 tourbières de ce massif.

Très schématiquement les résultats de cette analyse peuvent se résumer à la succession végétale suivante : à la suite du retrait des glaciers des pentes du Ballon d’Alsace (vers -8000 avant JC) une végétation de type herbacée, parsemée de pins et de bouleaux colonise le massif ; puis au boréal (-6700, -5500 avant JC) on assiste à l’explosion du noisetier qui va envahir l’espace parallèlement à la chênaie mixte avec orme et chêne, puis avec tilleul et frêne.

Ensuite le pin ayant pratiquement disparu, le climat devenant plus humide durant la phase atlantique (-5500, -3000 avant JC), le hêtre toujours accompagné du chêne s’implante durablement alors que ce dernier sera progressivement supplanté par le sapin pour donner la forêt que nous connaissons actuellement sur le Ballon d’Alsace : la hêtraie sapinière.

En plus d’être de véritables archives de la nature, les tourbières produisent un combustible de qualité moyenne : la tourbe fut utilement utilisée à des périodes où d’autres sources d’énergie faisaient défaut. Ce fut le cas au XVIIe et au XVIII siècle où la surexploitation de la forêt entraîna une pénurie en bois dans de nombreuses régions.

Plusieurs communautés villageoises exploitèrent dans le Jura des surfaces importantes de tourbières. Dans les Vosges, cette exploitation fut toujours très faible du fait de la petite taille des tourbières et de leur éloignement des villages.

Dans le massif du Ballon d’Alsace, quelques tourbières connurent très certainement une exploitation : la tourbière de la Grande Goutte comme le montre l’analyse pollinique du professeur Dresch, peut-être la tourbière des Fagnes qui présente une rupture de pente inexpliquée qui pourrait être attribuée à un ancien front de taille. Une exploitation de tourbe existait également au pied du Ballon au début du siècle à Rougegoutte.

Au niveau hydrique, les tourbières jouent le rôle de véritables éponges : lors d’épisodes pluvieux elles vont absorber de grandes quantités d’eau qu’elles rejetteront ensuite lors de périodes plus sèches. C’est la constitution de la tourbe, qui peut absorber jusqu’à 35 fois son poids sec en eau, qui permet cette véritable prouesse !

Les tourbières pourront à I’avenir devenir aussi des lieux de découverte d’une nature encore sauvage. Le Ballon d’Alsace, à cause du prestige lié à son sommet et de son classement en grand site national, est fréquenté par un public très nombreux. Une ou deux tourbières accessibles par des sentiers aménagés et mises en valeur par des panneaux thématiques contribueront au niveau du grand public à faire prendre conscience de leur richesse et de leur fragilité.

En tout cas, les tourbières du Ballon d’Alsace sont déjà prêtes à vous accueillir si vous apprenez à les respecter et si vous êtes prêts avec elles à feuilleter le « Grand livre de la Nature ». Alors à la place d’un sentiment confus, méfiant, voire hostile à l’égard des tourbières vous éprouverez, je le souhaite grâce à la visite des tourbières du Ballon d’Alsace, un certain attrait pour ces milieux empreints d’un peu de mystère et de beaucoup de poésie.

Les monnaies du vieux-château de Rougemont

« Et la médaille austère que trouve un laboureur

sous terre révèle un empereur » (Théophile Gauthier)

Sous le vocable de numismatique se cache ce que certains appellent une science, d’autres un art ou simplement la passion du collectionneur de monnaies. Pour nous, archéologues médiévistes amateurs, confrontés surtout à des problèmes de chronologie et de datation, notre intérêt réside dans le fait que les monnaies représentent l’un des meilleurs instruments de datation qui soient.

L’attitude du numismate et celle de l’archéologue sont assez différentes. Le premier étudie l’objet pour lui-même et ne néglige pas sa valeur marchande. Pour nous aujourd’hui, notre seule ambition est de vous présenter la série monétaire mise au jour sur le site au cours de nos 12 années de recherche. Cette série est riche par sa diversité et les renseignements inédits qu’elle apporte sur l’occupation du château.

Mais pour peu que l’on soit curieux, une monnaie apporte bon nombre d’informations sur les évolutions techniques, économiques et sur le contexte politique ou religieux du moment.

Le métal employé, le poids, la légende, l’empreinte, sont autant d’éléments révélateurs de situations générales ou locales.

Les monnaies médiévales sont en argent, très minces (0,5 mm), car elles étaient préalablement « découpées » manuellement dans une feuille en argent, ce qui explique leur contour irrégulier. Le flan ainsi obtenu, nettoyé et chauffé, était « frappé » au marteau, uniquement d’un côté, ce qui donnait une monnaie uniface ou bractéate, ou, entre deux moules ce qui donnait l’avers et le revers de la pièce. Le relief obtenu variait avec la puissance et la précision du geste, c’est pourquoi presque aucune pièce n’est rigoureusement identique à une autre de la même série, mais si elles sont toutes jumelles en valeur fiduciaire.

Ce système de fabrication très rudi- (…) l’invention du marteau mécanique par Léonard de Vinci, au début du XVIème siècle.

Certains s’étonneront peut-être de la présence d’un aussi grand nombre de monnaies sur le site. Les occupants étaient-ils si riches ? Certainement pas ! Alors comment expliquer cette profusion ? Il convient d’abord de comparer le chiffre de 107 pièces avec les 200 années d’occupation des lieux, ce qui donne en moyenne 1 monnaie perdue pour une période de 2 ans. Cela est peu finalement. Il faut également tenir compte des conditions de vie à cette époque. Les gens séjournaient dans des pièces très sombres car les ouvertures étaient petites et peu nombreuses. Les sols de circulation étaient souvent en terre et l’éclairage, à l’aide de petites lampes à huile ou à suif, très médiocre. Lorsque l’on perdait une monnaie, on ne s’en rendait pas compte… elles étaient si légères (0,4 à 1 gramme). Cela ne faisait aucun bruit sur un sol en terre et on ne les repérait pas étant donné leur couleur grise et l’insuffisance de clarté.

Les découvertes ont été faites sur l’ensemble du site avec une densité plus grande dans les deux bâtiments d’habitation et dans la zone de passage devant la tour. On remarquera cependant une concentration « anormale » de 11 pièces sur un mètre carré. S’agissait-il d’un dépôt caché que l’on appelle « trésor », même si le nombre et la valeur ne sont pas considérables ? Hypothèse plausible car l’endroit correspond à l’extrémité d’un grand bâtiment constuit à l’origine et détruit lors du remaniement important du château. Autre explication possible : la proximité d’un gros poêle dont on a retrouvé l’embase, endroit privilégié où l’on se réunissait pour réaliser certains travaux ou pour jouer aux dés, aux échecs, etc. La situation « verticale » de ces monnaies, c’est-à-dire leur position dans les strates ou couches d’occupation, nous apporte des renseignements importants sur la chronologie de l’occupation.

Nous avons maintenant la preuve :

- que l’origine de la construction remonte à la deuxième moitié du XIIème siècle alors que la première mention du château-haut de Rougemont n’apparaît dans les textes qu’en 1295.

- que l’occupation permanente du château a duré deux siècles avec un remaniement architectural important vers 1300.

- que sa destruction est à mettre à l’actif des troupes d’Enguerrand de Coucy qui ravagèrent la région en 1375.

Parallèlement, la datation assez précise des couches d’occupation permet, par association, de dater le matériel archéologique qu’elles contiennent. Ceci a l’avantage de confirmer ou de préciser certaines typologies comme par exemple les ustensiles en céramiques. Toutefois, gardons-nous quand même d’être trop catégorique car, lorsque l’on connaît la date de l’émission à laquelle une pièce appartient, tout n’est pas dit. En règle générale, c’est à bon droit que l’on considérera celle-ci comme représentative du numéraire en circulation, au lieu et à la date où elle a été égarée, mais n’oublions pas non plus, surtout dans le cas de « trésors », qu’ils pouvaient être composés de pièces sorties depuis longtemps de la circulation. Sur notre site, la diversité des espèces dans une même couche d’occupation, garantit une datation relativement précise.

Pour terminer notre analyse, on remarquera aussi qu’il n’y a pas de prédominance géographique marquée et que nos monnaies reflètent assez bien des influences et des courants commerciaux sensiblement équivalents entre le Royaume de France et l’Empire germanique. Cela est plutôt logique pour la Seigneurie de Rougemont qui apparaît comme un « No man’s land » entre ces deux puissances et qui, au gré des alliances et des successions dépend à l’ouest des Ducs de Bourgogne, tout en participant souvent à la politique impériale à l’est.

LES MONNAIES ROYALES – 26 exemplaires pour 4 rois

1203-1214

Denier de Philippe Auguste (Philippe II), frappé à l’Abbaye Saint Martin de Tours, après confiscation de la Touraine en 1203 – 2 exemplaires. S’étant emparé de la Touraine, il adopte le denier tournois qui avait été créé par l’Abbaye de Saint-Martin. Cette réforme présente un intérêt capital car elle marque le début d’une nouvelle ère monétaire. En effet, le système tournois durera jusqu’au règne de Louis XVI. Bien que le denier Parisis (de Paris)) soit plus fort qu’un quart, c’est le denier tournois qui bénéficia de la plus grande zone d’influence.

1214-1223

Après la bataille de Bouvines en 1214, l’inscription SCS Martinus devint Turonus Civis (ville de Tours) – 3 exemplaires.

1226-1270

Denier de Saint-Louis ou Louis IX – 12 exemplaires

1290

Double (denier) tournois de Philippe IV Le Bel – 1ère émission. Le droit en est la face avec la grande croix et comportant la légende Philippus Rex. Au revers, fronton de châtel tournois entre deux lis et légende Moneta Duplex – 1 exemplaire

1303

Seconde émission de Double tournois de Philippe IV le Bel. Se reconnaît grâce au globule sous le fronton triangulaire du revers – 2 exemplaires.

A une époque où l’argent était devenu très cher, on décide d’arrêter la fabrication des deniers tournois dont on tenait à conserver les conditions de titre et de poids par référence au bon denier de Monseigneur Saint-Louis. Mais la demande en numéraire était telle que Philippe le Bel dUt faire frapper des petites espèces. Il préféra alors créer un nouveau numéraire : le double tournois qui en réalité ne valait intrinsèquement (poids et titre d’argent) qu’une fois et demie le denier tournois alors qu’il était donné pour 2 tournois. C’était la première pièce de monnaie à cours forcé de l’histoire française à preuve, on fait graver au revers, ce qui est inédit, la valeur de cours MON (éta) DUPLEX REGAL (is).

C’est le genre de manipulation qui valut à ce roi la réputation de « faux monnayeur », ce qui ne veut rien dire en l’espèce et s’avère d’une grande injustice quand on sait les prodiges que ce souverain tenta pour maintenir contre vents et marées économiques, une monnaie valable ( identification et renseignements communiqués par Jean Belaubre chargé de Recherches au Cabinet des Monnaies et Médailles à Paris.).

1309

Maille tierce. Emission de 1309-1310 de Philippe IV le Bel – 1 exemplaire en très bon état. La maille valait la moitié d’un denier.

1311

Bourgeois simple frappé par Philippe le Bel à partir du 26 janvier 131i – 4 exemplaires.

Burgensis (Bourges) – Dans le champ en 2 lignes sous un lis NOV/VS (nouveau).

1322-1328

Double parisis (billon) de Charles IV le Bel – 1 exemplaire.

Croix fleurdelisée Moneta Duplex Couronne Karolus Rex

LES MONNAIES ÉPISCOPALES FRANCAISES – 40 exemplaires

Deniers des Archevêques de Besançon dits « à la main bénissante » ou encore « Estevenans » car ils portent le titre de Saint Etienne : Prothomarthir du moins en abrégé soit Pthomartir. Au revers : croix pattée et légende Bisuntium (Besançon)- 30 exemplaires sur le site.

Dès la période carolingienne, le nom de Saint Etienne avait été mis sur la monnaie de Besançon. C’est ce qui la fit appeler « estévenante ». Les archevêques adoptèrent ensuite le type de la main bénissante qui jouit d’une grande faveur. Ces estévenans étaient très prisés du public et leur aire de circulation s’étendit jusqu’en Auvergne, en Brie et en Champagne. Leur présence dans tous les niveaux d’occupation du site est logique puisqu’ils ont été en circulation du milieu du XIème siècle et jusqu’en 1534. Ils ne peuvent donc permettre une datation précise des couches archéologiques. Toutefois la forme du O de Pthomartir permet de les situer car le O rond est apparu après le O long, à la fin du XIIIème, voire au début du XIVème.

Denier de LANGRES – 1 exemplaire

Crosse épiscopale accostée d’un croissant à gauche et d’une étoile à droite – Ludovicus Rex Croix cantonnée d’une croisette et d’un oméga. VRBS Lingonis

Ce denier fait partie de la série dite Semi-Royales frappée pendant le règne du roi Louis VII. 1137-1180.

Denier anonyme des Archevêques de LYON – 1 exemplaire – non représenté. C’est sans doute la monnaie la plus ancienne découverte sur notre site : antérieure à 1157.

Denier de l’Abbaye Saint-Martin de Tours – 5 exemplaires Croix pattée – Turonus Civi R/SCS Martinus

Ces deniers étaient frappés par l’Abbaye avant confiscation par Philippe Auguste, donc avant 1203.

Denier de CLERMONT (Puy de Dome) 1 exemplaire Croix à bras arrondis – VRBS.ARVER- NA.

Tête de vierge de face portant une couronne dégénérée ressemblant à un bandeau – SEA.MARIA.

Fin XIIème, début XIIIème.

Denier de I’Evéché de MAGUELONNE (Hérault) – 1 exemplaire

Datation imprécise entre 1215 et 1232.

Obole de même type : Poids et valeur égale à 1/2 du denier précédent 1 seul exemplaire . Non représenté.

LES MONNAIES SEIGNEURIALES – 9 exemplaires

1198-1239

Denier de Robert de Courteney, seigneur de Celes et de Mehun, fief dépendant des Comtes de Blois – 1 exemplaire.

Croix évidée, ancrée aux quatre branches – Robert de May.

Croix simple – Sire de Celes.

Denier de Provins de Thibault IV,

Comte de Champagne – 1 exemplaire.

Croix cantonnée d’un oméga au 1er, d’un alpha au 4è et d’un croissant aux 2è et 3è – Tebat Comes R/Peigne surmonté de 3 tours crénelées – Castri Pryyins

1305-1315

Denier de Hugues V, Duc de Bourgogne frappé à DIJON – 3 exemplaires.

Ugo Burgundie – Dux sur une fasce traversant une annille.

Divionensis – Croix cantonnée de 2 trèfles aux 2è et 3è.

1305-1315

Denier de Hugues V, Duc de Bourgogne frappé à AUXONNE – 1 exemplaire. Cet atelier en terre d’Empire ne relevait pas comme Chalons ou Dijon du Royaume de France. Non représenté.

1303-1330

Denier de VIERZON émis Par Marie de Brabant – 1 exemplaire.

Pièce très rare à cause vraisemblablement de la courte durée de l’émission.

Marie de Brabant – Croix à Pointes. DNA.Virsionis – Ecusson aux armes de Brabant.

1309-1343

Double denier de Robert, Comte de Provence, Roi de Sicile – 1 exemplaire.

RO.IHR.SICIL.REX – Buste couronné à gauche.

COMES.PVINCIE – Croix cantonnée d’un R au 2è.

1348-1389

Denier de Jean 1er, Duc de Lorraine – 1 exemplaire. Non représenté.

LES BRACTEATES SUISSES ET RHIN SUPERIEUR

22 exemplaires

Une bractéate est une monnaie frappée uniquement sur une face. Ce type de pièce était en circulation en Allemagne, en Pologne et en Suisse. Au moyen-âge, la seigneurie de Rougemont dépendait religieusement de l’évêché de Bâle. Cette série monétaire très intéressante comporte 14 espèces différentes.

1150-1204

Pfenning à la croix de St-André – 3 exemplaires

Ils font partie des pièces les plus anciennes retrouvées sur le site. Leur présence dans les premières couches d’occupation apporte la preuve formelle d’une construction dans la deuxième partie du XIIème siècle. L’atelier de production était situé à Bâle ou dans les environs immédiats.

1215-1238

Evêque Heinrich II von Thun – 3 exemplaires

Evêque coiffé de la mître tenant sa crosse dans la main droite et un livre ouvert dans la main gauche.

Poids 0,42 gr.

1249-1262

Pfenning de l’Evêché de Bâle – 2 exemplaires

Frappé à Bâle ou peut-être à Ferrette. Il circula uniquement dans le Sundgau. Ange de face, tête bouclée, ailes déployées. En-dessous tête d’Evêque coiffée d’une mître à deux pointes.

1249-1262

Berthold de Ferrette, Evêque de Bâle – 3 exemplaires

Petite tour fichée de deux crosses épiscopales. Berthold était le frère d’Ulric II, Comte de Ferrette. A eux deux, ils détenaient tous les pouvoirs.

1285-1300

Monnaie de Zofingen, Maison des Habsbourg – 1 exemplaire

Grafen von Froburg – Tête d’homme de face portant un collier de perles. De part et d’autre de la tête 2 étoiles, au-dessus demi-lune. Entre les étoiles et la demi-lune, Z.O.V.I.

1310-1325

Gerhard von Wippingen (Vuippensl – 1 exemplaire

Tête d’Evêque tournée vers la gauche entre 2 croix processionnelles. Poids 0,36 gr.

Gerhard von Wippingen était évêque lorsqu’il joua un rôle important à la cour papale en Avignon. Le pape Clément V lui attribua alors la récompense des Roses d’Or. C’est peut-être suite à cette distinction que Gerhard fit frapper un nouveau pfenning ou son buste est fiché de 2 rosettes à 5 perles. – 2 exemplaires

Cet évêque semble avoir été prolixe puisque on lui attribue aussi l’exemplaire où son buste mitré est entre 2 calices. 1 exemplaire

Avant 1330

Heller de Schwabisch Hall (ville impériale) – 1 exemplaire

Un heller valait 1/2 pfenning.

Début XIVème :

Maison de Habsbourg – 2 exemplaires frappés à Lauffenbourg.

Lion marchant à droite.

Animal chimérique. Licorne de mer ? Corne sur le front et pieds fourchus.

XIVème siècle :

Bractéate frappée dans un atelier du Rhin supérieur au XIVème. Coq de bruyère ? Pièce rare dont on ne

connaissait qu’un seul exemplaire mis en vente aux enchères à Bàle en 1980.

Non identifie : 2 exemplaires

MONNAIES DIVERSES – 6 exemplaires

Entre 1420 et 1470

Pfenning au lis. Monnaie municipale de Strasbourg.

A l’origine, les pfennings avaient de larges bords autour du poinçon. Des fraudeurs rognaient ces bords sans entamer la frappe pour récupérer le surplus de métal. Pour cette raison, on décida en 1393, de supprimer ces bords et d’inscrire le grénetis immédiatement près de la circonférence. Désormais on n’acceptera plus « dans les villes, châteaux et pays » que les pfennings qui ne passeront pas à travers les mailles d’un tamis calibré spécialement.

Fin XVIème, début XVIIème

Rappen de Fribourg en Brisgau – 2 exemplaires

Le Rappen correspondait à la valeur du pfenning. Tête d’aigle dans un écu espagnol.

Ces 2 bractéates ont été mises au jour au-dessus de la sole d’un four à pain manifestement construit au cours d’une réoccupation provisoire du château pendant la guerre de 30 ans.

1640

Vierer municipal de Strasbourg – 1 exemplaire

C’est le poids de cette pièce frappée à plusieurs reprises qui permet sa datation. L’émission de 1640 donnait des pièces pesant de 0,95 à 1,20 gr. Sa vaIeur était de 2 kreuzers (2K) équivalent de 4 pfennings.

Au droit : MON (éta) NOV (a) ARGENTINENSIS soit nouvelle monnaie de Strasbourg. Ecu à la bande surmonté de la mention 2K.

Au revers; Sorte de feuille représentant la marque du maître de l’atelier puis GLORIA IN EXELSIS DEO. Au centre le lis de Strasbourg.

La situation de cette pièce dans les couches d’éboulis, nous renseigne sur l’état de délabrement du site à cette époque et confirme également la destruction volontaire des places alsaciennes dites « fortes », ordonnée par Louis XIV après le traité de Westphalie.

1699

Double denier de Louis XIV – 1 exemplaire

BB marque de l’atelier monétaire. Couronne au-dessus de 3 fleurs de lis. Cuivre, poids 2,37 gr.

Bien évidemment cette pièce n’est pas à mettre en relation avec une occupation. Nous la mentionnons ici pour être complet.

Jeton Mereau ou jeton anépigraphe XIVème – 1 exemplaire

Ecu à six fleurs de lis – Croix fleurdelisée.

Les jetons et les Méreaux du Moyen-âge peuvent apporter des précisions sur certains faits historiques comme par exemple, les méreaux de Montségur qui servaient de signe de reconnaissance aux membres de la secte. Ils nous renseignent surtout sur des coutumes de la vie quotidienne qui sont à l’origine d’expressions courantes comme : « faux-jetons, payer en monnaie de singe, etc. ».

L’exemplaire trouvé au Vieux-Château de Rougemont est connu au XIVème siècle comme étant un méreau à compte utilisé pour la comptabilité publique et privée, l’empreinte reproduisant le type monétaire qu’il était sensé représenter.

Valeur de la monnaie : quelques repères simples

La livre tournois (de TOURS) n’est pas une monnaie réelle, c’est une monnaie de COMPTE qui sert de mesure commune pour exprimer des sommes d’argent, quelles que soient les espèces qui serviront à payer.

C’est CHARLEMAGNE qui partagea la livre d’argent (alors de 367 gr) en 20 sous de 12 deniers. Il fallait donc 240 deniers pour payer 1 livre tournois. Les premiers sous d’argent fin appelés GROS apparurent sous SAINT-LOUIS et correspondaient exactement au SOU de compte, soit 12 deniers.

À titre de comparaison l’ECU d’argent valait 3 livres dans son acceptation la plus ordinaire. Le nom de franc apparaît pour la première fois en 1575.

Remerciements :

- à Jean DELAUBRE, chargé de recherche, Conservateur du Musée des Monnaies et Médailles – 11 Quai de Conti – 75270 PARIS CEDEX 06 pour l’identification des monnaies françaises et les renseignements qui s’y rapportent.

- à Gérard SCHWOB, membre du G.A.M.A. (Groupe d’Archéologie Médiévale d’Alsace) qui a identifié les bractéafes suisses et rhénans.

- à Christophe COUSIN, Conservateur du Musée de Belfort pour l’identification de certaines monnaies et la réalisation des diapos et photos.

- à Bernard MATHEY, membre de l’équipe de fouilles pour la réalisation d’une partie des photos.

Bibliographie :

- Pour les débutants qui voudraient s’initier, il pourront consulter utilement ‘. « Les monnaies françaises ou l’histoire de France par les monnaies » de A. DIEUDONNE. Paris 1933.

- Pour l’identification et l’étude des monnaies féodales, le répertoire le plus riche quoique vieilli, reste celui de Faustin POEY D’AVANT : « Monnaies Féodales de France » 1858-62. Réédité en 4 volumes par Arnaldo FORNI – BOLOGNE – 1975 – ou par Akadémische DRUCK und VERLAGSANSTALT – GRAZ (Autriche) en 1961 .

- Erich B. CAHN « Catalogue des Monnaies suisses et allemandes.

- Catalogue des Monnaies Suisses de la Société Suisse de Numismatique BERN.

L’école à Saint Germain le Châtelet aux 18ème et 19ème siècles

À la fin du 19ème siècle, sous l’impulsion de Jules Ferry, l’école laïque, gratuite et obligatoire est mise en place. Pourtant, bien avant les grandes lois scolaires des années 1880, il existait en milieu rural des écoles villageoises. Elles étaient le plus souvent installées de façon précaire et fréquentées irrégulièrement. La qualification de l’instituteur laissait parfois à désirer. Néanmoins ces écoles ont rendu un service non négligeable et ont permis la mise en place, sans heurt, de l’instruction publique.

L’école de Saint Germain le Châtelet témoigne de l’histoire déjà ancienne de l’enseignement dans la région sous-vosgienne.

Au 18ème siècle : le temps des recteurs d’école

Le 29 septembre 1764, les bourgeois habitants de Saint Germain font une pétition pour ne pas payer la dîme des pommes de terre au seigneur de Roppe. Sur cette pétition vingt cinq laboureurs ont signé leur nom, il n’y a que deux croix d’illettrés.

Mais le premier document indiquant la présence d’un enseignant au village, nous le trouvons dans les registres paroissiaux. En effet, le 8 mai 1773, dans l’acte de décès de Marie Catherine, fille de Jean-Jacques Robert originaire de Dorans, celui-ci est déclaré ludimagister (maître d’école) à Saint Germain. Il y est encore en 1777 lors du décès de son fils André. Le 15 avril 1780, son épouse Marguerite Martin meurt, elle a trente six ans.

En 1788 la fabrique de l’église donne soixante deux livres à Jacques Robert, maître d’école, pour l’achat d’un fourneau. Il décède en février 1794, âgé de soixante cinq ans, et toujours enseignant dans la commune. Nous savons qu’il était également menuisier, il a fait des meubles pour l’église, une armoire se trouve dans la sacristie actuelle, datée de 1778. Donc depuis février 1794 il n’y a plus d’enseignant. En janvier 1795, c’est-à-dire un an après, le conseil municipal s’en préoccupe et prend une délibération que nous reproduisons dans son originalité.

« Ce jourd’huy vingt troisième jour du moy de nivose, troisième année de la république française, une et indivisible. La municipalité de Saint Germain étant assemblée ce présent jour au lieu ordinaire de nos séances, ou l’agent national nous aurait représenté la nécessité urgente là où se trouvait la jeunesse du dit lieu d’être instruit. Que depuis fort longtemps il n’avait pas de maître d’école pour l’instruction et qu’il serait nécessaire d’avoir un instituteur provisoire pour l’instruction de la jeunesse. En attendant que ceux établis par la Convention soient en activité.

Sur quoi il se serait présenté François Bailly, volontaire au dit lieu, un citoyen d’un civisme pur qui aurait déclaré être en état de les instruire et leur apprendre le nécessaire.

La municipalité de Saint Germain est convenue avec le dit Bailly la convention provisoire qui s’en suit. Savoir que le dit Bailly sera tenu de fournir la maison d’instruction et fournira le bois de chauffage nécessaire pour échauffer le poele d’instruction . Et tenir la dite école depuis les huit heures du matin jusqu’à onze heures et depuis midi jusqu’à quatre heures.

Les règles de l’arithmétique, de ne rien enseigner contraire aux loy de la Convention.

Cette convention commence le 25 nivose et fini le 30 de Germinal. Le dit Bailly recevra pour rétribution par chaque élève une somme de une livre, dix sols par moy et deux cordes de bois qui lui seront délivrées dans les forêts communales pour l’échauffage de son poele.

Fait et arrêté à Saint Germain les jours et an ci devant et avons signé : Bailly volontaire – Crave maire – Tavernier greffier. »

À titre comparatif, à la même époque, un boisseau (environ treize litres) de colza valait dix livres (une livre = douze sols). André Bobay a reçu trente livres pour avoir porté à Colmar l’argenterie de l’église, en réquisition.

Mais qui est donc ce François Bailly qui prétend être capable d’instruire les enfants ? Voici son histoire : Il est né à Saint Germain en 1751, où il se marie le 22 octobre 1776 avec Anne-Marie Crave. De ce mariage naissent deux enfants qui meurent en bas âge. Sa femme décède en 1788, il se retrouve seul.

En 1791 la patrie est en danger, la République a besoin de soldats, alors Bailly va s’enrôler. Le 3 octobre 1791 il est admis à l’armée du Nord comme fusilier de la septième compagnie du deuxième bataillon du Haut-Rhin, où il sert avec honneur et probité pour une solde de 5 sols 6 deniers (28 centimes) par jour. Son supérieur dira de lui : « notre franc frère d’armes ne nous a donné que des preuves du patriotisme le plus pur, il a contribué par son exemple et son courage au maintien du bon ordre. C’est pourquoi nous prions tous ceux qui seraient à prier d’avoir pour lui tous les égards que l’on doit aux vrais républicains. »

Le 16 octobre 1793, au combat dans les forêts de Fort sur Sambre, François reçoit un coup de feu au talon droit. La blessure est grave, les os ont été fracassés ! Six mois plus tard les officiers de santé de Maubeuge lui délivrent un certificat de réforme parce qu’il ne peut plus faire « voyager sa jambe ».

Son bataillon lui délivre également un certificat de blessure, de bonne conduite et de civisme que signe le commandant Wuillitz. Le général Cotigny fournit lui aussi une lettre vantant le patriotisme du sans-culotte Bailly.

Muni d’un congé et des certificats ci-dessus, François se présente au directoire du District de Belfort qui alloue au blessé l’indemnité journalière de 30 sols (1,50 F) fixée par la loi.

Revenu dans son village il est donc admis aux fonctions de maître d’école en janvier 1795, fonctions qu’il n’exercera que quelques mois puisque le 14 juin de la même année c’est Jean Monnier qui est nommé instituteur.

Le 15 brumaire de l’an IV (novembre 1795), François Bailly est élu agent officier public (maire) de Saint Germain, il le restera jusqu’en 1799. Le 17 brumaire de l’an XII (novembre 1803) François se remarie avec Marie Bernard (leurs descendants habitent encore au village). Il décède à Saint Germain le 3 novembre 1812.

« Jean Monnier s’oblige d’enseigner les élèves… »

« Vu la circulaire du 2 avril 1811 concernant l’instruction primaire un accord a été fait avec Jean Monnier instituteur et les communes de Saint Germain et de Bethonvilliers réunies pour l’instruction des enfants.

Le 12 mai 1811, les maires et conseillers municipaux de ces deux communes sont réunis à la mairie de Saint Germain. Après discussions et réflexion, prenant en considération les mérites et les talents du sieur Monnier, instituteur dans la commune depuis le 26 prairial de l’an 3 et jusqu’à ce jour. Le dit Monnier s’étant conformé aux décrets et demandé à faire partie de l’université impériale ce qui le rend apte à remplir les dites fonctions, s’étant également rendu à la mairie, ils ont ensemble fait le traité dont voici l’essentiel.

Que Jean Monnier s’oblige d’enseigner les élèves des dites communes, seulement de leur apprendre à lire, écrire, le calcul décimal et les premières notions de l’idiome français, le catéchisme impérial, les prières du matin et du soir, les réponses de la messe et le plein-chant suivant les usages et coutumes.

Qu’il sera tenu de faire classe pendant toute l’année sans interruption ni vacances, excepté l’après-midi du jeudi de chaque semaine. D’observer, de faire observer dans la classe une sage et bonne discipline, la décence, l’obéissance, propreté et salubrité. De chauffer la salle en temps d’hiver. De tenir classe, en hiver depuis le grand matin jusqu’à onze heures, depuis midi jusqu’à quatre heures du soir. En été depuis les sept heures du matin jusqu’à onze heures et depuis midi jusqu’à quatre heures.

Pour rétribution des obligations ci-dessus relatées, il percevra des mains des receveurs municipaux, une somme de cent quatre vingt six francs. Laquelle sera prélevée chez les chefs pères de famille des élèves d’après des états qui seront fournis. Non compris les indigents qui lui seront payés sur les revenus communaux. Dont soixante deux francs pour ceux de Bethonvilliers, payables en deux termes. Il percevra indépendamment, chaque lundi commencement de la semaine, dix centimes par chaque élève qui lui sera confié. Il se fournira un logement, jardin, verger, les bancs et tables nécessaires à la classe, moyennant une somme de soixante francs qui lui sera payée annuellement, quarante francs pour Saint Germain, vingt francs pour Bethonvilliers.

Il percevra annuellement pour rétribution de sonner la cloche de l’église journellement et les offices, vingt et un francs dont seize de Saint Germain et cinq de Bethonvilliers. Le sieur Jean Monnier, marguillier et sacristain déclare qu’il n’exigera pour les casuels savoir : par enterrement cinquante centimes par messe chantée et par baptême, mariage, quarante centimes.

Que la présente convention aura la durée de neuf années commençant le onze novembre 1810 avec faculté de résilier dans le cas de mécontentement.

Ainsi convenu et lu à la mairie de Saint Germain le 12 mai 1811″.

Donc en 1795 c’est Jean Monnier qui est instituteur. En 1797 il est déclaré tisserand et maître d’école. D’après le traité que nous venons de voir, nous savons qu’il est également marguillier sacristain et sonneur de cloche.

Quelle épidémie ou quelle maladie a décimé cette famille en si peu de temps ? Le 12 mars 1818 Marguerite Crave épouse de Jean Monnier décède, âgée de 47 ans, le 26 mars leur fille Marguerite, âgée de 24 ans, et le 18 avril Jean Monnier meurt, il a 52 ans.

C’est son fils Jean-Claude également enseignant qui le remplace, il est âgé de 21 ans et se marie le 27 novembre 1821 avec la fille du meunier de Saint Germain, Marie Madeleine Monnier. Sans doute de santé délicate comme ses parents, il décède le 18 mai 1833 âgé de 36 ans.

Les maîtres d’école au 19ème siècle

Roueche Jean Baptiste : il est né à Angeot le 7 octobre 1807, âgé de 41 ans il se marie à Saint Germain le 21 novembre 1848 avec Marie Louise Sauvageot née à Saint Germain le 22 mars 1818, fille du percepteur. Il décède le 8 décembre 1886 âgé de 80 ans.

A son arrivée à l’école de Saint Germain en avril 1833, il perçoit un salaire de 280 francs par an. Mais en 1840, son traitement est calculé ainsi par le conseil municipal : 35 élèves paient 0,45 F par mois, soit 189 francs par an, plus 32 francs de la commune pour les 6 indigents. 80 francs pour faire le sacristain, 60 francs de secrétariat de mairie, 30 francs en nature de bois et fagots, le logement gratuit est évalué à 100 francs, ce qui fait un total de 489 francs par an.

En 1843, création d’un comité communal pour la visite des salles de classe. Mr le Maire, président, et le curé de la paroisse visiteront l’école quand ils le jugeront à propos. Le comité doit signaler les enfants de plus de six ans qui ne fréquentent aucune école.

Le 8 décembre 1884, la commission scolaire de Saint Germain, composée de Mr le Maire, président, Mr le Docteur Grisez délégué cantonal, Mrs Cordier, Cravat, Monnier, considère que vu l’état des absences présenté par l’instituteur, vu l’article 12 de la loi du 28 mars 1882, les pères des élèves qui ont manqué l’école plus de quatre demi-journées par mois, sont invités à comparaître devant la commission scolaire. Elle leur demande de prendre des mesures pour que ces absences ne se renouvellent plus.

Mais à la séance suivante, la commission déclare que toutes les absences sont justifiées, les motifs invoqués étant reconnus légitimes.

En 1876 Mr Roueche prend sa retraite, il est remplacé par Mr Carrillon Simon. La commune paie pour les sept enfants indigents qui fréquentent l’école. Il faut attendre les lois du 16 juin 1881 et 28 août 1882 pour que l’instruction primaire soit gratuite mais obligatoire.

Le 10 novembre 1882 Mr Roueche Ferdinant succède à Mr Carrillon, pour un salaire annuel de 1.200 francs. En 1889, Mr Monnier est titularisé, mais le 4 novembre 1901 c’est Mr Schuster Jules, instituteur, qui crée les premiers cours d’adultes dans la commune.

La première école : la maison Crave

Nous avons vu dans les traités entre municipalités et instituteurs que ceux-ci devaient fournir le poêle d’instruction, c’est-à-dire la salle de classe. Il en fut ainsi jusqu’en 1833 où la loi du 28 juin obligeait toutes les municipalités à créer une école primaire communale.

C’est également l’époque où les gens regardent avec envie le nouveau monde et ses richesses. Dans chaque village il y a quelques familles qui vendent leurs biens et partent pour l’Amérique. A Saint Germain, Germain Crave et son épouse Suzanne Tavernier se décident à partir et mettent en vente leur maison. C’est, à présent, le numéro 11 de la rue Principale.

Le conseil municipal est intéressé par cette vente. La maison conviendrait pour faire école, parce que située proche de l’église, l’instituteur étant aussi sacristain et sonneur de cloche.

Donc en 1883, André Bobay, « Maître ouvrier dûment patenté » est sollicité par les propriétaires pour faire l’expertise de cette maison.

*Etant sur les lieux, j’ai reconnu que le corps de logis a 19 mètres de longueur, 11,30 mètres de largeur. Il comprend un rez-de-chaussée maçonné en moellons, composé d’une cuisine, d’une chambre et d’une chambre à coucher, le tout d’une hauteur de 2 mètres et 1 centimètres. L’étage est en pans de bois et torchis de mêmes dimensions que le rez-de-chaussée, mais à peine 2 mètres de hauteur. Les dépendances comprennent une écurie, une grange et une remise. Une partie du corps de logis est couvert en tuiles, le reste et les dépendances en chaume.

Le dit bâtiment situé en bordure de la route de Belfort à Masevaux est proche de l’église, avec jardin et verger d’une contenance totale de 42 ares environ. La bâtisse dans un état passable est estimée 2.000 francs. Le sol, jardin et verger planté d’arbres fruitiers est estimé également 2.000 francs. Ce qui porte cette estimation à 4.000 francs.

Signé André Bobay. »

Après diverses discussions relatives à sa vétusté, cette maison est acquise par la commune le 1er octobre 1833 Pour la somme de 3.335 francs. Immédiatement on entreprend des travaux de rénovation et de transformation intérieure. Pour le rez-de-chaussée, la salle de classe au sud, et au nord la salle de mairie. A l’étage, le logement de l’instituteur. Un corps de garde de police, une grange, une écurie et une remise pour loger la pompe à incendie. Celle-ci sera achetée aux sieurs André, mécaniciens à Masevaux, le 17 mai 1844.

Le conseil s’est donc doté d’une mairie, auparavant la salle des délibérations était louée chaque année chez un particulier. A charge pour lui de fournir la lumière et « d’échauffer le poêle des séances en temps d’hiver ».

L’achat de cette maison en 1833 n’était pas une bonne affaire, puisqu’en 1834 il faut y faire des réparations. Il pleut dans la salle de classe, ce qui n’est pas étonnant puisqu’une partie du toit est en chaume. En 1841 la salle devient trop petite pour les 34 élèves payants et les 18 indigents.

Mais il faut attendre le 1er août 1847 pour que le maire expose au conseil que la maison d’école actuelle ne convient plus pour l’usage auquel elle est destinée. Non seulement de par sa forme mais encore à cause de l’exiguïté de la salle de classe qui se trouve évidemment trop petite pour les 80 enfants qui fréquentent l’école (ce chiffre a été volontairement exagéré par le maire, nous savons qu’il n’a jamais dépassé 60 élèves).

A la fin du 19ème siècle, sous l’impulsion de Jules Ferry, l’école laïque, gratuite et obligatoire est mise en place. Pourtant, bien avant les grandes lois scolaires des années 1880, il existait en milieu rural des écoles villageoises. Elles étaient le plus souvent installées de façon précaire et fréquentées irrégulièrement. La qualification de l’instituteur laissait parfois à désirer.

Néanmoins ces écoles ont rendu un service non négligeable et ont permis la mise en place, sans heurt, de l’instruction publique. L’école de Saint Germain le Châtelet témoigne de l’histoire déjà ancienne de l’enseignement dans la région sous-vosgienne. Et le maire poursuit :

« il importe donc, soit de construire un autre bâtiment ou bien de profiter de l’occasion qui se présente, c’est-à-dire d’échanger l’école actuelle contre une maison plus vaste appartenant à Tavernier Jacques. Celui-ci est disposé à la vendre ou à en faire l’échange avec la maison commune. La propriété Tavernier avec granges et dépendances est estimée 11.000 francs, tandis que l’école ne vaut plus que 2.000 francs. »

Tout le conseil est d’accord pour cet échange et on décide également que le terrain sur lequel sont placées granges et écuries sera l’emplacement de la future église. L’acte notarié est signé le 3 novembre 1847 en l’étude de Maître Pequignot, notaire à Belfort, entre Jacques Tavernier, son épouse Marie-Catherine Sauvageot et la commune de Saint Germain qui devra leur verser 9.000 francs pour cet échange.

La deuxième Mairie-École

Cette ferme, il faut l’aménager ; divers plans et projets sont étudiés. On ne sait pas pourquoi, mais le plan de l’architecte Mr Poisat en 1848 porte la mention « école des filles », et selon lui elles seraient 60 pour 334 habitants, alors qu’à Saint Germain, comme dans toutes les petites communes il n’y a qu’une seule école et qu’elle est mixte.

Jusqu’en 1856 les granges et greniers de cette ferme sont loués, mais vétustes et couverts en chaume ces bâtiments sont vendus pour la démolition en 1861. D’ailleurs il faut la place pour construire la nouvelle église. Cette même année 1861, le conseil vote un crédit de 2.000 francs pour un nouveau plan d’aménagement : au rez-de-chaussée la moitié sud pour la salle de classe. L’entrée au nord, à droite du couloir, la salle de mairie, à gauche le bûcher et les escaliers. L’étage toujours réservé pour le logement de l’instituteur. Le 12 février 1867, le maire demande un crédit de 250 francs pour la construction d’un puits à la maison d’école, attendu que celui existant devra être comblé pour la construction de l’église. Le conseil, considérant que l’instituteur ne peut rester sans eau, pas plus que les ouvriers employés à la construction de l’église, vote le crédit demandé. Le 30 avril 1878, l’architecte Genty réceptionne les travaux effectués à la maison d’école et dont la somme s’élève à 1.978 francs. Pour cette dépense, la commune a obtenu une subvention de 2.000 francs du Ministère de l’Instruction Publique. Le conseil décide que les 22 francs disponibles seront employés à l’achat de différents ouvrages qui viendront s’ajouter à la petite collection de la bibliothèque scolaire.

En 1897 un nouveau devis pour réparations à l’école se monte à 4.039 francs. Au cours de la séance du 13 juillet, le conseil vote une somme de 1.000 francs et sollicite une subvention pour le complément. Mais en août, le Directeur d’Académie, qui est venu sur place, fait un rapport défavorable au Préfet .

« En visitant la maison d’école de Saint Germain, l’une des plus anciennes et des moins bien établies du Territoire, j’ai constaté que les réparations projetées qui consisteraient dans la réparation des planchers, fenêtres et volets, la réfection de la toiture et le crépissage, n’amélioreraient pas la mauvaise installation de l’école. Ce qui laisse surtout à désirer c’est la salle de classe. Cette salle de 11 m 75 de long sur 4 m 45 de large, n’a que 2 m 54 de hauteur. L’éclairage et l’aération sont très mauvais, chaque élève ne dispose que de 2 mètres cubes 656 d’air, alors que le minimum réglementaire est de 4 mètres cubes.

Il conviendrait, Monsieur le Préfet, d’inviter le conseil municipal à ajourner la question des réparations et à examiner celle d’une construction nouvelle. Il faudrait également l’informer des conditions dans lesquelles il pourrait obtenir le concours de l’Etat. Je ne doute pas que vu l’importance de la population scolaire de Saint-Germain qui est d’environ 509 élèves, le Conseil Municipal ne comprenne que son intérêt est de reconstruire au lieu de dépenser plus de 4.000 francs pour réparer un immeuble qui n’en vaut pas la peine.

Signé Flamand Directeur Départemental «

Mais la majorité du conseil n’accepte pas cette recommandation. Le 17 août 1892, le même directeur adresse un nouveau courrier au Préfet dont voici l’essentiel :

« Du moment que le Conseil de Saint Germain refuse d’étudier un projet de reconstruction, voici un moyen plus économique pour résoudre les difficultés. On pourrait construire une salle de classe au pignon de la maison actuelle et transformer la salle existante en mairie ou en préau couvert. L’État prendrait certainement une partie des frais à sa charge, ce qui n’est pas le cas pour de simples réparations. »

Le maire Edmond Monnier répond au Préfet :

« Monsieur le Préfet, j’ai l’honneur de vous informer que les membres du conseil municipal refusent d’étudier un projet de construction. Attendu que pour construire il faudrait contracter un emprunt. Pour ce motif, les conseillers ne veulent pas engager la commune dans une mauvaise situation financière.

Il ne peut également être question d’agrandissement attendu que la population du village va en diminuant. Il y a actuellement 50 élèves alors qu’autrefois ils étaient 80. En conséquence les conseillers prient Monsieur le Préfet et Monsieur le Directeur d’Académie de bien vouloir accepter le devis concernant les réparations envisagées qui sont très urgentes. »

Mais rien d’important ne se fait et on continue à entretenir tant bien que mal ce bâtiment qui reste en service jusqu’à l’ouverture d’une nouvelle école en 1937.

Il y a 100 ans !

La deuxième moitié de l’an 1889 aura surtout été marquée, dans notre région, par les élections cantonales puis législatives avec, en toile de fond, la poursuite des laïcisations d’école.

Élections cantonales des 28 juillet et 4 août :

Dans le canton de Rougemont, Gaston Ehrard, soutenu par Emile Keller (qui ne se représente pas) est seul candidat. Il est donc élu, tout comme le conseiller général sortant du canton de Fontaine, le docteur Grisez qui est aussi maire de Lachapelle-sous-Rougemont.

Dans le canton de Giromagny, il faut attendre le second tour pour connaître le nom du conseiller général. Il s’agit de Mr Warnod, conseiller conservateur sortant, qui est élu avec une très courte majorité : 1758 voix contre 1710 à son adversaire républicain, Mr Pourchot, le maire de Chaux.

En fait cette victoire eut été plus conséquente si les adversaires malheureux de Mr Warnod n’étaient intervenus auprès de l’Administration pour faire invalider 21 bulletins comportant une petite tache d’imprimerie et 22 autres à Lepuix. Dans cette commune en effet, les bulletins Warnod venant à manquer, 22 électeurs utilisent des bulletins Pourchot, rayent le nom et inscrivent en lieu et place : Edouard Warnod. La recevabilité de la contestation réside dans le fait qu’il existe deux Edouard Warnod, le père et le fils ! Il y a donc doute sur le vote exprimé. D’autres incidents émaillent également le premier tour de scrutin dans ce canton :

- À Vescemont, par arrêté préfectoral du 21 août, le garde-champêtre est démis de ses fonctions Pour avoir cherché un bulletin de vote au domicile d’un électeur et pour l’avoir remis au président du bureau de vote. Ce dernier, maire de la commune, sera révoqué à son tour le 12 août.

- À Auxelles-Bas le garde-champêtre et le maire subissent exactement le même sort, aux mêmes dates, pour avoir expulsé « manu militari » des électeurs qui voulaient contrôler les suffrages exprimés au cours du dépouillement.

Le 19 août, le Conseil Général élit son Bureau. Une élection sans surprise, la majorité conservatrice nommant Mr Edouard Warnod Président, Mr Léon Viellard vice-président et Mr Gaston Ehrard secrétaire.

Élections législatives du 22 septembre :

Les cinq cantons du Territoire de Belfort (Belfort – Delle – Fontaine – Giromagny et Rougemont) doivent élire l’unique député de Belfort. Deux candidats sont en lice : le conservateur Léon Viellard et le docteur Grisez, républicain. Ce dernier l’emporte avec 750 voix d’avance sur son adversaire. Cette élection ne manque pas de provoquer les railleries des vaincus. Le

Journal de Belfort décrit ainsi le docteur Grisez : « ll est bénin, bénin, bénin comme le clystère de Monsieur de Pourceaugnac ou comme la médecine qu’administrait Fleurant au malade imaginaire (…) il lénifie, il est hépatique, soporatif, carminatif, somnifère … », sans oublier de le qualifier de « candidat des juifs » !

Le journal parisien « Le Figaro » n’est pas plus tendre envers l’élu de Belfort :

« …45 ans. Type du médecin rural. Assez grande clientèle car il n’y a pas d’autre médecin dans la région de Lachapelle où il habite. A fait ses études au petit séminaire. Ne parle qu’en bégayant, avec l’accent traînard des paysans. Amusera bien la Chambre s’il s’avise d’aborder la tribune. Votera toutes les mesures jacobines. Catholique parce qu’il est né tel, mais ennemi de la religion et partisan des laïcisations. Au physique ? Rappelle que Danruin et Littré prétendent que l’homme descend du singe. »

« Le Ralliement » nous apprend que l’élu belfortain occupe à la Chambre le siège du républicain Gaston Marquiset situé « sur les confins du centre gauche et de la gauche républicaine ». N’en déplaise au Figaro, le député de Belfort n’amusera jamais la Chambre avec son accent paysan. En effet, « à la chambre, il fait partie de plus d’une vingtaine de commissions spéciales et, accaparé par la rédaction de nombreux rapports sur les projets de loi concernant des mesures financières d’intérêt local, n’eut pas le loisir de monter à la Tribune de l’Assemblée. »

Des laïcisations toujours difficiles :

Dans son édition du 27 octobre « le Ralliement » se fait l’écho d’un article paru dans le journal « La Franche-Comté » de Besançon, concernant la laïcisation des écoles de Rougemont. Selon cet article :

« C’est une rancune du docteur Grisez contre la commune et la municipalité ( ) cette mesure est ruineuse pour la commune. Les institutrices laïques seront une charge écrasante pour les contribuables. Les deux directrices de l’école et de l’asile ont, dit-on, 1.800 francs chacune, elles coûteront donc à elles deux autant que les cinq religieuses ( ) On parle de six laïques pour remplacer cinq religieuses. La population est indignée. »

Et « le Ralliement » de préciser qu’aux termes de la loi du 29 juillet 1889 le traitement des instituteurs est assuré par l’État et ne constitue donc nullement une charge pour la commune. Il précise également que le traitement ne doit être que de 900 francs pour l’une et 800 pour l’autre « la Franche-Comté » avait donc vu double !

Cette attaque contre la laïcisation des écoles de la zone sous-vosgienne n’est pas unique en cet automne 1889. Ainsi peut-on lire dans « le Journal de Belfort » du 22 octobre la lettre suivante, émanant d’un électeur de Lamadeleine :