Édito

A l’heure où ces lignes sortiront des presses l’Association pour l’Histoire et le Patrimoine Sous-Vosgiens fêtera son premier anniversaire. Et pourra établir son premier bilan.

Grâce à l’accueil que vous lui avez réservé, l’Association a pu lancer plusieurs initiatives, qui semblaient hors de portée. La première est cette revue, la Vôge, à laquelle vous avez réservé un accueil inespéré, puisque le premier numéro est entièrement épuisé, et que les abonnements approchent des cent cinquante. Cette revue, c’est la vôtre, celle de tous les habitants du « Piémont » du sud des Vosges ; chacun est invité à y apporter sa pierre sous forme d’articles ou d’informations, ou de critiques permettant de l’améliorer.

Mais la Vôge n’est qu’une partie de notre action. Plusieurs journées de découverte du patrimoine, des conférences vous ont été proposées. D’autles suivront. Quant à la sauvegarde du patrimoine, l’encre n’y suffit pas ; il faut agir, et d’autant plus rapidement que ce patrimoine tend à disparaître. Ainsi, l’Association a pu acheter certains des derniers métiers à tisser du Territoire, et de nombreuses machines. Les bases d’un musée du textile sont ainsi jetées. Le repérage des anciennes mines se poursuit, et des circuits balisés sont en préparation. Les fouilles du Vieux Château de Rougemont continuent. Mais il reste beaucoup à faire. Le musée du textile nécessite des locaux ; le sauvetage du Rosemont n’a pu être entamé ; les fouilles de Rougemont ont été en partie bouleversées par des scouts ; les archives de Dollfus-Noack sont perdues pour la recherche ; le repérage des anciennes galeries de mine n’a pas suffit à convaincre les lotisseurs de Giromagny…

L’action est entamée. Merci à tous ceux qui l’ont soutenue : participants aux manifestations, lecteurs, sponsors et diffuseurs de la Vôge, récupérateurs de métiers à tisser, archéologues amateurs du Vieux Château. Notre espoir est de garder votre confiance et votre soutien. Ils seront les meilleurs des encouragements.

La rédaction.

Table des matières

|

Éditorial |

|

2 |

|

Les Élections cantonales d’octobre 1871 |

Philippe DATTLER |

5 |

|

Les Jeux au Moyen-Age |

Michel ESTIENNE |

8 |

|

Le Ballon d’Alsace |

Pascal MARTIN |

11 |

|

La Forge d’Etueffont-haut de 1843 à 1977 |

Francis PEROZ |

14 |

|

Les débuts du textile à Lepuix |

François DEMEUSY |

18 |

|

La Libération de la Fennematt et de la Haute Vallée de la Doller en novembre 1944 |

Jean FAIVET |

23 |

|

Valdoie en 1588 |

François LIEBELIN |

24 |

|

Un Officier des mines au XVlll » siècle : Claude François Chardoillet (1704-1760) |

Christophe GRUDLER |

26 |

|

Il y a 100 ans ! |

François SELLIER |

29 |

|

MAGAZINE |

|

|

|

Les Grisez brasseurs à Lachapelle-sous-Rougemont |

|

33 |

|

Quel avenir pour le Fort de Giromagny ? |

|

34 |

|

Réfection de la toiture du clocher historique de Chaux |

|

35 |

|

Art et patrimoine |

|

37 |

|

De nouveaux objets d’art sont protégés |

|

37 |

|

Du côté du Vieux-Château de Rougemont… |

|

38 |

|

Dix huit trous à la Ferme Goetz |

|

39 |

|

Le site minier de la Goutte des saules |

|

40 |

|

Les activités de l’A.H.P.S.V… |

|

41 |

70e Anniversaire : le 11 novembre 1918

Il y a 70 ans, s’achevait la Première Guerre mondiale, celle qui devait être la « der des der », celle qui fit au total 13 millions de morts, celle que l’on appellera la « Grande » Guerre ! Le 11 novembre 1918, une immense explosion de joie allait secouer le pays tout entier, une joie qui devait dissimuler quelques heures durant, le profond traumatisme d’une nation qui comptait alors 600 000 veuves et 750 000 orphelins.

La grippe espagnole

1561 jours se sont écoulés depuis le début de cette guerre qui ne devait durer que quelques semaines. « Je tordrai les boches avant deux mois » disait Joffre en août 1914, Depuis plusieurs semaines, le pays est aux prises avec un nouvel ennemi : la grippe espagnole. A Giromagny, depuis le 10 octobre, on ne cesse d’enterrer des soldats victimes de l’épidémie. A Rougemont on a déjà recensé plus de 300 cas et perdu le curé Mennetrey frappé mortellement lui aussi par le terrible virus. Les pharmacies sont dévalisées. Les journaux conseillent aux gens de se laver les narines avec de l’eau salée contenant quelques gouttes d’iode ou même avec de l’eau de Javel diluée à raison d’une cuillerée à café par litre… De l’avis général, le meilleur remède est encore le « brûlot » (de la « goutte » qu’on flambe dans une coupelle avec quelques morceaux de sucre) qui provoque une forte sudation.

L’armistice… enfin !

A 11 heures, alors que le brouillard fait place à un beau soleil, les cloches des églises sonnent à toute volée : LA GUERRE EST FINIE ! En fait, la guerre était virtuellement terminée le jeudi 7 novembre 1918 à 20h20 très précisément quand, à Haudroy dans l’Aisne, le Capitaine Lhuillier donnait l’ordre à un caporal né à Beaucourt, Pierre Sellier, de sonner le cessez le feu ! Le 9 novembre, les plénipotentiaires allemands acceptaient de signer, à Rethondes dans la forêt de Compiègne, l’armistice qui devait entrer officiellement en vigueur ce 11 novembre à 11 heures.

La liesse populaire

Une joie à la fois amère et débordante emplit subitement les coeurs. Villes et villages exultent :

À ROUGEGOUTTE : « Le 11 novembre dans la matinée, nous apprenons que les Allemands ont signé l’armistice. A toute volée, les cloches annoncent l’heureuse nouvelle. C’est la victoire si attendue. Aussitôt écoles et usines font armistice. Le village tout entier prend aussitôt un aspect de fête. Sans se donner le mot, tout le monde pavoise, drapeaux français et alliés flottent bien haut, c’est à qui mieux mieux : on remarque même pendant quelques instants, à la fenêtre d’une dame, un drapeau russe vite enlevé après erreur reconnue. Le temps est superbe, n’est-ce pas la saint Martin ? Quelques jeunes filles, drapeau en tête, organisent une grandiose manifestation. On trinque à « La Carpe d’Or », puis, plus de 200 personnes parcourent les rues en chantant la Marseillaise et la chanson si populaire « Alsace-Lorraine ». Le lendemain 12, les réjouissances reprennent de plus belle car le canon d’Alsace se joint à nous, cette fois pour partager notre Joie et nous dire « délivrance » ! »

(Journal L’Alsace, lundi 18 novembre 1918).

À GIROMAGNY : « Avec la même ardeur dont ont fait preuve ses enfants le 1er août 1914, alors que la Patrie était en danger et qu’elle les appelait à son secours, Giromagny fêtait lundi dernier le jour de la victoire, Dès 7h30 du matin, quand on connut officiellement la capitulation de l’Allemagne, les rues étaient pavoisées et les maisons les mieux placées avaient arboré les drapeaux français et alliés. Sur tous les visages on lisait l’enthousiasme qui régnait et duquel pourtant on ne s’était jamais départi au cours de cette guerre sans précédent : c’est assez dire la foi que l’on avait dans la Victoire et le succès de nos armées. A l’heure actuelle encore, les drapeaux continuent à flotter, Giromagny vient une fois de plus de prouver le patriotisme dont il est animé. Honneur à lui ! ».

(Journal L’Alsace, lundi 18 novembre 1918).

À ROUGEMONT-LE-CHATEAU : « Dans l’ensemble, le village ne déborde pas d’allégresse. La joie est dans les yeux, la joie est dans les coeurs. Il est vrai qu’à Rougemont ne restent que quelques « vieux » territoriaux (…). Certains d’entre eux vont pourtant chiper quelques chrysanthèmes dans les jardins pour décorer leurs automobiles avant d’aller festoyer à Masevaux. Les drapeaux tricolores fleurissent aux fenêtres, les instituteurs ont libéré les élèves, les usines ont donné congé aux ouvriers ; on se promène, on discute, on sourit, on trinque, mais toujours avec une certaine retenue, comme si on n’arrivait pas à y croire… quelques hommes vont tout de même faire un peu de bruit dans les rues. Ils ont emprunté une voiture à échelle et une paire de boeufs (…), ils jouaient de la musique et s’arrêtaient dans les maisons pour boire un coup (…). Dans la baraque sanitaire, derrière la gare, le médecin major s’écrie : « cette fois c’est fini, on va partir faire des petits Français ! » Le soir venu, on peut à nouveau se promener dans les rues et monter au Champ des Fourches. Il y a beaucoup de monde là-haut et on regarde les illuminations en Alsace.

(Un village à la frontière de la grande guerre, F. Sellier).

À CHAUX : « Les cloches qui sonnent à toute volée répondent à celles des villages voisins. C’est une joie exubérante. Des avions décollent*, sillonnent le ciel, lancent des fusées. Ils multiplient les dangereux virages sur l’aile ou les audacieux loopings et

viennent raser les toits, les aviateurs agitant des drapeaux. »

(Les Echos de Chaux, Avril 1982, Georges Schouler).

On s’installe dans la Paix

La première nuit de paix commence. Les journées qui vont suivre seront encore faites de la joie des retrouvailles, de mouvements

de troupe et, hélas, de deuil puisque la grippe esPagnole sévit toujours. Le dimanche 17 novembre 1918, jour de l’Adoration Perpétuelle, les paroisses catholiques fêtent à nouveau la victoire, Par la prière cette fois :

« Rougegoutte.

Le 17 novembre 1918 restera une journée inoubliable. La veille à 18h, les cloches annoncent à toute volée que les solennités de l’Adoration Perpétuelle commencent. Dès ce moment et toute la nuit, les adorateurs, composés de permissionnaires, de jeunes

gens, d’hommes de Rougegoutte et Vescemont affluent par un beau clair de lune : prières et cantiques ne discontinuent plus. Le choeur de l’église resplendissant de lumières est garni de tapis, de fleurs, de drapeaux. Au matin, nombreuses sont les communions ainsi qu’à la première messe de 7h30. A 9h30, grande messe. L’harmonium sous des mains expertes pendant l’office soutient puissamment les voix

des jeunes filles. A l’offertoire, un prêtre alsacien monte en chaire et avant de parler de l’Eucharistie, ne peut s’empêcher de montrer la joie qu’il éprouve en ce moment de délivrance pour l’Alsace et annonce qu à l’issue de la messe un Te Deum d’action de grâce de la victoire sera chanté. A 14 heures, l’église est à nouveau pleine pour les vespres et le soir, Salut au Saint Sacrement pour clore les 24 heures de recueillement. On chante un cantique à Jeanne d’Arc et Mr le Curé fait un nouveau sermon. Après une Péroraison touchante de circonstance, il remercie la justice divine d’avoir gardé la France immortelle. Faisant allusion au festin de l’Evangile, il montre l’Allemagne au dessous de tout. »

(Journal L’Alsace, Jeudi 20 novembre 1918).

Le souvenir

Pour voir le 11 novembre élevé au rang de fête nationale, il faudra attendre la loi du 26 octobre 1922, votée sous la pression des anciens combattants scandalisés de ce que le gouvernement ait osé décaler au dimanche 13 les cérémonies du 11 novembre 1921 !

* les avions de l’escadrille 315.

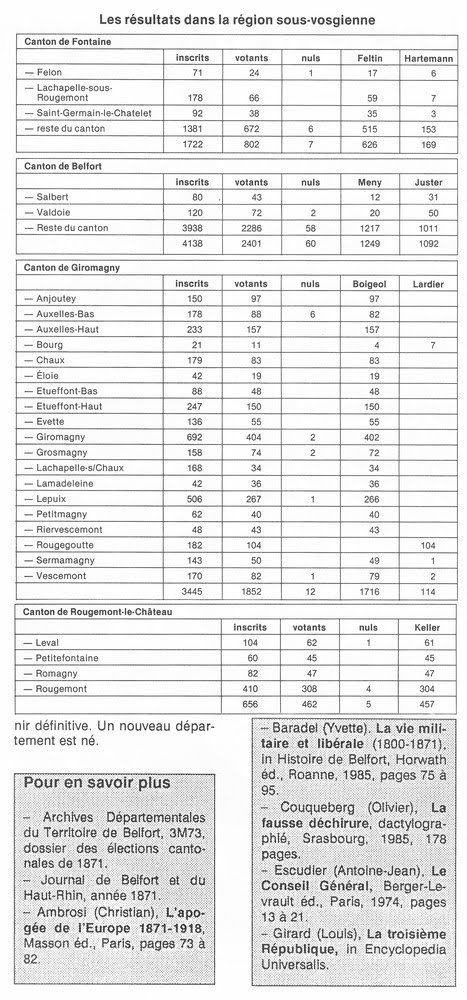

Les élections cantonales d’octobre 1871

En septembre dernier, les électeurs du Territoire de Belfort ont renouvelé la moitié des sièges du Conseil Général, ils étaient sans doute peu nombreux à savoir que la première assemblée départementale avait été élue en octobre 1871 ; pourtant, leur comportement électoral avait bien des points communs avec celui de leurs ancêtres. L’histoire ne se répète pas, elle bégaie.

Le 24 septembre 1870, après la défaite de Sedan, le Second Empire s’effondre et la République est proclamée à Paris. Le nouveau régime qui se met en place rencontre de nombreuses difficultés, tout particulièrement au plan politique et militaire. La guerre se poursuit jusqu’au début de l’année 1871, de mars à mai le gouvernement est confronté à la Commune de Paris, jusqu’en 1873 les troupes allemandes occupent une partie du territoire national et la forme du régime, république ou monarchie, n’est pas encore arrêtée.

La reconstruction politique du pays

Dès la déchéance de Napoléon III, les députés républicains qui occupent le pouvoir sous la présidence du général Trochu, se préoccupent d’asseoir leur légitimité en consultant le peuple. Toutefois le gouvernement, qui ne peut obtenir une paix blanche, doit continuer la guerre et reporter les élections législatives, qui ont finalement lieu le 8 février 1871. A cette date, le siège de Belfort touche à sa fin, mais la ville est encore investie et, si l’on vote dans les villages, les Belfortains ne peuvent participer à la consultation. Parmi les élus du Haut-Rhin figurent notamment Gambetta, Scheurrer-Kestner, Denfert, Keller, tous hostiles à l’annexion de l’Alsace. Mais dans l’ensemble du pays, c’est une majorité de républicains conservateurs qui sort des urnes et qui, derrière Thiers, aspire à la paix.

Les élections municipales d’avril 1871 confirment cette tendance. A Belfort, la composition du nouveau Conseil Municipal est pratiquement inchangée par rapport à celle issue du scrutin d’août 1870 (sous l’Empire finissant). Les candidats n’ont pas d’étiquette politique précise, toutefois leur passé et les réactions de la presse renseignent sur leurs idées. Sur vingt quatre élus, quatorze sont des conservateurs ou des républicains modérés. La ville renouvelle sa confiance à son maire, Meny, qui a fait preuve de son courage et de son patriotisme pendant le siège. Il obtient 96 % des suffrages mais le nombre des abstentions est énorme : 63 %.

Le 2 juillet 1871, des élections législatives complémentaires se déroulent dans des conditions plus propices qu’en janvier à l’expression de la démocratie, Néanmoins, une partie du pays est encore occupée et l’armée allemande n’hésite pas, parfois, à intervenir dans la vie politique. A Belfort notamment, la profession de foi d’Emile Keller est censurée. Pour la première fois la partie du Haut-Rhin demeurée française, et qui ne s’appelle pas encore Territoire de Belfort, constitue une circonscription à part entière et élit un député. Denfert, soutenu par les républicains convaincus, sollicite les suffrages des Belfortains ainsi que Juteau, apolitique mais en fait conservateur dans la ligne de Thiers. En définitive, c’est Keller, monarchiste, clérical et patriote qui est élu. Comme aux municipales, les électeurs, modérés, voire conservateurs dans leur majorité, renouvellent leur confiance à un leader traditionnel dont la carrière politique a débuté sous l’Empire. En ce qui concerne le personnel politique, la chute de Napoléon III n’est pas que rupture. Nombreux sont les notables qui s’adaptent sans difficulté, à là nouvelle situation.

Pour achever la reconstruction politique du pays, le gouvernement organise les 8 et 15 octobre 1871, les élections cantonales. La loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux marque l’aboutissement d’une évolution qui a débuté sous la Révolution lors de la création des départements. Elle restera en vigueur, presqu’inchangée jusqu’en 1982. Par circulaire du 19 septembre, le ministre de l’Intérieur, Lambrecht, donne des instructions aux préfets en ce qui concerne les opérations de vote.

Chaque canton doit élire un Conseiller général. L’élection dure une seul jour (auparavant elle durait deux jours dans les villes). Le scrutin est ouvert à sept heures et clos à dix huit heures. Un bureau de cinq personnes sachant lire et écrire, présidé par le maire, procède aux opérations et veille à leur régularité. Les électeurs sont appelés successivement à voter par ordre alphabétique. Ils apportent leur bulletin, préparé en dehors de l’assemblée. Après le scrutin, le procès verbal est porté au chef lieu de canton par deux membres du bureau. Le bureau du chef lieu procède à un recensement général. Après la proclamation des résultats, les procès verbaux sont adressés au préfet.

Les territoires restants de l’ancien département du Haut-Rhin

Le 16 septembre, quelques jours avant l’envoi de cette circulaire, le ministre de l’Intérieur soumettait au Président de la République, Thiers, un décret concernant Belfort « considérant qu’en attendant que l’assemblée nationale ait statué sur l’organisation

administrative des territoires restants de l’ancien département du Haut-Rhin, il y a lieu de prendre les mesures provisoires nécessaires à assurer la marche des services publics. Le texte précise que les attributions des Conseils d’arrondissements et des Conseils généraux sont exercés par une commission de cinq membres désignés comme les autres Conseils généraux. Un article 2 indique le découpage cantonal nouveau puisque les cantons de Rougemont et Delle appartenaient avant la guerre aux cantons de Masevaux et Dannemarie. Les candidats sont peu nombreux : dans le canton de Belfort, Auguste Juster « propriétaire », conseiller municipal de la ville en 1870 et 1871, républicain, s’oppose à Edouard Meny. A Fontaine, Célestin Hartemann, maire de Fontaine, ex-conseiller général, s’oppose à François Feltin, maire de Foussemagne. A Rougemont-le-chateau, Emile Keller est seul candidat. A Giromagny Charles Boigeol, républicain, ex-maire de Giromagny et ancien conseiller général, et à Delle, Juvénal Viellard, conservateur, ex-député, ex-conseiller général, sont également seuls en lice.

La campagne électorale se déroule, rappelons-le, alors que l’occupation se poursuit, Elle semble peu agitée, La presse n’aborde la question que le 25 septembre (quinze jours avant le scrutin). Le Journal de Belfort reproduit seulement deux professions de foi, celles de Meny et de son adversaire Juster. Meny détaille longuement et avec précision son curriculum vitae. Juster est plus politique, il croit à « la restauration de la grandeur de la France par les institutions républicaines ». Les deux candidats s’accordent

pour promettre qu’ils feront tout afin de faire de Belfort un vrai centre administratif. Meny insiste sur le caractère provisoire de l’organisation administrative et la nécessité de la poursuivre. Juster indique qu’il servira les intérêts de Belfort (qui est en droit de compter sur sa situation bien améliorée que lui ont mérité son courage et son héroïque résistance… ». Les deux hommes, et sans doute ne sont-ils pas les seuls, ont conscience que l’annexion d’une partie du Haut-Rhin est une chance à saisir pour Belfort qui

peut espérer se hisser au rang de département. Le très conservateur Journal de Belfort, seul organe de presse locale à l’époque, soutient les candidats dits apolitiques, « c’est une tentative qu’il faut encourager », il se prononce pour le « succès des candidatures

modérées qui représentent avant tout l’ordre et le travail dans la liberté ». Toutefois son rôle dans cette élection reste limité. En réponse à un lecteur (dont la lettre n’est pas reproduite) le rédacteur affirme le 30 septembre, que son journal n’interviendra plus dans la campagne. Le 7 octobre, veille du scrutin, il se borne à rappeler le nom des candidats.

La victoire des notables modérés

Les élections du dimanche 8 octobre 1871 semblent s’être déroulées dans le calme. A une heure du matin dans la nuit du 8 au 9, le dépouillement est achevé et le procès verbal transmis à l’administrateur des « territoires restants de l’ancien département du Haut-Rhin ».

Les résultats sont sans surprise, notamment en raison du faible nombre de candidats. Dans le canton de Belfort, le conservateur Meny est élu avec 52 % des suffrages. Il doit son siège aux électeurs belfortains. Curieusement le républicain Juster le distance un peu partout dans les villages. Ainsi Valdoie ou Salbert lui donnent une confortable majorité, Pour le Journal de Belfort, c’est moins la politique que les intérêts agricoles qui prévalent dans ce cas. A Rougemont, le député Keller consolide son fief électoral en réunissant l’ensemble des voix exprimées. A Giromagny Charles Boigeol est facilement élu mais 114 voix (obtenues principalement à Rougegoutte) se sont portées sur Emile Lardier, conservateur, notaire, ancien conseiller général. C’est le prélude à une rude concurrence électorale entre Boigeol et Lardier. A Fontaine, François Feltin écrase sans difficulté son rival Hartemann. Dans le Territoire, tous les conseillers sont élus dès le premier tour. Meny, Keller, Boigeol, Feltin et Viellard ont en effet obtenu la majorité absolue des suffrages représentant le quart des électeurs inscrits.

Dans le droit fil des élections législatives et municipales, le corps électoral renouvelle sa confiance aux notables modérés. Le seul élément remarquable de ces élections est le nombre très élevé des abstentions. Les duels Meny-Juster ou Hanemann-Feltin n’ont pas stimulé la participation.. Le mieux élu est Keller à Rougemont. La petite taille du canton, l’envergure politique nationale du député et son « poids » économique, expliquent sans doute pour une bonne part son résultat.

L’absence de véritable alternative est une des raisons de la faible participation. Les duels Meny-Juster ou Hartemann-Feltin n’ont pas mobilisé les électeurs car les différences entre les hommes étaient ténues. Le résultat de Lardier à Giromagny, qui obtient 114 voix sans être candidat, montre que l’électorat attendait autre chose qu’une candidature unique. De même à Beaucourt, il ne se trouve que 68 électeurs sur 855 inscrits, et ils n’accordent que 9 voix à Juvénal Viellard, La candidature du républicain Japy eut sans doute conduit plus d’électeurs aux urnes, Enfin cette élection est la quatrième de l’année 1871 et la région est toujours occupée par les troupes allemandes. Pour nombre d’électeurs, les soucis de la vie quotidienne ont relégué au second plan une élection dont les enjeux n’apparaissaient pas clairement.

Le 23 octobre, le nouveau Conseil Général se réunit, Juvénal Viellard est élu Président. Les conseillers et l’administrateur-préfet unanimes, constatent que la situation provisoire peut devenir définitive, Un nouveau département est né.

|

|

Les jeux au Moyen Age

Les fouilles du Vieux-Château de Rougemont ont permis la mise au iour de plusieurs pièces de jeux : dés, pions d’échecs, jeu de table… Ces découvertes permettent de mieux cerner les divertissements des habitants de la zone sous-vosgienne il y a plus de six siècles.

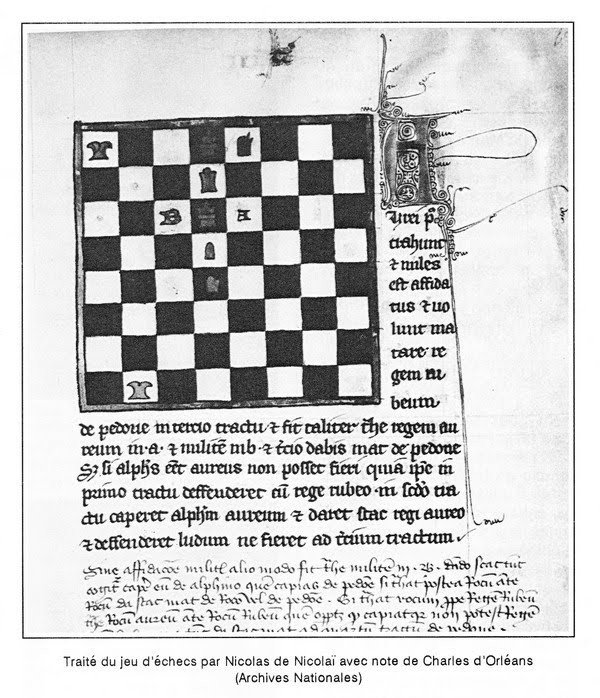

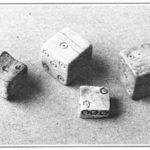

Le Territoire de Belfort a accueilli voici peu la première coupe du monde des échecs, et a ainsi manifesté la place importante occupée par le département dans le développement de ce jeu. Mais il ne s’agit là en rien d’une nouveauté : voici au moins huit siècles que l’on joue aux échecs dans la zone sous-vosgienne : les fouilles du Vieux Château de Rougemont, menées par Pierre Walter et son équipe sont là pour nous le prouver. En effet, nombreux sont les témoins de la pratique des jeux qui ont été retrouvés lors des fouilles de Rougemont. Ce sont d’abord de nombreux dés, en général en os, pour certains en ivoire, un jeu de tables, et surtout deux pions d’échecs. Le jeu en lui-même n’a pas été retrouvé. On peut supposer que le plateau, en bois, n’a pu résister à l’incendie du château, et surtout à plusieurs siècles de présence dans le sol. Mais les deux pions retrouvés suffisent à marquer l’intérêt porté au jeu.

Le jeu au Moyen Âge

Le Moyen Âge a beaucoup pratiqué le jeu sous toutes ses formes. L’Eglise lutta longtemps pour tenter de l’interdire ; en effet, elle prohibait tout gain obtenu par le biais du hasard. A ce titre, elle prohiba longtemps les jeux, y compris ceux ne laissant aucune part au hasard, comme les échecs. Saint Louis interdit lui aussi, en 1254, les jeux, dont les échecs. Mais le seul nombre des interdictions lancées contre les jeux montrent leur inefficacité totale, et le triomphe du jeu sous toutes ses formes a lieu à la fin du XIIIe siècle, date à laquelle les marchands et fabricants de jeux de Paris sont constitués en corporation.

Le Moyen Age occidental se partagea entre trois jeux fondamentaux : les dés, les tables et les échecs. Les tables sont une sorte de jeu de marelle qui connut un succès nettement plus important que les échecs. Les inventaires de mobiliers princiers que nous avons conservés font mention de beaucoup plus de jeux de tables que de jeux d’échecs, et des traités furent composés sur ce jeu, en général par les mêmes auteurs que pour les échecs. Mais ce fut ce dernier jeu qui, en dépit de son caractère compliqué, parvint à traverser les siècles.

Le jeu d’échecs

L’histoire du jeu d’échecs est assez mal connue. La date de l’apparition du jeu en occident est incertaine. Les chansons de geste ont voulu voir, à l’origine de cette introduction, l’envoi par le khalife de Bagdad à Charlemagne d’un jeu d’échecs. Mais ces chansons sont postérieures de plusieurs siècles aux faits relatés, et les sources contemporaines, que ce soient les Annales ou la vie de Charlemagne par Eginhard n’en font pas mention. La première mention parfaitement datée de la présence du jeu d’échecs en occident date du règne de Louis le Pieux (814-S40) : Dhuoda, mère d’un jeune noble élevé à la cour impériale, réalisa pour son fils un Manuel où elle nota ce que devait savoir une personne de son rang. Y figure le jeu d’échecs.

Seule l’archéologie nous permet donc de dater de façon certaine l’apparition de ce jeu en occident, Les pions qui ont été retrouvés sont très rares, Souvent, ils proviennent de collections particulières, et nous ignorons tout des conditions de leur découverte. Aussi, la découverte de pions comme ceux de Rougemont est particulièrement précieuse.

Les pièces les plus anciennes que nous ayons conservées sont, outre une pièce, conservée à la Bibliothèque nationale et datée du IXe siècle, mais de facture indienne, originaires tout naturellement des deux régions d’Europe alors en contact avec les musulmans : la Marche d’Espagne et l’Italie. Elles ne remontent guère avant le XIe siècle. Leur forme diffère du tout au tout de celle que nous connaissons, et qui date de l’époque moderne. Les deux pièces retrouvées à Rougemont leur ressemblent comme des soeurs, si ce n’est que leur facture est beaucoup plus simple.

La première pièce retrouvée à Rougemont est très probablement (mais nous n’avons pas de certitude, car aucun jeu complet n’a été conservé intégralement pour cette époque, si ce n’est un jeu de cristal au début du XIVe siècle) un fou. Sa forme ressemble de très près au symbole qui était utilisé dans les traités sur les échecs de l’époque. La seconde, qui ressemble à un parallélépipède évidé au milieu d’une de ces faces, a la même forme qu’une pièce conservée au Musée du Louvre, Cette dernière pièce a été assimilée à un cavalier, en raison de scènes gravées sur l’une de ses faces. La pièce trouvée cet été à Rougemont pourrait ainsi être un cavalier, mais il ne s’agit que d’une hypothèse.

Le jeu, reflet de la société

A la différence des dés qui ne permettaient guère de développements théoriques, et restaient sévèrement condamnés par l’Eglise, les échecs furent, à l’époque du siège où succomba le Vieux Château de Rougemont, l’objet d’une littérature importante. D’une part, la description d’une partie d’échecs devint l’un des leitmotiv des chansons de geste. Le jeu permet en effet une vision manichéenne de la société, où les bons (les blancs) sont opposés aux mauvais (les noirs). Ainsi, les blancs seront tenus par le chrétien face au musulman, par l’homme face à la femme, par le vassal fidèle face à son souverain félon (ou inversement). De même, on transpose le jeu d’échecs dans les romans inspirés de l’Antiquité, que le Moyen Age adore ; on attribue ainsi l’invention du jeu à Palamède et à Ulysse se barbant pendant le siège de Troie.

D’autre part, les échecs servirent de support à des descriptions allégoriques de la société médiévale, chaque pièce représentant une catégorie sociale : le roi et la reine jouent leurs rôles respectifs, les fous, alors appelés les aufins, sont les juges (le fou blanc juge au civil, le fou noir au criminel), les cavaliers représentent la classe des chevaliers et des nobles (on notera que la balance précède le glaive). Quant aux tours, alors appelées les rocs (d’où le terme roquer), elles sont alors les seules à bénéficier de mouvements non limités dans l’espace, les fous et la reine ne pouvant se déplacer que de une à trois cases suivant les cas. On y a donc vu la symbolisation des enquêteurs réformateurs que la monarchie capétienne envoya, à partir de Saint Louis (1226-1270) et jusqu’au milieu du XIVe siècle, faire appliquer par les provinces les décisions du monarque, Les pions représentent toutes les autres catégories sociales : les paysans, les marchands, les tisserands, les médecins, les forgerons, et jusqu’aux joueurs de dés.

Chacun a une place bien fixée sur l’échiquier, en rapport avec ses voisins ; par exemple, le médecin est placé devant la reine : il est le seul des manants à pouvoir approcher un aussi haut personnage et le seul de ces hommes qui de par ses fonctions puisse approcher une femme.

Le mouvement des pièces était lui aussi considéré comme révélateur de la société. Le saut du cavalier est justifié par deux éléments : d’une part, le chevalier possède la vertu, et peut donc triompher des obstacles (et donc sauter par dessus une autre

pièce) ; mais d’autre part, il n’est qu’homme, et donc soumis au péché originel : il ne peut échapper à l’erreur, qui est symbolisée par le crochet qui le sépare de la ligne droite. De même, on reconnaît aux pions, et donc aux manants, le droit de porter les armes et de combattre, mais ils ne combattaient pas loyalement, car ils ne prennent pas de face, mais en diagonale. Tous les mouvements furent ainsi décomposés dans divers traités d’autant plus variés que les règles n’étaient pas immuables : si la France du nord jouait selon des règles très proches des nôtres, le sud de l’Europe pratiquait la méthode lombarde, avec des règles de déplacement des pièces légèrement différentes. Enfin, apparurent à la fin du XIIIe siècle les premiers traités au sens moderne du terme sur les échecs, et les premiers recueils de problèmes avec solutions, ne différant guère de leur présentation actuelle, On connaît déjà le mat du berger, mais aussi des manoeuvres beaucoup plus compliquées, puisque certains traités nous proposent jusqu’à des mats en seize coups.

Une démocratisation ?

Il est difficile de savoir quel pouvait être le succès rencontré dans la population par le jeu d’échecs. La majeure partie des documents que nous avons conservés ont trait aux cours princières et royales ; quant aux traités, ils n’étaient destinés qu’à un très petit nombre d’initiés. Les pions parvenus jusqu’à nous sont presque tous de très belle facture, et ont été conservés en raison de leur caractère d’oeuvre d’art. La découverte des deux pions de Rougemont nous apporte d’utiles précisions à ce sujet,

Un artisanat du jeu ?

Le rapprochement des pions et des dés découverts à Rougemont nous montre une unité des motifs décoratifs : les points des dés et la décoration de la face supérieure du cavalier ont été manifestement effectués par le même artisan, à l’aide de poinçons semblables. Il existait donc dès la fin du XIIIe siècle dans la région de Belfort des artisans spécialisés dans la fabrication des jeux divers. Nous avions des indices de la présence de tels artisans dans la France du Nord pour la même époque : nous connaissons un Renaud l’Echiketier, dont était client le comte d’Artois Robert II ; à la même époque ou presque, le livre des métiers d’Etienne Boileau, prévôt des marchands de Paris, fait mention de la corporation des déiciers et échiquetiers. Il semble bien qu’une situation analogue existait dans la région de Belfort,

Place du jeu dans la société

Ceci ne nous donne qu’une faible idée de la pénétration du jeu auprès des classes modestes. En effet, les soldats du siège de Rougemont nous restent inconnus. Nous ne connaissons pratiquement rien des assiégés, si ce n’est que certains devaient être relativement aisés, à en juger par certains éléments retrouvés comme les cors de chasse et certains éléments décoratifs. Il n’en reste pas moins que si la demande de jeux permettait à certains artisans de se spécialiser dans ce domaine afin de la satisfaire, elle devait être relativement importante et déborder le cadre étroit de la noblesse.

Les pièces retrouvées à Rougemont sont de factures très simples, et ne devaient certainement pas appartenir à des personnes très fortunées. Mais il n’en reste pas moins qu’elles étaient en os, alors qu’il aurait été fort simple et plus économique de tailler ces pièces dans un morceau de bois à l’aide d’un simple couteau. Les pièces trouvées à Rougemont sont la preuve d’une certaine vulgarisation du jeu. Les futures découvertes nous permettront peut-être de donner des précisions sur les limites de cette vulgarisation.

|

|

| Dés en os retrouvés lors les fouilles du « Vieux Château » à Rougemont | Un pion en os retrouvé à Rougemont-le-Château – Vue de dessus |

|

|

| Un pion en os retrouvé à Rougemont-le-Château – Vue de face | Cavalier retrouvé lors des fouilles à Rougemont en 1988. La pièce est en os |

Le Ballon d’Alsace

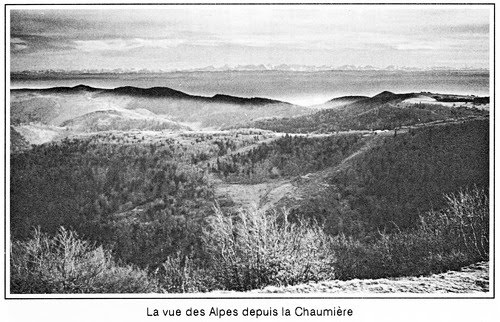

« Le voyageur qui parvient au sommet de la montagne de « Geromani » met le pied sur l’Alsace, l’autre sur la Lorraine et étend un bras sur la Franche-Comté. Son oeil se perd avant que l’horizon se termine. Méditant en extase, ravi de ce tableau et nécessairement exalté, celui qui pour la première fois l’admire, s’enivrant du plaisir de la vue, ne craint que la nuit dont il sent que l’heure approche ». (1)

Situé à l’extrémité méridionale de la chaîne des Vosges, le Ballon d’Alsace, tel un guetteur avancé, domine du haut de ses 1248 mètres la porte de Bourgogne et d’Alsace. Point de contact entre quatre départements, il est aussi frontière naturelle et linguistique entre deux civilisations : latine et nordique (2). Une de ses lignes de crêtes détermina même à un moment douloureux de notre histoire la limite entre la France et l’Allemagne. Ce sommet, souvent confondu avec le Grand Ballon ou Ballon de Guebwiller, est depuis longtemps le symbole de la montagne vosgienne. En effet, nul autre endroit ne porte en lui avec autant de force la quintessence de la Vôge : ces formes arrondies, ou plus exactement de ballon, héritées d’une histoire géologique mouvementée.

Nombreux sont les écoliers qui ont appris l’existence de ce sommet au cours d’une leçon de géographie mais plus nombreux encore sont les visiteurs qui au cours d’une halte dans notre région montent « la-haut » pour voir cette chaume d’où l’on peut jouir d’un panorama grandiose : la Plaine d’Alsace, les crêtes vosgiennes, les vallées de l’Ognon et du Doubs et, par temps clair, le Jura, la Forêt Noire et les Alpes. Depuis peu le Ballon d’Alsace fait désormais partie du « club » très fermé des Grands Sites Nationaux, aux côtés de sites aussi prestigieux que le Mont Saint Michel. Honneur suprême ou bien concrétisation d’une prise de conscience quant à la protection urgente de cette montagne ?

Le Ballon d’Alsace: de l’ère primaire… au vélo tout terrain

Au niveau géologique, l’histoire du Ballon débuta plusieurs millions d’années auparavant, à l’ère primaire. A cette époque les Vosges avaient l’aspect de hautes montagnes ; puis une intense érosion usa la montagne, rabotant ainsi les parties les plus élevées en pénéplaine (presque plaine), à tel point que pendant le secondaire la mer put les recouvrir, déposant des sédiments tels que des grès. Par la suite le plissement alpin releva les Vosges en provoquant d’importantes cassures comme la Plaine d’Alsace.

Au cours du quaternaire les glaciers qui couvraient en partie les Vosges, de même que le burin du sculpteur, creusèrent le relief de façon importante : les vallées de la Savoureuse et de la Doller, le verrou de Malvaux, le cirque glaciaire de Sewen en sont les témoins silencieux (3). C’est cette orogénèse (4) suivie de phases d’érosion qui contribua à façonner le relief typique du Ballon d’Alsace que nous connaissons actuellement : cette forme arrondie émergeant de la forêt vosgienne, semblable à un ballon tronqué, comme si la Nature avait voulu en quelque sorte présenter la thèse et l’antithèse des forces qui donnèrent naissance au Ballon d’Alsace.

Situé en plein sous les vents d’ouest, le massif est copieusement arrosé : plus de 2,90 m d’eau par an. L’eau qui tombe au sommet, suivant les caprices du vent, peut hésiter quelques instants entre un voyage pour la Méditerranée ou la Mer du Nord, le Ballon déterminant deux bassins hydrographiques : le Rhin et le Rhône.

Cette forte hygrométrie alliée à l’altitude modeste d’un massif aux pentes douces favorise la colonisation du sol par la forêt. Celle-ci se présente sous l’aspect d’une belle hêtraie-sapinière (fageto-abietum) dont les espèces dominante sont le hêtre et le sapin des Vosges (Abies pectinata). Sont présents également d’autres essences comme l’érable sycomore, les sorbiers, le frêne, le bouleau ou l’épicéa qui, lui, n’est pas spontané, car planté par les forestiers pour des raisons économiques. La répartition des essences varie suivant l’altitude, l’exposition, le sol.., Le sapin préfère les pentes exposées au nord, le hêtre, quant à lui, occupe plutôt les parties à l’ouest et les crêtes car il résiste mieux au vent glacial et à la neige. La partie sommitale du Ballon laisse la place à une pelouse de type subalpine dont la richesse floristique est remarquable. L’origine de ces chaumes remonte très certainement à l’époque médiévale où les marcaires (bergers) faisaient paître leurs troupeaux au sommet ; par contre d’après de récentes études pédologiques (5) les chaumes des Hautes Vosges auraient, quant à elles, une origine naturelle.

La forêt, autrefois milieu sauvage et hostile, contre lequel les moines défricheurs eurent à lutter au cours du Moyen-Âge pour dégager des espaces utiles à l’élevage et à la culture, devint, quelques siècles plus tard, un élément prépondérant dans le développement de l’activité économique de la zone sous-vosgienne : coupe de chênes et de hêtres pour le bois d’oeuvre, glandées pour les porcs, ramassage de l’écorce du chêne pour le tannage des cuirs, pâturage en forêt pour le bétail… Mais ce fut sans nul doute l’exploitation des minerais de cuivre, de plomb et d’argent dans les mines de Giromagny et du Rosemont qui bénéficièrent de la proximité de ces forêts vosgiennes : en effet le boisage des galeries, le coffrage des puits, les voies de roulage demandaient des quantités importantes de bois de qualité. De plus, plusieurs forges de la région très gourmandes en combustible engloutissaient chaque année des masses importantes de charbon de bois. Toutes ces activités contribuèrent à hypothéquer sérieusement l’avenir de ces forêts, à tel point que les archiducs d’Autriche, grands propriétaires forestiers, édictèrent des règlements visant à assurer l’avenir de la forêt (6). Ces activités très florissantes aux XVIe et XVIIe siècle commencèrent à décliner par la suite, tout comme l’agriculture de montagne ; la première conséquence en fut un renforcement de l’occupation du sol par la forêt.

Depuis quelques années la forêt, outre son rôle de production de bois d’oeuvre et de chauffage et bien sûr du rôle écologique indispensable qu’elle joue, voit son avenir s’orienter vers d’autres activités : principalement les activités de nature, qui en plein essor, correspondent à un besoin des citadins recherchant de grands espaces, du calme, de l’air pur. La randonnée, le ski de piste et de fond, le vélo tout terrain se développent rapidement. Cette nouvelle orientation de la forêt, et plus largement du massif du Ballon depuis quelques années, eut pour effet d’augmenter les nuisances sur un site fragile et peu étendu : envahissement par les voitures, dégradation de la chaume, développement anarchique des remontées mécaniques et des pistes de ski. L’absence d’une politique alliant à la fois développement touristique et protection du site ne fit qu’aggraver les choses. De plus, une demande de permis de recherche d’uranium ayant été déposée, les pouvoirs publics n’hésitèrent plus et entamèrent alors une procédure s’orientant vers une sauvegarde de l’avenir du Ballon.

Dis, dessine-moi un grand site national !

Comment trouver dans l’arsenal juridique français concernant l’environnement, un cadre réglementaire qui allie à la fois une optique de gestion, de réhabilitation et de protection à long terme tout en tenant compte de la spécificité du site ? Plusieurs moyens de protection des espaces naturels existent et sont à la disposition de l’administration et des collectivités locales (7) :

- Le Parc national : il concerne des espaces de grand intérêt, peu habités et exploités avec une procédure très contraignante. Avec sa surface somme toute restreinte le Ballon d’Alsace ne rentrait pas dans cette catégorie.

- La Réserve naturelle : de même philosophie que les Parcs nationaux, la Réserve naturelle doit assurer la protection de la faune, de la flore et des espaces sensibles. L’optique de protection au niveau du Ballon est plutôt une préservation de l’aspect du paysage bien que la flore y soit particulièrement intéressante.

- L’Arrêté de Protection de Biotope : il ne convenait pas, lui non plus, car il est édicté en vue d’éviter la disparition d’espèces protégées.

- L’Inscription et le Classement au titre de la loi du 2 mai 1930 apparaissaient donc comme les meilleures solutions.

C’est vers ce type de protection que les pouvoirs publics se dirigèrent puisqu’en 1979 le Ballon d’Alsace fut inscrit, au même titre que quatorze autres sites français, dans le cadre d’une opération pilote menée par le Comité Interministériel pour la Qualité de la Vie (8). Cette inscription intervint peu après un acte important concernant l’avenir des chaumes du Ballon : l’achat par une société mixte d’aménagement, le Syndicat Mixte lnterdépartemental du Ballon d’Alsace, de 55 hectares de terrains au sommet permettant ainsi la maîtrise foncière de la chaume sommitale, Le 5 juillet 1982, le Ballon d’Alsace était protégé par décret au titre des sites classés après une instruction du dossier menée par le préfet du Territoire de Belfort, avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans les trois départements intéressés. La zone concernée recouvre 2800 hectares, depuis le col du Stalon en passant par la Jumenterie, le col des Charbonniers, le lac de Sewen, le col du Hirtzenlach, le Wissgrut et la Tête des Fougères. Le classement dote le Ballon d’Alsace d’une Charte d’Aménagement qui oriente les aménagements futurs envisagés sur son sommet, Un programme d’actions est également prévu pour la restauration et la mise en valeur du site :

- réfection de la chaume sommitale et des sentiers,

- protection des prés contre les voitures par le creusement de fossés et la pose de barrières,

- réaménagement des parkings,

- pose de panneaux d’information,

- reboisement d’une partie du sommet,

- balisage des sentiers,

- meilleure intégration des remontées mécaniques et des pistes de ski.

Jusqu’à présent un certain nombre de ces actions ont été réalisées, les autres le seront dans les années à venir. Complétant ainsi utilement les réglementations en vigueur du Code de l’Urbanisme et de la Loi Montagne, le classement du Ballon d’Alsace en Grand Site National, contribue à lui assurer une protection plus efficace que celle dont il bénéficiait jusqu’alors.

Un ballon… des ballons ou le parc régional des ballons des Vosges

Comme nous venons de le voir au travers du dossier « Ballon d’Alsace Grand Site National », l’avenir de cette montagne semble désormais un peu mieux assuré. Mais ce ne fut pas toujours le cas, loin s’en faut : dans les années 1970, au sortir des « Trente Glorieuses », période de pleine expansion économique, l’heure était au développement tous azimuts, le Ballon n’échappant pas à ce mouvement général. Il connaissait à cette époque une fréquentation croissante d’année en année, des résidences secondaires commençant à saupoudrer certains secteurs du massif. Les pouvoirs publics souhaitèrent donc maîtriser l’occupation foncière du Ballon et faire de ce site la grande zone de loisirs de l’agglomération Belfort-Montbéliard. En 1971 était approuvé par arrêté préfectoral le Plan d’Urbanisme Directeur du Ballon d’Alsace. Celui-ci prévoyait, entre autres, l’extension du réseau routier aux principales crêtes et plans d’eau, la création de parkings partout où la topographie le permettait, l’accroissement des pistes de ski et des équipements connexes, la construction de nouvelles résidences secondaires et logements collectifs. Paradoxalement, un volet protection du site était prévu : difficile cohabitation en perspective ! Fort heureusement pour l’intégrité du Ballon, la plupart des projets furent abandonnés : les difficultés économiques des années 1975, le mouvement en faveur de l’environnement et la complexité de la situation administrative du Ballon jouèrent en défaveur des aménageurs. De ce grand projet restent quand même les parkings, le lotissement des Sapins, le captage des eaux des Fagnes et deux stations d’épuration.

En 1978 était publié le schéma d’orientation et d’aménagement vosgien dont la volonté était de faire revivre la montagne vosgienne, et la protection du massif vosgien. Dans le même temps, le schéma départemental du Ballon d’Alsace voyant le jour ; les conclusions se résumaient en trois points :

- Sauvegarde des caractéristiques du massif,

- Ouverture limitée aux véhicules et développement des sentiers et pistes de fond,

- Construction de deux refuges.

Nous étions donc très loin de la station envisagée en 1971 : SUPER BALLON 2000… Désormais l’avenir à moyen terme du massif se dessine au travers de trois actions qui s’interpénètrent :

- Le dossier Grand Site National en cours de réalisation avec une série d’opérations déjà engagées et à venir. De plus une Charte d’Aménagement définit l’état d’esprit des aménagements futurs.

- Le classement Zone Nordique d’Intérêt National qui, s’il est accepté, permettra de trouver des finances au niveau de l’Etat et de la Région pour toute une série d’opérations ; redéfinition de l’image du Ballon, conception de station mixte (ski alpin et ski de fond), développement de la zone nordique. Ce dossier n’est pour l’instant qu’à l’état de projet et il devra tenir compte de la Charte du Grand Site National ainsi que du nouveau Parc Naturel Régional (P N R).

- Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Encore à l’état de gestation quant à son fonctionnement réel, ce parc existe pour l’instant sous la forme d’une charte constitutive adoptée en décembre 1987 par tous les partenaires concernés. C’est le 22ème Parc Régional à voir le jour en France,

Le Ballon d’Alsace n’eut pas toujours des rapports faciles avec la communauté humaine : défrichage, exploitation intensive de la forêt et des mines, etc. Des projets le firent même trembler : l’exploitation de ses filons d’uranium

ou, dans les années 1970, sa transformation en un grand centre de loisirs, Les moyens et les besoins de l’homme devenant toujours plus grands, ce n’était que justice que d’aider notre montagne à résister vaillamment aux assauts grandissants des cohortes de visiteurs et aux appétits des aménageurs. Le classement du Ballon en Grand Site National va tout à fait dans ce sens pour permettre la transmission de ce patrimoine aux générations futures.

À l’heure où une prise de conscience se fait jour chez nos concitoyens pour un environnement de qualité, l’exemple vivant de la gestion du Ballon d’Alsace Grand Site National, alliant à la fois développement touristique et préservation du site, doit devenir un symbole : outre celui d’être la « Montagne de la Vôge » celui d’être aussi le symbole d’un certain rapport entre l’Homme et son Environnement. Et dans le futur, nous I’espérons, quelque voyageur contemplant le paysage du sommet pourra alors lui aussi « méditant en extase, ravi de ce tableau », ressentir la même émotion qui avait étreint, quelques siècles auparavant, le Marquis de Pezay.

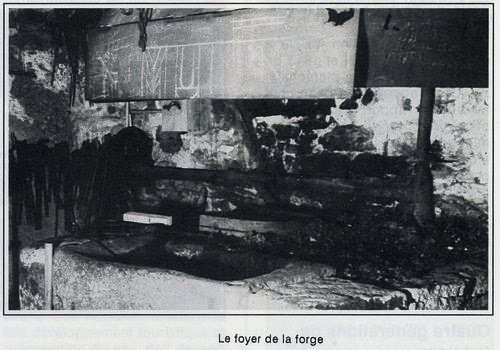

La forge d’Etueffont-Haut de 1843 à 1977

Qui ne connaît aujourd’hui la forge d’Etueffont ? Devenue un musée, témoin exceptionnel de la vie artisanale du pays sous-vosgien, cette grande bâtisse puise son histoire au sein d’une famille besogneuse : les Petitjean.

L’ancienne forge et maréchalerie, où quatre générations de la famille Petitjean se sont succédées, s’ouvre à l’intersection de la route Rougemont-le-Château – Giromagny et de la route Lamadeleine-Anjoutey. C’est une ferme plus que centenaire dont la plus grande dimension jouxte la route menant à Lamadeleine. Le bâtiment abrite au rez-de-chaussée le poêle, une petite pièce d’habitation puis la grange et une étable ; au premier étage deux chambres et le grenier. L’entrée se fait par la rue de Lamadeleine et donne sur un étroit couloir qui sépare le poêle de l’autre pièce d’habitation. A cette construction initiale a été ajouté entre 1769 et 1843 un atelier de forge et de maréchalerie. Cette annexe, en décrochement par rapport au bâtiment principal, possède une entrée indépendante par la rue de Rougemont. Elle se compose de deux parties fort différentes : la forge proprement dite avec son foyer, un martinet électrique et une enclume puis une autre pièce largement vitrée qui servait de chantier pour le cerclage des roues et l’affûtage des outils.

Quatre générations de Petitjean

Nicolas-Eugène

Quatre générations se sont succédées devant le foyer de la forge d’Etueffont-Haut. Le fondateur de cette lignée de forgerons est Nicolas-Eugène Petitjean, plus connu sous le nom d’Eugène Petitjean. Il a été baptisé le 9 mai 1813. A la mort de son père, un

cultivateur, il reçoit des terres pour une surface totale de 1 hectare et 54 ares, un modeste atout qui aurait pu faire de lui un agriculteur, Mais la maréchalerie était déjà dans la famille Petitjean par l’intermédiaire d’un de ses frères, François. C’est vraisemblablement celui-ci qui inculqua à Eugène les rudiments du métier de maréchal-ferrant. Eugène Petitjean se marie à Marie-Louise Petitjean le 26 novembre 1836. Le plus important des achats consentis par le jeune couple peu de temps après son mariage consiste en l’acquisition le 6 février 1843 d’une maison sise à Etueffont-Haut et comprenant outre le logement, une grange, une écurie et une forge de maréchal-ferrant. cette date marque ainsi l’avènement de la branche cadette des Petitjean comme forgerons et maréchaux-ferrants. Cette acquisition obère largement le revenu du couple. A la mort de Marie-Louise Petitjean le 23 mars 1847, la dette du ménage s’élève à 4293 francs. Eugène Petitjean apparaît ainsi comme un homme qui s’est beaucoup endetté pour créer son activité artisanale et pour augmenter son capital foncier. Il se remarie le 10 février 1848 avec Marie-Françoise Corré. Ils auront six enfants. En 1877, sentant la fin de sa vie (il mourra le 7 août 1879), Eugène Petitjean procède au partage anticipé de sa succession. A cette occasion, Jules Jean-Claude, le second de ses fils, prend possession de la maison familiale moyennant un usufruit à son père et à ses soeurs mineures et un dédommagement à ses autres co-héritiers. ll peut ainsi poursuivre l’activité paternelle.

Jules Jean-Claude

Jules Jean-Claude Petitjean est né le 23 octobre 1850 à Etueffont-Haut. Une semaine après le partage de la succession de son père, il se marie avec Catherine Piller. Deux enfants naîtront de cette union : une fille, Emma, et un garçon, Camille, qui tout naturellement apprendra le métier de forgeron et de maréchal-ferrant auprès de son père. Outre son activité professionnelle, Jules Petitjean participe à l’administration de sa commune dont il est conseiller municipal de 1884 à 1900. En 1907, à l’âge de 57 ans, il cède sa place devant le foyer de la forge à son fils Camille. Jules Petitjean meurt à Etueffont-Haut le 24 mars 1923.

Camille

Camille Petitjean est né à Etueffont-Haut le 28 octobre 1878. D’une façon identique à ce qui s’était produit pour son père, il reçoit la responsabilité de la forge l’année même où il se marie avec Marie Monnier, une repasseuse de 24 ans. Ils auront deux filles et

deux garçons. Dans les premières années de leur mariage, la forge demeure une entreprise florissante. Mais bientôt, la mécanisation amène le déclin des affaires. Aussi, aucun fils Petitjean ne succédera à son père avant la mort de ce dernier le 2 janvier 1952.

César

Né le 15 novembre 1908 à Etueffont-Haut, César Petitjean s’intéresse rapidement à la forge et à la maréchalerie. Mais à son retour du service militaire, il doit convenir que ce n’est plus une activité viable. ll se reconvertit alors dans la plomberie et le chauffage.

Il s’installe à Giromagny avec sa femme, Marie-Louise Maillot, une institutrice qu’il a épousée le 5 août 1933. Après la mort de son père, il assume les travaux de la forge en plus de son activité principale, Mais ce sont des travaux qui vont en se raréfiant jusqu’à la fermeture définitive de la forge en 1977.

Une clientèle qui s’accroît

Pour assurer le fonctionnement de l’atelier, les forgerons sont en relations commerciales avec des fournisseurs de combustible (Ernest Ricklin et Châtet-Doilfus, de Belfort), des négociants en métaux et en outillage (Joannès Vuillaume, Jean Blum, les frères Walser et Jules Jacquez-Muller, de Belfort également). En cas de défection temporaire de l’un de ces fournisseurs, le forgeron peut se tourner vers des artisans susceptibles de lui venir en aide comme le second maréchal-ferrant d’Etueffont-haut, Xavier Didier, ou un maréchal ferrant de Grosmagny.

Jusqu’à la première Guerre mondiale, les clients de la forge sont originaires soit du village même d’Etueffont-Haut ou de communes très proches comme Etueffont-Bas, Petitmagny, Anjoutey ou Grosmagny. Cette clientèle locale s’explique par le fait que les deux cinquièmes de la population d’Etueffont-Haut travaillent la terre et par l’existence de nombreux maréchaux-ferrants dans les villages sous-vosgiens. Avec le vingtième siècle, le nombre de maréchaux-ferrants diminue à mesure que les villageois quittent le travail de la terre pour gagner les ateliers des usines. Ainsi, en 1927, il ne reste qu’un maréchal-ferrant à Etueffont-Haut (Camille Petitjean) ; trois oeuvraient en 1890. De ce fait, l’aire géographique de répartition de la clientèle de la forge s’accroît, La forge d’Etueffont-Haut recrute alors sa clientèle dans 25 communes du Territoire de Belfort et 8 du Haut-Rhin, En tête de ces communes pour le nombre de clients vient maintenant Etueffont-Bas suivie de Petitmagny.

La maîtrise du feu et du fer…

Les travaux faits par les quatre générations successives de Petitjean sont très variés. Ils peuvent être regroupés en plusieurs catégories qui, pour arbitraires qu’elles soient, permettent de mieux comprendre le fonctionnement d’une forge de campagne. Le ferrage des animaux s’exerçait principalement sur le cheval et le boeuf mais aussi sur l’âne et la vache. Il pouvait s’agir aussi bien de mettre en place des fers neufs que des fers ayant déjà servis ou de placer des crampons sous les sabots pour la période hivernale.

Le maréchal-ferrant de village était peut-être avant tout un artisan du fer. A ce titre, l’entretien et la réparation des différentes pièces d’une voiture faisaient partie de ses compétences : cerclage des roues, entretien du moyeu, de la timonerie et des dispositifs de freinage. Les charrues constituaient la principale catégorie d’engins agricoles sur lesquels travaillaient les Petitjean. Le coutre, le soc, le versoir et l’âge requéraient leurs soins.

Le forgeron de village était aussi l’homme auquel les villageois s’adressaient pour toute réparation comme l’affûtage d’outils divers: pic, pioche, coupe-foin, burin… C’était un homme capable de remettre en état de nombreux mécanismes comme l’attestent les livres de compte de la forge d’Etueffont-Haut : engrenages de minoterie, machine à saucisses de boucher, mécanisme des cloches de l’église d’Etueffont-Haut ou simple fer à repasser de ménagère. Maîtrisant le feu et le fer, le forgeron a vite paru posséder des pouvoirs surnaturels aux yeux des autres villageois, pouvoirs complétés par la connaissance empirique de l’art vétérinaire. Seuls, Jules et Camille Petitjean ont pratiqué la médecine vétérinaire. Ils soignaient principalement les parties cornées des animaux lorsque ceux-ci s’étaient blessés sur les routes. On leur confiait également les soins des dents. Ils devaient ainsi niveler à la râpe les aspérités anormales de la dentition. Les saignées constituaient la dernière catégorie des soins pratiqués par les maréchaux-ferrants, Deux saignées effectuées à la forge d’Etueffont-Haut sont attestées par les livres de compte.

Vers une diversification des activités

Le ferrage des animaux représente jusque vers 1935 environ 40 % du chiffre d’affaires annuel de la forge. Avec les menaces du second conflit mondial, et avec ce conflit lui-même, cette part d’activité est presque doublée (74% du chiffre d’affaire en 1944). Puis la motorisation la fait rapidement baisser. Les travaux sur les roues et les voitures connaissent un net déclin dès le milieu des années 1920 : 10 % du chiffre d’affaire en 1945 contre 25 % jusqu’en 1910. Les travaux d’entretien et de réparation du matériel

agricole apportaient environ 10 % du revenu annuel jusque dans les années 1910. Puis, peu à peu, l’effet de la mécanisation est perceptible. Cependant, la baisse de la part du chiffre d’affaires provenant de ces travaux est moins importante que dans d’autres régions françaises. La zone sous-vosgienne n’est pas une région agricole et peu de trains de culture ont une superficie supérieure à 10 hectares. Une forte mécanisation n’y est donc pas indispensable et le maintien de techniques anciennes y est possible. Les travaux consacrés à la fabrication ou à l’entretien d’outils ont connu une forte régression dans les années 1910 (moins de 5 % du chiffre d’affaires annuel). Ils enregistrent une hausse considérable à partir du milieu des années 1920, Ce mouvement caractérise la tentative de diversification des activités de la forge voulue par Camille Petitjean. La taillanderie et plus particulièrement la fabrication des haches se substitue à l’entretien traditionnel des outils.

Deux autres tentatives de diversification des activités traditionnelles de la forge sont attestées par les livres de compte. Camille Petitjean en est l’auteur. En 1918, il s’efforce d’adjoindre une secteur commercial à l’entreprise familiale et se lance dans la vente des écrémeuses mécaniques. Il pratique aussi l’achat et la vente de véhicules hippomobiles d’occasion. Le développement de cette dernière activité aurait pu conduire Camille Petitjean à devenir progressivement mécanicien agricole ou concessionnaire d’une usine de machines agricoles. Mais le développement des activités textiles à Etueffont-Haut a vite obscurci l’avenir de ce nouveau débouché.

Agriculteurs aussi…

Eugène Petitjean et ses successeurs ne furent pas uniquement des artisans, ils sont issus d’une famille d’agriculteurs et sont demeurés attachés à un patrimoine qu’ils se sont efforcés de développer à la mesure de leurs possibilités financières. En 1840, Eugène Petitjean possède, toutes catégories de terres confondues, 1 hectare 51 ares et 5 centiares à Etueffont-Haut et 65 ares et 25 centiares à Etueffont-Bas soit au total 2 hectares 16 ares et 30 centiares. Ce patrimoine est rapidement augmenté puisqu’après son mariage Eugène Petitjean dispose de plus de 3 hectares de terres dont près de la moitié sont des champs et un tiers des prés, Ce patrimoine est ainsi nettement orienté vers l’élevage. Eugène Petitjean poursuit encore ses acquisitions foncières et à sa mort son capital s’étend sur 6 hectares 53 ares et 46 centiares, les deux tiers de ces terres étant sur la commune d’Etueffont-Haut.

Jules Petitjean, son successeur à la forge, reçoit en héritage 1 hectare 43 ares et 20 centiares. Il augmente rapidement son capital qui couvre 3 hectares 48 ares et 49 centiares en 1906. Toutes ses acquisitions nouvelles portent désormais sur des parcelles de la commune d’Etueffont-Haut. Il veut ainsi concentrer son patrimoine sur une seule commune. En 1907, Jules Petitjean transmet la forge à son unique fils Camille. Il lui cède également l’ensemble des terres qu’il possède dans la commune d’Etueffont-Bas soit 86 ares et 35 centiares. De ce fait, le patrimoine foncier de Jules Petitjean n’est plus que de 2 hectares 62 ares et 54 centiares. Mais si ces propriétés sont administrativement au nom de Jules Petitjean, Camille en a vraisemblablement une partie en jouissance. Il devient alors difficile de distinguer, à partir de 1907, l’instigateur de la politique foncière familiale. Cependant, la ligne directrice est maintenue et le capital foncier ne cesse de croître. Le cap des 5 hectares est franchi en 1945,

La superficie des propriétés se stabilise à 5 hectares 57 ares et 55 centiares à partir de 1952, année de la mort de Camille Petitjean. Elles se composent de deux cinquièmes de champs et de deux cinquièmes de prés. L’année 1952 marque ainsi une rupture entre deux vies à mi-chemin de l’artisanat et de l’élevage au sein d’une communauté villageoise et une vie entièrement axée sur la pratique d’une activité artisanale dans un chef-lieu de canton.

La nature des propriétés foncières a permis de constater que la vie agricole de la famille Petitjean était centrée autour de l’élevage. Quelques lignes de comptes, inscrites sans raison apparente dans un livre de maréchalerie confirme cette situation, au moins pour l’année 1920. Cette année-là, Camille Petitjean a dépensé 744 francs en achats de semences diverses, de grains et de bétail. En contrepartie, son activité agricole (vente de bétail) lui a rapporté 2945 francs. La rentrée d’argent nette est donc de 2201 francs qui s’ajoutent au 13287 francs de recette issus des travaux de forge et de maréchalerie. L’activité agricole n’est donc pas une simple activité marginale, C’est au contraire un appoint financier indispensable à la vie de la famille Petitjean.

La dernière forge du Territoire

A l’issue de cette étude, la forge d’ Etueffont-Haut apparaît comme une entreprise familiale au sens le plus strict du terme. L’embauche d’employés n’y est toujours que temporaire. Le maréchal-ferrant, éventuellement aidé de son père ou de l’un de ses fils, suffit à accomplir l’ensemble du travail, La forge a vu sa vie économique peu modifiée entre 1843 et 1977. La transmission de l’entreprise du maréchal-ferrant à son fils s’est généralement effectuée à l’occasion du mariage de ce dernier, La forge est ainsi un cadeau de mariage. Mais le père demeure dans les lieux. Il assure une tutelle sur le nouveau maréchal-ferrant et veille au maintien des habitudes de travail. Cette entreprise ne peut cependant pas être considérée comme exclusivement artisanale puisqu’elle comporte une exploitation agricole. Les revenus de la terre entrent pour une part non négligeable dans le budget familial des Petitjean.

La forge d’Etueffont-Haut est restée la dernière en fonctionnement dans le Territoire de Belfort. Deux éléments expliquent cette longévité. Tout d’abord, les Petitjean ont su dans les années 1920 à 1930 assurer la reconversion de leurs activités, Après deux tentatives qui ont échoué, la taillanderie, et plus particulièrement la fabrication des haches, permet d’assurer la survie de l’entreprise. Mais les Petitjean ont également conscience d’assurer un service utile à la vie rurale. Cette notion les pousse à n’éteindre définitivement le foyer de la forge que le plus tard possible. La longévité de l’entreprise est remarquable. Alors que la population d’Etueffont-Haut quitte l’agriculture pour l’industrie textile, la forge reste immuable jusqu’en 1977. Pourtant, dès la fin des années 1940, elle n’est plus viable. Le revenu issu du travail de la forge ne suit ni l’évolution du coût de la vie ni celle du salaire moyen d’un maréchal-ferrant de province. Le dernier forgeron doit alors se tourner vers la plomberie et le chauffage. Mais la forge, même si elle se fige, demeure un élément important de sa vie. Survivance du travail de quatre générations, il ne peut se résoudre à l’abandonner.

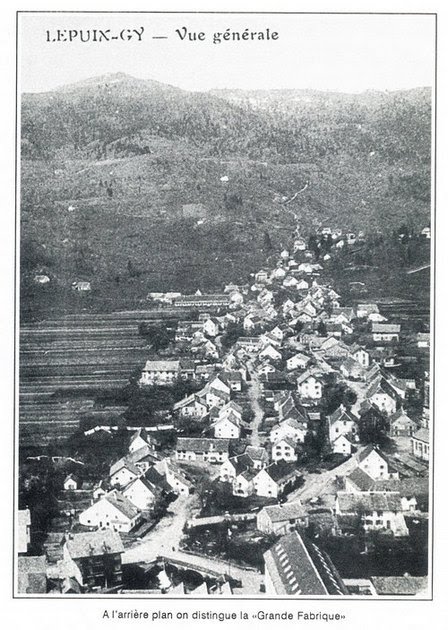

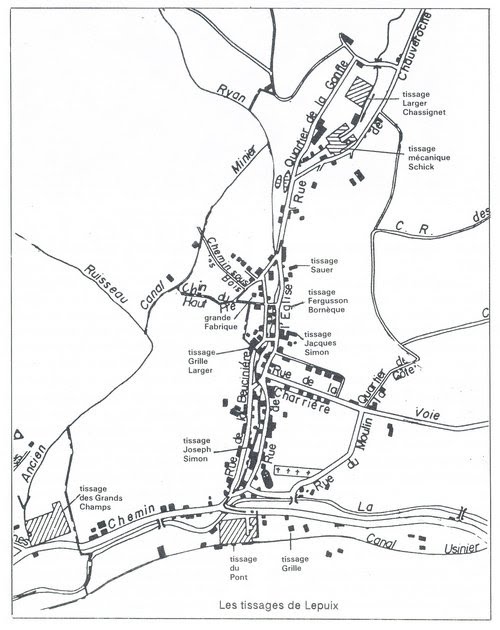

Les débuts du textile à Lepuix

Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle l’exploitation des mines d’argent cessant, les populations de la zone sous-vosgienne doivent progressivement opérer leur reconversion, les unes vers l’élevage, les autres vers l’industrie textile naissante.

Dans la région, chaque famille possède quelques coupots de chenevières, pièces de terre ou on sème le chenevis ou graines de chanvre. Le lin pousse assez bien autour de Giromagny et donne de grandes filasses d’une très bonne qualité ; cependant le sol pauvre de nos secteurs doit être enrichi d’une bonne fumure car le lin est une plante très exigeante. La production est familiale et pour le commerce local. Dans les inventaires de biens familiaux dressés lors de partages, ou après décès, nous retrouvons toute la gamme des produits et outils de cette activité textile. Lorsque la Maison Koechlin-Schmalzer de Mulhouse se lance en 1746 dans « l’indiennerie » et la fabrication des toiles de coton, la plus grande partie des toiles parvient encore sur les marchés locaux à partir des villes portuaires. Peu après l’introduction de l’industrie de l’indienne, le tissage se développe, les tissus fins provenant encore de l’étranger. La Révolution n’est pas propice au développement industriel, par contre, sous le consulat s’établit la première manufacture à Wesserling dans l’ancien domaine de l’abbaye de Murbach, sous l’impulsion de Gros-Davillier-Roman et Cie, bien vite imités par d’autres fabricants comme lsaac Koechlin à Willer-sur-Thur en 1805, par Nicolas Koechlin et frères à Masevaux en 1809 et par Blech-Fries et Cie de Mulhouse la même année. C’est par des associations, et en copiant les outils anglais, que l’industrie textile prend naissance. En 1812 il n’existait pas moins de onze filatures mécaniques dont celle de Boigeol-Herr

à Giromagny.

Aux origines des tissages à bras

Pourtant les ateliers de tissage à bras se multiplient dans les vallées. Par exemple à Lepuix, Antoine Cheviron de la Goutte-Thierry, possède quelques métiers : cinq lors de l’inventaire de ses biens. ll s’agit d’ateliers de travail à domicile avec quelques métiers, de construction primitive, et de surcroit faciles à emporter. L’exemple des Cheviron permet de penser que, non loin de la vallée de la Doller, ils ont copié son système de travail à domicile. Ce phénomène est assez naturel car depuis des siècles les deux vallées n’ont jamais cessé de s’échanger leurs filles et leurs garçons, pourquoi ne s’échangeraient-t-elles pas leur mode de vie ? Tout comme les tisserands de la haute vallée de Masevaux, les Cheviron travaillent pour la Maison Koechlin. C’est un débouché facile qui améliore l’ordinaire car la culture en montagne n’est guère productive. Ce germe industriel incite d’autres habitants à suivre l’exemple, mais aussi des jeunes gens sans travail à se rendre dans des centres importants pour y apprendre le métier. Ainsi nous ne verrons pas les vallées se dépeupler. Il y aura bien des compagnies de bûcherons en partance pour le Haut-Doubs et pour la vallée de la Saône mais toujours avec l’espoir du retour au pays. Dans la haute vallée de la Savoureuse la famille Ruez, installée au-dessous du Saut de la Truite, dispose aussi de quelques métiers.

L’autre pénétration textile viendra du sud. Boigeol s’installe chez son beau frère Frédéric Picard, teinturier, à Giromagny, y fait travailler plusieurs tissages à bras ainsi qu’à Auxelles-Bas. Peu de temps après des ateliers s’installent également à Auxelles-Haut, Toujours à Giromagny, Gros-Davillier-Roman et Cie s’associent à Bornèque-Fergusson en 1806 pour implanter des métiers à bras.

L’origine de tous ces tissages ne peut être établie faute d’archives. Mais de longue date les Simon,les Chassignet et d’autres familles tissent à domicile pour l’usage local. En 1793 Joseph Petizon, Nicolas Rorpach, Joseph François et François Dupont sont déjà déclarés tisserands. Tout permet de penser que la production, assortie de bénéfices, incite les propriétaires de métiers au développement.

La grande fabrique

Le 15 février 1815, Prudent Moroge, garde forestier à Lepuix demande à la commune (un terrain pour y construire un bâtiment de quarante deux mètres de longueur sur onze mètres de large afin d’y faire travailler un grand nombre d’ouvriers en état d’être employés au tissage. Sa demande n’aboutit pas sous prétexte qu’ il perturberait les tissages à domicile existants. Le 16 mai ‘1816 Nicolas Colin vend une terre labourable de treize ares au lieu dh « Les Planches » à Moroge, Claude Pistenon, dessinateur d’indienne, Joseph Maus, maître tisserand, et Joseph Boesler, marchand de bois, les trois derniers demeurant à Willer sur Thur. Le lendemain, les quatre partenaires forment une société, à parts égales, pour construire un bâtiment qui abriterait un tissage travaillant pour la Maison Blech-Fries de Mulhouse. Cette dernière doit fournir les métiers et la matière première, la société devant travailler uniquement pour elle. Les clauses sont formelles : « la Société n’aura lieu que pour la main d’oeuvre sans pouvoir se livrer à aucun commerce ni spéculation. Ladite Maison fournira des matières suffisantes pour occuper tous les métiers et paiera un prix égal à celui pratiqué par les fabricants du département. Au cas contraire, il ne sera travaillé pour d’autres qu’en vertu d’une délibération commune ». Le bâtiment doit être achevé en juillet et abritera soixante cinq métiers. Les associés choisissent Prudent Moroge comme directeur. Lors de la dissolution de la société le 10 novembre 1823, il est fait état du déficit continuel de l’affaire. En effet, au plan économique, les crises se succèdent, des difficultés d’écoulement entraînent la surproduction. La Maison Blech-Fries se plaint au préfet du Haut Rhin en estimant que l’expédition d’Espagne (1823) « anéantit le commerce ». Dès février 1823 survient le chômage. Les raisons de la dissolution de la société sont aussi locales. Moroge est un aventurier. Il a dépensé les biens de sa veuve, pris des hypothèques sur ses biens et sa gestion est mauvaise. Ses enfants, devenus majeurs, demandent leur part de l’héritage de leur mère. Le 1 octobre 1823, aux termes d’un contrat avec Joseph Maus, il cède à celui-ci la gestion de la société. L’affaire tourne court, Maus révoque le bail. La dissolution est alors inévitable et la part de Moroge vendue en décembre. La veuve Pistenon de Strasbourg la rachète pour 3250 francs. Propriétaire de 50 % de l’affaire, elle loue la moitié du tissage, pour 950 francs par an, à Ferdinand Boigeol en 1827. Celui-ci rachète les parts de Boessler et Maus en 1845. En 1841 , soixante cinq ouvriers sont employés à la Grande Fabrique. La crise de 1848 se faisant sentir, Boigeol-Japy réduit les effectifs à quarante et un ouvriers puis à quinze en 1858.

Le tissage Fergusson-Bornèque

Depuis 1811 Fergusson-Bornèque, propriétaires d’un tissage à Giromagny travaillent pour Gros-Davillier-Roman de Wesserling. Ils acquièrent des terrains à Lepuix en 1818 pour y implanter un tissage travaillant lui aussi pour la firme de Wesserling. En 1841 cinquante neuf ouvriers sont déclarés, employés pour moitié par Fergusson-Bornèque et pour I’autre par Jean Baptiste Grille que nous retrouverons. Acquis en 1851 par Boigeol-Japy, le tissage est détruit et devient un pré.

Le tissage Chassignet-Larger à Chauveroche

Le 13 octobre 1820 Joseph Chassignet de Lepuix achète à Chauveroche trente huit ares de terrains communaux pour 1295 francs. Six mois plus tard il passe un bail avec Joseph Larger pour la construction, à frais communs, d’un bâtiment pouvant abriter vingt métiers à bras. Le tissage travaille pour Gros-Davillier-Roman qu fournit les métiers. La société est constituée pour vingt ans mais elle est dissoute dès 1823 en raison des pertes qu’elle enregistre. Chassignet semble poursuivre seul l’exploitation du tissage. A sa mort en 1832 la manufacture compte vingt cinq métiers et en 1841 quarante et un ouvriers et quatre enfants y sont employés. En 1858, une partie du bâtiment est convertie en habitation et en 1861 la reconversion est complète.

Le tissage Grille-Larger

Nous avons déjà rencontré Joseph Larger. Ancien directeur de tissage à Oderen, il travaille pour la Maison Koechlin de Masevaux. En 1820, il vient à Lepuix diriger le tissage Chassignet et il installe son propre atelier dans une maison achetée à Jean Baptiste Wimmer du Puix. Larger travaille pour la Maison Blech-Fries de Mulhouse. En 1834, il vend son tissage à son contremaître Jean Baptiste Grille pour 2500 francs. Sept ans plus tard la manufacture emploie vingt sept ouvriers, elle compte trente métiers et travaille pour Fergusson-Bornèque. En 1865, le tissage touché par la crise est vendu à Jean Baptiste Simon du Puix.

Le tissage Sauer

Charles Léonard Sauer est d’abord directeur du tissage de Moosch (68) avant de diriger la Grande Fabrique pour le compte de Pistenon et Maus. Le 19 février 1925, il achète pour 1000 francs un terrain de sept ares à Jacques Copatey sur lequel il construira un bâtiment pouvant abriter un tissage et un logement. Au décès de son épouse en 1826, l’inventaire des biens du couple révèle que le tissage compte douze métiers. L’atelier travaille pour la Maison Blech-Fries, il emploie vingt neuf ouvriers et deux enfants en 1841. L’affaire reprise par Edouard Sauer fils traverse la crise de 1848 mais le bâtiment est transformé en habitation en 1862 puis en boulangerie.

Du moulin au tissage mécanique

La famille Tournier de Lepuix possèdait à Chauveroche un moulin utilisant une chute d’eau dérivée de la Beucinière. Le 11 mars 1828 Jean Baptiste Tournier ayant besoin d’argent vend son moulin pour 2000 francs à Jean Jacques Romain, meunier et Louis Schick, cultivateur à Novillard. Un an plus tard, Schick rachète pour 600 francs la part de son associé. La propriété contient neuf ares. Les fondations du moulin existent toujours; elles supportent aujourd’hui le bâtiment qui abrite la machinerie du tissage Briot, la chute d’eau servant à actionner les turbines.

La famille Schick implante sur ce terrain le premier tissage mécanique de Lepuix. Le développement de la manufacture ne se fait pas sans difficulté, il rencontre l’hostilité d’une partie de la population et des tisserands à bras. Le 4 mars 1830, M. Koecklin de Masevaux, fournisseur de cette manufacture, adresse une lettre au sous-préfet et au procureur de la République de Betfort précisant : « la présente vous sera remise par M. le curé du Puy qui a de graves plaintes à porter contre plusieurs individus de la commune. Comme M. le curé ou plutôt son frère font travailler pour nous dans leur tissage mécanique, il nous intéresse qu’il ne soit pas détruit… que des menaces et voies de faits contre les ateliers soient réprimées… » Ce tissage de nouvelle industrie avait aussitôt attiré la jalousie de quelques propriétaires de tissages à main. Le 17 janvier 1830 Schick renvoie le contre-maître et de là « il s’est formé une espèce de menée composée de six à neuf personnes qui semblent avoir juré la destruction entière du tissage, à la tête se trouve Jacques Simon fils de Paul. On entend par la commune rapporter des menaces faites, elles sont des plus effrayantes et cette menée fait la terreur au village. Le nouveau contre-maître a été menacé constamment, jusqu’au jour de son départ. Dès la première quinzaine de février on a exercé des voies de faits, on a ôté l’eau de dessus la roue le soir et enlevé les pales à deux ou trois reprises. Dans la nuit du 16 au 17 février on a roulé des pierres de grosseur énorme dans le canal venant du pré de François Romain… ce soir là le travail fut empêché, Le matin le contre-maître se rendant sur le canal pour prendre l’eau a été hué, insulté indignement par plusieurs ouvriers du tissage de Joseph Chassignet ; on est venu assaillir les ouvriers à la sortie et à l’allée du tissage…

Le maire du Puix appelé à se prononcer sur la lettre de M. Koechlin et le mémoire du sieur curé du Puix reconnaît les faits : « il y a bien des désordres répréhensibles, quelques scènes scandaleuses… et encore moins de projet pour détruire le tissage », et il poursuit : « il y a dix huit mois qu’il (le curé) a installé à l’extrémité du village un tissage mécanique, il parait d’après les actes qu’il appartient à son frère… mais l’on est porté à croire dans le village qu’il lui appartient parce qu’il s’y rend fréquemment et le dirige. Dès le début M. le Curé fut l’objet de critiques non seulement de la part des autres propriétaires des autres tissages à la main au nombre d’une douzaine et suffisamment proportionnés au besoin de la classe ouvrière, mais on ne peut se dissimuler qu’il est inconvenant que M. le Curé se livre à des objets manufacturés d’autant plus incompatibles avec son ministère, et que la commune composée de mille quatre cents habitants exige tous ses soins et tous ses moments, du reste il est bien rétribué et jouit de tous les avantages désirables. Le contre-maître de l’établissement nommé Jean Baptiste Perros qui a eu le malheur de se laisser prendre dans les engrenages du mécanisme moteur, a eu le bras horriblement fracassé, il a pensé en perdre la vie et ce jeune homme, père de famille, en est resté estropié du bras droit… C’est lorsqu’il a recommencé à reprendre le travail qu’un garçon d’Auxelles-Bas, le sieur Lieschelet a été placé au tissage et considéré comme remplaçant l’ancien contre-maître. M. le Curé renvoya ledit contre-maître Perros en lui refusant son congé acquit, Ce renvoi fut considéré comme un geste inhumain et blâmé. M. le Curé fut cité devant le luge de paix et du payer quarante cinq francs de dommages et intérêts ». Trois ans plus tard, le curé Schick semble toujours aussi combatif. Le Préfet du Haut Rhin signale au sous-préfet de Belfort que « M. Schick desservant est remplacé dans la commune du Puix mais continue à y résider et cherche à exciter les habitants contre son successeur, M. Steklin, dans l’intérêt de se faire réintégrer dans ses fonctions ». Le maire Simon répond au sous-préfet : « il n’est que trop vrai que cet ecclésiastique qui a été remplacé pour des motifs graves cherche à susciter des embarras au nouveau desservant… mais grâce au bon esprit des habitants, il n’a que peu d’influence… ses démarches n’ont servi qu’à montrer son mauvais caractère… il y a environ quatorze ans qu’il fut nommé dans la commune.., il ne s’occupait plus des ses fonctions,.. du matin jusqu’au soir il était dans son tissage, au milieu d’une quinzaine d’ouvriers de tout sexe travaillant de sa personne et quelquefois y taisant travailler le dimanche… une cure lui avait été offerte mais il l’a refusée’. Toutefois en 1836 il demeure à Chavannes les Grands.