Table des matières

|

1944 à Saint-Nicolas des Bois : de l’occupation à la libération |

Sœur Marie-Solange |

2 |

|

Novembre 1944 : les chemises n’étaient pas sèches à Auxelles-Haut |

Bernard Marconot |

10 |

|

À Leval, au 19e siècle, ils signaient… et elles ne signaient pas |

Jean de Zutter |

12 |

|

L’écorçage – une activité oubliée |

Jean Tritter |

15 |

|

La légende du Trou du Loup |

Roger Lambalut |

17 |

|

Rodolphe Sommer (4) « Du pain pour nos enfants ! » |

Pierre Haas |

22 |

|

Prêtre catholique entre les deux guerres : Georges Chiron (2) |

François Sellier |

26 |

|

Événements tragiques à Auxelles-Bas |

Jules-Paul Sarazin |

29 |

|

Il y a 100 ans |

François Sellier |

32 |

|

MAGAZINE |

|

|

|

La Vôge a lu |

|

35 |

|

Novembre 1944, le Pays sous-vosgien se souvient de sa libération |

|

36 |

Novembre 1944 : les chemises n’étaient pas sèches à Auxelles-Haut

Septembre 1944 : dans la région, la progression rapide des troupes débarquées en Provence le 16 août 1944 permet un espoir de libération tout proche. Mais pour des raisons logistiques, cette offensive subit un véritable coup d’arrêt dans le secteur de Champagney. Des batteries de mortiers prennent place au col de la Chevestraye. A Auxelles-Haut, on pense que cet arrêt sera de courte durée.

À Errevet, un train de prisonniers escortés par les Allemands est bombardé par l’aviation alliée. Quelque temps plus tard, en revenant des champs, Elisée Raphenne rencontre deux jeunes hommes, un Algérien et un Marocain rescapés de ce train. Ces derniers lui demandent de les abriter quelque temps. En faisant attention de ne pas se faire repérer par les Allemands, Elisée accepte :

– Cela ne sera pas long, pense-t-il, la libération est toute proche !

D’autres rescapés de ce train, Indochinois cette fois, se sont réfugiés dans les bois d’Auxelles-Haut, dans la zone de Rière les Scies. Les filles Raphenne leur ont porté des pommes de terre durant quelques jours, avant qu’ils ne continuent leur chemin.

Octobre 1944 : le 6, les bombardements des alliés, Provenant du col de la Chevestraye, font une première victime parmi les habitants d’Auxelles dans la rue de la Stolle. Jusqu’à la libération, deux autres habitants seront également victimes de ces bombardements. Les ripostes allemandes partent du fort de Giromagny. Sous le passage de ces obus, privés d’électricité, se nourrissant de pommes et de pommes de terre, les Quichelots attendent les libérateurs durant deux mois.

On pense voir arriver les Américains. Les enfants ont appris à dire :

– I want chocolate !

Le 20 novembre est un jour comme les autres. cela fait deux mois que nos amis nord-africains, Lahcen et Marouch, sont réfugiés chez Elisée Raphenne ; seul signe perceptible d’un jour pas comme les autres, les Allemands sont partis discrètement (on s’en est rendu compte par la suite). Pas de tirs, pas de combats ! Marie Raphenne dit à son mari :

– Ils vont bientôt arriver du Mont Ménard !

– Mais comment veux-tu qu’ils viennent de là ? Tu n’as jamais fait la guerre !

Les faits donnent raison à Marie. En milieu d’après-midi, les troupes arrivent à pied du Mont Ménard. Ce n’est ni avec des jeeps, des camions ou des chars que les Quichelots voient arriver leurs libérateurs, mais à pied, avec les pièces d’artillerie sur le dos. C’est à travers bois, depuis la sortie de Plancher-Bas qu’ils ont rejoint Auxelles-Haut. Ce ne sont pas des Américains, mais des Français, le BM4 (bataillon de marche n°4) de la 1e DFL. Ces troupes restent une dizaine de jours dans le village, logeant chez l’habitant. Elles y installent leurs pièces d’artillerie, ce qui pose quelquefois des petits problèmes :

– Mais tu as foutu mon pommier en l’air !

– Il le fallait bien, ça gênait !

– Comment j’vais faire ma goutte, maintenant ?

Quant à nos amis nord-africains, ils continuent à se cacher. En effet, Marie ne veut pas les voir partir avec les habits d’Elisée sur le dos, dans le cas d’un départ précipité avec les libérateurs. Les chemises d’uniforme de Lahcen et Marouch ne sont pas sèches et cela prend beaucoup de temps durant cet…

(La suite dans : Novembre 1944 : les chemises n’étaient pas sèches à Auxelles-Haut, par Bernard Marconot, page 10)

1944 à Saint-Nicolas des Bois : de l’occupation à la libération

… Approchons-nous de cet Arbre de Vie et implorons le salut du monde. Notre prière sera plus efficace que le fracas des armes…

Nous publions ici, avec l’autorisation de la Congrégation des Soeurs Dominicaines, un document d’un réalisme touchant. Peu de récits sans doute, relatent avec autant de précision et surtout autant de sensibilité, les derniers temps de l’occupation allemande et les premiers jours de la liberté retrouvée.

Extrait de la chronique journalière du couvent des Dominicaines de Saint-Nicolas, ce témoignage, écrit par une seule et même religieuse, est avant tout, le reflet d’une atmosphère presque intimiste où la foi, l’angoisse et le dévouement se fondent en une immense espérance.

Le Vallon en émoi

1er septembre 1944

Ce matin nous avons une désagréable surprise, un peloton d’Allemands circule dans le Vallon, cherchant des hommes en fuite, perquisitionnant les fermes d’alentour. Sur ces entrefaites une jeune femme monte en bicyclette ; se voyant suivie par deux Allemands, elle prend peur, entre chez M. et Mme Berthier et les accoste en leur disant bonjour mon Oncle et ma Tante.

Ceux-ci sont interloqués, ne répondent rien, mais les gendarmes allemands, car ce sont eux, se rendent compte de l’embarras général, ils ordonnent à la femme d’ouvrir son paquet qui malheureusement renfermait des vêtements d’homme. Alors, ils soupçonnent Monsieur Berthier de cacher quelqu’un, ils fouillent la maison ne trouvant rien. M. Berthier assure qu’il ne connaît pas le mari de cette femme, qu’il ne l’a vu qu’en passant, néanmoins malgré ses énergiques protestations, M. Berthier est arrêté et emmené à Belfort. Sa femme est désolée et tout le Vallon est bien ému.

2 septembre

Madame Berthier a demandé la Messe pour son mari, toute la communauté s’associe à sa prière; puis Mme Berthier se rend à Belfort pour tenter des démarches. Heureusement, M. Berthier a pu prouver dans son interrogatoire qu’il était absolument étranger à la personne qui l’avait appelé mon oncle et qu’il n’avait aucune relation avec son mari. Il fut enfin cru sur parole et relâché à midi; le soir nous le voyons de retour avec sa femme au Vallon. Remercions une fois de plus le Sacré-coeur de sa protection.

5 septembre

Nous traversons de mauvais jours, les Allemands en déroute sont refoulés dans le Territoire, ils débordent dans les villages, prennent tout ce qu’il peuvent saisir, camions, bicyclettes, bétail etc… Les Américains avancent, on dit que c’est la dernière attaque pour entrer en Allemagne. Nous avons entendu le canon presque toute la journée, des avions survolent en grande vitesse ! C’est la délivrance mais à quel prix, Coeur Sacré de Jésus sauvez notre pauvre France !

Des personnes effrayées viennent chercher asile à St Nicolas. M. l’Aumônier met ses chambres et les nôtres à leur disposition et nous les recevons pour les repas. Nous nous confions à la Providence car les provisions sont maigres, presque plus de farine et la ration de pain est infime. Impossible de se procurer du ravitaillement. Puissent ces mauvais jours être abrégés. (…)

Les réalités de l’occupation

10 septembre

Pendant l’office des Complies nous entendons des autos arrivant à toute vitesse, sans nul doute ce sont des Allemands puisque seuls leurs véhicules circulent, le coeur serré on prie avec plus de confiance. Dans la soirée, au moment de la récréation nous apprenons en effet qu’il s’agit d’un cantonnement ; il nous faut héberger une cinquantaine de soldats. Les officiers au château, dans le chalet Massin, les soldats dans les granges et dans notre préau. Cette fois, c’est la pleine occupation. Le lendemain on est un peu anxieuses de ce voisinage, les portes de clôture sont soigneusement fermées, la cour des enfants est livrée à l’occupant, des camions sont remisés et la cuisine ambulante du bataillon. Celui-ci est composé d’Autrichiens, ils se montrent convenables et réservés, sollicitent quelques services pour leur cuisine. Nos enfants vont prendre leurs ébats dans le petit bois et sortent par la porte du fond du corridor, par la cour du Pavillon.

On tâche de s’en tirer au mieux mais on fait voeux pour que ce séjour soit de courte durée. Au loin, on entend le canon, la D.C.A. aussi mitraille les avions, hélas c’est la terrible guerre dans sa phase la plus douloureuse pour nous.

12 septembre

Les dangers de la guerre devenant de plus en plus menaçants, la Révérende Mère Prieure fait une promesse à la très Sainte-Vierge, afin de nous placer d’une manière encore plus directe sous sa protection. (…) Depuis plusieurs jours nous communions avec une demi-hostie et pour assurer notre pain de vie, notre Soeur Blanche, seconde sacristine, doit confectionner des hosties ; à grand peine on trouve la farine nécessaire.

13 septembre

Notre bonne Soeur Louise tourière apprend qu’un de ses petits neveux, enfant de cinq ans, résidant à Rougemont (2) a été victime d’un accident mortel. Il jouait avec un de ses petits camarades, ne trouvent-ils pas une grenade égarée dans la paille, I’un frappe légèrement dessus, le terrible engin éclate, tue le neveu de Soeur Louise et blesse grièvement son compagnon. La famille de notre Soeur et elle-même sont désolées de ce douloureux accident, nous nous associons à leur grand chagrin et prions pour ses âmes éprouvées.

14 septembre

Monsieur l’Abbé Saugier, notre confesseur extraordinaire (3) profite d’un intense brouillard pour venir jusqu’à nous, remplir son saint Ministère. Il a dû demander un laissez-passer car il faut traverser trois postes à Belfort. La Sainte Mère Prieure profite de la présence de M. le Curé pour lui demander de nous adresser quelques paroles. En une sorte de causerie, M. le Curé nous dépeint tout d’abord la situation actuelle grave, il va sans dire : d’un côté les Allemands se retranchent dans des contrées qui peuvent leur servir de défense, d’autre part les Alliés accumulent des forces formidables. Que va-t-il sortir de ce choc. encore une hécatombe de morts et des ruisseaux de sang, les hommes vont à la folie ! Il n’y a qu’une folie qui soit bonne mes Soeurs, c’est celle de la Croix ! (…) En ce jour de l’exaltation de la Sainte Croix, approchons nous de cet arbre de Vie et implorons le salut du monde. Notre prière sera plus efficace que le fracas des armes.

15 septembre

Nos occupants sont corrects, mais ils dévalisent notre bois, profitant de notre scie mécanique ils prennent le meilleur de notre bois de chauffage, afin de s’approvisionner pour leur gazogène. Il n’y a rien à dire, ils s’offrent à payer, mais notre bois rentré pour l’hiver s’écoule… il faut s’abandonner !

25 septembre

(…) Les restrictions se font sentir : nous sommes très rationnées en pain, 150 gr par personne et la récolte de pommes de terre n’est pas faite, il faut aussi se mesurer. Donnez-nous Seigneur notre pain quotidien !

26 septembre

Ce matin grand émoi chez nos Enfants, elles ont entendu que les Allemands demandaient à voir la Maison. De fait, cinq d’entre eux se présentent pour opérer une visite domiciliaire, ils recherchent soi-disant un soldat de la résistance. La Révérende Mère les reçoit et les accompagne dans le Couvent. Les Soeurs tremblent un peu à la vue de ces visiteurs insolites qui vont et viennent de la cave au grenier. Enfin ils sont corrects ; leur mission remplie ils se retirent poliment. Nous sommes quittes pour une vive émotion.

La famille Keller sous surveillance

27 septembre

La journée d’hier a été vraiment douloureuse, à la fin de la récréation de midi, nous apprenons que Monsieur et Madame Keller sont internés dans leur salon et gardés à vue par les occupants, tandis qu’on perquisitionne toute la maison. Monsieur Keller a été faussement accusé d’entretenir des relations avec les maquis. Au Chapitre, la Révérende Mère Prieure nous met au courant de ces faits et nous exhorte à faire un assaut de prières, afin que l’innocence de notre Bienfaiteur soit reconnue. Chacune devra dire un rosaire à cette intention. Nous nous empressons d’adhérer à cette demande, suppliant notre Mère du ciel afin que M. Keller ne soit pas emmené à Belfort comme on le craignait ! Dans la soirée nous apprenons que nos chers Bienfaiteurs sont libérés mais le Château reste occupé. D’autre part, plusieurs des fermiers des alentours. un domestique de M. Keller sont emmenés ; à Belfort tous les hommes sont réquisitionnés, ainsi qu’à Rougemont. O Jésus ayez pitié de nous, St Michel Archange protégez-nous !

C’est la ferme de Monsieur Bègue qui a été la plus éprouvée ; le propriétaire a été emmené (4), sa femme est restée, témoin du ravage de la ferme, le bétail a été pris, le fourrage, les légumes, les provisions, c’est un vrai désastre. Madame Bègue est demeurée très courageuse, nous prions beaucoup pour elle. Quant à nous. nous avons à déplorer la disparition de plusieurs stères de bois de chauffage que les Allemands ont pris pour leur cuisine, installée dans la cour des enfants. Notre petit bois a été aussi saccagé, une quantité de branchages gît dans les chemins, de plus des trous ont été pratiqués, de sorte qu’on ne peut plus s’y promener ! Que de tristesses !

29 septembre

Monsieur et Madame Keller restent l’objet d’une étroite surveillance, le Château est gardé par des sentinelles, on ne peut y pénétrer sans une autorisation spéciale. Nous continuons à beaucoup prier et aujourd’hui nous implorons spécialement l’Archange St Michel protecteur de la France !

5 octobre

Nous apprenons que les occupants vont partir, mais qu’ils doivent être aussitôt remplacés…nous intensifions notre prière.

6 octobre

Premier vendredi du mois, nous faisons notre Adoration avec grande ferveur, confiant au Sacré Coeur le cher Vallon ! A 4 heures, un grand mouvement se produit, ce sont les Allemands qui se retirent, nous bénissons le Seigneur, en attendant les événements du lendemain, puisqu’ils doivent être remplacés, mais demain est le 1er samedi consacré à la Très Sainte Vierge, aussi notre confiance domine notre anxiété !

7 octobre

La matinée se passe sans incidents. Un petit groupe d’occupants est encore là, attendant les autres pour les mettre au courant de ce qu’ils auront à faire. Cependant c’est le 1er samedi où nous devons commencer nos prières d’action de grâces promises aussi nous avons toute confiance ! En effet à midi et demie, alors que nous étions au cimetière pour faire notre visite quotidienne, nous apercevons une trentaine de bicyclistes qui s’en vont ! C’est le reste des occupants. Le Vallon est enfin libéré. C’est le sourire de la Très Ste Vierge répondant à notre confiance. Depuis le début du mois nous récitons en commun notre rosaire, la première partie après la messe, la seconde à deux heures, la troisième au salut !

(…) Les événements restent en suspens, on redoute de passer l’hiver dans de telles conditions. L’arrachage des pommes de terre n’est pas encore terminé à cause du mauvais temps, le travail est très en retard de tous côtés à cause du séjour des Allemands. Les hommes ont été mobilisés pour faire des tranchées, on est réduit à ses propres moyens. Notre provision de bois n’est pas faite et les occupants nous en ont déjà brûlé deux toises ! L’horizon est bien sombre, cependant nous ne perdons pas courage, nous confiant de plus en plus à la Providence, qui nous donne des signes sensibles de sa protection ; nous avons eu en effet la bonne fortune de recevoir deux sacs de…

(La suite dans : 1944 à Saint-Nicolas des Bois : de l’occupation à la libération, par Soeur Marie-Solange, page 2)

À Leval, au 19e siècle, ils signaient… et elles ne signaient pas

On réduit souvent l’Histoire au grandiose et au spectaculaire. Et si, bien sûr, l’Histoire est le récit des oppositions impérialistes, des affrontements de personnes, des chocs idéologiques, des rivalités culturelles, scientifiques ou religieuses, c’est aussi et peut-être davantage une tache en bas d’un document, quelques lettres écrites maladroitement sur un acte, un blanc, une rature, une omission – voire des « fautes d’ orthographe ».

Les limites de l’étude

Jusqu’en 1795 et les lois de laïcisation de l’Etat-civil (Décret du 20 Septembre 1792 et Loi du 28 Pluviôse an III ou 16 Février 1795), l’enregistrement des naissances, mariages et décès était tenu par les autorités religieuses. Leval, élément de la paroisse des Saints-Apôtres Pierre et Paul, avec Rougemont, Romagny et Saint-Nicolas, n’a donc pas de registres propres avant 1795 et les actes concernant la population de la commune actuelle sont à rechercher parmi l’ensemble des actes de la paroisse. A partir de 1795, et grâce à l’autonomie administrative, les actes enregistrés à Leval concernent les habitants de la commune et quelques habitants des communes voisines dans le cas des mariages.

Ainsi si notre étude commence avec l’acquisition de l’autonomie administrative de la commune du Val-sous-Rougemont – comme l’on dit couramment au XIXème siècle -, elle se termine quand le nombre de filles signant leur acte de mariage atteint et même parfois dépasse le nombre de garçons. Le pourcentage d’actes signés est alors proche de 100% aussi bien chez les hommes que chez les femmes et il ne varie plus dès lors qu’en fonction de quelques cas particuliers, Peut-être intéressants isolément mais sans signification sur le plan statistique.

Les buts

Dénombrer la proportion d’hommes et de femmes signant leur acte de mariage n’a pas beaucoup d’importance en soi mais il en acquiert dès lors que le décompte prend une signification, comme par exemple l’estimation du développement de la lecture et de l’écriture dans une société donnée. Plus de 90% des hommes et des femmes et même plutôt près de 95% des hommes et 98 % des femmes se marient. Et si le phénomène a pu varier selon les époques et les régions, il est resté toujours très élevé. La population étudiée est donc particulièrement représentative du degré de diffusion de l’écriture tandis que les actes de mariages sont la seule source grandeur nature du développement de l’écriture dont nous disposons.

Les sources

Les registres d’Etat-civil de Leval : 8 registres de mariages : 1795 à 1802, 1803 à 1812, 1813 à 1822, 1823 à 1832, 1833 à 1842, 1843 à 1852, 1853 à 1862, 1863 à 1872.

Le phénomène

Alors qu’à la fin du XIIIe siècle (1795-1802), 86% des hommes signent leur acte de mariage, les femmes ne sont que 18% à le faire. Même si I’on peut estimer cette proportion anormalement faible pour les femmes (la proportion atteignant 36% durant la décennie suivante et 31 % entre 1813 et 1822) et anormalement élevée pour les hommes (puisqu’elle redescend à 82% entre 1803 et 1812), la distorsion femmes-hommes n’en est pas moins spectaculaire. En simplifiant, on peut estimer qu’entre la Révolution et le premier quart du XIXème siècle, 3 fois plus d’hommes que de femmes maîtrisent l’écriture – et il est tout au moins permis de le supposer – la lecture (encore qu’il ne suffise pas de savoir signer pour savoir lire). Mais la situation n’est pas figée et si, tout au long du XXème siècle, le niveau culturel des hommes s’améliore, passant de 85% des signataires au début du siècle à 95% et plus dans la seconde moitié, il explose pour les femmes dont la connaissance de l’écriture (ou du moins sa manifestation) augmente constamment et rapidement de 36% entre 1803 et 1812 à 53 % entre 1823 et 1832 – ces 53% nous montrant d’ailleurs ce qu’avait d’anormal les 31% de la décennie précédente, 66 % entre 1833 et 1842, 89% entre 1843 et 1852, 93 % entre 1853 et 1862 et 100% entre 1863 et 1872.

Le développement de l’écriture est bien antérieur, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, à l’école obligatoire (loi Jules Ferry de 1882), il est aussi antérieur à I’obligation faite aux communes de posséder une école (loi Guizot de 1833) puisqu’en 1832, 92% des hommes et 53% des femmes savaient signer mais on comprend la loi Victor Duruy du 10 Avril 1867 qui fait obligation aux communes de plus de 500 habitants de posséder une école publique de filles. Au début du XIXème siècle, la situation à Leval n’était peut-être pas originale mais elle I’est sans doute devenue vers le milieu du XIXème siècle puisqu’en 1864, un rapport établit que près d’un tiers des conscrits ne savaient pas lire et qu’à leur mariage, 36 % des conjoints (hommes el femmes confondus) étaient incapables de signer leur nom (cité dans l’Histoire de l’Education de Roger Gal) alors qu’à Leval, à la même date la totalité des conjoints signent.

Si cette inégalité hommes-femmes devant le savoir disparaît au cours du XIXème siècle, après 1863 et alors que tous, hommes et femmes, signent leur acte de mariage, des traces de cette sous-culture féminine apparaissent encore dans I’absence de signature des mères des mariés. Alors que les pères signent régulièrement l’acte de mariage de leur fils ou de leur fille, sous la plume des officiers de l’Etat-Civil on trouve très souvent des remarques telles que : « sauf la mère du futur époux qui a déclaré ne pas savoir signé (sic) son nom » (1864), ou : « sauf la mère de la future épouse qui a déclaré ne pas savoir signer » (1865), ou encore : « la mère du futur époux a déclaré ne pas savoir signer ainsi que la mère de ladite épouse » (1865) et « sauf la mère du futur qui a déclaré ne savoir signer » (1870).

Critiques et remarques

1) Savoir signer ne signifie pas obligatoirement posséder ou maîtriser la lecture et l’écriture. Rien de commun en effet entre l’écriture des lettrés de l’époque (les instituteurs et les officiers de l’Etat-Civil), souvent ample, imposante – voire élégante – et les signatures maladroites et appliquées de certains scripteurs.Quand certaines signatures couvrent des surfaces imposantes (près d’un quart de page parfois), d’autres tentent de se dissimuler à la fin du texte, en bas de page, à la marge. Comment comparer le niveau des connaissances de celui qui pour signer écrit nom et prénom(s) et celui qui trace, semble-t-il difficilement, 3 lettres en écriture bâton ?

2) La signature sur un acte de mariage est un bien maigre témoin du niveau d’instruction d’une époque mais c’est néanmoins la plus fiable et la plus universelle, le mariage touchant la quasi-totalité de la population: de 90 à 95 % de la population selon les époques – le célibat des hommes étant par ailleurs toujours supérieur au célibat des femmes. En ne retenant dans chaque acte que la signature des époux, on élimine les double-comptes possibles qu’entraînerait le décompte des signatures des parents – qui ont souvent marié plusieurs enfants – et des témoins – qui peuvent être les mêmes à plusieurs mariages -. Sauf à avoir une liste nominative de tous les habitants de la commune et à pointer une fois pour toute la présence de leur signature sur un acte d’Etat-Civil, la signature des jeunes mariés en bas de leur acte de mariage est le témoin le plus facilement exploitable. Telle que nous l’avons pratiquée, cette méthode n’est d’ailleurs pas parfaite puisque nous n’avons pas retiré de nos décomptes les veufs et veuves qui se remariaient et qui avaient été unis à Leval lors de leur premier mariage. Entre 1795 et 1872, 23 veufs et 12 veuves se remarient à Leval alors que 218 mariages y ont été célébrés. Parmi ces veufs et veuves, un certain nombre ne s’étaient pas mariés à Leval la première fois et il faut donc les conserver comme il faut conserver ceux qui s’étant mariés à Leval l’ont sans doute fait avant 1795. Les 5 premiers veufs qui se remarient, en 1796, 1802, 1803 et 1804 ont respectivement 60, 49, 47, 50 et 55 ans ; ils se sont à coup sûr mariés pour la première fois avant 1795. II faut attendre 1811 pour trouver une veuve de 35 ans qui se remarie et dont le premier mariage a pu avoir lieu après 1795. Pour éliminer à coup sûr cette légère imprécision quant aux données chiffrées – et peut-être aussi quant aux pourcentages -, il faudrait procéder à des reconstitutions de famille : un travail de synthèse intéressant mais qui demande un travail important pour une précision, somme toute, assez marginale.

3) La distorsion entre filles et garçons est peut-être moins importante qu’elle n’apparaît. En effet, on sait très bien que les actes de mariages étaient (et sont encore) souvent, rédigés à l’avance, ce qui explique, entre autres, la présence d’actes de mariages rayés dans les registres (en 1830, par exemple, à Leval). L’officier répète alors les mêmes formules (en laissant des vides pour les renseignements variant d’un acte à l’autre) et répétera systématiquement la phrase affirmant que la future épouse ne sait pas signer (alors qu’elle le sait mais qu’elle renonce par élégance, timidité… à faire rectifier la formule). Il faudrait mener une étude plus fine et voir si, sur les veuves qui se remarient et signent lors de leur second mariage, toutes avaient signé au premier – encore qu’elles auraient pu, au moins, théoriquement, apprendre entre temps -. Mais si le cas est peut-être vrai ponctuellement, il ne modifie pas vraiment l’image générale. On pourrait d’ailleurs envisager l’hypothèse inverse de jeunes filles signant à leur premier mariage mais ne signant pas comme veuve à leur second. Peut-être aussi la différence d’âge ou de condition entre époux était-il un frein à la signature de jeunes filles épousant un homme ou beaucoup plus vieux ou occupant un rang social important.

Enfin, dans les rapports sociaux…

(La suite dans : À Leval, au 19e siècle, ils signaient… et elles ne signaient pas, par Jean de Zutter, page 12)

L’écorçage – une activité oubliée

Si le promeneur qui parcourt les bois d’Auxelles pouvait rajeunir de quelque soixante ou soixante dix ans, il serait étonné de constater que les forêts communales, les bois privés, étaient beaucoup mieux entretenus que maintenant.

On sarclait la forêt…

À cette époque, I’affouage existait. Les bûcherons travaillaient tout I’hiver (sans tronçonneuse) dans les forêts communales pour abattre, débiter le bois nécessaire à l’usage des habitants. On ne laissait rien perdre ; toutes les branches dont on ne sait que faire aujourd’hui étaient rassemblées en fagots distribués aux affouagistes.

Les forêts particulières, « les fouilles » étaient I’objet de soins attentifs car elles étaient la source d’un revenu non négligeable. L’écorce des chênes était alors très recherchée par les tanneurs, surtout celle qui provenait d’Auxelles et des communes environnantes : Lachapelle-sous-Chaux, Plancher-Bas.

Aussi, chaque propriétaire veillait-il au bon développement de ses arbres. En principe l’écorce était de qualité optimale lorsque les chênes étaient âgés de vingt à trente ans. Entre temps, il fallait favoriser leurs pousses en éliminant de leur voisinage tout bois inutile : charmilles, noisetiers, pommiers sauvages et autres essences nuisibles. On « sarclait » la forêt devenue alors propre pour l’exploitation.

Le bruit sourd des tounes résonnait dans la forêt

Tous les ans, avant l’écorçage, on préparait les outils : scies, haches, serpes, étaient affûtées. Des instruments spéciaux étaient utilisés : une sorte de faucille et un maillet rond en bois cerclé de fer : « la toune ». Le mois de mai arrivé, si des gelées tardives n’avaient pas contrarié la montée de la sève, on était prêt à partir, en famille, avec tous les outils pour entreprendre l’écorçage. Après avoir distribué les rôles de chacun, celui qui dirigeait les opérations, entrait le premier en action. Il sciait les arbres à un mètre de hauteur(*), débranchait les troncs abattus et les débitait en bouts de même longueur.

Ceux qui avaient les faucilles commençaient l’écorçage proprement dit. Avec I’extrémité coupante de celles-ci, ils pratiquaient des incisions de sept à huit centimètres d’intervalle sur toute la longueur du fut. L’écorce soulevée, on introduisait la faucille sous la bande et on la faisait glisser d’un bout à I’autre : l’écorce se décollait avec un chuintement caractéristique. Les mains aidant à I’opération s’enduisaient de sève qui, petit à petit, les tannait et leur donnait une couleur foncée qu’elles gardaient longtemps.

Pendant ce temps, les femmes (en général), débitaient les petites branches. Sur un piquet fiché en terre, elles les écrasaient à coup de maillet. L’écorce éclatait et se décollait alors facilement.

Il ne fallait pas que le bois abattu sèche au soleil. Aussi procédait-on par petites coupes successives. On abattait, on écorçait, on recommençait. Pas d’arrêt avant midi. C’était le moment où les enfants de la maison apportaient le casse-croûte – entre les heures de classe – casse-croûte apprécié, car les efforts et le grand air avaient ouvert I’appétit. Après la pose, on reprenait le travail jusqu’au soir. Avant de quitter le bois il fallait rassembler les écorces, les empiler en clayettes, ce qui leur permettait de sécher lentement. Jour après jour la « fouillie » s’éclaircissait. Le bruit sourd des « tounes » résonnait dans les bois des alentours, accompagné par le chant des merles et des coucous.

Le travail ne durait pas plus que le mois de mai, les arbres devenaient trop feuillus, la sève ralentissait sa montée. Mais en général, si la température était restée clémente, les vingt ou trente ares de bois avaient été abattus. La tâche était pénible, mais quel plaisir de vivre dans la nature à cette saison, les narines pleines de I’odeur du bois coupé, les bourgeons éclatés, de la sève ! Ces sensations ne sont plus ressenties aujourd’hui.

Lorsque l’écorce avait séché, elle était rassemblée en fagots. Ceux-ci, vendus aux tanneurs, étaient voiturés, pesés, chargés sur des wagons en gare de Giromagny ou de Lachapelle-sous-Chaux.

Il ne restait plus dans les fouillies rasées, que le bois écorcé, du beau bois blanc, bien sec, rassemblé en stères, et le petit bois mis en fagots, bois très recherché par les boulangers pour chauffer les fours ; il était vendu facilement à un prix appréciable. On en gardait un peu pour I’usage personnel, car la maîtresse de maison n’aurait pas…

(La suite dans : L’écorçage – une activité oubliée, par Jean Tritter, page 15)

La légende du Trou du Loup

L’hiver rude et cruel, en ces contrées hostiles, avait perdu force et vigueur alors que l’an nouveau laissait couler mille flots dans le moindre bourgeon, dans la plus modeste fleur ou insignifiante verdure, symboles de vie et de renaissance. Même les fragrances légères d’un petit vent, sautillant de colline en colline et qui emportait dans le sillage léger de sa course tous les suaves parfums de la terre qui revit, mêlaient et unissaient odeurs et couleurs.

Frère Ancelle avançait, sans hâte ; ses yeux couraient de-ci de-là, mus par une excitation frénétique de découverte alors que de ses lèvres mi-closes sortait la litanie habituelle des saintes prières qu’il récitait machinalement, sa pensée vagabondant loin de I’esprit de Dieu qui ne devait jamais le quitter selon les paroles du Père Supérieur. A perte de vue, un moutonnement vert dessinait bosses aux arrondis reposants, creux inconnus pour se perdre à I’infini entre terre et ciel, là où une frontière incertaine laissait entrevoir, quand la luminosité du ciel le permettait, une imposante chaîne de montagnes aux neiges éternelles.

En posant son regard sur un pic déchiqueté coiffé de blanc, silhouette indistincte dans un halo de lumière trouble, frère Ancelle se prit à songer que trois semaines auparavant, le petit sentier qu’il foulait en ce jour était recouvert de cette grosse neige qui ne voulait pas partir. Et les premiers rayons du soleil avaient lavé cette terre, qu’il aimait tant, des souillures du dégel. Frère Ancelle était un être primaire, à I’intelligence étroite, façonné par son protecteur et qui répétait docilement ce qu’on lui avait enseigné sans effort d’extrapolation ou de synthèse. Dieu – le dieu miséricorde ou vengeur – il ne savait – guidait ses pas et ses actes. Avait-il la foi profonde ? Si telle question lui fut un jour posée, il ne sut que répondre. A vrai dire, il ne savait pas, agissant par habitude.

Cette vie rude dans des vallées perdues, éloignées des bourgs, presque hostiles et peuplées de rares familles lui convenait parfaitement. A trois pas d’une rivière capricieuse, suivant les saisons, au coeur de la vallée de Saint Nicolas des Bois, des moines défricheurs avaient installé un petit prieuré. Une terre d’asile pour le brave garçon qui s’était retrouvé orphelin après le passage furieux d’une bande de barbares assoiffés de sang et de destruction. Il errait parmi les décombres, couvert de sang, hurlant sa peur et son incompréhension lorsque le moine Prébertus le découvrit et le prit en charge. Et cet homme de religion le considéra comme le fils que le service de Dieu lui refusait ; il le modela, lui communiqua son savoir des plantes et des animaux. Il lui offrit refuge dans ces vallées isolées. Une dizaine de moines y oeuvraient. La course des saisons rythmait leurs activités : déboisement – jardinage – entretien du prieuré et service de Dieu. Frère Ancelle participait avec coeur aux tâches les plus dures, sa forte corpulence et la puissance de sa musculature faisaient merveille pour arracher de terre une souche rétive ou déplacer un lourd bloc granitique.

Mais il aimait surtout parcourir, solitaire, les forêts avoisinantes à la recherche de baies, herbes, champignons, racines, feuilles, fleurs dont il avait appris à connaître les secrets. Dans les profondeurs du prieuré, frère Prébertus y préparait remèdes et décoctions susceptibles de guérir certaines maladies. Nombreux étaient les pauvres hères et parfois les riches marchands de passage qui échangeaient ces poudres miraculeuses contre nourriture ou objets nécessaires aux moines.

Le brave frère se plaisait à nommer chaque herbe ou plante entrant dans la composition des remèdes dans sa terminologie latine avec sérieux et condescendance. Il plongeait avec délices dans l’antiquité, parlait des Grecs qui n’ignoraient pas les vertus de ces soins, jouait avec les siècles pour vanter la civilisation celte et le rôle des druides, possesseurs des secrets de la nature. Frère Ancelle, souvent bouche bée, l’écoutait, admiratif devant tant de savoirs. Mais si le latin restait pour lui une langue hermétique, ce brave moine était fort précieux : il connaissait chaque emplacement, le territoire de prédilection et la maturité suivant le cycle des astres de chaque plant.

Sous les rayons d’un soleil à nouveau conquérant, il avançait, I’esprit quelque peu embrumé. Les manants de Stauffen préparaient des boissons agréables au palais dont les effets ne s’estompaient que lentement après mille cauchemars et égarements. Et ces bougres semblaient parfois prendre malin plaisir à abreuver la musculature trapue du brave frère qui ne refusait jamais pareille offre. Encore quelques pas et frère Ancelle aborderait la descente qui conduisait au prieuré. La végétation poussait touffue, arbres majestueux mêlés aux buissons épineux, véritable refuge pour les bêtes sauvages, elle ne s’ouvrait qu’en un étroit sentier foulé par les sandales de rares voyageurs. Tout absorbé qu’il était par sa cadence rythmée, le brave homme ne remarqua même pas le silence soudain qui s’était abattu sur les lieux. Même I’air semblait immobile, retenant son souffle dans I’attente de l’imprévu. La multitude d’oiseaux qui piaillaient quelques instants auparavant avait disparu.

Une odeur fauve emplit les narines du frère. Surpris, il leva la tête et ce fut son dernier geste conscient. Un heurt d’une violence inouïe le frappa dans le dos alors que des crocs impressionnants se plantaient dans sa gorge, sectionnant net les carotides. Dans un flot de sang, il s’écroula face contre terre. Et la nuit glauque s’empara de lui. Le lendemain, les moines inquiets, ne retrouvèrent qu’une sandale cassée nette au milieu d’une flaque brunâtre presque entièrement absorbée par le sol. Frère Ancelle était le cinquième pauvre hère à disparaître sur le petit sentier qui reliait le hameau de Stauffen au prieuré de Saint Nicolas. Toutes les recherches pour retrouver les corps demeurèrent vaines. Manants et serfs des environs y virent la marque du Malin et unirent leurs prières pour éloigner les forces du mal de ces lieux. Terre à terre, ils se promirent d’éviter à tout jamais ce passage, préférant un long détour plutôt que la traversée de ce massif maudit.

Quelques semaines plus tard, par une journée placée sous le signe de la violence des éléments naturels, un attelage singulier s’arrêta dans le petit bourg de Stauffen. Ni la pluie qui noyait le ciel, ni la boue qui maculait chevaux et cavaliers ne parvenaient à gommer la splendeur des atours de ces nobles seigneurs, transis de froid, trempés jusqu’aux os. De suite I’aubergiste, tenancier d’une masure qui respirait la médiocrité, reconnut en ces voyageurs le Comte Roland, son fidèle Olivier ainsi que I’archevêque Turpin, escortés d’une dizaine d’hommes d’armes, à l’aspect farouche sous le déluge tombant du ciel. Tant de légendes fantastiques parcouraient monts et vaux et immortalisaient ces braves chevaliers, serviteurs fidèles du Sire Charles et de I’empire franc. Avec un empressement servile, il les pria de pénétrer en sa modeste demeure. Des odeurs de rance et de décomposition se mêlaient à l’âcreté d’une épaisse fumée noire qui s’échappait d’un âtre massif, mais de toute évidence fort mal entretenu. Les murs chaulés grossièrement s’écaillaient de toutes parts et des filets glauques d’humidité couraient du plafond jusqu’à la terre battue pour y former des flaques boueuses. Peu importe, les chevaliers avaient trouvé un peu de chaleur après ce déluge tombé du ciel et ils acceptèrent de bonne grâce I’hospitalité de leur hôte et même le débit ininterrompu de ses paroles qui semblaient synchronisées à ses gestes alors qu’il allait et venait de la table à la grosse marmite dans laquelle mijotait un lièvre préparé aux herbes odorantes. Quelques pichets de mauvais vin plus tard, il était appuyé, les coudes sur le bois massif de la table et épanchait sans vergogne tous les malheurs possibles qui sévissaient en cette contrée. Et c’est ainsi qu’il se mit à parler des disparitions mystérieuses, quémandant sans en avoir I’air, mais avec ce bon sens des êtres simples, I’aide de ces preux chevaliers tout auréolés de leur gloire qui s’étendait aux confins de I’empire Franc. Roland le preux prit la parole : « Ne crois-tu pas sire Olivier que…

(La suite dans : La légende du Trou du Loup, par Roger Lambalut, page 17)

Rodolphe Sommer (roman) 4 – « Du pain pour nos enfants ! »

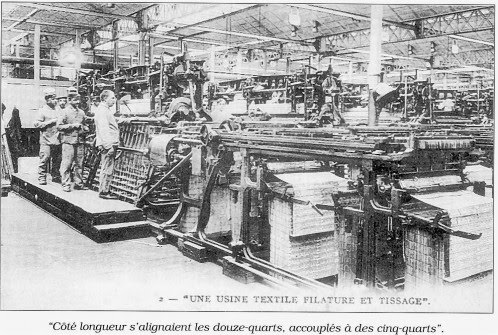

Résumé. Rodolphe Sommer a réalisé une extension de son usine et installé de nouveaux métiers à tisser. A cette occasion, il établit un nouveau mode de calcul des salaires qui entraîne leur réduction. La colère gronde parmi les ouvriers.

Une soixantaine de familles, venues des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs et de l’Alsace annexée, étaient déjà installées à Vaudrey. Une quinzaine d’autres étaient encore attendues. Rodolphe Sommer leur avait fait promettre qu’elles trouveraient aisément à se loger. En fait, elles eurent beaucoup de peine à trouver, dans quelque maison vétuste, le petit logement de deux pièces avec cuisine, où elles pourraient s’installer.

De même le mode de rémunération de ces ouvriers, n’avait pas été précisé. Il leur avait été assuré qu’ils pourraient aisément atteindre une production qui leur vaudrait un salaire de cinquante francs par quinzaine. Une partie des grands métiers leur serait aussi réservée. A défaut, ils pourraient travailler sur les moyennes largeurs devenues disponibles dans I’ancien tissage.

L’ancienne usine, qui portait à présent le nom de vieille salle, avait été prolongée à la fois dans le sens de la longueur, côté ouest, et dans celui de la largeur, côté nord. La nouvelle construction avait ainsi la forme d’une gigantesque équerre, dont le douze quarts de Grandcolas, à la pointe de l’angle droit, faisait figure de charnière. Côté longueur s’alignaient les douze quarts, accouplés à des cinq quarts. Côté largeur avaient été montés des dix quarts, jumelés également avec des métiers plus petits, des douze-huit pour la plupart.

À présent, les monteurs achevaient l’indispensable graissage, tandis que les mécaniciens régleurs terminaient l’installation des dernières chaînes. Le lendemain aurait lieu la mise en train. Tous les ouvriers concernés avaient été convoqués, mais les anciens, pas plus que les nouveaux, ne savaient exactement sur quelles bases serait calculé leur salaire. Lors des conciliabules qui avaient eu lieu entre eux, les esprits s’étaient échauffés. Il avait été convenu de proposer un nouveau mode de calcul des rémunérations. Différentes combinaisons avaient été échafaudées. Leroy avait réuni les responsables syndicaux.

– Ce qu’il faut exiger, leur déclara-t-il, c’est une augmentation générale des tarifs de dix pour cent, pour toutes les catégories de personnels. Car si nous ne sommes pas tous intéressés par l’augmentation demandée. nous n’obtiendrons rien.

– C’est sûr appuya Grandcolas, il faut une revendication collective, ne serait-ce que pour obtenir I’unité d’action. Ou le résultat sera, si nous devons faire grève, qu’il y aura des défections. Une assemblée générale avait été décidée et fixée au vendredi suivant, parce que les salles n’étaient pas disponibles, les samedis et dimanches.

Les propositions du comité ayant finalement été entérinées, lors de cette assemblée, qui donna lieu à des débats passionnés et houleux, Grandcolas demanda audience à M. Sommer. « Qu’il se présente seul », lui fit-il répondre.

À son arrivée, simulant une grande colère, il repoussa les lettres soumises à sa signature et frappa du poing sur sa table de travail.- J’en apprends de belles sur vous dit-il. Vous êtes l’âme d’un complot qui a pour objet de mettre le désordre à l’usine, de fomenter une grève peut-être, pour obtenir un salaire que je ne suis pas disposé, ni ne suis en mesure de payer ! Eh bien ! nous verrons qui est le maître ici. Je vous ai fait l’honneur de vous confier mon unique douze-quarts, à une époque où j’aurais pu le confier à quelqu’un de plus pondéré, à un homme qui aurait jugé plus sainement de la situation. Vous gagnez plus que précédemment, vous avez donc fait, avec moi, un marché avantageux. Telle était d’ailleurs mon intention. Je vois à présent que je m’étais trompé sur votre compte, ce dont vous vous repentirez, je vous en préviens. A présent, dites-moi pourquoi vous avez demandé à me voir.

– Parce que je ne puis admettre, une quinzaine sur deux, de ne pas recevoir une juste rémunération de mon travail. Le coût de la vie augmente sans cesse et je n’arrive plus à joindre les deux bouts. Je travaille pratiquement trois cent soixante-cinq jours par an, puisque mes dimanches sont aussi chargés que les jours de semaine. La pose du midi me laisse à peine le temps de parcourir la distance qui sépare l’usine de mon domicile, d’avaler rapidement la nourriture que ma femme a pu se payer, de revenir rapidement préparer mon travail de l’après-midi, ou revoir une pièce terminée. Ce n’est pas une existence cela…

– Vous êtes libre d’en changer si vous trouvez mieux ailleurs, ce dont je doute. Encore suis-je bien bon de vous dire libre, alors que je pourrais vous obliger à le faire. Dans peu de temps nous en arriverons sans doute à cela, car je n’entends pas me laisser faire la loi par mon personnel. Que demandez-vous au juste ? Le savez-vous seulement ?

– Il nous semble Monsieur, qu’une augmentation générale de dix pour cent des salaires ne serait pas de trop.

– Ah ! Nous en arrivons au complot ! Vous imaginez-vous sérieusement que je sois disposé à augmenter tous les salaires de dix pour cent ? Tenez Grandcolas, vous n’êtes qu’un sot, qu’un fat prétentieux. Vous seriez venu, par exemple, me demander de compléter à quarante francs votre paie, lorsque vous n’avez pu achever deux pièces sur votre douze-quarts. que nous aurions pu nous entendre sur la base d’un étalement mensuel de votre gain. Il eut suffit de reporter l’excédent de cinquante francs d’une fin de mois sur la quinzaine suivante. Au lieu de cela, vous ameutez toute I’usine. Alors ce sera tant pis pour vous. C’est mon dernier mot, vous pouvez vous retirer.

Grandcolas de retour au tissage, expliqua à ses camarades que le patron lui avait proposé, pour tout accommodement, de remplacer sa femme dans la répartition de ses gains mensuels sur quatre semaines.

Une nouvelle réunion syndicale fit salle comble. Leroy, debout sur l’avant-scène de la salle de spectacles, exposa la situation. Il constata que les salaires ne permettaient plus aux pères de famille de subvenir aux besoins de leurs enfants. Que les femmes veuves végétaient dans la misère. Que les jeunes ouvriers ne pouvaient eux-mêmes, avec les trois-quarts ou les sept-huit dont on les avait dotés, amasser de quoi acheter un petit mobilier pour se mettre en ménage. Que se nourrir, se loger, se vêtir, se chauffer devenait un problème insoluble, que la commission d’hygiène venue de Beaumont pour visiter les logements ouvriers, les avait déclarés trop petits, insalubres, et responsables des épidémies qui, périodiquement, coûtaient la vie à tant de personnes. Encore ces logements sont-ils à un prix trop élevé, insista Leroy. Il en résulte que de nombreux tisserands doivent plusieurs termes à un propriétaire qui les aurait depuis longtemps fait expulser, s’il avait pu les remplacer par des locataires plus solvables. Dans leur désir de s’acquitter, et dans celui d’éponger leur dette chez l’épicier, beaucoup d’ouvriers consacrent leurs dimanches à des besognes peu rémunératrices, remarqua encore Leroy. Pendant ce temps, les enfants assisteront à la messe dominicale, s’ils possèdent des souliers. Sinon ils courront les rues, les pieds nus, de mars à octobre. Etonnez-vous, après cela, que l’après-midi soit parfois consacré par le mari aux libations, tandis que la femme s’épuise à des tâches sans cesse renaissantes. Une telle situation est intolérable. Aussi le bureau du syndicat a-t-il demandé une entrevue au patron, qui a refusé de le recevoir. L’un des nôtres qui avait été reçu précédemment, n’a obtenu de M. Sommer que des menaces de renvoi. Nous voici donc devant une épreuve de force. « Nous devons répondre à la force d’inertie qui nous est opposée, par une force plus grande, celle qui nous donnera notre union. Nous disposons du droit de grève. Mais la grève est une arme à deux tranchants, qui peut atteindre celui qui l’emploie. Réfléchissons-y bien, avant de prendre une décision. Sur quoi Vannier, au nom des nouveaux ouvriers, Robin et Henrisson, au nom des anciens, se prononcèrent en faveur de la demande d’augmentation générale de dix pour cent des salaires attendue, appuyée s’il était nécessaire par une grève générale. En décidant la grève, appuya Vannier, c’est un saut dans l’inconnu que nous ferons. Mais en continuant à travailler aux conditions actuelles, c’est pour la misère sans fin que nous opterions.

– Est-ce que, en cas de grève, la fédération ouvrière du textile viendra à notre aide ? demanda quelqu’un.

– Oui, répondit Jean Kubler. Mais la fédération n’est pas riche et nous en faisons partie depuis peu de temps. C’est quarante centimes par jour et par ouvrier, plus dix centimes par enfant à charge, que nous pouvons espérer recevoir d’elle. Vous remarquerez qu’au total, cela fait quand même une somme appréciable.

– Par ailleurs ajouta Leroy, j’ai pris les contacts nécessaires avec le commerce local. Plusieurs épiciers et boulangers, deux bouchers aussi, sont disposés à nous faire crédit. La liste de ces commerçants sera affichée à la mairie. D’autres suivront leur exemple, s’ils parviennent à un arrangement satisfaisant avec leurs fournisseurs. Vous voyez que nous ne nous engageons pas à la légère. Sur quoi, Grandcolas résuma ainsi son point de vue : Je crois quant à moi, que nous n’obtiendrons rien que par la force. Ce ne sont pas les travailleurs horaires qui me démentiront. Les manoeuvres font un rude métier pour un salaire qui est encore inférieur au nôtre. Puis il y a les femmes employées au bobinage, celles qui sont employées à la vérification, les ourdisseuses, d’autres encore, qui ne gagnent que deux francs par jour. Ce n’est plus tolérable. Cela a déjà été dit et je répète que si nous voulons obtenir satisfaction, il faut que tous et toutes nous cessions le travail. L’expérience a démontré que sans cela nous n’arriverons pas à nous faire entendre. Il fut alors convenu que le travail cessait partout dès le lendemain ; qu’un grand cortège parcourrait les principales artères de la ville, pour aboutir devant le château de M. Sommer. Le surlendemain, une délégation composée de Leroy, Kubler et Vannier se présenterait au patron pour lui présenter les revendications du personnel.

Mme Saufiquet humait son thé et reposait sa tasse lorsqu’un bruit étrange attira son attention : « Qu’est-ce donc ? » fit-elle.

– Diable ! répondit son mari, est-ce que nos braillards finiraient par se fâcher ?

– Oui, c’est peut-être les ouvriers, intervint la servante. Ça fait plusieurs fois qu’ils passent ici, toujours plus nombreux. Paraît que ça ne va pas bien et qu’ils sont maîtres du quartier. Elle lâchait chaque mot avec une prudence calculée, en guettant les effets sur les visages. Quand elle remarqua l’inquiétude qu’ils provoquaient, elle se hâta de conclure, tout en approuvant intérieurement les manifestants « Oh ! les sauvages ! Oh ! les sauvages. » Le bruit devenait plus fort en se rapprochant mais on ne voyait personne encore. Il semblait que sur la route un vent de tempête soufflât, pareil à ces rafales répétées et de plus en plus rapprochées qui précèdent les grands orages.Mme Saufiquet devint très pâle. Prise d’une colère subite contre ces gens qui venaient troubler sa quiétude, elle se tenait immobile, avec un regard apeuré. Le roulement du tonnerre approchait encore, il semblait que le sol en fut ébranlé. Le mari émit I’avis qu’il faudrait avertir M. Sommer, afin qu’il se tint sur ses gardes. La servante sortit aussitôt. C’est la justice du peuple qui passe, ajouta Saufiquet qui, dans l’intimité, ne se privait pas d’approuver les ouvriers. N’était-il pas lui aussi un salarié ? Son mot fut emporté par I’ouragan des vociférations qui venait de la rue. Un grand cortège apparaissait, à la tête duquel marchaient de nombreuses femmes. Toutes criaient très fort. Les hommes venaient ensuite, au nombre d’un millier au moins. Fort excités, ils formaient une longue colonne composée de tisserands, de manoeuvres et d’individus étrangers à I’usine, au long de laquelle couraient des jeunes gens et des enfants. Le bureau du syndicat, qui marchait en tête au départ, se trouvait noyé dans la masse. Cette masse composite avançait d’un seul bloc. Les yeux brillaient, on criait, on chantait. « le diable m’emporte si j’en reconnais un seul ! Mais d’où sortent-ils donc ? », dit encore Saufiquet. Ils sortaient de partout : de la rue des Usines, de la Grande-Rue, de celle de Monturon et même de l’extrémité la plus éloignée de la vieille ville ; ils sortaient de toutes les maisons délabrées et branlantes de l’agglomération. Soudain, comme sur un mot d’ordre, la foule reflua, hommes et femmes mêlés, vers le château de Rodolphe Sommer, qu’une voie particulière reliait à la rue de Beaumont. La propriété était protégée…

(La suite dans : Rodolphe Sommer (4) « Du pain pour nos enfants ! », par Pierre Haas, page 22)

Prêtre catholique entre les deux guerres : Georges Chiron (2)

« L’ordre moral, comme sous Mac-Mahon, comme en Italie avec Mussolini… On s’y achemine, mais pas de temps à perdre… Qu’on se hâte ! » (Janvier 1933).

Retrouvons le curé de Rougemont dans la grande agitation politique et sociale régnant entre 1933 et 1934. Georges Chiron est avant tout le porte-parole d’une conviction, d’une croyance, d’une morale, bref : d’une religion. Ses déclarations sont celles de I’Eglise catholique et donc de la grande majorité de ses collègues prêtres !

De plus, le curé de Rougemont-le-Château est – rappelons le – d’une grande éloquence et d’une grande culture, il a donc beaucoup parlé et surtout beaucoup écrit pour convaincre. Hier, conforme à une idéologie bien pensante, le message apparaît aujourd’hui intransigeant, partial, voire inquisiteur. Mais aux dires de ses anciens paroissiens, Georges Chiron ne fut pas qu’un moraliste, ce que nous croyons volontiers. Pourtant, ses écrits – dans leur quasi intégralité – semblent démontrer le contraire et comme seuls les écrits restent…

La crise économique

Les élections de mai 1932 ont donné la majorité au cartel des radicaux-socialistes bourgeois et de la S.F.I.O. Mais, à cause de la crise économique et de la victoire du fascisme dans d’autres pays d’Europe, les gouvernements radicaux sont très fragiles.

Les petits producteurs, les petits commerçants, et les rentiers se regroupent en associations fascisantes : les Croix de Feu du colonel de la Roque, les Jeunesses Patriotes de Maurice Barrès, l’Action Française royaliste et antisémite de Charles Mauras et les Camelots du Roi. Les ouvriers de la S.F.I.O. et du P.C.F. souhaitent s’allier mais la Direction Communiste refuse une alliance avec les socialistes qu’elle qualifie de traîtres. Bref, la France vit dans une incertitude totale, le curé Chiron exhorte la jeunesse à moins de passivité : « Où sont les jeunesses Patriotes de Barrès ? Ah ! qu’il vienne ce sauveur nous délivrer à tout jamais de ce régime maçonnique pourri, dont se meurt notre belle et douce France » (janvier 1933).

Un catholique peut-il être socialiste ?

La percée du syndicalisme de classe des années 30 pose le problème de la morale sociale. Le monde ouvrier souffre – plus que tout autre – de la crise économique. L’Eglise n’est pas indifférente à la condition injuste des ouvriers mais doit, avant tout, lutter contre le socialisme marxiste de plus en plus attrayant.

Le 26 février 1933, le curé de Rougemont pose le vrai problème : un catholique peut-il être socialiste ? Seuls les hommes sont invités à cette « causerie », qui se tient au cercle catholique. Ils sont une soixantaine à s’entendre dire que le socialisme n’est autre que la société organisée intellectuellement, moralement et économiquement sans Dieu. C’est Satan qui conduit le bal :

« Adieu le passé, adieu la vieille famille traditionnelle ! Adieu l’enfant du sourire naïf et à la puérile prière. Fini l’intérêt que donne la vie à la propriété personnelle. Abolis, les charmes du chez-soi. Supprimée la douceur de « vivre français ». On sera internationaliste avec des cartes de pain et de viande… Plus de beauté littéraire, ou artistique… Plus de réconfort de la vie paroissiale et des cérémonies religieuses. Rayées toutes nos gloires… Rayée surtout la liberté… » (Mars 1933).

Pour une « révolution bourgeoise »

L’exaspération monte, les faillites ne se comptent plus, le chômage devient un véritable fléau, le poids des impôts ne cesse de s’alourdir y compris pour les industriels. A Plancher-les-Mines, le 16 février 1933 un grand nombre (un millier ?) d’ouvriers prennent fait et cause pour leurs patrons qui devront réduire leur salaire si I’Etat taxe l’industrie de nouveaux impôts…

Georges Chiron est natif de Plancher-les-Mines, est donc fier de l’attitude de ses concitoyens : « Mes braves concitoyens ne manquent pas d’intelligence comme vous Le voyez ! (…) La révolution (car c’est bien une révolution qui couve, qui s’ébauche) est menée par des braves gens (…). Ce ne sont plus les foules hurlantes, loqueteuses de 1789 ou de 1848. Belleville, Saint-Denis et Menilmontant restent tranquilles ; l’agitation se mène sur les grands boulevards : c’est bien une révolution bourgeoise, qui se dessine. D’un côté de la barricade, les opprimés en faux col : de l’autre le bloc repu socialiste et communiste ». La révolte des braves gens en somme, face à un Etat qui ferme les yeux sur une révolution plus « inquiétante » encore :

« Cette révolution socialiste et bolcheviste qui sape lentement ces assises de la sociêté que sont la propriété, le mariage, la famille, l’éducation familiale de l’enfant, le devoir patriotique » (mars 1933).

Le mécontentement est désormais dans la rue. Le radical Camille Chautemps, qui arrive au pouvoir à la fin de l’année 1933, ne fait que catalyser sur son nom l’hostilité générale. Son mandat sera d’ailleurs de courte durée.

Les événements de février 1934

Le Conseil est maintenant présidé par Daladier. Les divisions de la gauche donnent des ailes à la droite fasciste. Le 6 février 1934, les groupes fascistes organisent une manifestation de masse à Paris et tentent de marcher sur le Parlement que la police parvient à préserver. Daladier doit malgré tout démissionner pour être remplacé par le chef de l’aile droite radicale, Gaston Doumergue, honnête vieillard peu imaginatif, mais que la droite conservatrice et l’Eglise voient d’un bon oeil.

Le 9 février ce sont le P.C.F. et la C.G.T.U. qui appellent à la grève générale. Mais les manifestations communistes sont interdites par Doumergue.

La police charge. Le bilan est lourd : 6 morts et plusieurs centaines de blessés. Le P.C.F. décide alors de participer à I’action de la S.F.I.O. et de la C.G.T. prévue le 12 février. Le succès est total : rien qu’à Paris, plus d’un million d’ouvriers. d’employés et de fonctionnaires participent à la grève.

Une grève insensée…

Georges Chiron conteste l’action des fonctionnaires: « La grève insensée des fonctionnaires de L’Etat, ceux du moins affiliés à la C.G.T., grève organisée consciemment contre un Etat qui paye pourtant si bien ses serviteurs (que sont vos salaires pauvres ouvriers en face de ces traitements qui oscillent entre 12000 et 40000 francs et plus, sans compter l’avenir assuré par la retraite ?) » (Mars 1933). Selon le curé rougemontois, cette grève du 12 février 1934 montre la vraie plaie qui emportera peut-être la France « le manque absolu de conscience, le mépris absolu de toute autorité, I’anarchie organisée ».

Pour lui, en revanche, le 6 février qui voit l’avènement de Doumergue est à marquer d’une pierre blanche : « on cherche des…

(La suite dans : Prêtre catholique entre les deux guerres : Georges Chiron (2) , par François Sellier, page 26)

Événements tragiques à Auxelles-Bas

Les statistiques montrent que, présentement encore, sur les milliers de cas de disparition signalés chaque année aux services de Police, plusieurs centaines restent inexpliquées, en dépit des méthodes modernes d’investigation, de la presse, de la radio. A Auxelles aussi il arriva, dans le passé, que des gens disparaissent mystérieusement.

Disparitions

Aux environs de 1920, un habitant du village avait acheté une petite maison et déplorait son absence de cave. Il résolut d’en creuser une. Il démonte donc soigneusement le plancher du « poêle » (en patois, pôye : c’est une pièce assez grande où I’on vivait, c’était la seule pièce chauffée, d’où son nom ; les parents y avaient leur lit). Il se met alors à creuser le sol, pas longtemps, car il découvrit bientôt ce qui avait dû être un squelette humain. Les plus anciens se souvinrent alors qu’une cinquantaine d’années plus tôt, la maison avait été occupée par une femme étrange, mi-cafetière, mi-sorcière… Elle avait hébergé quelque temps un étranger venu on ne sait d’où, au gré d’une embauche, et qui avait disparu un soir de paye, comme il était venu, sans faire de bruit.

Plus proche de nous, dans les années trente, un soir, des voisins avaient eu l’écho d’une scène de ménage plus violente que d’habitude. On avait même entrevu l’épouse courant avec une hache… Et dans la nuit tombante, ç’avait été des sanglots, des cris… le père avait été appelé en renfort… et puis des va-et-vient entre le logement et l’étable qui était restée éclairée toute la nuit. C’est du moins ce que les voisins racontaient le matin venu… Quelques jours plus tard, l’épouse ayant signalé la disparition de son mari, les gendarmes se rendirent sur place. Bien sûr personne n’avait rien vu, rien entendu. On rassembla quelques hommes pour faire une battue. On détacha le chien à qui on donna à flairer des affaires du disparu. Sans doute affolée, la bête se réfugia à l’étable où deux vaches ruminaient paisiblement. On rattacha la pauvre bête qui manquait vraiment de flair ! Les hommes battirent quelques buissons, sondèrent vaguement un étang proche de la maison…

Et I’affaire en resta là. Il est vrai, comme souvent en pareil cas, qu’un petit malin, en l’occurrence un employé du Chemin de Fer, avait raconté qu’un soir de tempête il avait vu un homme semblant se dissimuler sous une grande cape, sauter prestement dans le train à Bas-Evette. Le silence se fit donc sur ces événements qu’était seul à évoquer parfois en termes fort précis un voisin vindicatif quand, d’aventure, une poule de la (veuve) avait bouleversé un carré de son jardin.

Le froid – La neige

Autrefois – c’est bien connu – les hivers étaient bien plus rigoureux que de nos jours. Notre enfance a été peuplée d’histoires de loups que le froid et la faim attiraient près des maisons. Certaine nuit de Noël, on n’avait pu se rendre à la messe de minuit, une bande de loups occupant la « frayée », qu’on avait aménagée dans l’épaisse couche de neige. Tel pauvre homme avait dû sauver sa chèvre d’un loup qui la tirait par derrière, tandis que lui, la retenant par les cornes, assenait sur le fauve des grands coups de sabot…

Et puis il arrivait, en ces temps, que l’on meure dans la neige. On racontait qu’un permissionnaire parti pour prendre le train à Giromagny, n’avait pas rejoint son unité. Il avait été porté déserteur jusqu’au printemps, à la fonte des neiges, où son corps avait été retrouvé dans le fossé de la route. Des croix, ici où là, rappelaient de tels événements. Les registres paroissiaux rapportent aussi de ces incidents. C’est ainsi que Françoise Bessot, âgée de cinquante neuf ans, qui s’était égarée dans la neige en décembre, fut retrouvée le 5 février 1793, dans le pré de Pierre-François Faivre, pas très loin de son domicile.

Voici également dans ces mêmes registres des extraits du procès-verbal de la découverte d’une autre victime de la neige. Il s’agit de Jacques Sarazin, instituteur,

grand oncle de mon grand-père.

« L’an 1808, Le 24 janvier nous adjoint de la commune de Plancher-Bas… sur la déclaration à nous faites par le maire de cette commune qui, en revenant d’Auxelles-Bas, venait de rencontrer un cadavre couvert de neige dans le chemin dit de La Bouchotte… Pour procéder à la reconnaissance légale du cadavre, nous avons requis le sieur Lombard, docteur en médecine, demeurant à Auxelles-Bas… Etant arrivés (sur les lieux) nous avons reconnu un cadavre recouvert de neige, ayant à son côté un chapeau recouvert de neige, ledit cadavre long de cinq pieds deux pouces, vêtu d’un habit de drap bleu et d’un gilet de drap rouge, d’une culotte de drap bleu, de bas de laine sans pieds, de bottes, d’un mouchoir de col de soie. Il s’est trouvé dans la poche droite de l’habit un mouchoir de coton bleu, blanc, rouge, une tabatière à charnière et de corne. Dans la poche du gilet la monnoye de six sols. Dans Le gousset de la culotte une bourse de peau contenant la monnoye de seize sols et demi, plus une petite clef attachée à un petit cordon de cuir… Nous avons après invité ledit Pierre Lombard à procéder à la visite médicale légale du cadavre qui ne présente aucune trace de plaies, de contusions, de violence quelconque, la rougeur générale et livide de la peau indique une mort causée par l’effet du froid… »

Comme depuis huit jours Jacques Sarazin d’Auxelles-Bas était « perdu », on convoque la famille qui reconnaît le défunt alors « nous avons permis et ordonné que ledit cadavre serait conduit à Auxelles-Bas pour y avoir la sépulture en son endroit natal ».

(La suite dans : Événements tragiques à Auxelles-Bas, par Jules-Paul Sarazin, page 26)

Il y a 100 ans !

Deuxième semestre 1894. La France se remet peu à peu de la mort violente de son Président et découvre le nouvel élu, Casimir Perier.

Jean Casimir-Perier, âgé de 47ans, est le cinquième Président de la République Française. La Croix de Belfort le caractérise ainsi : « Il n’est pas franc-maçon. C’ est un homme affable qui jouit d’une grande fortune » ou encore « Homme petit, cheveux chatains bien peignés, raie au milieu, moustache noire, aspect d’officier d’infanterie ».

Pour ce qui est de la vie locale, l’absence de consultations électorales permet un regard un peu plus calme sur une actualité qui livre néanmoins son lot d’incidents, de différends et de peines…

Un certificat d’études contesté

Difficile de savoir pourquoi et par qui le résultat du certificat d’études primaires est contesté à Rougemont. Toujours est-il qu’à la mi-juillet, les aspirantes de l’école des filles doivent repasser un nouvel examen après annulation des premières épreuves.

Comme souvent en pareil cas, certaines élèves parmi les plus douées, vont échouer à cette seconde épreuve, sans doute perturbées par I’enjeu. Plusieurs parents d’élèves s’étaient d’ailleurs élevés contre le nouvel examen. Il semble que la contestation soit née d’une rivalité sans nuance « Il paraîtrait que les demoiselles qui font partie de la commission, cédant à des sentiments mauvais ont voulu à tout prix trouver des irrégularités dans les compositions de l’une ou l’autre des élèves pour faire annuler en bloc les examens ».

L’annonce de l’annulation des résultats provoque à la fois un vif mécontentement des parents et beaucoup de pleurs et de découragement chez les candidates. Le malaise atteint également les institutrices et les examinateurs dont plusieurs, et notamment Monsieur Winckler, démissionnent de la Commission des examens. Notons que cette information concernant le certificat d’études des filles de Rougemont n’apparaît que dans les deux journaux catholiques, à savoir le Journal de Belfort et la Croix de Belfort…

Baptême d’orgues et de cloches

Toute la paroisse de Rougemont est réunie le dimanche 17 août autour du Curé François Ménétré pour baptiser les quatre nouvelles cloches de l’église et inaugurer le jeu d’orgues ; le tout ayant été offert par l’abbé Güthmann ancien curé du village et Mademoiselle Eugénie Gousset sa légataire.

La cérémonie débute par la bénédiction des orgues desquelles l’aumônier du pensionnat de Belmagny s’empresse, avec talent, de tirer les plus beaux effets : « L’assistance est tenue sous le charme de cette musique tantôt si douce, si pénétrante comme une plainte, tantôt si éclatante comme une marche triomphale » (Journal de Belfort). M. le curé d’Eteimbes dans son homélie remercie les généreux donateurs et explique avec brio le sens et l’utilité de la musique religieuse et de la voix des cloches. Après la messe, le curé Ménétré accompagné des prêtres présents, procède au baptême des cloches magnifiquement décorées et disposées sur le parvis de l’église. La foule impressionnante est massée devant l’édifice et se presse aux fenêtres des maisons voisines.

L’abbé Chiron nous présente les cloches de Rougemont dans le bulletin paroissial de décembre 1933 :

« Je ne saurais oublier qu’un ancien curé de la paroisse, M. L’abbé Meinrad Güthmann, curé de 1844 à 1855, décédé à Strasbourg en 1893, a laissé une somme suffisante pour doter sa chère église de Rougemont des richesses suivantes :

1) l’orgue actuellement existant ;

2) la grosse cloche du poids de 1585 kilos ;

3) une somme suffisante pour faire refondre les trois anciennes cloches (ceci se passait en 1893) les harmoniser avec la grosse, et payer tous les frais de l’installation. Voilà, certes, un don royal et qu’il me paraît opportun de signaler à I’attention de mes paroissiens afin de ranimer leur zèle de la Maison de Dieu.

Les trois anciennes cloches refondues donnèrent les poids suivants : la 2e,1210 kilos ; la 3e, 980 kilos et la 4e, 485 kilos, avec les tonalités respectives de:

ré pour la grosse ;

mi pour la deuxième :

fa dièse pour la troisième :

la pour la quatrième.

Et puisque je parle « cloches », sujet éminemment de saison en ce mois de novembre où elles nous rappellent plus spécialement le souvenir de nos chers défunts, je crois intéresser mes paroissiens en leur livrant tous leurs secrets, en leur rappelant les inscriptions qu’elles portent sur leurs robes de bronze.

Sur la grosse cloche, on peut lire ceci :

Campana Sancti Meinradi, avec la figure de Saint Meinard

Deum Lando, vivos voco

Parochum plango, qui ad finem sui pastoralis decesnnii et varia per obstacula, oedificationem hujus, novoe ecclesioe inchoavit.

Don de Meinrad Güthmann, de Ribeauvillé, curé de Rougemont-le-Château de 1844 à 1855, décédé à Strasbourg en 1893 à l’âge de 85 ans.

L’an 1894, j’ai été bénite sous l’ administration spirituelle de M. François Ménétré, curé à Rougemont-le-Château, M. Joseph Steigner étant vicaire et sous l’administration civile de Gaston Erhard, maire de Rougemont et Louis Donzé, adjoint, Nicolas Descombes, maire de Leval et Pierre Girol, adjoint et de François Girol, maire de Romagny et Thiébaud Bringel, adjoint.

J’ai eu pour parrain PauI Wuillemin, de Belfort, et pour marraine, Eugénie Gousset, de Rougemont.

Sur la deuxième cloche, avec la figure de Saint Pierre :

Campana Sancti Petri.

Ecclesiae Rougemont Patroni

Pasce agnos meos, pasce oves meas

L’an 1894, j’ai été bénite etc. (même inscription que sur la grosse cloche)…

J’ai eu pour parrain Emile Keller et pour marraine Mathilde Keller, née Humann.

Sur la troisième cloche, avec la figure de Sainte Jeanne :

Campana Sancae Joannae

Laudo Deum verum, plebem voco, congego clerum, defunctos

ploro, pestem fugo, festa decoro.

L’an 1894, etc.

J’ai eu pour parrain Emile Winckler et pour marraine Thérèse Erhard, née Urbain.

Sur la quatrième cloche, avec la figure de Sainte Catherine :

Campana Sancae Catharinae

Laudate Dominum in sono tubae. Laudate eum in tympano,

Laudate eum in cymbalis bene sonantibus.

L’an 1894, etc.

J’ai eu pour parrain François Guenin, président du conseil de fabrique, et pour marraine Philomène Géant, née Didier »

Les industries en deuil…

Le mois de septembre voit la disparition de deux industriels très connus en pays sous-vosgiens : Le 17 septembre 1891, Monsieur Joseph Winckler à Rougemont et le 21 septembre, Monsieur Charles Boigeol à Giromagny.

Joseph Winckler était le patron du tissage que son père et lui-même avaient fondé à Rougemont. Radical, ami du docteur Fréry, il était très estimé de ses ouvriers. Le Journal de Belfort souhaite que les deux fils de Joseph Winckler « Garantiront aux Rougemontois, outre l’appui maternel que leur père ne savait jamais refuser, l’exemple et la défense de sa foi et de ses moeurs ».

M. Charles Boigeol, d’abord associé à ses frères, Louis et Fernand, et à son beau-frère, Louis Warnod, propriétaires d’usines à Giromagny et Lepuix, fonde seul la maison Boigeol, Japy et Cie qui devient un peu plus tard Boigeol et fils. Ayant rejoint le camp radical (ami lui aussi de Fréry) il est élu maire de Giromagny, Conseiller Général et président du Tribunal de commerce, Chevalier de la légion d’Honneur, M. Boigeol s’était dernièrement retiré de la vie politique pour se consacrer exclusivement à ses affaires.

Le miracle de Lourdes

Dans son édition, du 23 septembre, le Journal de Belfort (catholique) raconte la guérison obtenue par une certaine demoiselle D… de Giromagny à Lourdes.

Souffrant d’une grave affection articulaire de la hanche, rebelle à tout traitement, Melle D… ne pouvait se déplacer que très difficilement avec une canne et boitait fortement. A Lourdes, tandis que les religieuses la plonge dans la piscine, elle ressent une intense sensation de froid. Au sortir de I’eau sa jambe ne semble

plus lui faire mal. Aussitôt elle…

(La suite dans : Il y a 100ans , par François Sellier, page 32)

Ce numéro de La Vôge vous intéresse et vous souhaitez le lire dans son intégralité ?